"

5G万物物联

"

免费关注

"

5G万物物联

"

免费关注

作者:

Davis君

来源:

Davis日记

1

经济奇迹

2001年高盛的首席经济学家奥尼尔第一次提出了“金砖四国”的概念,囊括了当时世界上最大的四个发展中国家,巴西,俄罗斯,中国和印度。

同年还发生的两件事,

第一是

一个华裔美国人,叫章家敦,写了一本畅销书,叫《中国即将崩溃》,书一经出版就摆满了香港各大书店的畅销位。

第二是

中国加入了WTO组织,当时无论是西方媒体甚至是红媒,都很质疑这个决定,中国开放了,我们的民族工业真的打得过洋产品吗,会不会制造业因此而走向萧条。

2001年-2009年,中国的制造业产值从8万亿增加到47万亿,年均增速高达25%。

主要的工业产品产量位居世界前列。到2009年,钢,煤,汽车,水泥,棉布等产品位居世界第一,发电量位居世界第二,原油生产量名列第四。

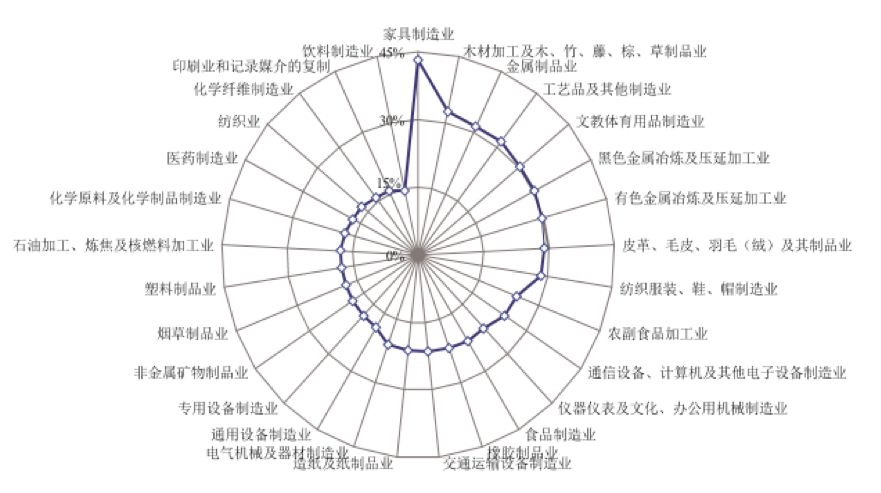

以及各个行业全方位的升级。

2001年的时候,世界银行组织还在讨论,新兴市场的主流,究竟属于中国还是属于印度,因为这两个国家有很多相似性,无论是人口还是独立的年代。

从世界银行等机构公布的2010年的统计数字看,印度和中国的差异被概括为2,4,6,10,20和不可比。

2是中国的粮食产量是印度的2倍。

4是中国的经济规模,外贸总额,原油产量,发电量是印度的4倍。

6是中国的外汇储备,钢产量,电视机数量大约是印度的6倍,而艾滋病人数印度是中国的6倍。

10是中国吸引外资额是印度的10倍,中国的人均寿命也高印度10岁。

20是中国吸引境外游客的数量是印度的20倍。

不可比是两国在高铁,高速公路,妇女地位,贫民窟状况等方面,两个国家不具备可比性,中国不知道要比印度好多少倍。

这些还只是数字上的差异,如果你去印度实地考察,你可能会感觉到这个差距更大。

驾车从北京或者上海出发开20多个小时,你一路看到的贫困现象加在一起,都会少于你从印度的孟买,新德里,加尔各答市中心往外开1个小时你能看到的贫穷。

2010年,中国的GDP超过了日本,居于世界第二。

中国崩溃论崩溃了,取而代之的是中国威胁论。

无论是普华永道会计师事务所还是高盛,所有的报告对于中国即将超过美国这件事,讨论的空间只剩下时间而不是结果。

因为中国的工业净产值和增加值都在2009年第一次超过了美国,从历史上看,美国工业规模在1892年超过英国之后的20年,美国便实现了对英国的全面超越。

但是全球对于中国的超越也依然有怀疑的态度,因为中国在2010年依然属于外向型经济,且高端技术有限。

在2010年人口红利消失之后,中国做了三个层面的转变:

第一:

全生产要素的提升。

中国通过大规模的基建,大大提高了运输效率,赶上了移动互联网的高速车道,提高了信息传递的效率,并通过全球最庞大的大学生群体,充分享受了工程师红利。

中国没有出现曾经美国高新技术高速发展时制造业被抛弃的难题。

因为比我们单位时间工资低的东南亚和拉美,除了工资比我们低,运输成本比我们高,信息流通成本比我们高,工人没有我们训练有素,实际研发成本也比我们高,中国的工厂没有被搬走,而是升级了。

第二:

由外向型经济转向内需型经济。

得益于中国在2008年金融危机后的产业改革;

中国的贸易依存度从2006年的64%下降到2018年的33%。

消费对GDP的贡献率从2007年的40%爬升到2017年的70%。

稳定的内需让中国能更少受全球经济波动的影响。

也避免了韩日在经济增速换挡后,由于贸易战和亚太金融危机等外来横祸造成的硬着陆的可能性。

第三:

服务业占经济总量的比重逐渐变大。

2012年-2018年,我国服务业增加值从20万亿增加到46万亿。

服务业的快速增长大大提高了居民的平均工资,推动了城镇化的进程,解决了制造业分流出来的就业;并支撑制造业迈向价值链的高端。

且像曾经韩日港台创造出来的东亚奇迹一样,服务业对低端制造业的替代彻底让一线城市以及沿海省份跨越了中产收入陷阱,成为高收入地区。

在中国经济成功转型的同时;

2011年大宗商品落潮,巴西在2013-2017年经济的平均增长率仅为负0.5%。2017年俄罗斯居民的收入水平甚至还低于2010年。

印度虽然在莫迪上台后保持了高速的增长,但基本也是因为印度本身不具备巴西或俄罗斯在大宗商品上的家底,而放开自己廉价生产力造成的增长而已。

高盛的经济学家奥尼尔可能不会想到;

当年他提出来的金砖四国的概念,只有中国是金,其他都是砖。

2

社会的平衡发展

关于中国崛起的讨论,有两个不能回避的热点问题;

一是贫富差异问题;二是腐败问题。

首先关于贫富差异;

任何一个社会高速增长的阶段都是贫富差异迅速扩大和各种社会问题滋生的时候。

比如工业革命也造成了相关的社会问题,看一看英国作家狄更斯的《双城记》,巴尔扎克的《高老头》,雨果的《悲惨世界》就知道当时的西方世界有多少不公和罪恶,就连现今大家都公认是高福利的北欧,也有像《卖火柴的小女孩》这样的童话。

不仅当时西方国家的贫富悬殊要比先进中国严重很多,而且可以轻而易举得“消化”各种社会矛盾;

以英国为例,它可以把罪犯“出口”到澳洲,把无业者“出口“到非洲,把”异教徒“出口到美洲。

而当今的中国只能在自己的疆域内“消化“所有现代化进程中带来的社会矛盾。

中国在经济增长中,最大限度的消除了贫困人口,且现阶段已经基本消灭了绝对贫穷;

在巴西的里约热内卢或者墨西哥城,从富人区到几十万人的贫民窟也就半个小时的车程,犯罪率高企,每年几万人死于枪杀。

这些现象在中国并没有出现。

我们国家政府资源的整合能力,决策能力,办事总体效率大大高于发展中国家的平均水

平。

比如在全国范围内取消农业税,几乎是立竿见影,说到做到。

近年来一系列促进中西部地区发展和提高农业收入的举措,很快就导致整个沿海地区农民工的短缺。

中国现在已经基本实现了全民医保,而美国还有6000多万人没有任何的社会保障。

中华文化中有一种天然的“不患寡而患不均“的传统。

这种平等观在一个经历社会迅速转型的国家,必不可免得带来困惑。

在印度,哪怕你是个饭堂跑腿的,住在贫民窟,只要会说上几句英文,就自我感觉良好得觉得属于中产阶级。

而在中国,经常光顾星巴克的白领也否认自己是中产阶级,据说要有两套房才算。

中国中央集权的转移支付功能建立了资源流动的良性机制。

以上海浦东为例,浦东的人均GDP早就迈过了发达标准的10000美金大关。

假设中国某个地方的人均GDP是100美金,如果机械得看,这个差距是100倍,但如果要采取劫富济贫的方法将它缩小,这是极其不明智的。

浦东每年的财政收入有超过一半都要上缴中央,可能一部分就是来帮助这个人均100美金的贫困地区了。

如果贫困地区和落后地区是这样一种关系,这就是良性循环,不必过于担心。

第二是腐败的问题,每个高速发展的经济体都曾遇到过腐败,但最终的导向是不同的。

从中长期看,市场经济和现代化建设会对法制有强大的内需,最终导致腐败的下降。

中国的腐败极有可能是:

低腐败 -> 中腐败 ->低腐败 的走势;香港就是这样走过来的。

而不会是拉美国家 中腐败 -> 高腐败 -> 更高腐败 的走势。

在反腐问题上,中国处在一个关口,看中国能不能闯过去,闯不过去,中国就永远是一个发展中国家。

英法的工业革命,日本的明治维新,都经历过腐败显著上升的阶段。

但最终体制创新和机制建设,实现了腐败的下降。

在亚洲,香港和新加坡没有采用西方的民主制度,通过法制建设和精英政治,建立了令腐败分子望而生畏的反腐机制。

我们应该在铁腕打击腐败的同时,借鉴香港和新加坡的反腐经验,争取在一段不太长的时间内,使中国由现在的“中腐败“转入”低腐败‘。

3

制度优势

在中国奇迹的背后,有一个词语经常被提到,就是中国模式。

在邓小平的话语中,中国模式的主要含义就是中国自己的一套做法和思路,是中国道路和中国经验的结合体。

很多西方国家批评中国的现有体制,质疑我们没有正式的制度与真正的法治。

社会的发展更依赖于“好皇帝”或者“坏皇帝”。

而现实却恰恰相反,一个国家的成功与否,主要不是取决于是否有“真正的制度和真正的法治”。

而是取决于这些“真正的制度和法治”是否符合一个国家真正的民情国情,以及是否与时俱进。

以我们熟悉的印度为例,它似乎早就有了“真正的制度和真正的法治”,但是印度方方面面几乎都落后于中国,其很多社会指标还达不到西藏的水平。

日本也早有了“正式的制度和真正的法治”,但日本在安倍上台之前像走马灯一样地换政府,十年九相,治国乏力,经济衰退也持续了20多年。

英国也早就有了“正式的制度和真正的法治”,但一切日益演化成一种“制度僵化和法条主义”,这也是英国体制中最需要改革的地方。

改革开发四十年,中国无论是社会还是经济上的高速发展,真正依赖的制度优势是力量平衡。