点击上方「

鱼羊秘史

」关注,每晚八点推送

回复「

揭秘

」,看欲罢不能,闻所未闻的野史奇谈

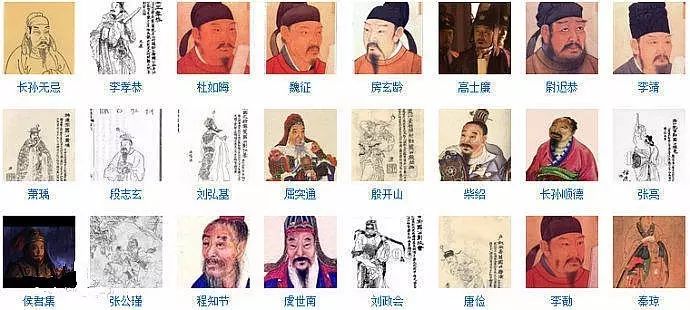

(图)凌烟阁24功臣

古代为了表彰先模人物,往往会通过上墙张榜、皇帝下诏全国或竖碑建庙的形式予以表彰,其导向性很强,容易在官员和民众中产生良好效应。国家层面采取的方法有:

一是建阁塑像。

唐太宗为表彰功臣而建筑的绘有功臣图像的凌烟阁,包括房玄龄、杜如晦、长孙无忌、魏征、尉迟敬德等二十四位功臣,命令当时的大画家阎立本在凌烟阁内描绘了二十四位功臣的图像,都是真人一样大,由当时的大书法家褚遂良题字,流传后世,荣誉规格特别高;宋代也是如法炮制,宋理宗宝庆二年,图功臣神像于昭勋阁,包括赵普、曹彬、潘美、王旦等也是二十四位功臣;而到了清代,清初的治河名臣朱之锡,生前以兵部尚书衔,总督河道,驻济宁。从顺治十四年(1657)至清康熙五年(1666),朱之锡就任河道总督10年,鞍马劳顿,疲于奔命,南北交驰,几无歇脚之时。一年到头,奔赴在治河第一线。治理黄河成效显著,最后累死在治河第一线,时年44岁。对这样一位先模人物,他们采取塑像的措施,弘扬他的崇高风范。雍正元年(1725),清世宗下旨在河南武陟建造“淮黄诸河龙王庙”,庙建成时,朱之锡被敕封为河神“朱大王”,列为“四大王”之一,在大王殿立了其塑像,每年春秋两季接受人们的祭拜。

二是下诏表彰。

东汉时期的渔阳太守张堪,文武兼备,在军事上,打得北部匈奴不敢入犯,经济上创造性的落实了光武帝刘秀的休养生息的国策,出现了史学家称为的“渔阳惠政”。张堪不幸病逝后,刘秀为他深深地哀悼、叹息,亲自颁发诏书,褒扬他的功绩,并赏赐布帛一百匹,以张扬他的光辉业绩;明代永乐年间汶上知县史诚祖,因为“为政治平宽简”,他廉洁勤政,在断案时比较公平,对待百姓更是宽厚仁慈。百姓迅速从战乱中恢复生产,地方繁荣稳定,老百姓十分拥护。被朝廷评定为治行第一。明成祖朱棣向全国下发诏书,表他的突出政绩,诏书说:“守令承流宣化,所以安利元元。朕统御天下,夙夜求贤,共图治理。往往下询民间,皆言苦吏苛急,能副朕心者实鲜。尔敦厚老成,恪共乃职;持身励志,一于廉公。平赋均徭,政清讼简,民心悦戴,境内称安。方古良吏,亦复何让。特擢尔济宁知州,仍视汶上县事。其益共乃职,慎终如始,以永嘉誉,钦哉。”另外还赏赐他御酒一坛,金纱衣一件,钱钞千贯。诏书不但对史诚祖大加zan赏,而且还提拔他为济宁知州,仍兼任汶上知县。

三是刻碑赠号。

宋代王旦,历任参知政事、宰相,他随身居高官,但为官始终是清正廉明,为国家的发展做出了突出贡献。作为国家的栋梁,王旦去世后,宋仁宗亲自为他撰写了“全德元老之碑”的碑额。这里的“全德元老”赞扬王旦是个十全十美的元老旧臣,可见其美誉度之高;同时代的名臣范仲淹为政清廉,体恤民情,刚直不阿,力主改革,屡遭奸佞诬谤,数度被贬,但是痴心不改,他坚持“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的宗旨,一心为国为民办实事。范仲淹这样一位国之重臣去世后,宋仁宗闻讯后难过万分,追加范公为兵部尚书,并亲书褒贤之碑。并且亲自安排文学泰斗欧阳修为他亲自撰写碑文,欧阳修精心思考,认真撰写,两年方成,因此碑文热情饱满,词语生动,达到了宋仁宗高度赞扬范仲淹的高度;清代名臣于成龙在20余年的从政生涯中,三次被举“卓异”,以卓著的政绩和廉洁刻苦的一生,深得百姓爱戴,被康熙帝赞誉为“天下廉吏第一”,同时针对他一生节操清苦,康熙赠送他的谥号为“清端”,这都是对于成龙的最高褒奖;同属清代的著名大臣王杰,在朝身担要职十余年,为官清正,敢于直言,尤其是与奸臣和珅的斗争留下了许多佳话。他和于成龙一样是当时难得的廉洁之士。后来王杰告老回老家陕西韩城,嘉庆皇帝十分不舍,亲赐给他一把乾隆御用过的手杖和御制诗两首,以表尊敬和器重。其中一首诗中写道:“直道一身立廊庙,清风两袖返韩城。”高度评价了他的一生。

老百姓给予的高度评价

自古以来,金杯银杯不如老百姓的口碑。那些一心为民,脚踏实地,清正廉洁的好官,在老百姓的心目中,至高无上,就是他们去世了,老百姓也会给予他们以无尚光荣。主要表现在以下几个方面:

一是赠号编诗。

在西汉时期有个名臣叫召信臣,东汉时期也有位名臣叫杜诗,他们都曾做过河南南阳的太守,而且都有善政,使人民得以休养生息,安居乐业,因此南阳人送了他们这样美称:“前有召父,后有杜母。”把他们比喻为父母,可见百姓对他们尊敬之至,后来的“父母官”一词,就是从这里演绎而来的。“召父杜母”也作为成语流传下来,作为颂扬地方官政绩的套语;东汉渔阳太守张堪,也因为善政,当地老百姓给他编了民歌:“桑无附枝,麦穗两岐。张君为政,乐不可支”;明代清官况钟在主政苏州时,为政廉明,务实爱民,深得百姓爱戴,大家为他写了歌谣:“况青天,朝命宣。早归来,在明年。”表达了百姓不舍不离的情怀。同时,苏州人民称他为“况青天”,和“包青天”“海青天”,并称中国民间的三大青天。

二是百姓留任。

东汉名臣种暠先任益州刺史,颇有德政,后来凉州羌人发生骚动,朝廷便任命种暠(hào)为凉州刺史,他采取了一些列措施,稳住了羌人,发展了生产,很得百姓欢心。后来种暠被征召升迁时,许多官吏百姓都到朝廷请求留下种暠。执政的梁太后叹息说:“没有听说哪个刺史得人心有到这个地步的。”于是批准了他们的请求。种暠又留任一年后,升汉阳太守,戎夷的男女将他送至汉阳郡境里,种暠向他们作揖致谢,此时他们已经步行千里都没有车乘,大家才返回;明代况钟治理苏州10年任满,照例应该上调朝廷任职,可是苏州府的张翰等一万三千人联名向直隶巡抚按察使张文昌上书,恳请转奏朝廷,乞求况钟连任,最后,明英宗朱祁镇不得不准奏;明代名臣李信圭,洪熙时荐举贤良,授为清河知县。上任后,他一边整顿民风,一面上书朝廷,请免一切防农之务,为杂徭所的清河百姓,才渐渐有了农桑的条件。正当清河景况稍缓之时,不想又遭大早,饥民遍野,飞蝗蔽日。李信圭又奔走于上官,请放贷济,减缓征派。除去早灾之外,推水泛濫更为常事,每逢此时,李信圭便上下忙碌,又是察询民情,又是请求济,他家中老母中风在床,李信圭白天出陆政务,晚上侍奉老母,夫妻相敵,兄弟友爱,也为清河吏民作出了表率。因此治行闻知于朝廷,决定擢升他为蘄州知州,然而清河百姓闻讯,出动了五百多人赴京上书乞留,朝廷看到李信圭如此得民心,就授予他知州之职,仍留理清河县事。

三是竖碑留葬。

晋代荆襄一带因连年战事,百姓流离失所。当时著名政治家、军事家羊祜利用边境暂时的稳定,采取减免赋税的政策,鼓励人们发展生产。接壤的东吴军民感其仁政,纷纷归附。咸宁元年,羊祜因积劳成疾,与世长辞,当地军民闻讯无不悲痛欲绝,就连东吴将士也为之泪下。为纪念羊祜的功绩,当地百姓在湖北襄阳山上建立羊公碑,因为大家每次来祭奠他都会流泪,又称“堕泪碑”;明代史诚祖在汶上县知县任上不幸去世,消息传出后,汶上士民无不悲痛落泪。他们将史诚祖留葬于城南,每年都去扫墓祭祀。史诚祖的家人子孙,也因此留居汶上,没有再回解州故里;清代年轻的江苏常熟知县于宗尧,上任后就开始工作,他在摸清实情后,便大刀阔斧,从整治吏治入手,使那些久混于官场的圆滑老道之吏,再也无法浑水摸鱼,不得不打起精神为百姓办事。他也因此得到了百姓的信任。当时常熟最大弊端是漕运。经过他的多方努力,这个长期困扰常熟百姓的漕政弊端终于在于宗尧上任后仅三个月就终止了。后人在修地方志时特意记下了于宗尧的这一德政,称赞说:“漕事不为民困,自宗尧始。”然而于宗尧自己却因积劳成疾,于康熙十一年(1672)病故在任上,年仅23岁。消息传出后,常熟“合邑为罢市,男女皆巷哭”,人们纷纷捐资为其治丧,就连在此做生意的小商贩也“争投一钱”。待其灵柩将要送回家乡安葬时,人们依依不舍,“号泣挽留”。其情其景,使于宗尧家人大为感动,终于顺从民愿,将于宗尧葬于常熟县的虞山南麓。人们在墓前的神道立一大碑,上题“万民留葬”四个大字。百姓还为他建祠堂,撰写传记,流传后世。

*作者:刘永加,鱼羊秘史签约作者。文史学者,资深媒体人。