中央之国的形成 [第36节]

作者:温骏轩

编辑:尘埃 / 主播:安妮

长篇连载,每周更新,菜单栏可查阅目录。下载地缘图集在VX对话框回复:地图

在禹贡的描述中,豫州的地理特点被概括为“荆河惟豫州”。

这个范围是比较含糊的。

秦岭以东、山东丘陵以西、黄河以南、淮河以北的这片,包括洛阳盆地在内的中部平原地区,甚至黄河以北的河内地区,实际都被包含在了中原范畴中。

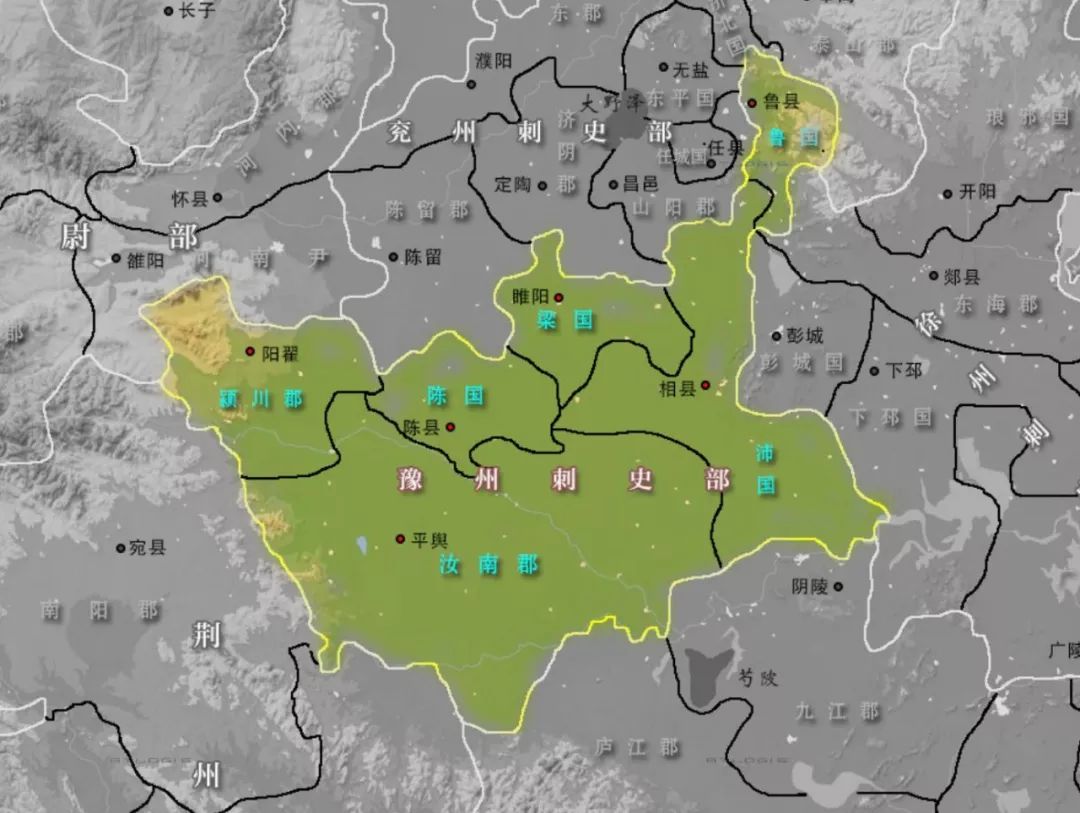

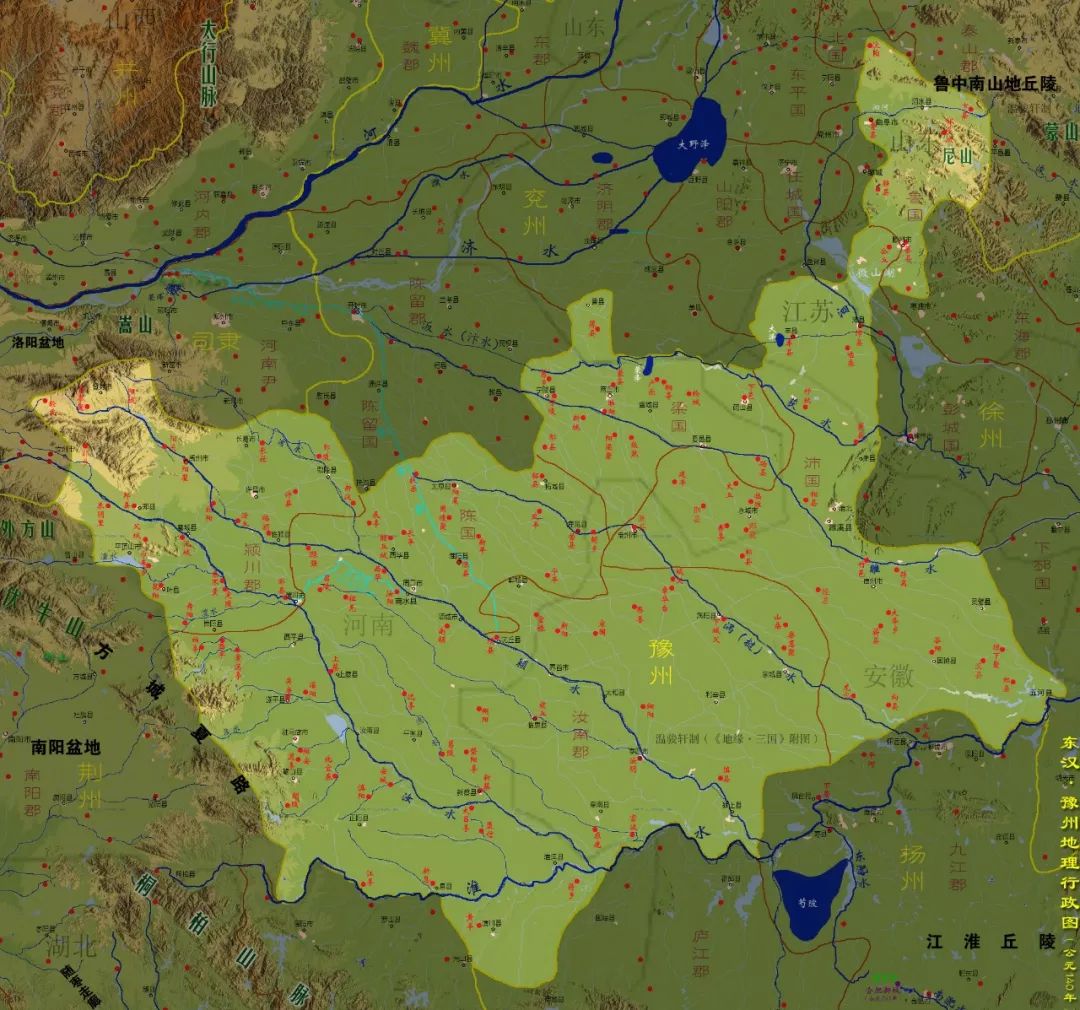

由于东汉的都城设立在了洛阳,并向东扩张了中央属地性质的“司隶”,加之在司隶对应的位置上,兖州也向南发生了位移,

所以汉之“豫州”只统辖了:

西起“方城夏路”、东至山东丘陵、南抵淮河、北临嵩山的半个中原。

豫州的地域于水系上,基本都为淮河左岸支流所覆盖。

以其方位来说,属于“淮北”地区。

广义的说,整个隶属于淮河水系的淮河以北地区,都属于淮北的概念中。

在当下的行政建制中,这一名词一般指向的是安徽境内的淮北地区。

更具体的话,则指向的是位于安稳东北部,在两汉三国时名为“相城”的淮北市。

而豫州所指向的这部分淮北地区,大体包括今天江苏省以西,隶属安徽、河南的部分。

与之地域相接的淮南地区,则建制有隶属扬州的庐江、九江两郡(属于淮南板块的“淮西”部分)。

以此方法来标定一个行政区域的地理属性时,需要注意的只是在实际行政切割中,汉王朝很多时候并不会以河流主航线为界,而是会将一部分河道归于同一行政区以利于管理。

这种做法在淮河尤其明显。

以豫、扬州的情况而言,真正充当分界线的只有位于中部的一小部分。

在分界线的西部,豫州的范围延伸到了淮河南岸。

在东部,扬州则同样在淮河北岸建制有县。

如果说“扬州”一名总会让人想到江南,那么一提到“豫州”,大家首先想到的肯定是河南,毕竟现在河南省的简称就是“豫”。

然而刚才也说了,豫州的范围还包括有安徽的淮北部分,并不能只视为河南省的一部分。

总体来说,主要包括河南省东南部的:

商丘、周口、许昌、平顶山、漯河、驻马店四地区;

安徽的:

淮北、亳州、宿州、阜阳四地区,以及蚌埠、淮南两地区在淮河以北的部分。

另一个比较特别的部分,是位于山东丘陵腹地,以曲阜为中心的鲁国。

这片泗水上游的土地(具体包括现在的曲阜、泗水、平邑、滕州四县市),在西汉时期是徐州的一部分,在东汉则是豫州的一部分。

尽管从结构上,鲁地无论归于徐州还是豫州,都像插入兖州的一个突出部。

不过考虑到无论豫州还是徐州的大部,在流域上都属于淮河水系,而泗水亦是淮河的重要支流,这种划分并非没有地理上的理由。

熟

悉三国故事的人同样不会对豫州感到陌生。

刘备曾先后被陶谦、曹操举荐任“豫州牧”(后一次算是得到了正式任命)。

这也是为什么,刘备经常被时人称之为“刘豫州”。

然而刘备实际上并没有统治过豫州这片土地。

也许有人会为刘备没有坐实这片天下之中的土地略感遗憾,不过当你知道曹操为东汉王朝选定的都城许昌(今河南省许昌市东),以及他的老家谯县(今安徽省亳州市)都在豫州境内时,应该就不会再认为刘备有机会真正做豫州牧了。

如果要为豫州的地理特点做一个总结的话,那就是“平”。

除了西北和东北部,包含了部分伏牛山余脉和山东丘陵以外,整个行政区都为平原地区。

在这样一个低平的行政区中,河流成为了绝对主角性质的地理核心。

将泗水以西的那些淮北支流,一根根的梳理清楚,整个豫州的地缘脉络自然明晰。

依照由西至东的顺序,先来看看位于最西侧的汝水和颍水。

汝、颍二水在中国古代的地缘格局中占据很重要的位置,都属于“四渎八流”中的八流之一。

当年东出“方城夏路”的楚人,最先看到的河流就是汝水,如果再向东扩张的话则进入颍水流域。

对于争霸中原者来说,汝水和颍水最大的优势在于,它们都源出于洛阳盆地东部的山地。

在中原板块中,有山地和黄河保护的洛阳盆地,一直拥有着最高级别的地缘政治地位。

成为这个核心板块与淮河间的连接线,是汝颍二水能够跻身“八流”之列的根本原因。

汝、颍二水的地缘地位,也成功的使得它们被标注在行政区名之中。

在豫州的西侧,由北向南排列的是:

颍川、汝南二郡。

不过汝南郡并非包括汝水下游,还包含有颍水下游乃至更东面的涡水中游;

颍川郡同样不单在地理上指向颍水上游,亦包括有汝水上游地区。

另一个能够证明汝、颍二水地缘政治地位的,是它们的行政性质。

在豫州所辖的6个郡级行政区中,只有颍川郡和汝南郡是郡,其余的四个都是封国,包括:

陈国、沛国、梁国以及鲁国。

秦统一天下之后,在行政上做出的最大改变便是以“郡县制”取代“分封制”。

技术上说,两种体制的区别在于:

前者的最高管理者是由中央政府派驻,并且可以随时更换;

而后者的权力则可以世袭。

很显然,郡县制的设计服务于集权体系,更利于中央对地方的管理。

后来明清二朝在西南地区所推进的“改土归流”,将世袭的土司制改为委派政府官员(所谓“流官”)管理的政策,本质与当年秦国所做的变革是一样的。

然而郡县制并不是秦王朝的创新。

这是一种在春秋战国时就已经在各诸侯国中有所实践的制度。

为了应对贵族战争向全面战争转变的历史潮流,当时各大国在兼并扩张的同时,普遍产生了不再将新扩张的土地按旧例分封给各级贵族,而是作为王室直属地的想法。

这样做的最大好处,是王室能够集中更多的资源,无论应对内部矛盾还是外部危机时,都拥有更高的效率。

在这种趋势之下,秦国首先创造了“郡”的概念,而楚国则创造了“县”的概念,将那些新征服土地变成了中央直属的郡、县行政区。

在秦、楚两国首创郡、县之后,这两个概念也被其它诸侯国借鉴过去。

只是在实际使用当中,郡、县之间并没有形成两级行政区关系,亦不是所有诸侯国都遵循着将郡、县作为王室直属领地的原则。

直至秦统一天下之后,才正式确定了两级行政区属性的“郡县制”。

及至汉朝,总结秦王朝覆灭的经验教训,认定子弟分封对于巩固王权还是有积极作用的,所以在郡县之间又夹杂了封国。

回顾过郡县制的产生原因后,大家应该对汝、颍流域的地缘政治地位,有了更深一步的了解。

接下来,先来看看颖川郡的情况。

对应现在的行政区划,两汉的颍川郡倒是完全位于现在的河南省境内,其范围大略对应:

许昌、平顶山、漯河三地区。

在豫州的六个郡国中,除掉归属摇摆不定的鲁国以外,直接对接洛阳盆地的颍川郡,几乎可以算是唯一拥有山地的郡国。

以“中岳”之称和少林寺而闻名天下的嵩山,是颖川郡与洛阳所属的司隶河南尹之间的地理分割线。

嵩山及其南部丘陵,地理上被统称为嵩山山脉。

除颍水便直接发源于嵩山之外,汝水的北源亦位于嵩山山脉的南部。

对于一座城市和一个地区来说,有山有水可是一个重要的地缘加分项。

颍水在东出嵩山山脉之后,所遇到的第一个城市,是两汉时期颍川郡的郡治——阳翟。

对应现在的建制,是县级市属性的“

禹州市”。

这个位于颍水上游的古老城市之所以能够“禹”为名,是因为根据历史记载和考古发现,大禹的儿子“启”很可能就是在此建立夏王朝的。

考虑到这个点位的地理位置,这片土地曾经有过大禹足迹的可能性,要远高于站在宁绍平原背后的会稽山。

即使没有大禹的光环加持,背山临河及连接洛阳盆地与淮河流域的地理位置,也足以使得阳翟成为一个战略要地。

然而整个颖川郡在三国时代最为人所熟知的却并不是阳翟,而是其东南方向50公里处的“许昌”。

公元196年,在曹操以洛阳遭受破坏为由,“帮”汉朝迁都于此前,这里还只是被称之为“许县”。

遂跨越式升级为国都的许县,因此在三国时代升级为了“许都”。

曹丕代汉之后,虽然将都城迁至了更具王气的洛阳,但仍然没有放弃这个见证了汉朝衰亡、曹魏崛起的宝地。

除了将之定位为陪都以外,还以许都见证了曹魏兴起为由将之更名为“许昌”。

需要说明的是,当下许昌市的中心城区“魏都区”在东汉时期并不是许县的地望,而是颍水之北的“颍阴县”,在2016年以前为许昌县属地。

好在随着许昌县撤县建区,成为许昌市的“建业区”,这笔三国遗产算是完美的实现了古今合一。

关于曹操为什么选择许昌为都,历来都有颇多猜测。

毕竟在此之前或者之后,许昌都再没有机会成为过政治中心。

回顾奠定中央之国核心区基本格局的春秋战国时期,许昌及颍川地区所成就的,也只是一个被郑国和楚国两面侵蚀的小国——许国。

另一个不太有利的情况是,历史上固然有“得中原者得天下”的说法,但中原之地同样是一块四战之地。

如果只能控制中原,必定会四面受敌。

幸运的是,在迁都许昌后的第五年(公元200年),曹操便击败了他在北方的最大对手袁绍,解除了后顾之忧。