看到了一段北野武谈“教育”的话:

只要努力就会有结果,我们不要再对孩子说这种假惺惺的话啦。

我们应该从小就教育孩子要认清现实。人不是平等的,你没有那种才能的。

这是爹娘应该告诉孩子的现实。不管怎样努力,做不到的事情就是做不到,这是爹娘必须教会孩子的。

有人可能会说,说这种话可能会打击孩子的积极性。但是反过来说,如果不打击孩子的积极性,那么一个没什么运动细胞的孩子,就能摘得奥林匹克的金牌了吗?

告诉自己的孩子他没有哪方面的才能,绝不是什么残酷的事。如果你觉得这么说实在受不了,那就应该去帮助孩子,获得能够在这个世界上安身立命的某种才能。

如果你的孩子没有任何才能,那至少你应该培养他有一颗坚韧的心,这样他今后走上社会哪怕被现实整得一塌糊涂、遍体鳞伤,他照样还能活下去。

看完,我觉得他很真实,但也感觉很挫败。

因为我一贯是想,等我有孩子了,我一定要搞那一套“盲目自信式”教育。

每天跟孩子讲,

你是最好的,你是最棒的,你可以成为任何你想成为的人。

因为我们小时候接受的是打击式教育,危机感教育,从来没有人这么跟我们说。

老师爸妈最爱讲的句式就是,

再不好好读书,就考不上大学、找不到工作、只能扛沙包、蹲在路边吃饭、没有饭吃、没有人要……

那个时候听说的,日本同龄小孩是怎么长大的呢。

五岁,被爸妈脱光衣服站在冰天雪地里,为了培养意志力。

不能按时写完作业,就要头顶着字典罚站两小时。

男孩子绝对不准哭,女孩子听到什么都得点头。

可能我们小时候那会儿,日本还是十分繁荣的发达国家,对人对事都相当地高标准严要求。

现在的日本文化,传递出来的气息变成了,有点认命,有点温情,有点治愈,有点现实主义。

昨天看了一段日本综艺的片段,是关于两个孩子独自去帮妈妈买东西的片段。

两个男孩,刚满4岁多的哥哥和2岁多的弟弟,这是第一次独自出门。

允许哥哥进行这趟购物冒险的,是他们的妈妈,她一个人远远地看着两个孩子等公交车。

他们住在一个漂亮的小地方,有一幢风景优美,但远离城区的房子。

爸爸是一名伐木工人,非常喜欢自然,跟妈妈结婚后感情很好,每周都买花给她。

这个家的墙上,贴满了家庭成立这几年来所有的温馨时刻,结婚的照片、一起旅行的画面、爸妈喜欢的动漫……

但是两年前,弟弟出生后不久,爸爸在工作中遭遇意外,被一棵突然倒下的树压住,不幸过世。

妈妈说她每天晚上都在阳台哭,哭了很久很久。

但已经记不清楚,突然从某一天开始,就不哭了,因为意识到要面对现实,以后要一个人承担两个人的角色。

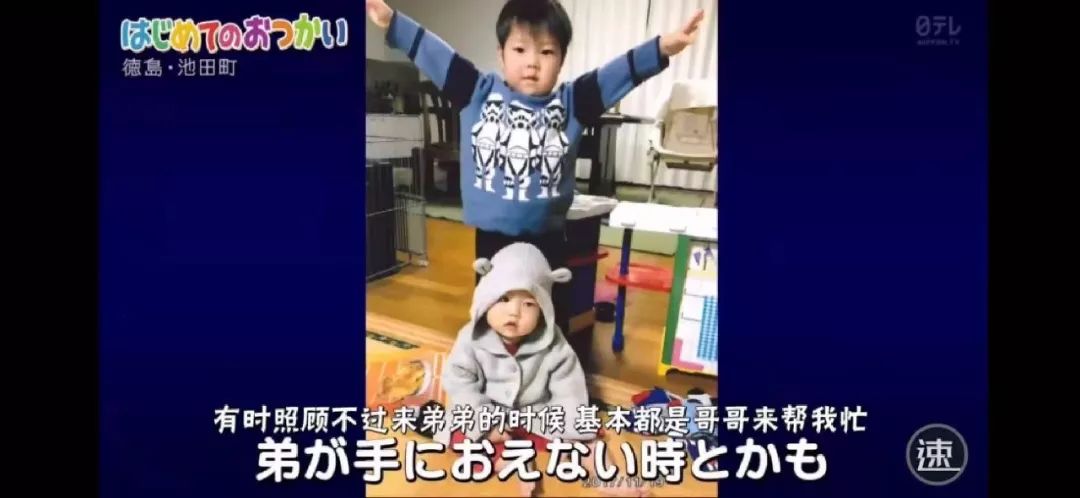

哥哥虽然只有三四岁,可是好像已经很成熟。

家里浇花的工作都交给他,还会帮忙看住弟弟。

每个周末,妈妈都带着兄弟俩,坐上公交车,去买供奉给爸爸的花束和咖啡。

所以这个行程,对兄弟俩而已,并不算陌生了。

但是两小只毕竟还是幼儿,弟弟还不会说话,所以哥哥全程都非常紧张。

到了目的地,才发现要去花店的路,是一条上坡。

可能弟弟之前都是被抱的,现在走起来特别辛苦。

但是一直记得妈妈说的,要走在有洞洞的路上,绝对不能走偏。

在走去花店的路上,弟弟居然第一次开口,叫的是哥哥。

好不容易到达了花店,兄弟俩得到了老板的优待,不但有送给爸爸的花束,还专门给选了送妈妈的。

老板帮他们写上,感谢爸爸,感谢妈妈。

出花店,兄弟俩又要赶去超市买咖啡和乌冬面。

这时候弟弟已经完全走不动了,哥哥就让他留在车站附近,自己一个人去超市。

生活不易,即使是对小孩子,特别是对小孩子。

让我很感动的是花店和超市的人们,都非常认真地服务了小顾客,不忘跟他们说,谢谢光顾。

两个小朋友终于赶上了回程的公交车,回去的路上都累得睡着了。

不知道是不是错觉,明明才出去两个多小时,但回到家的镜头里,感觉兄弟俩的眼神都有点不一样了,好像成长了。

妈妈也很惊喜,因为兄弟两个不但完成了任务,还主动把东西给爸爸摆好,也给妈妈买了花。

字幕出现了一句:

爸爸成为被送花的存在了呢。

瞬间泪目。

我记得小时候,我也有个朋友的父亲因为意外过世,但是他一直到读小学才知道这件事。