摘要

本文基于在生土建筑领域的研究和实践经历,对营建传统的形成发展,及其与传统建筑文化之间的作用关系进行了梳理和分析,以期对于农村建设领域中的传统传承问题,从房屋营建的角度提出一些可供进一步探讨的思考。

关键词

传统传承,营建传统的形成与发展,传统民居,乡村建设

Abstract

Based on the experiences of study and practice in earth architecture, the formation and development of construction tradition got reviewed together with the relationship with traditional architecture culture. It aims to provide

Keywords

Rammed-earth technology, Optimization of rammed-earth material, Earth architecture, Rural construction

以十八大提出“弘扬中华优秀传统文化的重大任务”为开端,在村镇建设领域,中央以及地方政府,乃至社会各界,对于传统文化发掘与传承的重视和投入,已达到了前所未有的高度。在此过程中,“何谓传承,传承什么?”往往成为最受关注,且最令人纠结的问题。

本人有幸在多方资源的支持下,投入于村镇建设工作已逾十三年,有关“传承”的问题,也已“纠结”多年。在此,本文无意且并无自信对这一宏大命题提出任何定论,仅希望依托团队这些年在生土建筑领域的研究和实践经历,从房屋营建的角度,提出一些思考,以换取更多的探讨和交流。

生土,指以原状土为主要原料,无需焙烧仅需简单机械加工,便可用于房屋建造的建筑材料。其传统形式包括夯土、土坯、泥砖、草泥、屋面覆土等。以生土作为主体结构材料的房屋通常被称为生土建筑。

中国传统社会常以“土木之功”作为所有建造工程的概括之名。从中即可看出,生土与木材一样,在我国传统营造技术和建筑文化遗产中,具有举足轻重的地位。以生土为主材的建造传统,在我国拥有数千年的历史,分布也十分广泛。2010-2011年,住房和城乡建设部在全国农村开展了建国后最大规模的农房现状抽样调查。与通常认为生土建造传统,仅集中于西部地区的观点不同,实际调查结果显示[1],传统生土材料在乡村房屋建设中的应用遍及各个省份。尤其在中西部12个省份,以生土作为房屋主体结构材料的既有农房的比例,平均超过20%,在甘肃、云南、西藏等省份部分地区,该比例甚至超过60%。

传统生土建造技术之所以应用广泛,主要源于生土材料所具有的一系列优点。与农村常规建材相比,生土材料具有突出的蓄热性能,使房屋室内冬暖夏凉;可就地取材,因地制宜;具有“呼吸”功能,可有效调节室内湿度与空气质量;具有可再生性,房屋拆除后生土材料可反复利用,甚至可作为肥料回归农田;加工过程低能耗、无污染,据测算其加工能耗和碳排放量分别为粘土砖和混凝土的3%和9%;基于生土基技术施工简易,造价低廉。

然而不可否认,传统生土材料在力学和耐久性能方面的固有缺陷,是制约其现代化应用的核心因素。据统计,在西部地区建国以来历次大地震中,坏损或倒塌的农房半数以上为生土建筑[2]。而其耐久性差的问题,主要表现在生土墙耐水、隔潮、防蛀、防蚀等性能远低于常规建筑材料。这些固有缺陷,使得传统生土建筑难以满足农民居民改善居住质量和提升房屋安全性的迫切需求。多年来,在许多村民甚至地方政府的心目中,生土建筑即意味着农村危房,更是贫困落后的象征。这也是近年来我国农村建设发展过程中,大多数传统建造技术正面临的共同窘境。

在无止桥慈善基金和住房和城乡建设部的支持下,这些年来,团队在我国尤其是西部贫困农村地区,开展了大量扶贫建设工作。也正因为生土建造传统在这些地区分布的广泛性,如何基于这一传统进行房屋更新建设,不经意间成为其中一项重点研究内容。就研究实践的侧重和深度而言,我们对于传统传承的思考和经历,可概括为:发掘利用、改良提升和系统革新三个阶段。

汶川地震后,受住房和城乡建设部委托,无止桥慈善基金组织并启动了位于四川会理县的“住建部村镇司马鞍桥村灾后重建综合示范项目”[3]。该项目也成为本人博士论文中的研究实践案例。人畜共居的夯土合院是当地村民千百年来广泛应用的传统民居形式。面对震后大量夯土房屋的坏损和倒塌,村民们普遍对其抗震性能丧失信心。基于烧结砖、混凝土等建材的常规建造模式,似乎成为他们家园重建的唯一选择。但常规的重建模式却面临着来自经济、交通、教育水平等多方面的挑战和制约。

毛寺小学项目存在的局限性,使我切身地感受到,如果没有经济易用的技术措施,来提升当地传统夯土农宅的抗震性能,不论它有多么“冬暖夏凉”,也必然会被村民所抛弃。幸运的是,当时结识了已研究生土建筑多年的结构专家周铁钢教授,双方顿觉相见恨晚,一拍即合。

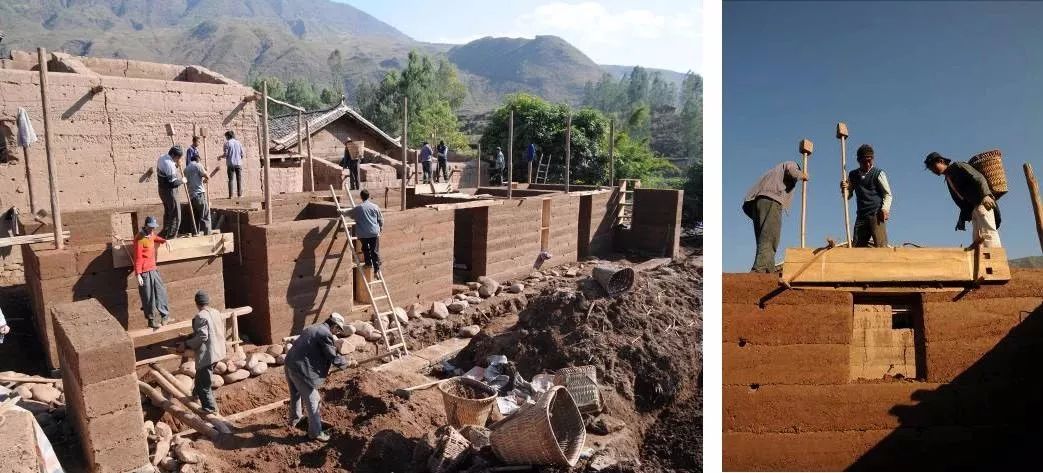

马鞍桥村所在的西南地区自古便是地震多发地带。传统夯土建造技术能沿用至今,必然存在一些相应的抗震措施。然而,根据周教授对该地区的震损调研发现,随着人们住房观念的转变以及传统工匠的消逝,大量传统夯土建造的核心技术逐渐失传。随之而来的是,在相互攀比心态的作用下,近些年新建的夯土房屋层高、进深以及门窗大小无节制地增大,其抗震性能必然越来越差。如周教授所说:“这些房子要是不倒反而奇怪了”。为此,在周教授的带领下,团队结合已有的研究成果和现代建筑抗震理论,通过试验分析,对当地传统夯土建造技术,以及传统的抗震经验进行了系统的论证。以此为基础,在生土材料、施工工具、施工方法、构造节点与结构体系等方面,进行了较为系统的改良提升,形成了一系列可就地取材、经济易用且规范化的夯土农房建造技术措施,并通过组织开展示范建设,教授于各户人家。示范农宅竣工后,村民们利用倒塌的房屋废墟以及村内的自然材料,在亲友的换工协助下,累计仅3个月便完成了所有房屋的主体重建。与邻村具有同等抗震能力的新建常规砖混房屋相比,其造价平均仅为后者的1/10。

图1 基于传统夯土技术改良的马鞍桥村震后农宅重建

马鞍桥村项目的成功,得益于在挖掘当地传统营建工艺的同时,针对其存在的固有缺陷进行改良和提升。由此形成的一系列技术措施得以简单易行、经济适用,有效地克服了村民震后重建所面临的多方面困难。可以说,这是基于改良提升的传统传承模式,相对于毛寺小学项目,更具有可复制性。然而,我们也清醒地认识到,这些改良性质的技术措施,仅能应对类似贫困农村地区房屋建设面临的窘境。我们不禁质疑,当这些村民们未来“有钱”了翻新房屋时,有多少人还会青睐这一传统夯土建造技术。客观而言,在该项目中,受制于原有的房屋建构和施工体系,传统夯土在力学、耐水性能等方面的缺陷并未得到全面的提升,仍难以实现更高品质的房屋建造需求,因此其推广价值对于相类似的贫困地区具有较为重要的意义,但对于其他先发展地区,仍存在较大的应用局限性。

2.2 革新与传承——现代夯土建造技术体系研究与示范

在马鞍桥村项目开展过程中,为应对夯土技术改良的需求,团队也在探寻国外生土建筑研究的成功经验,所得所学备受鼓舞。生土建筑不仅在我国,而且在全世界也是应用历史最悠久且分布最为广泛的传统建筑形式。鉴于生土建造传统分布广泛,且其中蕴含着巨大的生态应用潜力,自1970年代第一次全球能源危机开始,以位于法国的“国际生土建筑中心”(CRATerre-ENSAG)为代表的欧美发达国家的研究机构,便着手展开对于传统生土建筑技术的现代化应用研究。这些机构通过大量系统的基础研究试验,已取得了具有突破性的研究成果,有效克服了传统生土材料在力学和耐久性能等方面的固有缺陷,形成了适用于绝大多数土质类型,具有广泛应用价值的一系列生土材料性能优化理论及相关应用技术,并通过世界范围内的工程实践的验证,至今已走向成熟。鉴于其突出的生态效益和普遍的地域适应性,现代生土材料及其建造技术已成为实现绿色建筑最为有效的途径之一,受到全球尤其是发达国家研究机构和政府的广泛关注和支持。尤其在1998年,联合国教科文组织专门成立了“生土建筑、文化与可持续发展”教席(UNESCO Chair in Earth Architecture, Culture and Sustainable Development),旨在联合各国的科研机构[1],推动相关领域的研究、教育和推广。该教席的名称正反映出,国际机构对于生土建筑的研究定位。

基于过往的研究实践经验,2010年9月本人有幸参加了奥地利生土建筑大师Martin Rauch主持的BaseHabitat夯土建造工作营,并于次年受邀参加了CRATerre-ENSAG举办的国际生土建筑节,由此对于国外相关研究与实践的成果及经验,有了更为切身的认识。受此鼓舞,2011年6月在住房和城乡建设部村镇司和CRATerre-ENSAG的支持下,以及无止桥慈善基金的全力资助下,团队以甘肃省会宁县为基地启动了“现代夯土民居建造研究与示范”项目,旨在基于已成熟的现代夯土材料优化机理,针对夯土民居开展进一步系统的研究和实践。

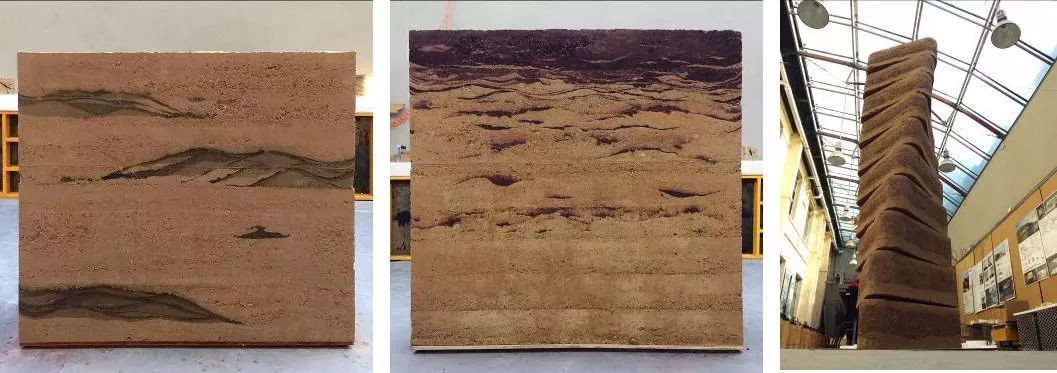

图2 现代夯土建造技术研究与农宅建设示范

现代夯土优化机理与我国传统夯土最大的区别在于,夯筑原料的土砂石极配和基于机械夯筑的现代机具的引入。尽管有CRATerre-ENSAG的理论支持,但团队发现,欧美现代夯土技术依托于当地发达的混凝土施工体系,既有的机具系统和施工技术,难以直接引入我国尤其是农村地区。与此同时,法国、奥地利等夯土实践活跃的地区,地震设防烈度通常并不高,相关的夯土建筑抗震经验较为有限。为此,团队根据我国尤其是西部农村地区房屋建设的现状条件,因地制宜,进行了为期两年的基础研究。通过大量的试验,目前已形成了一套基于本地材料资源和常规设备改造,适合于贫困农村地区的现代夯土施工技术和机具系统,以及与现代夯土力学性能相协同的房屋抗震结构体系。目前,通过团队在甘肃、河北、新疆、江西等地区开展的多项夯土示范农宅建设的持续改进,该技术体系已趋于成熟,并显现出较高的性价比和良好地域适应性。

当然,要想真正改变人们对于传统夯土所代表的贫困落后的认知,没有引人心动而乐于模仿的“高大上”,单纯追求建造的高性价比是远远不够的。为此,基于已形成的技术系统,团队近年也在利用科研课题和商业项目,针对满足现代建筑设计要求的机具系统、夯土材料的视觉表现、结构及构造的细部设计,以及基于材料性能的潜在设计语言等方面,展开进一步的基于设计实践的研究,例如:已完成的万科西安大明宫楼盘夯土墙景观工程(与王戈工作室合作)、马岔村村民活动中心,以及正在进行的若干公共建筑项目。

相对于前两个阶段的研究实践经历,近几年能够取得如此成效,得益于现代夯土材料优化机理研究方面的突破,有效地克服了传统生土材料的固有缺陷。以此为基础,通过对建筑结构体系、功能性构造、施工机具、施工方法等全系统的本土化研究,使生土材料的生态效能在现代建筑体系中的充分发挥成为可能。尽管目前的研究只是开始,但未来充满着很多的可能,值得我们基于实践不断探索。就传统传承而言,可以说,这是一种基于系统革新的传承模式,其中蕴含着更大的拓展潜力和应用空间。

图3 万科西安大明宫楼盘夯土墙景观工程

图4 现代夯土材料视觉表现研究

图5 基于生土材料优化机理的产品设计研究

近年来,随着生土建造技术研究的不断深入和系统化,相关的示范建设和项目实践也在向更多地区拓展。在此过程中,更加多元的地域文化、资源条件和需求类型,使得我们不得不回眸思考:伴随着传统技术的改良与革新,对于目前普遍关注的“传统民居建筑文化的传承”命题,我们到底需要“传承什么?如何传承?”。2013-2014年,住房和城乡建设部先后启动了“中国传统民居谱系研究”和“中国传统民居建造技术研究”两个课题。团队有幸承担其中的部分研究工作。这使得我们能够有机会基于已有的研究和实践经验,从更为宽广的时间和空间尺度来思考这一命题。后来我们发现,在探究“传统民居建筑文化传承”之前,十分有必要对于营建传统的形成与发展、传统建筑文化的内涵两个方面进行一番思辨。

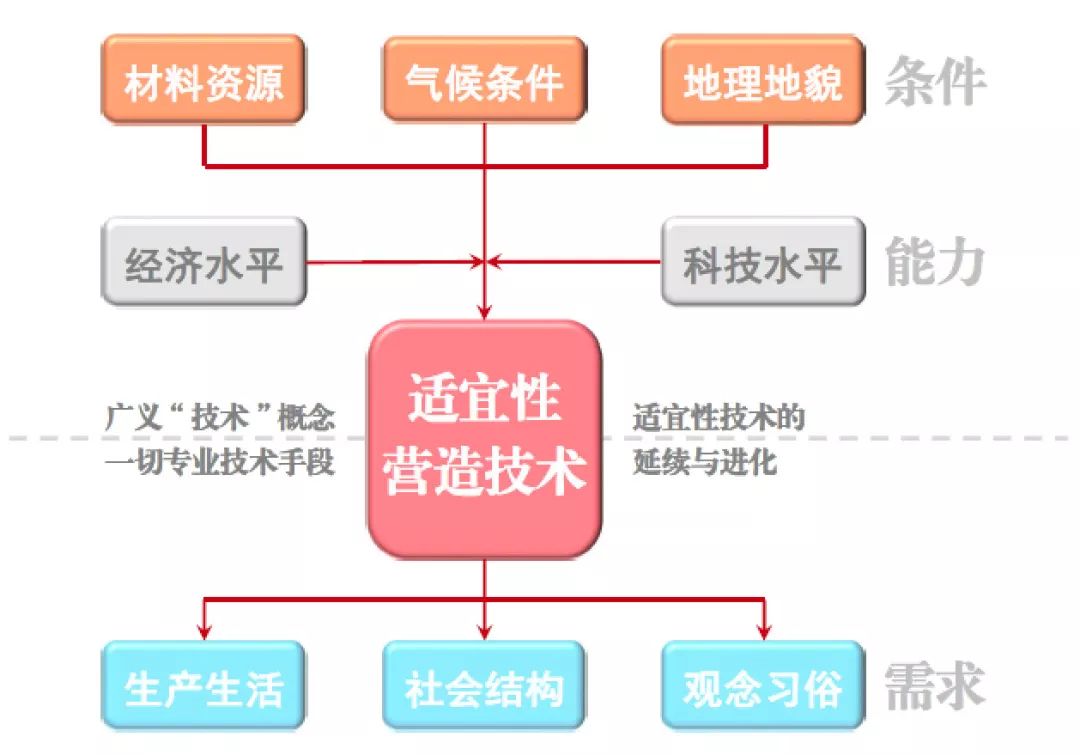

众所周知,中国各地区丰富多元的传统民居,是当地的人们历经千百年的实践探索,逐步形成的智慧结晶。然而,我们今天所能看到的,并且尝试“传承”的传统民居形式,实际上仅仅是近几百年发展形成的,在整个人类发展的历史长河中,传统民居建筑始终处于不断演进的状态。不同地域、不同时期民居的形态,是多种要素共同作用的结果。这些要素可被划分为人文要素、自然要素和能力要素三种类型。所谓人文要素,包括生产生活、观念习俗、社会及家庭结构等,它们是房屋营建应满足的多种需求的来源,因此也可称之为需求要素;自然要素,包括气候特征、地理地貌,以及一切可用于营建的自然资源,是房屋营建基址所处的地域条件,故可称为条件要素;能力要素,是房屋的主人和营建团队所具备的经济条件和科技及经验水平。基于这一分类,我们可以相对容易地理解传统民居甚至所有传统建筑的形成和发展特点,即可概括为:传统民居建筑的发展过程,是人们根据自身的经济条件和科技经验水平(能力要素),充分利用和顺应在地的自然条件(自然要素),不断探索并应用最为适宜的技术手段,来满足当时当地的精神和物质需求(人文要素)的过程。在此的“技术手段”,也可称为广义的“营造技术”,参照“广义技术”的概念(人类在为自身生存和社会发展所进行的实践活动中,为了达到预期的目的而根据客观规律对自然、社会进行调节、控制、改造的知识、技能、手段、规则、方法的集合),它应同时包括建筑技术和设计技术,及其相配套的规制等专业性内容。

而在这样一个发展过程中,与人文要素相比,自然要素相对稳定,其更多地决定了各地域房屋营建可供选用的或潜在的适宜性技术类型(一个地域可存在多种技术类型);人文要素在不同地域和不同时期始终处于动态变化的状态,是促使各地域能力要素水平不断提升、适宜性技术逐步多元发展的根本动力。根据目前各类传统民居的分布特点,我们可以看到,正是在这三类要素的相互作用下,在具有类似自然条件的不同地区,传统民居所选用的技术体系存在高度的同类化;但因人文要素方面存在的差异,又使得技术体系所表现出的建筑形态及其工艺细节产生一定的变化;由于营建者或房屋主人能力要素的不同,所导致的技术选择差异,使得即便在同一地区,也可能会存在不同的民居类型,例如:在西北地区的很多农村,会同时存在砖木结构、土木结构、砖土混合等多种类型的传统民居。正是在这样一个看似绕口的要素作用逻辑下,过去的千百年间,各地域的传统民居始终处于一种循序渐进的演进状态,相应的适宜性技术也在逐步地进化。

图6 民居营建传统的形成发展及其作用要素

基于以上两个方面的思考可以发现,今天我们所能看到的各种类型的传统民居及其建筑文化,其实为过去这一历史时期,自然要素(条件)、人文要素(需求)和能力要素(经济、科技)相互作用的特定产物。反观今天,各地区自然要素的变化相对较小,而随着近代以来人类社会的巨大变迁,人文要素如今已发生了根本性的改变。曾经相对适宜的技术体系必然无法满足今天人们日趋多元化的物质需求和精神需求,其表现方式之一正是我们常说的建筑技术体系存在的缺陷,可以说这是对比今天的需求而言的相对缺陷。与此同时,伴随着近现代经济与科技水平大跨越的发展,在“人定胜天”的信念下,人们似乎完全有能力无需顾忌或利用地域条件,从而因这些显性的“缺陷”,否定传统的一切,并利用现代科技重塑对应于今天需求的技术体系。也由此产生了传承的割裂、地域化的丧失,以及一系列的环境问题。因此,今天不论是以传统保护的名义全盘照搬传统技术,亦或“要求”人们仍住在过去的传统民居中;还是抛开地域条件并否定传统技术的一切,利用现代建筑材料及其技术教条化的模仿传统形制或元素,这两个极端,对于传承而言似乎均不适宜。

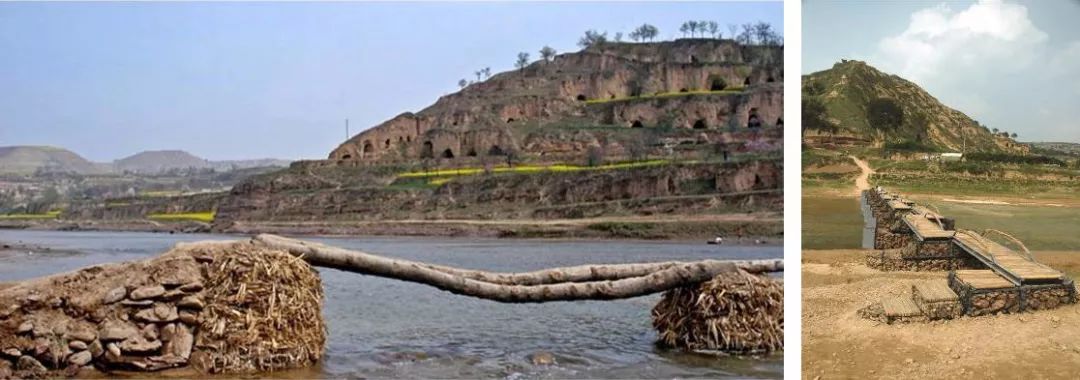

行文至此,一个亲身经历的故事值得一提。2004年,建筑学专业出身的吴恩融教授,针对那座毛寺村无止桥[3]的设计,专门飞到英国请教著名的桥梁结构大师Antony Hunt。老先生兴致盎然地提出了一个非常简单且极具科技含量的设计方案。回来预算发现,该方案竟耗资300万。吴教授再次飞赴英国,借用毛寺村村民自己建造的独木桥,向Antony进一步介绍当地贫困的状态。老先生盯着那张独木桥的照片沉思良久,对吴教授说:“其实,你们不应该来问我,你们最好的老师,是那些村民……”。由于河床由裸露凸凹的基岩构成,村民们仅需利用秸秆编织成筐并装满石头,放在河床上作为桥墩,上面放根木椽便形成了独木桥。受Antony的启发,团队结合村民们的经济条件和技术能力,重新审视了那座独木桥的优点和缺陷。可以说,优点是其基于地方材料和河床条件的建构逻辑,使得施工简单且造价低廉;缺陷是秸秆在水中的耐久性和秸秆筐可以达到的高度有限,加之木椽过轻,汛期过后独木桥便不复存在。因此,最后的方案充分利用了原有的建构逻辑,并通过替换部分材料来克服其缺陷,即:用常规用于河堤加固的镀锌网箱来取代原有的秸秆筐,里面依然填满当地的石头,借助重力和与基岩河床的自然咬合来抵御水平冲击力。这不仅极大地提升了桥墩的耐久性和强度,而且通过网箱组合设计使桥墩高度远大于常年水位。同时,原有的木椽被替换为镀锌钢架作为桥过梁,直接放在桥墩之上。即使常年难遇的洪水越过桥梁线将钢架冲掉,它也只会沉在附近,洪水过后村民只需将其重新放回原位,即可将桥梁修好。尽管当时的设计仍存在一定的不足,但这样一个思辨的过程,对于团队后来在生土建筑方面,从发掘、改良直至革新的研究经历而言,可以说是一个十分重要的启蒙。

图7 基于当地独木桥建构原理设计兴建的毛寺村无止桥

当今天面对“传承什么,如何传承?”这一命题时,我们并不认为存在一个统一的标准或答案,正如对“文化”的定义一样。然而,从前文基于要素分析的思考与过往的研究实践经历,我们相信就宏观层面,至少可以有这样一种回应,即:今天的乡村建设尤其需要传承的,是在传统民居形成和发展的背后,自然要素(条件)、人文要素(需求)、能力要素(经济与科技)这三者互动发展的基本逻辑。换而言之,是传承过去的人们,为满足不断变化发展的精神和物质需求,充分顺应或利用本地的气候、地貌、潜在的材料资源等自然条件,借助自身具备的经济和科技能力,探寻最适宜的解决方案的自觉意识和智慧。对应到我国乡村目前的发展现状,在此过程中有三个方面需要特别重视:

其一,专业人员的角色。传统民居的发展和演化是一个循序渐进的过程,这源于需求条件变化的相对缓慢,使得传统乡村社会中的精英阶层和能工巧匠,有足够的时间和空间,利用具有高度延续性的科技和经验积累,不断探索寻找到每个时期相对适宜的平衡点。而近代以来,中国乡村社会发生的巨大变迁、建筑科技的大跨越发展,尤其行政力量对于乡村建设前所未有地深度介入,使得当前精英阶层和能工巧匠消失殆尽的乡村社会,已没有足够的时间和空间,依靠自身的能力,以最小的试错代价寻找到适宜当下的平衡点。当我们在批评政府主导下的各种建设乱象,或是抱怨村民拆掉老房子换成瓷砖贴面的千篇一律时,作为专业人员的我们,需要扪心自问:我们为他们提供了什么选项?他们能够选择和模仿的也只能是在城市里看到的一切。相比各种“家电下乡”、“建材下乡”,当前的中国乡村,更加迫切地需要“引智下乡”,迫切地需要各领域大量具有乡村情怀的专业人员,卷起裤腿,真正地深入农村,不是去扮演专业权威或造物主,而是去发挥过去乡村精英和能工巧匠的作用,与当地的村民一同研究和探索,如何利用本地的资源和条件,去解决当下面临的实际问题,以顺应日趋多元的客观需求。

其二、建筑技术的适宜性探索。前文所谈的广义的适宜性技术,是条件要素、需求要素和能力要素之间相互作用的媒介,也是作用的表现结果。而包括材料、结构、构造等组成在内的适宜性建筑技术,是其中的关键支撑。进而言之,适宜性建筑技术的延续与进化,是传统建筑文化传承与发展的基石。在有关传统建筑文化的传承研究方面,与艺术、文化、礼制等形而上层面的研究相比,目前在基于各地域资源条件的材料、结构、施工等建筑技术层面的研究仍十分匮乏。由于对适宜性目标的追求,需要涉及多种因素的综合分析和平衡,并需经过长期实践的检验和修正,此类研究的难度往往更大。但在多种可能的研究路线中,至少现在我们可以看到,基于地方资源的传统建筑技术的发掘、改良和现代化应用研究,是实现传统传承和生态可持续发展的,一条切实可行、行之有效的技术路线。