今天,图像就是我们的命运,图像遍地都是,它存在于我们社交媒介的每一处,它正在改变着我们。如果我们把图像看作一个机器,那么,托马斯·鲁夫的创作,某种程度上就是拆卸了这些机器,以他自己的方式展示这些零件及其运作方法。

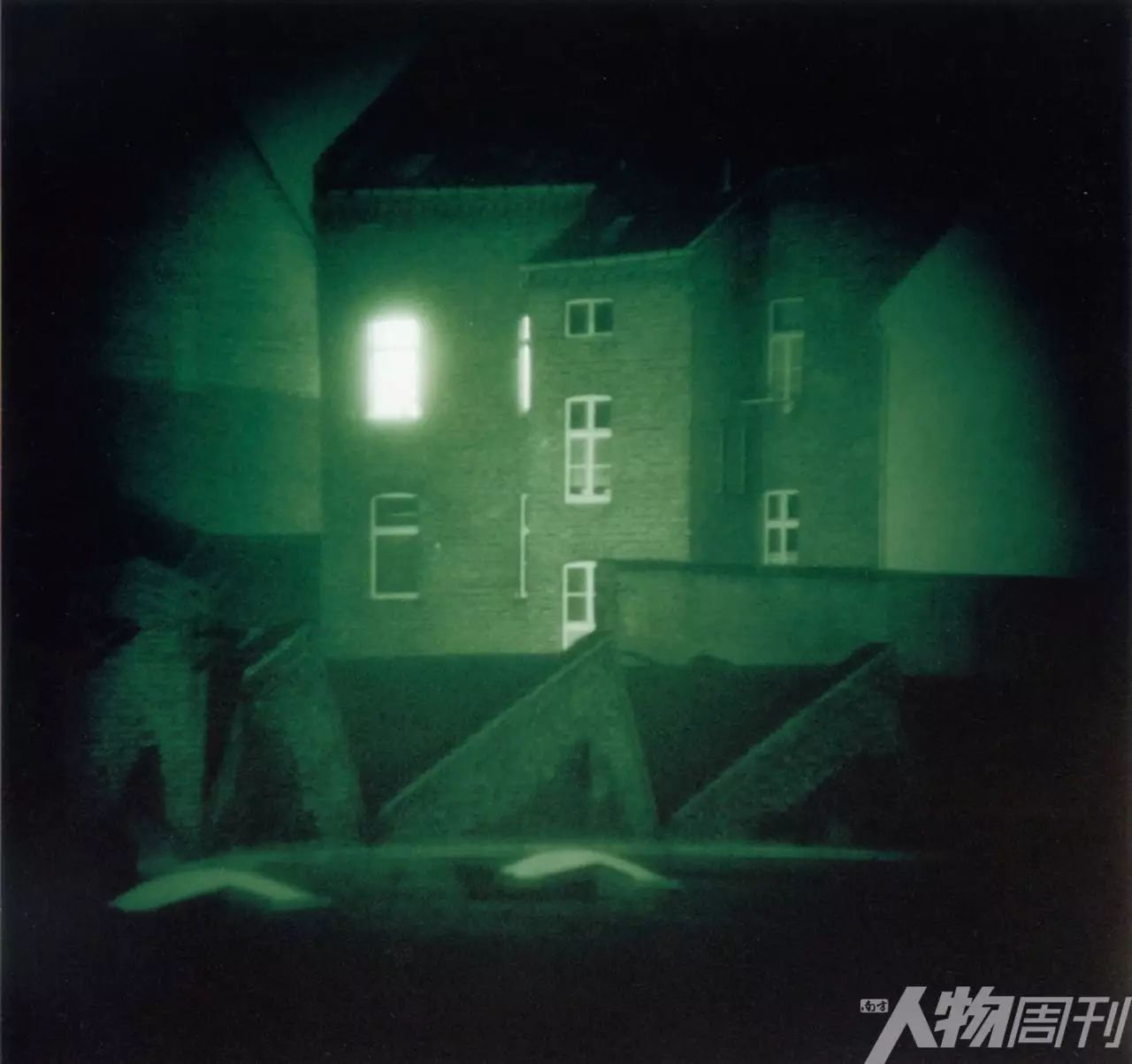

德国摄影艺术家托马斯·鲁夫坐在位于798创意广场的歌德学院会客区,脱下鞋子接受一家著名媒体的视频采访。之后不久,他和艺术评论家顾铮进行了一次题为“缺席的相机:当代摄影艺术中的图像认知”的对谈。对谈的空间是798艺术区里典型的包豪斯建筑,这里的气氛跟鲁夫有着太多因缘:他的作品《物影照片》就是受莫霍利·纳吉这位早期包豪斯的著名教师的物影照片启发而进行的物影照片再实验;他也曾经使用包豪斯第三任校长路德维希·密斯·凡·德罗设计的建筑作品现成照片,结合数字技术,加工创作出《L.M.V.D.R》系列作品;他于1988年创作的作品《房屋》系列第121号,就如同798歌德学院空间的翻版。

这一天是4月14日。当日凌晨,美国NASA宣布“土卫二几乎具备生命所需全部条件”。这对从小喜欢天文,且以科学摄影家自称的鲁夫来说,是个相当不错的消息。比如他的《星空》和《卡西尼》系列作品就是使用从NASA购买的照片进行再创作,他把这些黑白照片变成彩色,放大,制造了一个立体真实的土星现场照。而大尺寸“浸泡式的体验”(顾铮语),让观者如同身临其境。但这恰恰触碰了摄影真实性这个争议性话题。

《物影照片》

科学摄影家、图像制造者、摄影本质的不断质疑者、贝歇夫妇的著名弟子及其美学主张的离经叛道者……托马斯·鲁夫的身上带着太多的标签。“这对我不公平。”鲁夫在歌德学院的对话活动上说。他已经厌烦了别人总是问他下一个作品是什么,这下一个作品里,总是包含着由之前的作品塑造的标签。

1977年,托马斯·鲁夫凭借20张他拍摄的美丽风光的幻灯片,进入杜塞尔多夫艺术学院学习,师从著名的贝歇夫妇,那一年,他19岁。在他八岁的时候,他答应母亲,信奉天主教,除非母亲有一天不在了。这么多年,他信守承诺,直到前几年母亲去世,他才确认自己不再是一个天主教徒了。更多的时间,他用来阅读有关天文的知识,直到14岁拥有人生中的第一部望远镜,用来观察星星,“本可以成为一个天文学家,只可惜自己太懒。”

在杜塞尔多夫艺术学院的第一个作品,是拍摄中产家庭的《室内》,走的还是贝歇夫妇坚持拍工业建筑遗迹的类型学路子。只是不久,由于很多家庭要装修,他不得不中断这个主题的拍摄,开始拍摄周围朋友的肖像。鲁夫也试图开辟另一条路子,这条路不同于德国传统肖像里的路数,比如奥古斯特·桑德的肖像那样携带着人类学的信息,在鲁夫这些名为《肖像》的作品中,从人物表情上看不到更多的内容。“他可以是皮特,也可以是任何一个人。”鲁夫说。这组被称为“无表情”的作品后来成了鲁夫最著名的作品。尽管有批评家评价该作品为“深刻的平庸”,但在评论家顾铮看来,这组作品试图重新定义人。如果说,贝歇夫妇的美学主张是确定一个主题一直拍下去,那么鲁夫后来的创作,正好与这个主张分离。他甚至撇开相机,以图像现成品来进行各种探索和实验。

《星空》

托马斯·鲁夫是个有历史感的艺术家。这一点,国内的相关解读很少涉及,大部分介绍都立足于他对摄影语言的实验与自治,从而将他“打扮”为一个历史虚无主义者。比如他的《物影成像》以莫霍利·纳吉的作品图为物品,制造了一个虚拟的物影成像的现场。这种创作显示出鲁夫对于传统的有效激活。他的新作《媒体++》,是从日本和美国等通讯社上世纪60年代的图片里找到一些资料,这些图片资料的正面或背面都有编辑写下的评论文字。这些文字简单而粗暴,在鲁夫看来,是图片遭遇了一种极其恶劣的命运。所以他将这些图片、评论文字,甚至印戳,进行蒙太奇的拼接。他要展示的正是这种媒体内容生产者施加于图片的暴力。

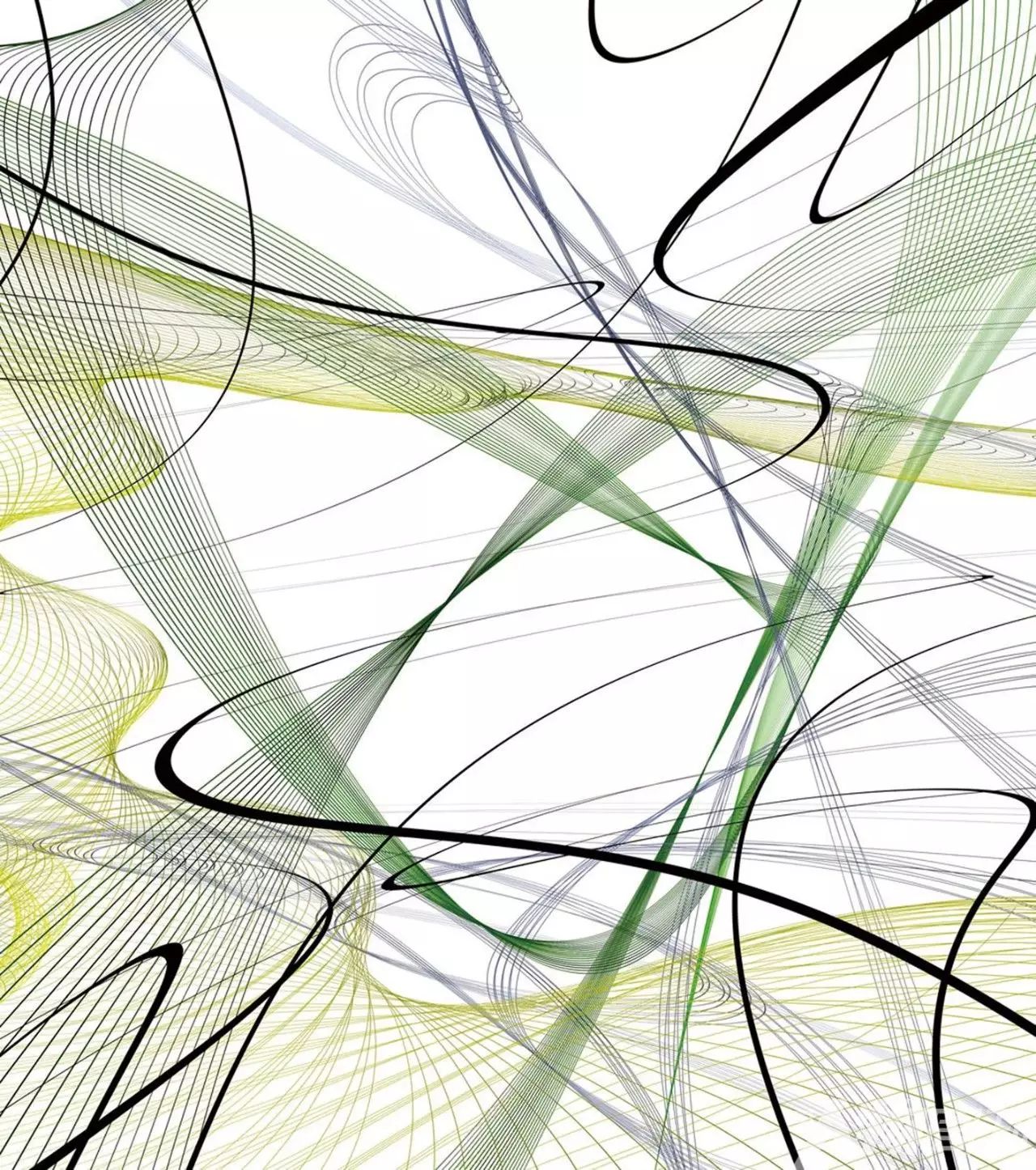

托马斯·鲁夫,几乎成了摄影语言实验的代名词。当然,这些实验都是基于已有图像或图像样式。比如他的《裸体》,是将网络上下载的色情照片进行模糊化处理,探讨看不见和“想看见”的欲望体验;他在《报纸照片》里,将作为新闻插图的图片从新闻中抽取出来,放大展出,剥离新闻赋予的意义,恢复图片作为图片本身的尊严;《Zycles》系列的3D数字曲线图,灵感来自19世纪电磁学书籍上的铜版画,鲁夫用电脑数字建模后再用2D的方式呈现,将彩色线条和漩涡喷墨打印在帆布上;《卡西尼》系列,是他将从NASA买来的黑白火星照片转为彩色,并进一步转变为3D照片。他改造和实验的基底,甚至包括日本动漫和各种档案照片。

《Zycles》

他创作立足的不仅仅是摄影,更在于宽泛的图像以及其中的各种问题。他将图像作为工具来探讨其中的哲学问题,或者图像背后人的操纵意志和人对图像意义的额外赋予,他激活传统的具有历史感的东西去进行新的创作。

他甚至试图为摄影在艺术史上争取一种地位。比如,托马斯·鲁夫、古斯基、托马斯·斯特鲁斯、坎迪达·霍夫等杜塞尔多夫学派的艺术家,开辟了摄影大尺寸展示的先河。在鲁夫看来,大尺寸使摄影从二级艺术变成一级艺术,具有了和绘画同等的地位。

而在中国,也有一些艺术家在作品实践上与鲁夫的思路对话。如张大力的《第二历史》,探讨的是图像里政治权力的运作机制;而武汉的艺术家组合李郁和刘波,以现实新闻为基础,以剧场排演的方式创作,亦在追问摄影这一媒介或摄影的语言到底是什么。

今天,图像就是我们的命运,图像遍地都是,它存在于我们社交媒介的每一处,它正在改变着我们。如果我们把图像看作一个机器,那么,托马斯·鲁夫的创作,某种程度上就是拆卸了这些机器,以他自己的方式展示这些零件及其运作方法。

托马斯·鲁夫的中国之行,对于中国观众来说,似乎是一次验证行为,验证对他的各种想象。有趣的是,他对任何一个问题的回答都是朴素的,甚至可以说是具体的形而下的。这就给评论家们出了道难题,那些被阐释得高高在上的作品,如何才能回到艺术家创作的初衷?

我不想突出谁更重要,

我希望给所有人使用一样的灯光

人物周刊:你是贝歇夫妇的学生,这一点我们都知道。但后来,你是贝歇夫妇的所有学生里,美学主张和观点跟你的老师离得最远的一个。你进入杜塞尔多夫学院后,最初是因为什么从关心现实问题转向专门关心摄影语言本身?

托马斯·鲁夫:

实际上我也不知道为什么,可能有一个原因,我那时候19岁,并不认识很多人,我并不认识所有的学生,我不知道要去拍摄什么。我想我就是拍一拍我的朋友们,所以我的摄像机就拍我的同学和朋友。

《夜》

人物周刊:比如说,你很快就从中产阶级家庭转到肖像的拍摄上。

托马斯·鲁夫

:

我必须承认在那个时候拍过中产阶级家庭的主题,我终结了这个主题,因为一开始室内的拍摄就遇到了许多问题。比如,很多室内要进行装修,我们没有办法拍摄室内主题了。当时,我还认识一些朋友,他们成立一个朋克乐队,我有照相机,可以去拍一些照片。他们说托马斯·鲁夫你要给我当导演,我就说好吧,谢谢你们,我很愿意给你们拍一拍照片,而且我也能够给他们拍一些肖像照。

当时,在杜塞尔多夫学院有一个研讨会,是由本雅明·布赫洛主持的,他曾经探讨过关于柏拉图 “洞穴”理论的概念,以及一些极简主义的艺术概念。所以当我能够去拍一些肖像照的时候,我希望尽量进行一种极简主义甚至观念主义的处理。我希望避免所有传统的对待肖像的态度和行为,我希望能够重返这种极简的肖像,我也希望剪除所有那些让我们分散注意力的东西。

传统的肖像,意味着过去的很多摄影师,他们希望能通过光和影去解读一个人物的性格,我并不想这么做。我认为那个时候我们生活在一个西方工业化的时代,比如说我们都采用工业灯光照明的停车场,停车场的灯光是很均匀的。所以,我想用这样的方式去处理我的模特,我希望以完全相同的方式去拍摄人,我不想突出谁更重要,我希望给所有人使用一样的灯光。因为他们都是我的朋友,没有谁更重要或者更不重要。

人物周刊:没有一个作品不带有操纵行为或者痕迹。其实在你的作品中,你竭力剔除一些阐释中所引申的意义,力争回到作品本身来思考。但问题是,你现在的作品恰恰需要大量的描述和阐释,我们才能走得更近,你本人怎么看待这种悖论?

托马斯·鲁夫

:

我觉得这个很有意思,你刚才说得很对。当我做肖像的时候,有很多人很不高兴,说只能看到肖像的脸。同时我在作品的说明上,只写了“肖像,1986”,没有任何附加的标题,观众不知道这个肖像里的人是谁,年龄是多少,不知道是干什么的,职业是什么。

通常情况下,很多摄影师是需要提供这些背景信息给观众的,因为这不是一幅肖像,是三到四幅肖像,它是匿名的,每一个人的脸和其他人都不一样,而且观众能感觉到。比如从肖像里面看到的人是你,但是对于我来说,他是皮特,或者是任何一个人都可以。

我1981年开始做这些肖像的时候,我那一代的很多人在读奥威尔的小说《1984》,当时我们都很好奇,有些人把这个小说当科幻小说看,说1984年是什么样的,会不会城市里面到处都有摄像师,会不会有人监视我们等等。

当时我22岁,我们也听朋克,大家都希望自己看起来很帅很酷的样子,所以我的肖像当时是很酷的感觉。同时我想创作我们这个时代的形象,他在看到摄像机的时候是没有表情的,是冷漠的,你不知道肖像里面的人想什么,我没法捕捉。

人物周刊:这里面有一个关键词——冷酷。我很好奇,这些表情看上去冷酷,或者说这些作品似乎显得理性、冰冷,那么,情感对你来说意味着什么?

托马斯·鲁夫

:

我觉得相机只能够反映它面前的东西,相机本身就是一个无感情的东西,所以你怎么用相机记录感情呢?怎么得到这种感情呢?

《H.T.B.02》

人物周刊:但所有拍摄的指令都不是由相机发出的,是由人发出的。

托马斯·鲁夫

:

对,摄影师站在这个肖像后面,你看这个肖像的时候,你会觉得这个肖像也看着你,但实际上他没有看着你,在那一刻,他们是看着相机的。

所以我觉得这是一种悖论,可能没有办法来解决这种悖论。

所有人都希望汽车能够

开得更快,更快,更快

人物周刊:你后来的创作中,使用了数字计算、3D建模、截屏等一系列手段,这些都是数字时代的典型特征,数字化是你深入讨论摄影的一个出发点吗?

托马斯·鲁夫

:

实际上数字化摄影到来的时候——我觉得可能在中期——我并不关心我们用胶片技术还是数字化的技术拍照片,我觉得差不多嘛。用数码技术拍照片,只是一种新的滤镜,使用新的设备拍照,我觉得没有什么大不了的。

但是我认真地思考数字化摄影,是在互联网时代到来的时候,所有图片都可以在因特网上找到,所以不是数字化改变了摄影,而是数字化图片在互联网上的分发和传播改变了摄影。

我使用了很多不同的技术拍照片,这只是当代的实践。我也是当代的艺术家,我当然会使用当代的一些技术,为什么不使用呢,为什么一直使用老派的技术呢,像过去的暗房技术洗胶片。我觉得可以用任何方式,可以是胶片摄影,也可以是数字化摄影,我认为我感兴趣的是图像,我感兴趣的是真实。

人物周刊:对你作品的阐释,大量的评论还是把你作为一个媒介的探索者。在我看来你的作品可能含有社会批判的成分,比如我们在看《裸体》的时候,里面有关于欲望的探讨;看《另一种肖像》的时候,有对图像与权力的讨论。

托马斯·鲁夫

:

也许在一开始的时候,我并没有这么去思考这些作品。实际上我的工作方式是这样的,就是来自我的日常生活,吃早饭,上班,看电视,读杂志,读报纸。有时候我看到一些东西,很感兴趣,或者让我很焦虑,让我不安,我不能把这些东西排除出去,我不得不连续地思考,所以我觉得我必须要创作。