点击关注

电影派

从此过上没羞没臊的观影生活

春节档一家独大后,3月份一直都是

好莱坞霸屏

的天下。

在挨过大片轰炸过后,我们终于等来了国产电影井喷的季节。

打头阵的,就是

备受期待的国产独立影片

——

《八月》

《八月》可谓去年

华语独立电影的一匹幸运黑马

。

先是在

FIRS

T

青年电影展崭露头角,获得

四项提名

。

而后又在

金马奖

上

爆冷

摘得

最佳剧情片

。

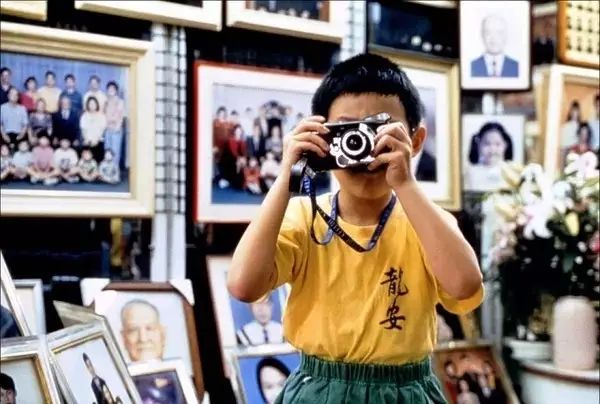

年仅十岁的小演员孔维一获得

最佳新演员奖

。

一部

处女作能有如此佳绩,这一大步跨的,稳。

金马奖的含金量向来有目共睹,不容质疑。

《八月》自在FIRST展映以来,

各方好评无数

。

不知什么时候,国内院线已经形成一条规则,大家都默契遵守着——

华语独立+惨淡的排片=好电影

但派爷还是改不了

瞎说大实话

的毛病。

别人说别人的,但派爷不想骗你们。

讲实话,《八月》并不好看。

先说故事。

这是一部

怀旧

影片。

故事回溯到

九十年代初

的西部小城。

讲述了一个叫

晓雷的男孩,在小升初考试后的暑期生活。

片名八月,是盛夏的尾巴,炎热炽烈又有消散的趋势。

这也是主人公晓雷的心境,本该无忧无虑的暑假,却又有模糊的

孤独感

。

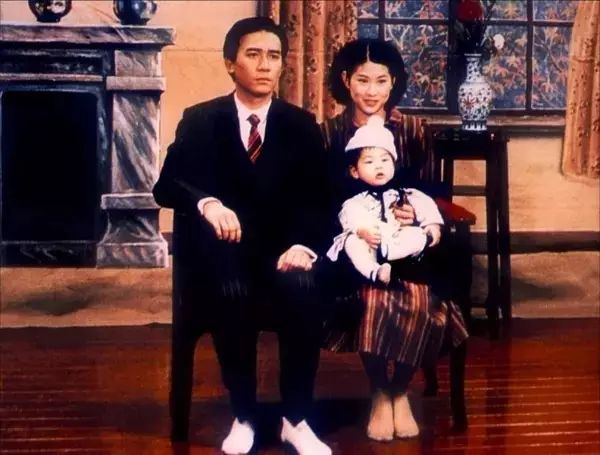

影片对于90年代的还原很

细致

。

单听声音就仿佛回到那个年代的盛夏——

小贩叫卖声、电闪雷鸣声、电风扇转动的声音……

但电影整体是很

克制

的。

镜头下,是平淡的家庭琐事。

镜头多为固定镜头与长镜头,运镜缓稳。

克制得几乎像是纪录片的拍摄手法。

而影片采用的

黑白画面

,无疑更是加重了这种沉重感。

黑白画面,是最近新兴的国产艺术片喜爱的表现形式。

以观众的角度来看,很难理解为何要抹杀一个盛夏该有的色彩。

但按照导演张大磊自己的话讲,

彩色会很具像,会引导观众根据自己的回忆对号入座。

而黑白影像会将

纯粹的时间感

单拎出来。

虽然没有什么影响,但这也是一种创作想法吧。

不过,《八月》暴露的另外一些问题,是派爷不能妥协的。

影片全程以

小孩子

为第一视角呈现。

从孩子的眼里,看时代体制变迁,看家庭琐事,看大人的世界与生活。

以孩子做旁观者,很多佳作都有尝试。

比如王小帅的

《我11》

;

杨德昌的

《一 一》、《牯岭街少年杀人事件》

。

角度很好,但问题是,《八月》中的晓雷,是个全然置身事外的旁观者,并没有参与到影片中。

片子没有他的视角,也可以完整讲述。

造成这种突兀的原因是,导演张大磊选择了男孩作为视角,却并

没有将情绪放到他身上

。

《一 一》中的洋洋,是导演杨德昌的话语载体,是自己想法的投射。

但张大磊却说——

晓雷只是作为一个我熟悉的人,由他带领着我和观众去观察、接触他身边的人,但他不能代表我。我自己对影片的投射和寄托是在父亲身上。

创新当然好,不过事实证明,

讲述

视角和自身投射的对象有偏差

,那么整部电影,也就

跑偏了

。

其实《八月》表面看起来,颇有继承

侯孝贤、杨德昌

的感觉。

正如导演自己说的——

台湾我没来过,但是一点都不陌生,

台湾新浪潮

电影是我的启蒙老师。

台湾新浪潮的表里,是台湾电影偏爱的,深得台湾人的喜爱。

这也是该片能摘得金马奖的部分原因之一。

《八月》的叙事结构很涣散。

基本都是

碎片化的怀旧符号堆砌

。

派爷是很喜欢这种散乱的结构的,随性、不羁。

但这种涣散的结构,背后一定得有浓烈的

情绪渲染

作支撑。

要

形散而神不散

。

不然,那些所谓凌乱、先锋的艺术片,靠何抓人?

谁会真的喜欢

一盘无趣的散沙?

很可惜,《八月》就是一盘无趣的散沙。

没有叙事性,又没有情绪。

加上演员们十分青涩的表演和台词,更加剧了这种

不喜不悲的疏离感。

疏离感本身也没有问题。

《牯岭街》

中,

张震、片中人物也没有过多喜怒哀乐;

《悲情城市》

中,梁朝伟、辛淑芬的情绪也是克制的。

但他们给人的

情感冲击

却是剧烈的。

这就是

剧本张力

。

好的剧本,要和观众交流。

神剧本,是在疏离之中,和观众建立起无形的交流。

交流是否成功,就在于

观众对于片中人物的情感深浅

。

可惜,《八月》中的人物,没有让派爷

动心

的,也没有

扎心

的。

导演只提供了视角,只还原碎片。

却毫无情感。

很多影评人说,这是导演故意抑制自身情绪,更客观地还原。

但派爷想说,导演,我们知道你内心有很多情感。

可电影艺术,拍不出来的,都不能算作影片的一部分

。

派爷并不是要拿大导欺负新导,这只是一个单纯借鉴的标准。

这不是必须遵守的。