3.15刚过去不久,互联网厂商“大数据杀熟”的问题却日益引起消费者关注。

所谓“大数据杀熟”,是指互联网厂商利用自己所拥有的用户数据,对老用户实行价格歧视的行为。同一件商品或者同一项服务,互联网厂商显示给老用户的价格要高于新用户。

在线酒店预定、在线打车等公司利用大数据“杀熟”。近日,有网友反映,很多互联网平台存在“杀熟”现象。微博@廖师傅廖师傅发文章说,因为经常要出差,并且他会习惯性地每次都用同一个软件订同一间酒店相同的房型,价格一直稳定在380-400之间。但最近一次入住时他无意间向前台询问“房间的价格是多少”,得到的回答竟是“房间都是300块”。也就是说,作为该平台的老用户,反而得到了高于市场价的价格?随后,廖师傅的朋友用自己的手机在该平台上查了一下,价格果然是300。

此事曝光后更有其他网友反映,不只是OTC平台,在线打车软件、在线购买电影票软件均存在此类问题,并纷纷晒出了“实锤”截图。老用户及会员下单反而更贵,为何这些公司笃定“即使涨价用户也会使用”?

什么是价格歧视?

有专家指出,互联网厂商的“大数据杀熟”行为近似于“一级价格歧视”。

价格歧视,是指厂商在同一时期对同一产品索取不同价格的行为,而“一级价格歧视”则是所有价格歧视行为中程度最高的一种,又称“完全价格歧视”,即销售者为每一位顾客及其所购买的每一单位商品制定不同的价格,因而获得每个消费者的全部消费剩余。

除了一级价格歧视,还有二级和三级价格歧视。这两级价格歧视在生活中较为常见,二级价格歧视多指数量歧视,即购买越多,价格越优惠,典型的代表有团购与“第二X半价”;三级价格歧视是指针对不同的市场制定不同的价格,比如微软和苹果的学生优惠。

一般认为,一级价格歧视是不可能实现的,因为收集用户数据所需要付出的代价太过高昂。然而随着大数据技术的发展,互联网厂商“大数据杀熟”的行为却实现了趋近于“一级价格歧视”的效果。

“大数据杀熟”错在哪?

根据国家发改委《禁止价格欺诈行为的规定》第三条,价格欺诈行为是指经营者利用虚假的或者使人误解的标价形式或者价格手段,欺骗、诱导消费者或者其他经营者与其进行交易的行为。 按照这一定义,“大数据杀熟”显然违反了《规定》,是一种典型的价格欺诈。

“廖先生廖先生”表示,利用大数据与“千人千面”的推荐技术,用户让渡部分隐私,企业帮助大家做出“最优决策”,这本是好事,但相关企业利用大数据进行价格歧视的行为,却与帮助用户做出“最优决策”的初衷背道而驰。

光明网评论员文章也指出,与其称这种现象为“杀熟”,不若说是“杀对价格不敏感的人”。商家的溢价行为本身并没有问题,问题在于这种溢价是否透明。如果老客户普遍要支付高于“正常价格”的金额,甚至越是老客户价格越贵,这显然背离了一种朴素的诚信原则,也是对老客户信赖的一种直接辜负。

对于消费者而言,“大数据杀熟”增加了决策成本,让他们为了货比三家而疲于应付;对于商家而言,“大数据杀熟”的行为一旦被消费者发现,往往会对企业的商誉造成严重打击,消费者“货比三家”的行为也给竞争对手提供了可乘之机。

住宿、出行和票务

为何成为“大数据杀熟”重灾区

在网友的反馈中,住宿、出行与票务等领域是“大数据杀熟”的重灾区。这些市场往往具有以下三个特点:

1、定价不够透明,

除了通过相关平台查询或者到店咨询,用户难以获得公允准确的价格信息。

2、价格变动频率较大,

门票、机票、旅馆房间常有季节性的价格波动,甚至同一天的不同时段,价格也有所不同。

3、市场格局相对固定,

一超多强或均势多强格局已经形成。

本质上,价格歧视是垄断与竞争不充分的体现,一超多强或均势多强的市场格局是造成这一现象的根本因素。

在OTA领域,与同程合并之后,携程系已经占据市场的过半份额;在共享出行领域,经历两次合并的滴滴占有87%以上的专车市场份额,99%以上网约出租车市场份额;而在在线票务领域,淘票票、猫眼电影和微影时代三家市场份额相差仿佛,共同占据了超过六成市场。

滴滴出行创始人 程维

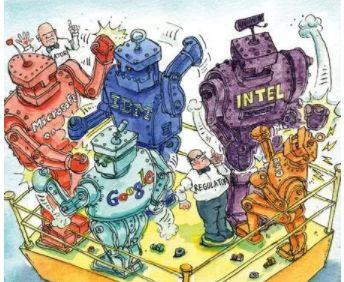

如何避免相关企业滥用自己的市场支配地位,损害消费者的利益,是值得政府监管部门考虑的问题。

“千人千面”推荐系统的危险性

利用大数据对用户进行精准营销,已经成为现代广告业发展的大势所趋。2016年,美国90%的数字广告收入都来自谷歌和Facebook两家公司。去年七月履新腾讯广告主席的刘胜义也曾对媒体表示,以Big Idea(大想法)为核心的传统营销时代,即将被Big Data(大数据)为基因的现代营销时代所取代。

然而,此次“大数据杀熟”事件无疑揭露了“Big Data”的黑暗一面。

事实上,基于大数据的“千人千面”推荐系统的危险远不止于此。3月17日,有外媒报道称,特朗普的竞选团队在2016年的竞选活动中,利用Facebook用户泄露的隐私数据,搭建起一个剖析美国选民的数据模型,并且能够针对性地推送千人千面的个性化政治广告。

美国总统特朗普

利用大数据技术,影响用户的重大决策,这显然超出了合理使用隐私数据的界限。

对于互联网厂商的数据收集行为,普通用户几乎无法防范。“除非你有N个帐号+经常刷机,否则只能认栽。”

保护用户的隐私,规范厂商对用户数据的使用,已经成为一个刻不容缓的问题。