许多网友都感叹,看了《中国诗词大会》,才知道原来诗词那么有趣。可是,为什么我们没有发现诗歌的美好?眼下的诗词教育存在什么问题?

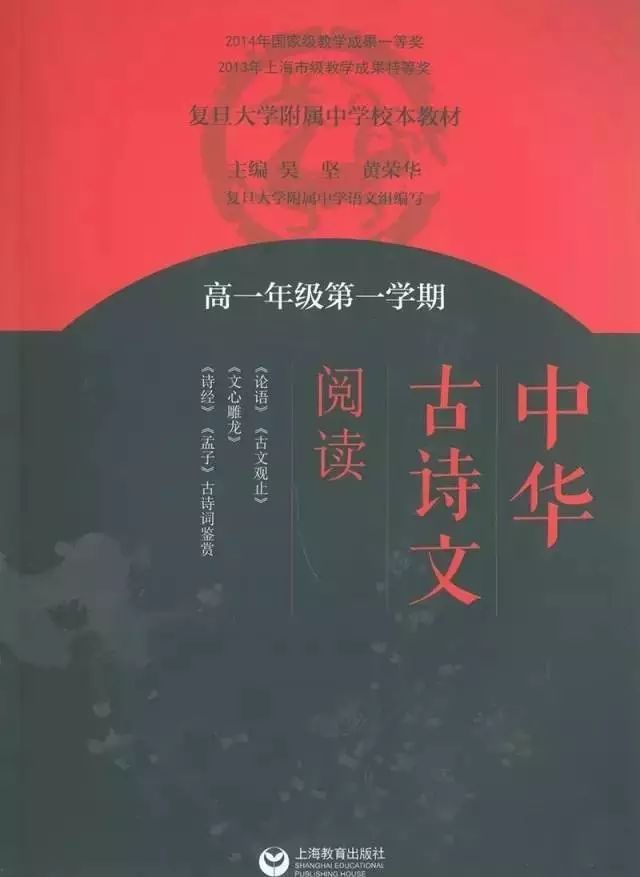

一名同学称,武亦姝在该节目中背诵的带“月”字诗句,大多出自该校校本教材《中华古诗文阅读》。

面对赞誉,这套校本教材的主编之一、复旦附中语文教研组长黄荣华却表达了对当下古诗文教育的担忧。

他表示,武亦姝只是个例,更多的与她个人爱好和积累有关。她的走红,反衬出古诗文教育还有很大的上升空间。

《中华古诗文阅读》第一册就选了《诗经·七月》。“七月在野,八月在宇,九月在户,十月蟋蟀入我床下”这一在电视节目中为武亦姝赢得最多赞叹的诗句,正出自这首诗。

这套校本教材一共六册,在复旦附中和语文课本同为必修,融入日常教学,其教学内容大大超出考纲要求。

黄荣华说,一个学生两年里找了他五六次,问为什么要背那么多古诗文,可不可以不背。也有家长质疑:为什么高考只占6分的古诗文默写,在复旦附中平常的测试中要占到二三十分,要学生花那么多时间的时间去背?

在接受采访时,他再三表达了对当下古诗文教育情况的担忧,很多中小学语文老师正在做的是“考什么就教什么”,“用最小的投入,获得最高的产出、最高的分数”,让语文教学落入“工具理性”的陷阱。

反映出来的一个结果是,学生往往直接记下结论,“再放到某个地方去得分。”黄荣华拿杜甫“沉郁顿挫”的诗风举例说,“如果失去了去追究为什么是沉郁顿挫,不去追问为什么是杜甫这样一个诗人,成为唐代站在诗歌顶峰上面的人,他对中国文化前代有什么接受史,对后代有怎样的影响史,我在他身上获得了什么?其实这个就不是基础教育,就是技术教育。”

黄荣华老师指出,其实,每个人都是丰富的个体,尤其是这些伟大的诗人,他们的性格、经历、触角必定是立体而多面,却因为应试而被标签化。

诗词的世界如此灿若星辰,单一的眼光根本不是学习诗词的方法,又怎么把诗词的最精妙的内核学到呢?

黄荣华老师为家长们送上了两条引导孩子爱上诗词的金律——

诗词不是一次就能读懂的,不断阅读的过程,会产生新的阅读体验。让孩子反复阅读诗词,读出一些意味,而不是机械地背诵。

这种意味包含诗词原本的意义,也包含阅读过程中你自己理解品味到的意味。比如苏轼的“但愿人长久,千里共婵娟”,他在诗中抒发思念兄弟苏辙的手足情,而今天,我们用这句诗的时候,更多的是表达思念心意相通、值得共同承担的人。

诗歌的学习,需得通过阅读进入诗歌,追问本身。因此要常读常新,只要孩子没有厌烦,就鼓励他反复读下去。

它的这种语言的表达方式、文化逻辑,为什么是这样而不是那样?

诗的文化逻辑是一种非常独特的存在方式,中国人的思维方式是用象征来把握世界。

我们的汉字就是象形文字,我们的诗歌就是用赋比兴来描述事物、传递思想、抒发情感……

黄荣华老师表示,这些文化逻辑和背景,如果能够得到很好的还原,能有助于学生学习和理解诗词,以及诗词背后古人的心境。

我们毕竟是现代人,有现代人的生活逻辑,这两个逻辑之间的对接,如果找不到解读古诗的钥匙,就不得其门而入。

比如《蒹葭》的核心是讲上下求索而不得。如果学生在学习的时候,心里没有一种对诗词的渴求,没有上下求索的情愫,他就难以找到对接点,就很难真正体验到“溯洄从之,道阻且长”、“溯洄从之,道阻且跻”那种反复争取,却又总得不到的忧伤之美。

但是,如果我们的成年人,能够在教孩子的时候,还原古人的文化逻辑,就有助于孩子们进入诗词的世界。《中国诗词大会》第二季中弋锒就曾说,

以前只是教儿子背诗,比赛之后才明白,不仅要让孩子背诵,更要把古人作诗的背景故事讲给孩子听。这其实就是一种文化和审美体验的还原尝试。