一千万,到底是什么概念?我甚至想不清楚它到底能买什么东西。

我只知道,假如我当年留在日本继续研究文学,不够“圆滑”的我,即便干一辈子大概也赚不到一千万,而这个突然增加的财富数字,让我重新回到深圳、重新认识自己与深圳……

深圳地铁内的人群,图自Unsplash

“在我人生的头二十七年里,只要是与人打交道的事情,我没有成功过一次。”

这是如今二十八岁的我对自己先前人生的一句总结。

在很长一段时间里,我一直受一件事困扰:我在大部分场合无法主动与人说话,包括和自己的父母。

我上一次能自如地与人主动说话的经历,需要追溯到幼儿园时期。

在深圳出生的我,三岁时被送回母亲老家上了三个月的幼儿园。我依稀记得,在老家读幼儿园的时候,我很喜欢主动和其他小朋友玩,并且觉得那段时间非常快乐。

在母亲老家的三个月里,我忘记了普通话,变成了一个只会说四川话的小朋友。而当时的深圳,第一语言是普通话,第二语言是粤语,只会说四川话的我,自然显得格格不入。

从三岁回深圳起,我就对与人说话抱有一种强烈的恐惧。对我来说,与人交流的快乐,永久地消失了。

曾经,我的父母认为我之所以不敢和人主动说话,是因为我天性胆小,内向,只要随着年龄的增长,与人接触多了,自然就会变得开朗大方起来。

然而,他们的希望落空了。随着年龄的增长和朋友圈的拓展,我不仅没有变得越来越开朗,主动开口说话时的恐惧反而变得愈发强烈。

当然,我的父母之所以没有重视我的“症状”,是因为我的语言能力是完全没有问题的。

从小到大,我与人被动交流时毫无障碍。在外人眼里,或许我就是一个正常的孩子。在学校,我成绩优异,做事刻苦认真,运动天赋也很抢眼,如果说起自己感兴趣的电脑游戏,还能和同学谈笑风生。

但是,我却无法主动和人开口说话。万不得已的时候,我会制造一些响动引起别人注意,让别人主动开口。

这样的“症状”,持续困扰着我。

我知道自己是不正常的孩子,却不知道自己哪里不正常。

当我去一家商店买东西的时候,我异常害怕收银员,只想丢下钱快点走;见到长辈如学校里的老师,我会感到格外紧张,连问个好身体都会僵硬;就算受到异性的追求,我也表现得十分被动,完全不敢主动表达自己的想法……

由于不能主动和人开口说话。一直以来,我都生活在巨大的痛苦之中。有时,在我孤身一人的时候,我会向自己发问:我到底是怎么了?

长久的痛苦,让我产生了一个看似荒诞却非常合理的想法:结束自己的生命。

大学的时候,我多次想要自杀。但是在执行的前一刻,我又停了下来。因为,一个虚幻的声音会告诉我:你自杀的行为是不合逻辑的。

二十多年来,所谓的“逻辑”,一直主导着我的人生。大概是与人交流的缺失,使得我只能形而上地看待现实。

形而上地活着,其实也并没有多大问题,然而,只要落实到与人交流的问题上,我的形而上思维就崩溃了。

绝望,又不知自己为何绝望——我当时的人生状况,多么像克尔凯郭尔在《非此即彼》中的“诗意”表达啊。

那时的我,即便绝望,却无法将自己从绝望中救出。整个大学期间,陪伴的我不是专业课程,不是社团活动,也不是异性的伴侣。

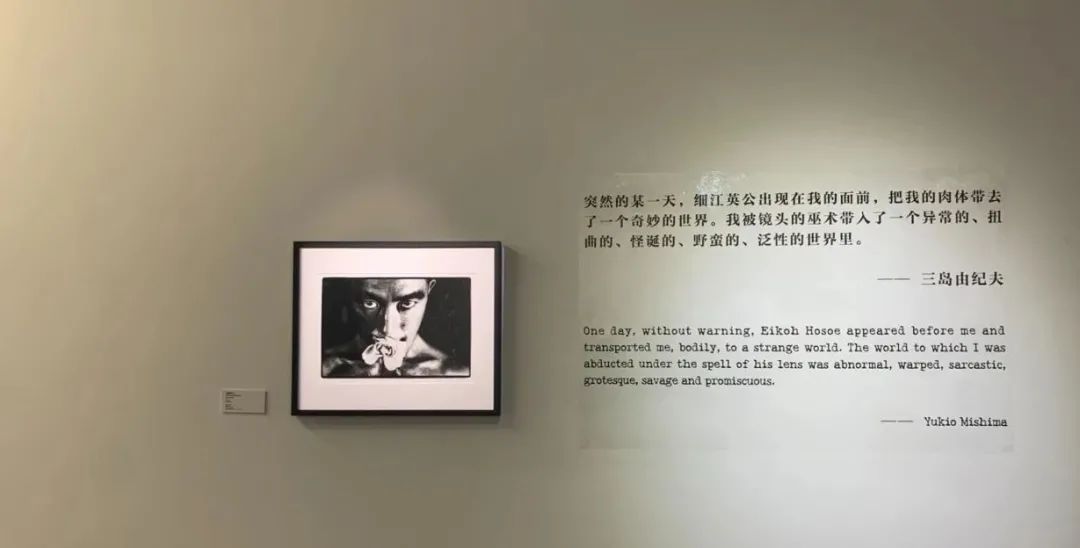

唯一能够陪伴我的,是日本作家三岛由纪夫的文学作品。

在他的文学中,我看到的是一种符合自己心境的矛盾的美学,在这种美学之中,又包含着一种强烈的克服自我的意志。

对我来说,这大概就是三岛由纪夫文学的魅力吧。

抱着对三岛由纪夫文学的憧憬,我后来去了日本读研究生,研究起了日本文学。

抱着对三岛由纪夫文学的憧憬,我后来去了日本读研究生,研究起了日本文学。

可是,在日本的生活,对我来说依然是绝望的。我搞不明白,为什么自己已经二十多岁,却依然无法主动和导师以及同学说话。另外,我也不理解,为什么导师会偏爱那些在文学上毫无洞见的“热情”学生,却对我这样对文学认真执着的人无比冷漠。

当然,日本的生活,让我对“人”的复杂性产生了认识,对所谓的生活、事业、爱情也有了更深刻的理解。

另一方面,原本对我来说充满梦幻色彩的国度日本,早已让我感到无趣,甚至日本人的一些特性也让我感到厌恶。

“还是回深圳发展吧。”我对自己说道……在日本生活三年后,我重返深圳。

意外的是,重新回到深圳,这里的一切对我来说变得非常新鲜,仿佛自己已经离开了三十年之久。

首先,仅仅过去三年,我发现,自家的房产升值了超过一千万。瞬间,我感到自己家庭已经“财务自由”了。

可我不是一个典型的“深圳人”,当周围的“深二代”同龄人在忙着“搞钱”的时候,我似乎对赚钱毫无兴趣,完全没有作为深圳人的热血气质。

其次,深圳这座城市在年轻人的心目中地位大大提升,曾经自己上大学的时候,学生毕业了都想去广州而不不是深圳,然而,现在两座城市的地位逆转了过来。

另外,作为文学从业者,我发现自己曾经实习过的知名报社已经接近倒闭,而新媒体行业则方兴未艾,看来前途一片光明。

从日本回深圳后,我给一家纯文学杂志投稿,那家杂志提供的稿费可说相对优厚,于是,我闭门不出,在家撰稿,发挥“文学研究者”的余热。

然而,没过多久,某天,杂志主编突然告诉我:杂志已经倒闭了。我随即陷入“失业”的状态,“靠文学活着”这一心理寄托也终归丧失了。

我最先想到的是继续钻研偶像三岛由纪夫,并开始阅读起影响过他的海德格尔的存在主义相关作品。

之后,我逐渐发现,从前我之所以无法主动开口与人主动交谈,是因为我太过焦虑——我的症状是从三岁起就出现的,绝对不可能是普通的社恐那么简单。

有一天,在网络搜索的时候,我搜到了瑞典环保少女格雷塔·通贝里。

资料显示,她同时患有阿斯伯格综合征,强迫症,选择性缄默症……

选择性缄默症(Selective Mutism),世界卫生组织疾病分类将之定义为具有正常或接近正常言语或语言能力的儿童,在某些特定场合明显由于情绪因素导致言语能力丧失。

选择性缄默症完全符合我的症状,这才是我绝望的真正根源。对自我问题的发现,就这么突然,这么偶然,让我有些不可思议。

我终于明白,长久以来,自己不能主动与人说话,不是因为胆小,内向,而是因为在自己拥有清晰的自我意识之前,就患上了名为“选择性缄默症”的疾病。

我了解到,

选择性缄默症,是一个在移民城市出现几率更高的幼儿疾病

。据说,在深港跨境学童群体中,

就更容易看到选择性缄默症的患儿。

我曾遇到过不止一个深圳家长对人诉说自己孩子的“症状”——他们的孩子已经过了青春期,症状与我当年一模一样。据那些家长所说,他们的孩子一直受抑郁和焦虑的情绪所困扰,却说不出抑郁和焦虑的原因。

回想起那些家长绝望的眼神,我意识到受选择性缄默症困扰的人口数量也许远远超出我的想象。

这群沉默的人中,有的人可能已经自杀了,有的人可能“绝望却不知为何绝望”,而我至少发现了自己绝望的理由到底是什么。

我忍不住苦笑:深圳是一座由“热血”“不安分”的人组成的城市。可是这样的一座城市,又造就了像我一样的“非典型”深圳人。