【北洋夜行记】是魔宙的半虚构写作故事

由老金讲述民国「夜行者」的都市传说

大多基于真实历史而进行虚构的日记式写作

从而达到娱乐和长见识的目的

昨天,有朋友跟我说起大学女生被“非法捐卵”的事,很震惊。

不是震惊地下黑市的猖獗,是震惊大学女生的无知,对自己的身体了解太少。因为不了解,才会放开胆子,有了胆子,当然会被利诱。

这种不了解,可能是因为不必要的羞涩。中国孩子打小就不了解自己的身体,当然谈不上懂得合理保护。

盲目观念带来的危险,古今无不同,是会让人送命的。

1924年,我太爷爷金木调查过北京西单附近的一起自杀案,从中牵扯出一个极其可怕的产业。

《北洋夜行记》是我太爷爷金木留下的笔记,记录了1911年到1928年期间他做夜行者时调查的故事。我在金家老宅,将这些故事整理成白话,讲给大家听。

事件名称:

事发时间:1924年4月15日

事发地点:西单牌楼皮裤胡同

记录时间:1924年5月中旬

上个月,皮裤胡同有个女学生在出租房里自杀了。

这不是我第一次遇见女孩自杀的案子,却比以往遇见的都可怕。给报社写下这篇稿子时,还总感到一阵阵心悸。

调查那几天,我的助手小宝不在北京。后来他问我细节,我总是讲一半就卡住了,有些话说不出口。

我说,就你这直性子,要当时在场,可能会打死那人。

最近几年,报上常在讨论女性解放和自由恋爱,有些杂志还专门刊登文章,教女孩怎么和男性交往。

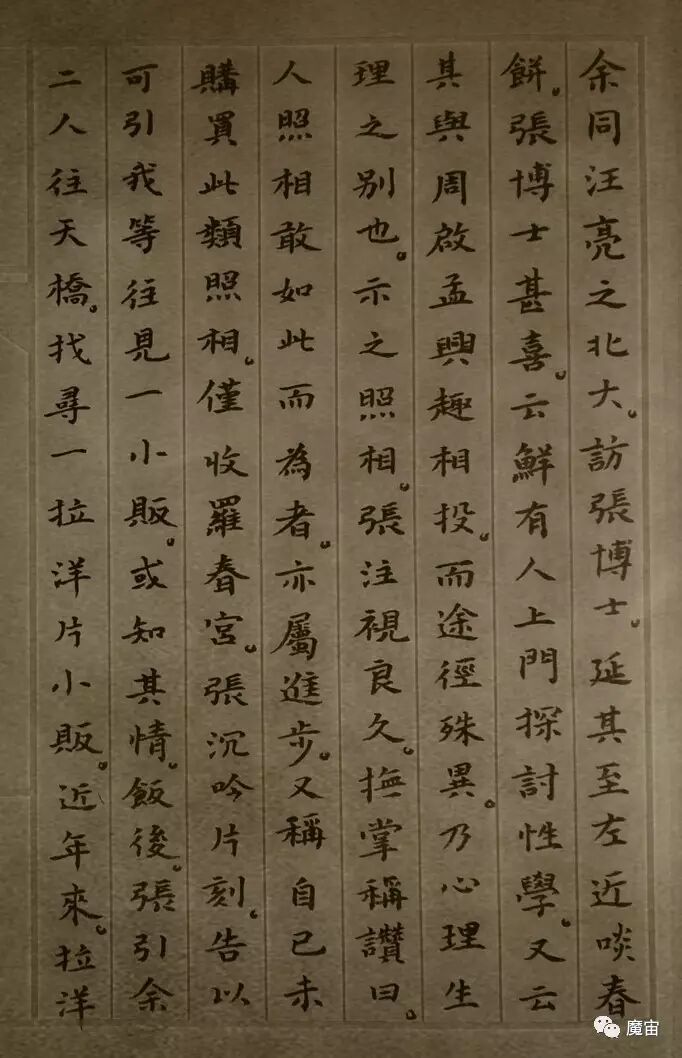

五四运动后的几年,一批知识分子在《晨报》副刊发起女性解放的讨论,呼吁女性脱离传统家庭,接受教育、参政和工作,并倡导男女社交公开和自由恋爱。图为1921年《妇女杂志》指导男女交往的文章。金木曾在笔记中记过一件事:1918年,他去一所女校办事,那所学校女学生需要回避外人,跟外面通信,都要过审查,教室宿舍朝外的门窗都给堵上了。

这本是好事,却惹出不少麻烦。

两年前(1921年),我帮《白日新闻》调查过一起女孩自杀案,是个十九岁的女孩。就因为有人写了封匿名信,说她婚前私下和男的来往,被家人痛骂一顿,当晚就上吊死了。

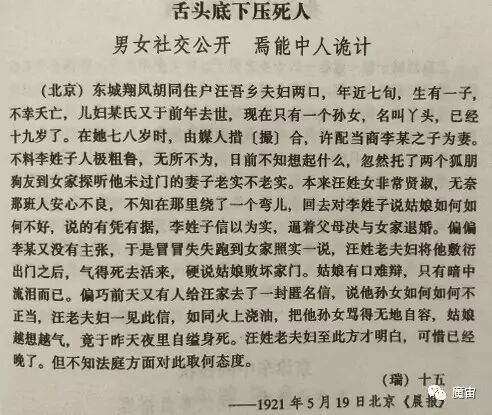

1921年5月,北京东城翔凤胡同发生了一起女孩自杀案,金木当时采访了女孩的祖父母。图为当时《晨报》的报道,出自天津人民出版社《民国老新闻》一书。

这回皮裤胡同自杀的女孩,也是上吊。

女孩叫林姝,今年十九,在国立美专学画画。她是家中的独女,母亲死的早,打小跟着父亲长大。

北京美术学校1918年4月15日成立,位于京畿道附近。1923年改为国立北京美术专科学校。到1929年,已成为当时国内学科门类最为齐全的专业艺术院校。有教职员近百人,学生达338人,包含中国画系、西洋画系、实用美术系、建筑系、音乐系、戏剧系六个四年制本科,还有两年制预科。

她父亲叫林太虚,是个大学教授,快六十岁了。

四月十六号早上,林太虚去出租屋看女儿,敲门不应,发现没锁,推开一看,见林姝吊在梁上,身穿一件大红裙子,脚上也没穿鞋。

老头吓瘫在地上,迷糊了半晌才反应过来。

女儿的样子可怜又可怕,他没敢惊动房东,悄悄回家叫了丫鬟,把女儿抬回了家。

这种事儿自然瞒不住。

老林来驴肉胡同找我时,风言风语已经传遍大街小巷,都说穿红衣上吊的女人,要变厉鬼。林姝的尸体停在院门口,没哪家杠房敢帮忙出殡。

杠房,旧时候北京出租殡葬用品和提供出殡下葬人力和鼓乐队的铺子。甘博拍摄。

老林满脸憔悴,嘴角两道皱纹耷拉着,花白的八字胡顺着皱纹贴下来,有点脏。

他在女子师范学校教国文,是周树人的同事。女儿出事后,跟周树人打听到我,想找我帮忙查点事情。

我说,要是女儿自杀有问题,不如先找警察。

他捻着胡子叹了半天,从长衫口袋里掏出张巴掌大的照片,说在女儿房里发现了这东西。

他捏着照片犹犹豫豫,也不递给我。我伸手拿过来,他又是一顿长叹。

照片皱巴巴的,上面是个全裸的女孩,侧躺在一张小床上,身体正面朝前,盯着镜头看,一副似笑非笑的表情。

我翻过照片背面,没有照相馆的标记,只写着“民国十三年四月”。

“这是……你女儿?”

他点头,扯起长衫下摆,握紧了拳头。

四月初,老林和女儿大吵了一架,因为林姝在学校画室做了裸体模特,给全班学生画素描。

一怒之下,老林搧了女儿两巴掌,骂她是婊子。

1920年7月,上海美专找了一名流落在沪的白俄妇女做绘画裸模,中国有了第一个女子人体模特。之后,北京美专、上海神州女校美术科等学校,陆续开始用女模特。图为1920年代,上海美专用裸模绘画现场。

“从小没打过她,可这回实在过分——新思想?新观念?都是些什么东西!我这老脸往哪搁?”

林姝也怄气,第二天就从家里搬出,在皮裤胡同租了间房子,半个月没回家。

直到十五号,老林放心不下,去皮裤胡同找她,却见到了吊在梁上的女儿。

“我是打得重了点,可这也不至于上吊吧?我到底是她爹!”老林说得激动,猛拍自己脑门。

他想查查,到底是谁骗女儿拍了这样“不要脸”的照片。

我递了根烟卷,问老林有没有找法医验尸,看看林姝生前是否被人侵犯。他推开烟卷,羞得脸通红,半天憋出句话:“——大耻啊!”

我又劝了一会儿,才算答应找个女医生看看。

那天晚上,我给法医朋友汪亮打了个电话,托他找个女医生帮忙。他嫌麻烦,说自己跑一趟就行。

我说,咱们都不介意,但得顾着老林的脸。

汪亮答应完,又抱怨一通:“还大学教授呢,这点事儿都不明白。”

第二天一早,我揣着那张照片去了美专。

不用特意打听,就听到不少学生议论林姝的事。

她虽然公开当了裸模,去画画的却只有十几个同学,都是“新古典学会”的。

这个学会是美专西洋画系学生组织的,课余时间一起研究西洋画。之前没什么名气,林姝一死,成了热点话题。

1920年代,北京美术界成立过大大小小的美术运动团体。其中最著名的是1922年成立的阿博洛学会,学会公开、免费,无论内外男女老幼;或学校团体,皆得随便入会学习。图为阿博洛学会团体留影。林姝参加的,是模仿阿博洛学会的小团体。

人人都说,林姝的死可能跟学会的会长朱云昇有关——用裸模画画,就是他发起的。而且,他是林姝的男朋友。

学会的一个女孩说,那天画画开始前,朱云昇张罗了很久,林姝一来,俩人没说几句就吵起来。

等林姝脱了衣服躺好,朱云昇就走了,一句话没说。那天后,再没露过面。

我说,他能让自己女朋友做裸模,不该很大度吗?

那女孩说:“大度是大度,可是这人有点怪——不要脸。”

“不要脸?”

女孩脖子一红:“他在教室里念那种诗——报纸上写给妓女的淫诗。”

她说的淫诗,是前阵子登在《顺天时报》上的旧体诗,据说是一个姓吴的北大老师写的,我翻看过几首,虽然露骨,但有点趣味。

我见那女孩害羞,就转了个话题,问她朱云昇有什么朋友。

她又是一脸不屑,说这人太不讲究,满嘴粗话,没什么朋友,“而且,他是佛山人,说话有口音,听不懂。”

吴虞(1872—1949),四川人,新文化运动主要人物,女权鼓吹者,被胡适誉称“打倒孔家店的老英雄”。1924年初,他以“吴吾”署名写了二十七首《赠娇寓》,送给妓女,其中有“偶学文园赋美人,肌肤冰雪玉精神,乍探私处如坟起,杂事还应续秘辛”之类的色情描写。被批判后,他在日记中写道:“自此予赠娇玉诗,学界尽知矣,其名将益大,其客将益多,真要红矣。”

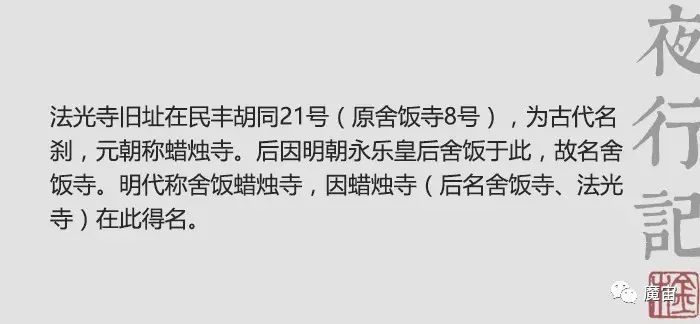

朱云昇确实有点怪。不仅人怪,住的地方也怪——明明是个学生,也不穷,不住学校不租房,非要住在舍饭寺(今民丰胡同)一间废弃房子里。

我找到那间房子时,朱云昇正躺在床上睡觉。

他一脸清瘦,蓬着头发,衬衫皱巴巴的。要不是一身油彩,看起来就是个乡下小子。

房间里摆着几个开口的皮箱,胡乱塞着衣服鞋子和画笔颜料。三个大小不同的画架,其中一个紧靠床沿摆着,上面有幅没完成的画。

我扫了一眼,画布上画了个腰身颀长的裸女,后背朝外斜躺在床边,别过侧脸向外看。

这是在临摹书桌上方挂在墙上的画,是法国画家安格尔的《大宫女》。

大宫女(Grande Odalisque)是法国画家让·奥古斯特·多米尼克·安格尔于1814年创造的一副油画。画面是土耳其内宫一裸体宫女,现藏于法国巴黎卢浮宫。安格尔是新古典主义画派的代表之一,画风线条工整,轮廓确切,色彩明晰,构图严谨。朱云昇的“新古典学会”研究的就是这个画派。

朱云昇醒来看见我,揉揉眼睛,嘟囔了一句“你系边个啊(

金醉注:你是谁

)”。

我说我是记者,来问问林姝的事。

他一个翻身起来,光脚站在地上,改说国语,问林姝怎么了。他确实不太会讲北方话。

我顿了顿,说林姝死了,自杀。

他啊了一声,一屁股坐在床沿,说“冇可能啊”。坐了一会儿,站起来推开画架:“丢你啊,唔该同佢吵(

金醉注:我操,不该和她吵

)——但这都很久了,怎么会自杀啊?”

我扶住倒过来的画架,画布正好面向我——“大宫女”的脸是林姝,身体也比墙上原画瘦一些。

见我盯着画看,朱云昇拿过画架摆好,说:“是照着她画的。”

我说了林姝自杀的情况,问他那天为什么吵架。

他皱起眉头,瞪眼发了会儿呆,眼里掉出泪,哆嗦着手从裤袋里掏出烟抽,说:“她说她怀孕了——我都想笑,唔知点解啊!(

金醉注:不知道为什么啊

)”

朱云昇讲完后,我也觉得好笑。

几个月前,他就和林姝商量了做裸模,两人都不介意。他说:“我们学艺术的,知道这是美。”

就在公开做裸模前一天晚上,林姝来找他,说自己有点紧张。

“她好像有点怕。”

我问怕什么。

“怕她父亲伤心。”

为了壮胆,那天晚上,林姝在朱云昇的房间里先做了回裸模。

朱云昇让她按照《大宫女》摆了造型,画到了半夜。那天夜里,林姝睡在这里。

“但是,我们什么也没做。”朱云昇指指床头,“就躺着了一晚上。”

我续了根烟,继续听他说。

他突然笑起来,扯扯头发:“早上我亲了她,她就不愿意了,说可能会怀孕,顶你个肺啊——抱歉。”

我一愣,被烟呛了一口,说咋回事?

朱云昇一脸苦相,说自己也不知道怎么回事。他半夜觉得有冲动,就去抱林姝,林姝不肯,他只好作罢。

“我肯定想,但也没干什么,早上没忍住就抱着她亲了一会儿。”

他走到桌前,从一堆画册里翻出本书:“怎么解释她也不听,非说会怀孕,要我跟她结婚。这几天我一直在看这些,想找她好好解释。”

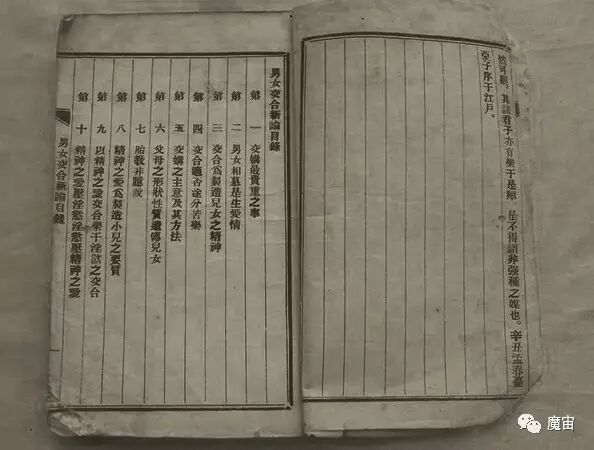

他拿的是一本老版旧书,《男女交合新论》。这本书我在厂甸旧书摊见过,是光绪年印的外国书,专讲男女生理。

《男女交合新论》,是中国人早期译自西方的性学书,作者为美国法乌罗。根据鲁迅在《朝花夕拾》中的记载,最早的译本大概在1901年6月或更早。鲁迅的日记也曾提到:“昨夕观《男女交合新论》,美人法乌罗著。论制造子女之法,极奇。”

他打开抽屉,又翻出一堆杂志,《教育杂志》前年的”性教育专号“,《青年进步》去年的”两性问题号“,甚至还有几本《妇女杂志》。

民国初年,国内性教育普及不够,新文化运动早期注重思想解放和女性权力,但真正从青少年开始普及的生理性教育非常少。1922年,《教育杂志》才开始讨论设置性教育课程的必要性,到了1924年,商务印书馆出版的《新学制高级中学教科书医学常识》里才有了少量性生理内容。一直到1929年,官方的教材大纲里才首次出现了“性的发育行为和责任(注意春机发动时期的身心变化)”内容,在“毕业最低限度”中规定了“要了解两性卫生的要义”。

林姝虽然上了新学校,书也看了不少,懂得女性解放,但对男女之事却稀里糊涂。

我问朱云昇,他和林姝交往多久了,没聊过这些事情吗。他盯着画布上的林姝,说有一年了,但却连手都没拉到过。

”她每次都说,等结婚就可以了。我也奇怪,她能理解艺术美,点解(

金醉注:为什么

)不懂这些?“

我没接话,从兜里掏出那张照片,问是不是他拍的。

朱云昇一把夺过照片:“哪来的?”

我说:“真是你拍的?”

他不说话,拿起床上的西装褂子,也掏出张照片,和老林发现的那张几乎一模一样:林姝全身赤裸,侧躺在小床上,面对镜头,似笑非笑。

朱云昇说,照片是林姝寄给他的。

俩人吵完架后的四五天,林姝寄来了一封短信,就写了一句话:上次的画,接着画完吧。信纸里夹了这张照片。

朱云昇明白,林姝是原谅了他。

他指着那张照片上的林姝给我看,和画架上《大宫女》的脸部一样,“之前只画了轮廓,她给我照片照着画,我只当她不生气了。”

我跟他要过照片,和老林那张仔细对比了一下。

虽然是同一个地方拍的,但角度略微不同,林姝寄的这张,角落多了个木制的浴盆。

细看那浴盆,上面隐隐有两个字:“润身”。

一般人家的女人,很少用这种盆子洗澡。如果没猜错,拍照的地方是八大胡同“润身女浴所”,一间妓女开的女澡堂。

润身女浴所是北京第一家女澡堂,位于李铁拐斜街19号(今铁树斜街),由八大胡同花榜状元金秀卿开办,开始只准妓女光顾。到了20年代,润身女会所变成了北京城太太小姐光顾的时尚场所,除了洗澡,也多了理发、打牌、喝茶等服务,并售卖进口化妆品。

朱云昇有点激动,要和我一起去查。

我跟他要来照片,让他在家等着,有什么事随时找我。

汪亮找女医生给林姝做了尸检,没有被性侵,死因确实是颈部动脉堵塞。

天气转热,尸体放得有点久,汪亮托人找了西单牌楼的“日升”杠房,过两天出殡下葬。这家杠房是老字号,据说慈禧、光绪的后事都是他家给办的。

“日升”杠房的地址就在今天的长安戏院,清末接过三次”皇差“,慈禧,光绪和隆裕太后的丧事都是日升和内务府一起操办的。图为慈禧太后葬礼现场,由莫理循拍摄。

汪亮骂骂咧咧,说我净找些麻烦事:“什么红衣厉鬼,都是瞎扯淡,那尸体都有味儿了,难道还能站起来跑?”

润身女浴所,只能找戴戴帮忙调查。五年前,她在那个”女子不婚俱乐部“里跟浴所的老板娘打过交道。(

金醉注:俱乐部故事详见“夜行记001”

)

听我讲完情况,她拿着两张照片反复看了会儿,说这学生身材还挺好,问我觉得怎么样。

我说还行吧,瘦了点。

她收起照片,白了我一眼:“看来你喜欢西洋画上那种胖子。”

戴戴走后,汪亮说,这种裸体照片他也见过,警署里有人私下传看,各种造型的都有,不但有单人的,还有男女交合的。

我问从哪来的,他摇头,说早就不记得了,但肯定是偷偷买的,跟买春宫画一样。

他一说春宫,倒提醒了我。

前阵子吃饭,周作人给我介绍过一个姓张的哲学博士,专门研究性学,爱收集这些玩意儿,很可能知道哪里卖这种照片。

张竞生 (1888年-1970年6月18日),中国现代性教育先驱,与艺术家刘海粟、音乐家黎锦晖并称旧上海“三大文妖”。1919年,他在法国学哲学,赶上欧洲性解放运动,对性学、优生产生了浓厚兴趣,回国后开始研究性教育和性社会学,反对旧婚姻制度和性禁锢,提倡裸体概念:裸行,裸泳,裸睡。1921年到1926年,曾在北京大学教授哲学,专门开设性心理和爱情问题讲座。周作人非常赏识他,但鲁迅却看不上他,曾专门写文章讥讽他。

中午,我带汪亮去北大拜访了张博士,在学校附近请他吃了顿春饼。张博士很开心,说很少有人主动找他探讨性学。

他说,自己和周作人算是兴趣相投,分工不同,一个研究性生理,一个研究性心理。(

金醉注:当时,周作人也是性教育的先驱学者,最早译介了霭理士的《性心理学》

)

老北京人立春吃春饼与普通的烙饼不一样,讲究用烫面,烙出来不仅要薄,而且一张春饼要能一分为二地揭开。饼里夹上菜,菜样一定要多,要荤素搭配,有驴肉、熏肚、熏肘子、酱口条、酱小肚等肉菜,还要有炒粉丝、炒菠菜、炒豆芽等素菜。

张博士见到照片,足足看了几分钟,拍手称赞,说有人敢这样拍照,是进步。

“但我确实没买过这种,只搜罗些春宫。”他琢磨了一会儿,说有个卖画的可能知道。

吃完饭,张博士带我俩去了天桥,找到一个拉洋片的。这几年,拉洋片的总爱弄些色情图招揽生意,但没想到还私下做春宫生意。

拉洋片是中国的一种传统民间艺术。表演者通常为1人。使用的道具为四周安装有镜头的木箱,箱内装备数张图片,并使用灯具照明。通常内置的图片是完整的故事或者相关的内容。表演者同时配以演唱,解释图片的内容。图片来自《北京城百年影像记》。

拉洋片的见到照片,一拍胸脯:“先生想要这种,有的是。”说完伸手要钱,

“

单人的一块钱三张,更好看的两块钱三张。

”

我问他认不认识照片上的人。他摇头,呲牙一笑:“这我哪认识,拍这种的都不是正经女人。”

“

怎么不正经?

”

“正经女人哪这样?”他指着照片上的林姝说,“听说她们是自愿报名的,还能挣钱——这不跟窑子里的一样吗!”

我掏给他两块钱,说要更好看的。

拉洋片的从包袱里摸出三张照片,塞进我西装口袋,说:“走远了再拿出来瞅。”

我笑笑,又给他一块钱,问他照片哪来的。他接过钱手里掂两下,小声说:“八大胡同,丰泰照相馆。”

这三张照片,连张博士都惊到了,不但展示男女交合,而且是纯实拍。

民国初年,北京上海有地下色情照片产业,雇人拍摄性交场面,类似现在日本的AV行业。图为民国时期的老色情照片示意,做了模糊处理,滑动可看多张。

汪亮看完照片,连说几个我操, 问张博士:“你们研究性学,就整天看这玩意?”

张博士脸一板,说胡扯,又拿起照片看看:“其实也未尝不可,性这东西,是人

生的基础。不过,得看拍照人的目的和用途——到处卖这些也不好嘛。”

汪亮皱眉,嗨了一声:“你们搞学问的,说话听不懂,到底是好是坏?”

张博士笑了,指着照片说:“我说这是美的,但那拉洋片的肯定不觉得——我看你也不觉得。”

汪亮脸一红,张口要骂。我拉住他,说咱是查案,不是搞学问。随后,我谢了张博士,和汪亮回了西四。

第二天中午,我和汪亮在西四院里喝茶,戴戴来了。

她穿了身西式连衣裙,头发打了大卷,手里还拎了个小皮包。

我说你这是去查案了吗,头发弄得跟烧糊了一样?

她扯着头发卷说:“不弄这个头发,怎么打听事,你以为去那种地方是泡澡呢?”

说完,伸手比划一下:“就这头发,花五个大洋,算你的。”

润身女浴所是高等的地方,不仅全是单间“官堂”,还有理发店、茶馆、赌场和商店。不少太太小姐去浴所里打牌喝茶,买些外国香水脂粉。

跟现在的洗浴中心类似,老北京的澡堂子分三六九等,最高档的是官堂,单间套房里除了有澡盆可以洗澡、还能睡觉、吃点心、喝茶和打牌,算是个社交场所。次一级是盆塘,单间内设两个搪瓷浴盆,外设躺椅、茶具。最低级的叫做散座,也叫池塘,其实就是大池子泡澡,跟游泳池似的。图片为民国公大第一厂中国人浴室內部明信片。

汪亮听完乐了:“这哪是澡堂子,就是个小班(金醉注:高级妓院),不过女人不挣钱,反倒花钱。”

戴戴打开皮包,掏出张照片:“拍这个就能挣钱。”

我伸手接照片,她手腕一晃,把照片递给汪亮,哼了一声,说谁看都一样。

汪亮哈哈大笑,接过照片,说了声我操。

我干咳一声,汪亮把照片递了过来——这是张女人洗澡的照片,地上的浴盆和之前那张一样。

民国期间的一个女浴室里,一名妓女洗澡时拍摄的照片,使用木盆和金木看到的类似。

这是女浴所开出的一个单间,专门给客人拍照。浴所的服务员给客人介绍,愿意拍照的就带去单间。

“都是自愿的,拍三张给一块钱,小班里的姑娘常去拍。除了她们,就是女学生了,够开放。”

汪亮大叫:

“

现在这女学生了不得啊!那林姝要是也自愿拍的,咱也管不着啊?

”

戴戴说是管不着,但拍完自杀了,里头肯定还有事儿。

我点点头,问她见到摄影师没。

戴戴说没见着,就要了个名片。说完从包里掏出张名片,上面写着个名字:吴彻,下面的电话是南分局的。

汪亮一拍大腿,看我一眼:“丰泰照相馆。”

他拿出在天桥买的男女交合照片,跟戴戴说了卖照片的事儿。

戴戴看了眼照片,丢在桌上,脸一红,照汪亮脑袋打了一巴掌。过了一会儿,她拿下巴指指桌上的照片,说:“要不咱们去找这姓吴的拍照?”

我一愣,张嘴没说出话。

她啪地又照我脑袋打了一巴掌:“查案!你以为真拍啊?”

丰泰照相馆就开在润身女浴所斜对过,门面不大,窗户上贴了张报纸上剪下的宣传,密密麻麻写了一堆字。

清朝末年,北京开始出现照相馆,当时叫像馆、画楼、影相铺、照相楼等名字,且多是外国人开设。民国初年,开始有中国人开照相馆,根据1923出版的《老北京实用指南》记载,八大胡同当时开了不少相馆,丰泰是其中一家。为了吸引人照相,这些相馆都会四处张贴宣传照。图为丰泰照相馆的报纸宣传图。

进了照相馆,一个伙计哈腰点头,把我和戴戴迎了进去,边走边介绍有哪些布景:亭台楼阁、飞禽跑马,样样俱全,连假汽车都有。

我说找吴彻师傅,那伙计问:“没预约?吴师傅正在房里画画呢。

”

戴戴说,他不照相师傅吗,怎么还画画。

伙计给我俩搬了凳子:“吴师傅是大师,照相画画都精通,听说画的还是西洋油画。”

我摆摆手,说不坐了,“急着用照片,给叫下吴师傅吧。”伙计瞄了我俩几眼,问:“两位是拍哪种?我好提前安排布景。”

我看了眼戴戴,拉伙计到一边,小声说,拍俩人一起,还给我们钱的那种。

伙计哎了一声,瞪着我看:“这位爷,您不像啊——而且,女的才给钱,男的只管饭。”

我掏出五毛钱塞给伙计,说只管叫吴师傅来。他揣了钱,笑呵呵进了里屋。

过了几分钟,伙计出来,摆手让我们进去,说吴师傅叫。

里屋很昏暗,吊着盏黄灯,灯底下坐着个圆头圆脑的小个子,桌边摆着个小画架,上面用铅笔勾了个女人的轮廓。

他穿着白西装,看起来不到三十岁, 却留着一把浓密的络腮胡,在灯光下泛着黄光。

他推开灯,让我俩坐下。灯光照在他身后的墙上,挂着幅西洋油画,一个女人仰躺着睡觉,一手枕着头,一手放在私处。

《沉睡的维纳斯》是意大利文艺复兴大师乔尔乔内创作于1510年的一副油画。画作描绘了罗马神话爱神维纳斯赤裸沉睡的情景。乔尔乔内未完成该画,后由提香完成景观和天空。现藏于德国德累斯顿的历代大师美术馆。

吴彻看看我俩,说:“两位想拍艺术照?”

我点点头,站起身,把林姝的两张照片放在桌上,问他:“这照片是吴先生拍的?”吴彻拿起一看,马上点头:“没错,我记得清楚——这身体很好。”

“她也是在润身女浴所找你拍的?”

“那倒不是,我俩学校认识的。”吴彻放下照片,说自己是美专的旁听生,隔三差五会去学学西洋画。林姝做裸模那天,他也在场。

“

那个身体,太美了,实在是看不够。“吴彻摇摇头,叹口气,”可惜我总画不好。

”

活动一结束,吴彻就找到林姝,问她想不想试试摄影艺术。林姝一口答应,当晚就跟吴彻去浴所拍了照。

“她自己也喜欢,还挑了一张带走。“吴彻又拿起照片,在灯下细看,突然扭头看我,“先生您是哪里买的这照片?”

我没接话,把两张照片放一起,问他哪张是林姝拿走的。吴彻警觉起来,没吭声。

我说我是记者,那女孩死了。

“死了?”吴彻呆住,瞪着照片看了一会儿,指指这张又指指那张,说不太记得,这俩是一个姿势拍的,随便给了一张。

我说剩下的照片呢?

“照相馆早就卖了,有专门收这种照片的。”

我收起两张照片,掏出根烟卷递给吴彻,没再说其它的,问他能不能上我家帮拍点照。

我指指戴戴,说:“拍双人的,我总不能去女澡堂吧。”

吴彻呵呵笑了一声:“可以上门,您留个地址。”我说就现在去吧。

吴彻扯起西装袖子抹了抹下巴,从胡子里冒出句话:“实在抱歉,这两天有点要紧事儿,要不过两天?一定上门。”

我没再多问,和他约在二十三号中午,写了个地址给他。

找到吴彻的事,我没马上跟老林说。要是吴彻没记错,两张照片就有一张是买来的。老林和朱云昇都可能有问题。

第二天中午,我打算去找朱云昇,他却自己找来了,穿着一身丧服。进门就大喊:“林姝没死!”

民国时期,丧服基本和清朝一样,穿白衣戴白帽。甘博拍摄。

我问他怎么回事。

他摘下丧帽丢在地上,说:“那棺材里不是林姝!”

朱云昇那天知道林姝死了,到处打听,知道今天出殡,就穿了丧服赶到林家。他说,认识这么久,想送送她。

到了林家门口,见灵棚四周没人,棺材孤零零地躺在中间。旁边还有纸扎的小人和汽车,杠房派来的送葬队伍却都躲得远远的。

民国时期,有钱人家出丧,会扎一些西洋的新鲜玩意,比如这辆纸扎福特车。甘博拍摄。

找人一问,说闹鬼了。

“棺材变沉了,而且里头有响动——都说是厉鬼。”

朱云昇也听说了林姝死前穿着红衣,但他根本不信厉鬼的说法,一个人走到棺材跟前,趴下听里头的声音。

棺材里头确实有响动,拿脑门撞棺材的声音。朱云昇也吓得不轻,但还是壮起胆子,找了把榔头,起开了棺材板儿。

1917年7月战后,北京紫禁城营地成殓死去士兵的棺木。民国的棺材,和现在的差不多。

“丢你老母啊(

金醉注:操你妈

)——里头坐起个老头子!”朱云昇两手一比划,把桌上的茶杯打翻在地上。

这小子一惊一乍,说得稀里糊涂。我打断他,让他直接带我去林家。

到了林家,把我惊到了,林姝的棺材里确实装了个老头子,是老林。

老林已经从棺材里爬出来,在屋里歇着,穿着件西式睡衣,头发胡子一团糟,脑门上肿着个红包。

他说,自己被人打晕了。

昨天半夜,老林迷迷糊糊去了灵棚,看见有个人正撬女儿的棺材。

他大喊抓贼,跑上去拉那人,被当头砸了一锤,登时昏死过去。醒过来时眼前一团黑,伸手一摸,竟在棺材里了。

老林在棺材里憋了一夜,半昏半醒,浑身没劲,喊也喊不出,挣扎了不知道多久,只觉得就要死过去了。

我刚要开口问,他一把拉住我:“金先生——你别问我半夜为啥去灵棚——我对不起女儿啊。”

说完,身子一软,秃噜到地上,坐着干嚎起来,八字胡直哆嗦。

朱云昇一下懵了,拉起老林问:“什么意思?林姝到底死了没?”

老林一把推开他,又一屁股坐地上,扯着嗓子喊:“能没死吗?能没死吗……是我亲眼见着的!”

干哭了一会儿,嘴里哼出句话——“是我亲手弄死的。”

老林让仆人搀着他,带我和朱云昇来到他的书房。打开一个带锁的抽屉,拿出一摞线装书递给我。

我随手一翻,都是出了名的古典色情小说,《绣榻野史》、《浪史》、《灯草和尚》、《姑妄言》、《肉蒲团》,还有一本题名“明代禁毁小说”的合集。

书页里面,夹着一沓秘戏春宫画,还有几张照片。照片里的裸体女人,都是在润身女浴所拍的。

春宫图的准确定义,是指东亚汉字文化圈以性交为主题的传统绘画,又名春宫画、秘戏图,日本、朝鲜称为“春画”。图为清代画家殷琦的春宫图,关键位置做了模糊处理。

我拿出之前老林给的那张照片,问他:“这照片,是你买的?”

老林仰脸长叹一声,使劲点点头,抓起桌上的书摔在地上:“都是这些害的!”又扭脸看我,“但金先生您也该明白,她娘死了这么多年了。”

闹腾一阵,老林冷静下来,讲了误杀林姝的经过。

他从年轻时,就一向生活检点,是个为人师表的典范。九年前,老婆生病去世,老林就再没娶过,养着几个仆人丫鬟,拉扯女儿长大。

单身久了,难免心里闹腾地慌。虽说逛窑子合法,同事朋友也都常去,他却总拉不下脸。

不知道哪回,他弄了本小说,一看就上了瘾,就从旧书摊买。越搜罗越有经验,不但找到了春宫画,还打听到有小贩卖色情照片。

“我总觉得,偷摸瞧瞧也好,晚上瞧完白天就不想了。图个神清气爽。”

月初,因为做裸模的事儿,父女俩吵架,林姝搬去了出租房。过了半个月,老林新买了一批色情照片,晚上躺床上打着手电一张张看。