在我国,由心血管疾病引发的死亡人数一直居于首位,这其中因心肌梗死引起的心肌细胞丢失而导致的心力衰竭,是心血管病总死亡率不断上升的主要原因。长期以来,已有的治疗手段依旧难以逆转心梗后的心衰进程。

因此,“复活”或者“新生”心肌细胞,成为很多科学家试图改变上述“不可逆”的重要手段。这个科学问题探讨的关键是:

如何减少心梗后心肌细胞丢失,促进功能重建,进而制约心衰发展和降低死亡率。

从左至右为倪骋、王建安教授、朱可扬、胡新央教授

浙江大学医学院附属第二医院王建安、胡新央团队与中科院健康科学研究所杨黄恬教授团队,新近在心血管领域权威期刊《循环研究》上发表了他们在心梗治疗领域的最新研究发现。

通过大样本、长周期的研究,他们揭示了人胚胎干细胞衍生的心血管前体细胞,移植非人灵长类心梗模型后对心脏的修复作用。这将为心梗的治疗带来新的技术方法。

解码这项科学研究,王建安说,这需要从关注细胞的命运开始——

长周期实验显示,可以挽救因心梗垂死的“冬

眠细胞”

“扑通”“扑通”……人们常常用这样词汇形容心脏的跳动,这种跳动的原因来自于心脏收缩。当人发生心梗时,心肌细胞会成批死亡,在心脏上留下白色的疤痕。这些深浅不一的疤痕处,心脏将无法正常收缩,进而产生胸闷气短等症状,更可怕的是心梗患者五年生存率与恶性肿瘤相似。

在为期一年多的研究中,王建安团队将人胚胎干细胞衍生的心血管前体细胞,移植入非人灵长类心梗模型,试图找出这将对遭受心梗后的心肌细胞产生什么样的影响。

于是,他们将探寻移植后的心血管前体细胞的命运。

他们去哪儿了——

在国际上,流行两种观点。一种是“替代说”,心血管前体细胞分化为心肌细胞,补充了原有因心梗丢失的细胞。还有一种观点是“唤醒说”,心血管前体细胞分泌细胞因子营养物质,促进内源性的细胞增殖,进而减少因心梗濒临死亡的细胞。

浙江大学医学院附属第二医院王建安研究团队验证了,在这场心肌细胞的“命运大转折”中“唤醒说”胜出,后者才是细胞改善非人灵长类心梗模型后的命运的直接原因。

课题组通过一系列的研究表明,当心肌细胞处于垂死的状态,在植入的心血管前体细胞的“快速抢救下”被挽救回来。

这个推论还来自于实验周期的拉长,课题组比较国外的相关研究,发现当时间刻度到第20周时,注入的心血管前体细胞找不到任何蛛丝马迹。

“随着注入细胞的消失殆尽,无法证明代替原有心肌细胞的观点。”

王建安表示,团队研究的细胞治疗手段促进心功能恢复的理论机制,随着将来研究的深入,干细胞移植治疗或可用于临床,为心肌梗死病人减少衰竭提供新的治疗方法。

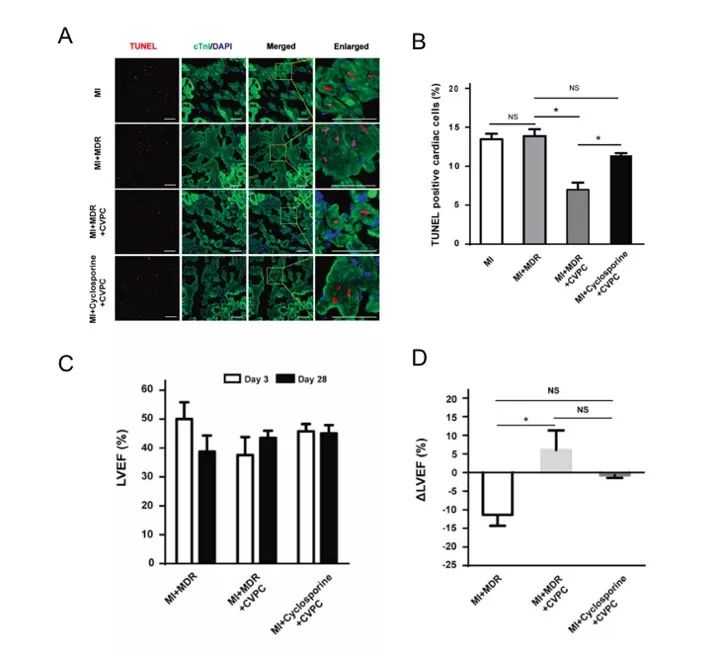

人胚胎干细胞衍生心血管前提细胞(hESCS-CVPCs)移植非人灵长类心梗模型后对心脏的保护作用。联合免疫抑制剂细胞移植组(MI+MDR+CVPC)与无细胞移植组(MI+MDR)对比,内源性心肌细胞凋亡减少(A和B),心功能改善(C和D)。

针对心肌梗死这一病症,现有的治疗手段是通过支架治疗。但坏死的部分依旧坏死,不能修复已经坏死的心肌细胞。

那么,浙大团队的这样研究技术从实验室到手术室还有多少路要走?

课题组胡新央教授介绍:这次以非人灵长类——猴作为实验模型,就是从小鼠实验向临床转化的重要一跃。

这个国际上首个非人灵长类心血管领域的大样本研究。

以猴为实验对象更能接近人,但是不得不承认,人与猴到底还是有差别,因此实验中要解决疾病模型的搭建和异种排斥的现实。

异种排斥,指的是人源移植细胞大多会被动物的免疫系统所排斥的现象,而这在非人灵长类中显得尤为突出。

王建安课题组要把人胚胎干细胞衍生的心血管前体细胞,移植到猴子模型中,必须要做到的是抗排斥。这个方法说起来容易,但做起来却很难——兵来将挡水来土掩,既然有排斥,那么就要抗排斥。

这时大样本量的优势发挥出来了,课题组对不同免疫抑制剂方案的相对有效性和安全性进行了对比研究并做了评价。科学家团队比较了单用环孢霉素以及联合使用环孢霉素、甲泼尼龙和CD25抗体舒莱两种策略的效果。

研究团队在集中讨论

而这时,一个相同的问题继续叩问着王建安课题组——

心血管前体细胞的命运将会如何?

研究发现,在仅有单一环孢霉素的研究中,免疫细胞的大量浸润,通过免疫反应“吃掉”了打入模型中的心血管前体细胞。实验中,这场异种排斥的“战役”中,心血管前体细胞只“扛了三天”,然后全军覆没。

实验发现,单用环孢霉素打入模型的细胞第三天都被“吃掉”,无法找到其踪迹。但由环孢霉素、甲泼尼龙和CD25抗体舒来组合形成的抗排斥药物,在三天之后还能看到很多移植细胞存活着。

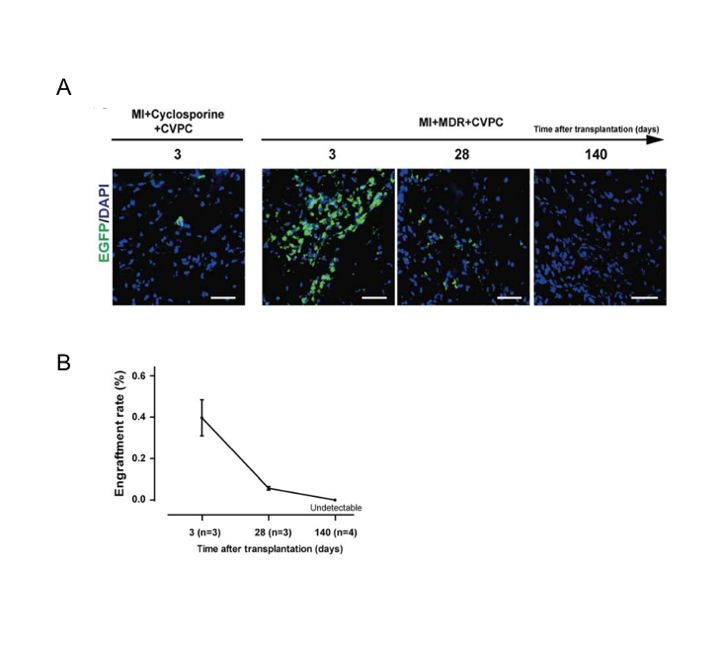

人胚胎干细胞衍生心血管前体细胞(hESCS-CVPCs)在非人灵长类心脏组织中存留。图为不同免疫抑制剂方案组中,移植细胞存留情况(A)以及在联合免疫抑制剂细胞移植组 (MI+MDR+CVPC)中不同时间点细胞存留情况。

对于非人灵长类心梗疾病模型的建立是实验中的第二个难点,也是一种重要的创新点。