上周,《敦刻尔克》国内档期终于尘埃落定,9月1日公映,还有两个月。但国外包括港台最早这个星期四(7月20日)就能看到了。与此同时首波观影评价已经出来,口碑好爆!

还记得我们之前做的一篇详尽的“敦刻尔克大撤退”的历史科普贴的标题么:

《如果今年只有一个期待配额的话,我给它,给诺兰》

。再次推荐这篇好文大家观影前一读。

英国著名的电影杂志《视与听》在即将发行的8月号,以今年这部当仁不让的暑期大热门为封面,并做了一个极其详尽的专题,采访了诺兰、制片人艾玛•托马斯(Emma Thomas)以及摄影师霍伊特•范•霍特玛(Hoyte van Hoytema)。

现在,我们把这个专题全文翻译如下,供你参考。

翻译_@波昊BBH @hihi_无敌

校对_鲸鱼&Anthony

原载于英国《视与听》杂志2017年8月刊,

封面标题为:

《敦刻尔克:克里斯托弗•诺兰谈他的二战史诗》

# 1

1940 • 敦刻尔克

回 到 历 史 现 场

“

我们将在海滩上战斗,我们将在着陆地抗敌,我们决不投降。

”

克里斯托弗•诺兰的《敦刻尔克》,把二战中温斯顿•丘吉尔这句斗志昂扬的名言,放在了一个被吓坏的年轻士兵口中。这立刻就产生了先声夺人的效果。

上面那句话是丘吉尔在敦刻尔克大撤退之后说的,号召英国人团结起来抵抗即将到来的纳粹入侵

但击退德军几乎是痴人说梦。当时,有338,000多人刚从敦刻尔克的海滩撤离归来。他们登上了包括民用船只在内的850多艘船,这已是万幸。

在这种情况下,海滩和着陆点的意义被扭转了。敦刻尔克大撤退就像是诺曼底登陆的反面。它成就了一个国家的神话:

在救援到来前,英国一直独自坚挺,并最终守到了胜利。

英国军队需要采取所有必要的手段离开欧洲。他们甚至还设法转移了十四万法国人、波兰人和比利时人。

撤退船只上的英国军人

撤离是势在必行的。德军以极少的兵力攻入中立的比利时,诱骗英国远征军和一大批法国军事特遣队进入。这只是为了发动真正的闪电战,用主力装甲部队,穿过传说中不可逾越的阿登高地森林,入侵法国。

如此一来,德军就能包抄马其诺防线。而这条混凝土防御工事,并没有沿着比利时的边界延展。

很快,背靠大海的英国人,和他们北面的盟友被隔开了。很多人都会逃不出去。而担心自己无法逃生的英国盟军则更多。

孤注一掷的海滩

诺兰这部电影,想要达到的是一种让人

身临其境

的感觉。

# 2

诺兰的二战史诗:

关乎被摧毁的纯真和理想主义

观众们会置身于那片沙滩上,被德国空军狂轰滥炸。市民们相应战争部的号召,把自己的渔船或游艇开到海峡拯救士兵,观众也将和他们并肩站在这些民用船只上。

历史上的大撤退,可以看到很多不堪一击的民用小船

陆军、海军和空军的视角,来自于士兵的个人经历。

汤姆•哈迪扮演一名飞行员,在人数不足的英国皇家空军里,他试图在海滩上空提供持续有效的保护;

肯尼斯•布莱纳扮演一名海军司令,他负责协调复杂的疏散计划——狄那莫;

汤姆•哈迪饰演的飞行员

马克•里朗斯扮演一名船长,他自愿加入舰队,直面海滩上的危险。在去法国的途中,他还救了一名由斯里安•墨菲扮演的士兵。

这名士兵在返英路上乘坐的船沉没了,他无法接受必须回到敦刻尔克的事实。

你要看很久的演员名单,才能找到一位女性。(

米兰达•诺兰,饰演驱逐舰上的一名护士

)。据说这个由著名女星扮演的角色不是被硬塞进电影的,不过这倒不是很可信。

米兰达•诺兰是导演诺兰的表姐妹,也是《敦刻尔克》里稀有的女性角色

总之,

这是一部以男性为主的电影

。

作为一名赤诚的电影信徒,诺兰和他的剧组拼尽全力以最高质量去捕捉最真实、最有感情的影像。

《敦刻尔克》拍摄现场

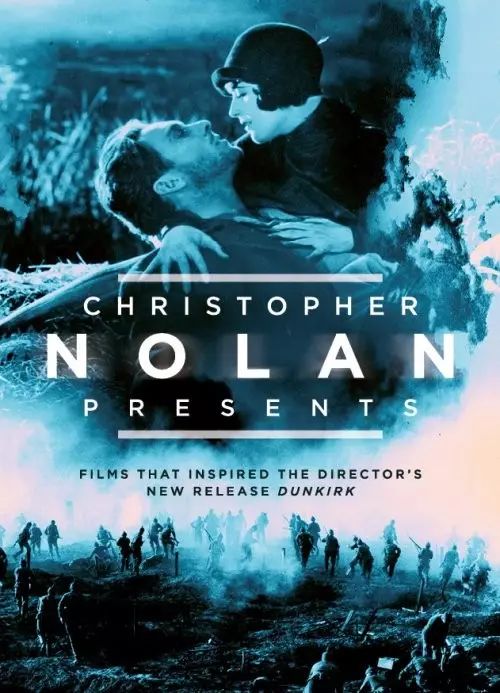

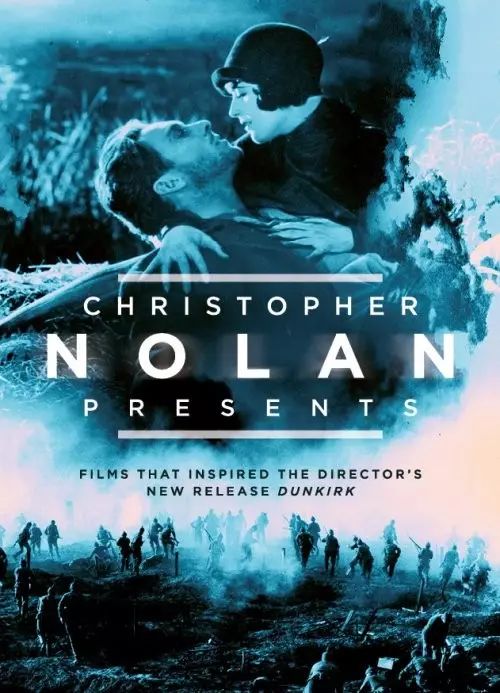

为了搭配电影的发布,他还挑选了一系列启发了《敦刻尔克》的电影。这套“克里斯托弗•诺兰特别呈献”(

‘Christopher Nolan presents’

)目前正在伦敦的BFI南岸影院展映。

BFI(英国电影协会)展映启发了诺兰版《敦刻尔克》的一些电影

这个系列最令人好奇的一点,是它在很大程度上回避了战争电影。只有刘易斯•迈尔斯通1930年的经典电影《西线无战事》是个例外。

《西线无战事》剧照

《西线无战事》讲述了一群年轻的学生,在一战爆发时被老师鼓励,加入了德军。

这个故事关乎被摧毁的纯真和理想主义。

显然,这才是诺兰关注的重点。

# 3

以悬疑片的方式

讲述一场伟大的战争

对谈诺兰

NJ

= Nick James

CN

=诺兰

NJ:我先问个显而易见的问题,为什么要拍敦刻尔克?

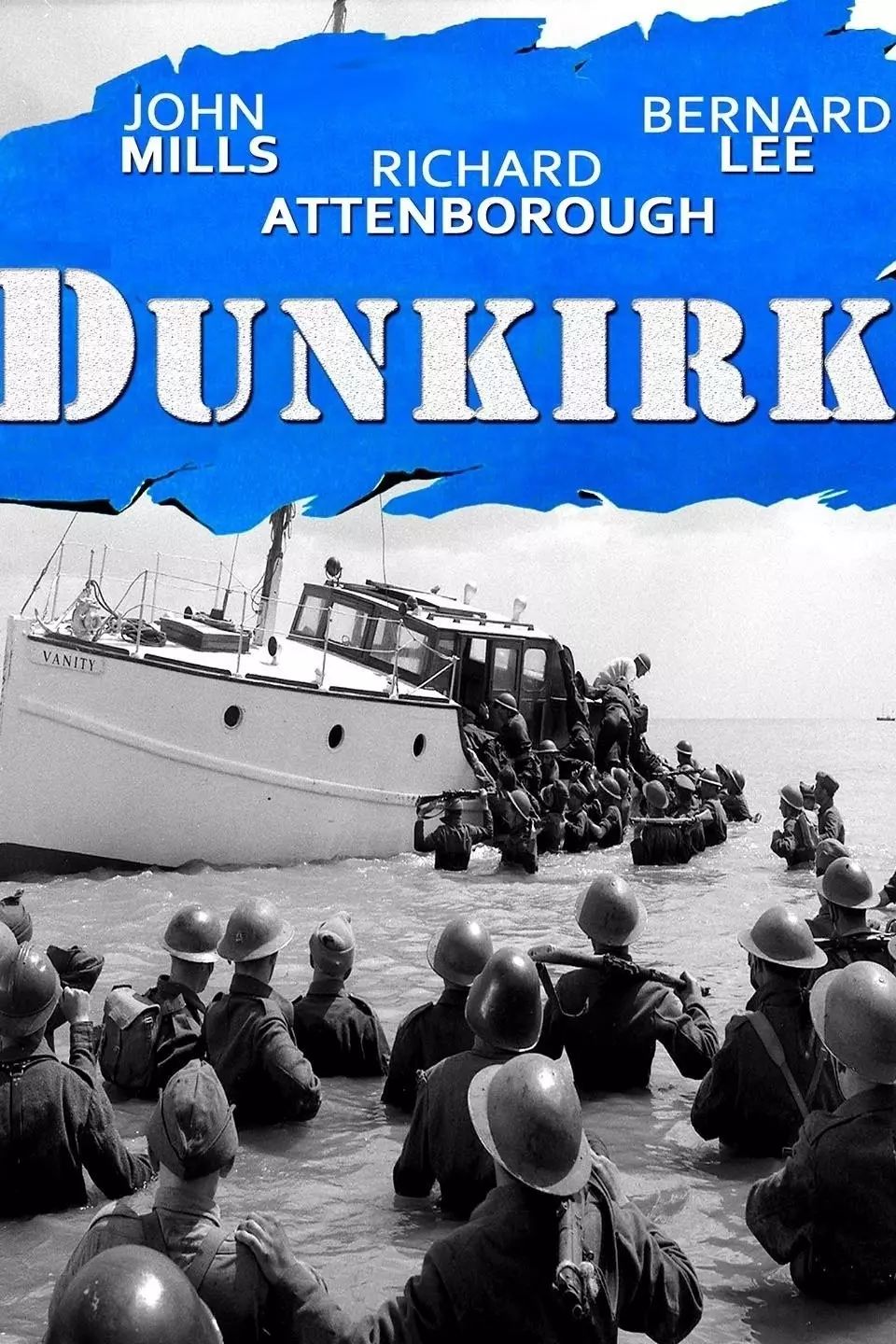

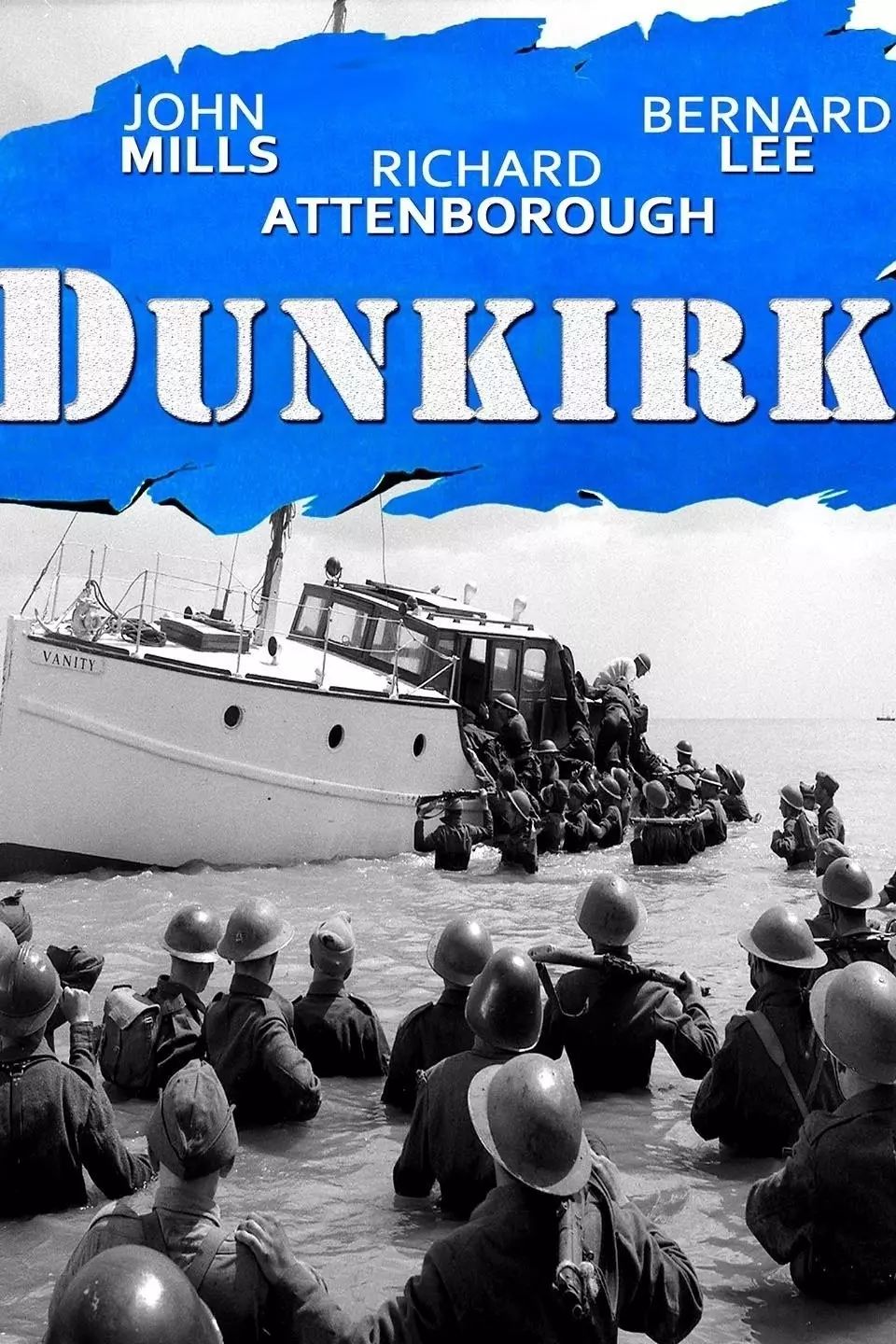

CN:一个电影制作人,会经常在大众文化中寻找空隙,寻找一个还没被搬上大银幕的故事。敦刻尔克就是一则不受关注的经典故事。

自从莱斯利•诺曼1958年的电影《敦刻尔克》之后,这个故事似乎就被遗忘了

跟大多数英国人一样,我是听着这个故事长大的,它已经深入骨髓。这正是我所追寻的。

我可以全身心投入这样一个题材,并将这个故事说给那些不知道或者不了解细节的人听。但愿如此。

NJ:这个故事的“英国性”对你来说重要吗?

CN:“英国性”大概是这个故事(

从1958年后

)没再被搬上大银幕的原因之一。在现代影业中,妥当地讲述如此大规模的故事,需要庞大的美国电影公司提供资源。

我有制作动作大片电影的经验,也和华纳兄弟有挺好的关系。所以我有能力把这个故事带给他们,并解释说,这虽然是一个英式故事,却仍然具有全球性的吸引力。

这故事不仅简单,也有很多能产生关联性的元素。比如,士兵对自身人性的认识,由平民船只完成的撤退,平民开着这些船来英吉利海峡帮忙,等等。

故事里没有美国人,我们当然也不会试图把他们放进这个故事里,这将是无法想象的。

敦刻尔克需要被正确地讲述。我很想把这个故事建立在发自内心的感慨上,所以我采用了悬疑的拍法,用的是非常主观的方式。

沙滩上的诺兰和剧组

我们想把观众带到士兵大撤退的沙滩、飞满轰炸机的战场、和前来援助撤退的船只上。这些东西有普世的潜力。

NJ:你提到过老兵詹姆斯•琼斯文章里的“虚伪的战争电影”。那篇文章批判了许多痴迷于个人英雄主义的经典影片。你会在电影中侧重于展现集体奋斗,而不是个人勇气吗?

CN:如果你读了敦刻尔克的第一手资料,就会发现,你读的越多,便越明白这个故事里每个个体对生存的渴望。

这种渴望是以不同形式表达出来的,或高尚,或自私,或勇敢,或懦弱。这都是非常人性化的。

在大撤退当天,有那么多人绝望地想要活下来,这建立起了一种特殊的集体英雄主义。

敦刻尔克的故事里有许多英雄,但这件事直到今天都能和人们产生共鸣的原因,在于其中的集体英雄主义和集体行为。性格各异的人们真诚地团结在一起,完成了单个人永远都达不到的目标。

NJ:影片对战争有很多不同地处理方法。近期有一些战争电影,展现了战争的残酷性给士兵造成的心理创伤。不知道你在《敦刻尔克》里是怎么处理暴力的?

CN:我们花很多时间研究了不同电影对战争的刻画。我们还效仿了史蒂文•斯皮尔伯格《拯救大兵瑞恩》(

1998

)中的一个场景。

战争场面对人心的震撼不会消减,也很难拍摄。最后我们决定从另一个角度用力。

我看《西线无战事》,读詹姆斯•琼斯的文章,是在思考电影这种娱乐方式与现实生活间到底存在什么样的关系。我觉得把《敦刻尔克》当作战争电影是不合适的。

对我来说,与时间赛跑,是这个故事最独特迷人的元素。我自信能讲好这个故事,是因为我决定把它拍成悬疑惊悚片。这是一个关于求生,而不是关于战争的电影。

总之,我们采用的处理方式,是把这部电影拍得既紧张刺激,又不血腥。我们尝试给观众带去悬疑的观感,有刺激,也有惊悚,还有一定程度的恐惧。

但这种紧张感不会让你不敢睁眼,而是会让你紧握扶手,指节发白。

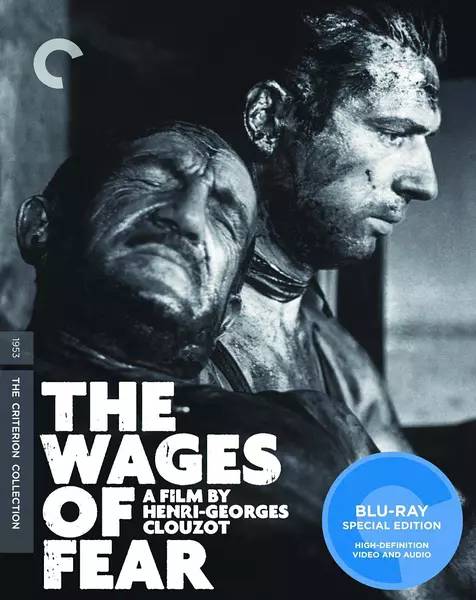

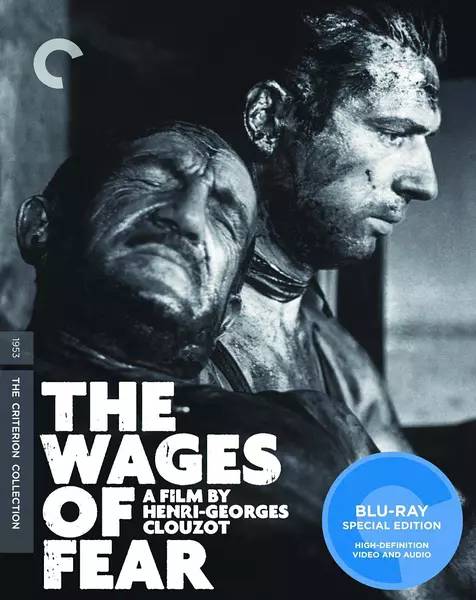

NJ: “克里斯托弗•诺兰特别呈献”里有不少悬疑电影,其中最引人注目的是亨利-乔治•克鲁佐执导的《恐惧的代价》(1953)。

CN: 《恐惧的代价》是和《敦刻尔克》最有关联性的电影。和战争电影以及其它不同影片相比,它那种悬疑惊悚的电影语言,正是我们在寻找的。

《恐惧的代价》(Le salaire de la peur),1953年获戛纳金棕榈奖

希区柯克和他的电影通常是悬疑的代名词。而在这部影片里,克鲁佐用自己的新方式处理物体的运动。他和精于此道的布列松做得一样好。

在一个场景中,装满爆炸物的卡车需要退回峡谷上摇摇欲坠的木质平台。克鲁佐用打滑的轮胎、看似要坍塌的木台,呈现出了比希区柯克还要紧绷的张力。这影响了之后的悬疑电影。

电影里支撑木台的铁索马上就要断了

在敦刻尔克的研究中,我收获了物体运动的处理方法。晃动的海浪、撞毁的船只,如何在刻画此类场景的同时营造出悬疑气氛。

NJ: 有人认为《敦刻尔克》隐喻了英国脱欧。在电影制作期间,你考虑英国脱欧这件事吗?

CN: 英国脱欧发生在电影的拍摄过程中。其实不论何时拍电影,世界都在改变。

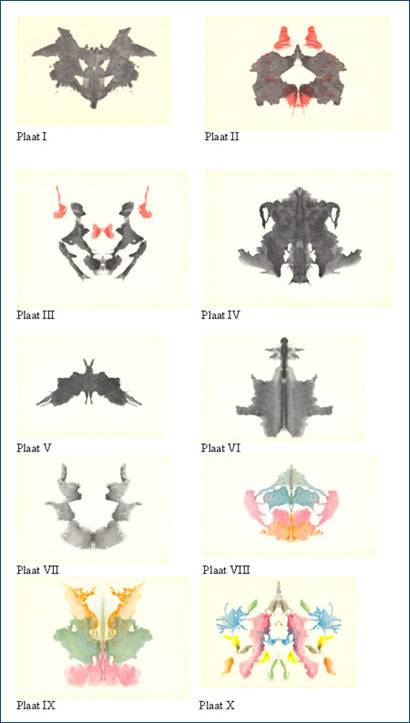

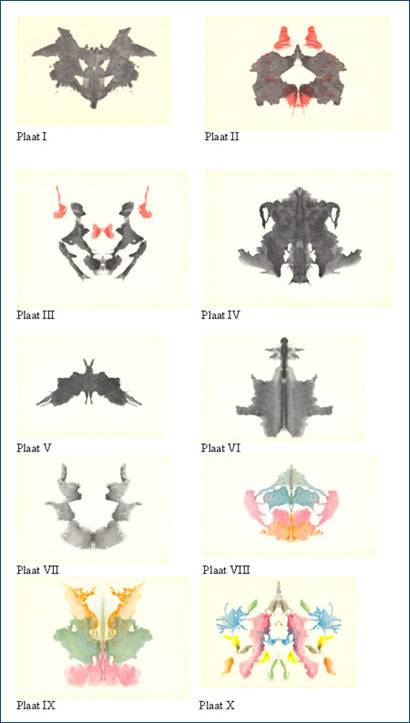

《敦刻尔克》可能成为一场墨迹测验(

Rorschach test

),它具备该实验的基本元素。电影上映后,关于它如何观照现实,一定会有多样的、甚至是冲突性的解读。我觉得这挺不错。

墨迹 测 验

(Rorschach test)是著名的西方投射人格测验。10张有墨渍的卡片按特定次序出现在测验对象面前。医生通过记录他们的反映时间、肢体语言以及对问题的回答,分析对象性格

我对此并不陌生,在蝙蝠侠三部曲时期,我集中面对过这些问题。

当时,激烈的冲突性政治解读,投射在我们所做的每一件事上。但整体上,大众还是显得通情达理,善解人意(

或理解他们自己

)。他们只是在其中发掘自己想要看见的东西。

蝙蝠侠三部曲分别是,《侠影之谜》(2005);

《黑暗骑士》(2008);《黑暗骑士的崛起》(2012)

我们真实、诚恳地讲述《敦刻尔克》这个故事。它发生在1940年,不会直接影射政治问题。但这是个非常容易引起共鸣的故事,它所处理议题的重要性,在现代世界中并没有降低。

NJ: 你热衷于寻找真实年龄与当年士兵相仿的演员来演这部电影。为什么?

CN: 我从未参与过战争,参战会是我最可怕的噩梦。我46岁了,也不再可能被要求参战了。

18、19岁的孩子被送上前线替我们打仗,我们经常忽视这件事。这事实令人恶心。我从不理解其中是否有正义性,但社会一直是这么干的。

为了抨击这一现实,我尽力避免起用30岁演员出演新兵,这是好莱坞的传统。我反而寻找年龄相符的,18、19岁或20岁出头的演员。

演员费恩•怀特海特,生于1997年

# 4

《敦刻尔克》就像拍了三部电影

然后剪成一部

对话制片人

艾玛•托马斯

James Mottram=

JM

;Emma Thomas=

ET

艾玛•托马斯,诺兰的妻子和合作伙伴,她出品了诺兰1997年后的所有电影

JM: 《敦刻尔克》的制作和诺兰之前的电影有什么不同?

ET: 它们非常相似。诺兰从来都一心一意,做事不走捷径。但在许多方面,这部电影比其他电影更有野心。

《敦刻尔克》是从三个不同的视角进行叙述的,就像是拍了三部电影。我们制作了一部海上戏,拍摄了大量的空中飞行,以及有挑战性的沙滩场景。

JM: 拍摄中你亲眼看到敦刻尔克大撤退被重现,感受如何?

ET: 这令人动容。拍摄的时候正逢大撤退76周年。当你站在沙滩上,真的很难不去想那里曾发生的一切。要从1940年那次行动引发的共鸣中挣脱,非常困难。

时至今日,士兵制服和腰带上的扣子仍会被海水冲上岸。在处处都能勾起回忆地方,看见当年撤离行动的重现,真的非常感人。

历史上的大撤退

JM: 《敦刻尔克》的后勤保障一直是个问题。你会不会暗暗希望诺兰下次选一部小规模的电影?

ET: 那可能会无聊,不是吗?

而且,我必须要谨慎考虑自己想要什么。我已经唠叨了很多年,让他拍一部沙滩电影,但《敦刻尔克》和我期待的沙滩电影一点都不一样!

# 5

IMAX是拍摄

这个世界的最好方式

对话摄影师

霍伊特•范•霍特玛

James Mottram=

JM

;Hoyte van Hoytema=

HVN

霍伊特•凡•霍伊特玛

(Hoyte van Hoytema),电影摄影师,作品包括《锅匠、裁缝、士兵、间谍》(2011)、《她》(2013)。这是他跟诺兰继《星际穿越》(2014)后的第二次合作。

JM: 《敦刻尔克》使用的IMAX技术远多于你和诺兰合作的《星际穿越》。你们为何如此喜爱IMAX?

HVN: 我们都相信,IMAX是打量世界最清晰且最无掩饰的窗口之一。

IMAX格式太棒了!它的清晰度和它呈现出的画面质地都如此之美。我们找不到更好的格式来讲述这个电影,所以我们非常努力,用它来拍摄尽可能多的镜头。这非常值得!

JM: 诺兰热衷于用真的飞机和驱逐舰而不是特效。你认为这给电影带来了什么?

HVN: 我们想在摄像机里完成这么多东西的拍摄,其中一个原因是,这样就不需要再做扫描了,也就是不需要经过数字化步骤制作出最终画面。

IMAX采用很大的底片,一旦扫描,画质就受到损失。最好的扫描器也无法处理如此大量的IMAX高清画面。

所以,直接在摄像机内完成拍摄,避免数码扫描,只是为了维护尽可能高的清晰度。

JM:

风吹日晒地

拍摄这样一部的电影是一种怎样的体验?

HVN: 这对我和整个团队来说都是挑战。海水和细沙会损伤设备,要不停进行维护。这是一场和外部环境的持久战。

这也会涉及到工程学。我们发明了一些东西来克服问题,比如我给IMAX摄像机建造了特别的防溅挡板 ,这样就可以把摄像机浸在海水里,保护它们免受沙土和风的侵蚀。