文|小玉

编辑|木木

2021年,最好的消息就是新型冠状病毒疫苗可以全民免费接种了。

带了一整年口罩的深圳人兴奋了,打了疫苗就不用戴口罩了?当然不是!打了疫苗,还是要做好防护,不能把宝全押在疫苗上。

如今,地铁里、办公室、大街上,口罩成了一切生产生活的注脚。

口罩还要戴多久的话题,从去年讨论到今年,如今和新冠疫苗一同热热闹闹的登上了微博热搜。

我们必须承认,当“戴口罩”成为出门前仅次于手机和钥匙的例行检查时,人们的生活,正在被口罩所改变。

有人说2020年社交的“潜规则”就是——“摘下口罩,请不要和我说话。”

△深圳地铁里的乘客 来

自潇湘晨报

戴口罩已经变成了某种社交礼仪。

无论是在封闭的电梯里,还是在相对空旷的大街上,戴口罩都已经成为了对别人负责任的代名词。即使是在确诊病例已经清零、疫情防控降级的地区,不戴口罩走在马路上照样会遭到侧目。

自己的口臭,是带上口罩才知道,难以描述的味道伴随你一整天。

就连那些曾在约会前舔自己手臂确认过的人,在戴上口罩吸入自己的吞吐物后,也开始仔细回忆两个月前的那次接吻后姑娘的微表情。

很多自以为天天吐气如兰的俊男美女不淡定了:我平时说话也这样吗?!于是,赶紧把口罩悟了起来。

戴上口罩,表情天然地被隐藏起来

,所见之人在微笑还是在惆怅,我们无从得知。

口罩,好像是一个面具,给了成年人喘息的机会,可以隐藏自己的沮丧、失落和不安,可以不再费心揣测对方的表情,可以不需要赔笑敷衍,多了一份坦然和自在,有了做真实的自己的底气。

圳长朋友阿猫说自从戴上口罩,她的社交恐惧症减轻了。

走在公司走廊上可以目中无人保持高冷,不用眯着近视眼使劲辨认熟人,以免别人跟她打招呼,而她自己却视而不见。不用假装厚道地用“嗯、啊、哦”和同事尬聊了。戴着口罩去和大客户谈理财方案,感觉亲切了很多,彼此之间地位财富见识的差距,似乎都被口罩消弭了,也感觉更有底气和自信了。

口罩尽管贵,但戴上口罩后不需要化妆了,至少节省了口红及其他化妆品。戴上了口罩的情侣,对方虽然不能够看到你巧笑倩兮,可也更加突出了美目盼兮,毕竟眼睛才是心灵的窗户。

香港出现一例宠物犬被诊断新型冠状病毒检测阳性的案例,也由此令养宠人十分慌张。一些狗主人考虑给自家宠物戴上口罩,避免感染。

其实,

今天人们熟悉的防疫口罩,是一个世纪前在中国诞生的。

1910年秋天,一场鼠疫肆掠中华帝国东北诸省(当时称为满洲),中国统治者打破了与西方医学的长期对立:任命年轻有为的华人医生伍连德——一位来自英属马来亚的剑桥毕业生为防疫总医官。

伍连德进而对当时的外科手术口罩——由纱布缝装棉絮制成——进行了改造,将其改成了易于佩戴的防护用品。

然而在今天的西方社会,戴口罩似乎成了一件难以接受的事情。

新冠疫情爆发之后,在中国以及其它亚洲国家,比如日本、韩国等国,国民在公共场所戴口罩是很正常的事情。但是,当欧洲成为新冠疫情的“震中”,这些

国家的专家和政客都表示:

没有必要戴口罩,

普通人戴口罩没有什么效果,

口罩是给生病的人戴的

......

前一段时间,在微信朋友圈中我看到了一则华人朋友的分享:在阿姆斯特丹的唐人街有华人戴口罩出行...... 结果,引来了全副武装的医务人员前来检查!

奥地利华人媒体《维城》也报道了这样一则短讯:一名华人妇女在维也纳市中心被罚款150欧元,原因是因为她当时戴了口罩。

欧洲部分国家有《禁蒙面法》。

比如严格执行的国家就有德国、比利时、法国......如果是有人生病必须佩戴口罩,那么需要要求医生开具证明。

于是,戴口罩被某些西方国家给污名化了,他们的民众就会选择不戴口罩来证明自己的健康,以防止被社会排斥。这一幕就如同法国的一名议员在议会过程中因佩戴口罩,遭到他人的嘲讽与吐槽。

戴口罩作为一种具有防护性心理意义的举动,符合中国人在熟人社会沉淀下来的防护陌生人的心理倾向。在不确定、不安全、流动性强的现代社会,是具有“镇静剂”的作用。

而西方人习惯与陌生人搭讪和交往,向他人展示受人欢迎的特质,这对他们而言是很重要的。但是,戴口罩则传达了与他们特质相反的信息,所以遭到了他们的抗拒。

口罩争议背后是东西方“文化”的差异。

戴口罩的日本上班族

其实,比中国人还要热衷口罩的,要数日本人了。在日本的街头、商场、公共交通等场合,满眼都是戴口罩的男男女女而“口罩文化”在日本的盛行,多次重大公共卫生事件的“应激反应”,让日本人养成了“感冒就要戴口罩”的下意识习惯,并逐渐成为了一种常识性的公共礼仪——既为自我保护,也避免传染别人。

为解决口罩带来的各种不适应,

世界各地在尝试着和口罩成为“朋友”。

带上口罩,人们看不到彼此的脸,无法相互“识别”。习惯了“刷脸支付”的用户戴上口罩后才发现,手机的“面部识别解锁”根本不认自己这个主人。

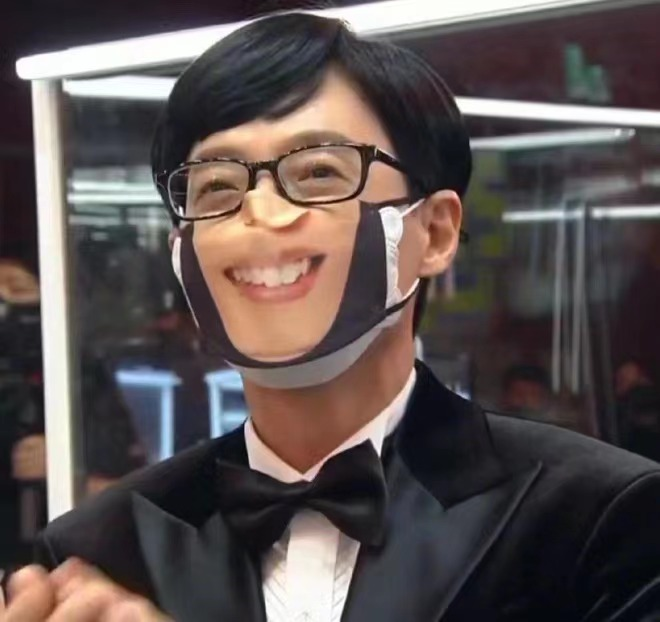

巴西一名画家从新冠疫情中嗅得商机,在口罩上绘制逼真的局部人脸,令人们戴口罩同时展示“真容”。这位画家豪尔赫了解到很多人不爱戴口罩的一个原因是不好看、丢失自我,于是他发挥自己的特长,照着人们的照片为他们画人脸口罩。

画家豪尔赫作品

以色列设计师罗恩·阿拉德(Ron Arad)的棉质口罩描绘了毕加索、马蒂斯和达利等著名艺术家的面孔。口罩募集的资金将用于“为护理者微笑”活动,旨在为医院和护理机构的医护人员提供支持。很多名人纷纷戴着同款口罩拍照支持这项活动。

根据英国一家统计网站的数据,

超过五分之一的英国人计划,今年为朋友和家人购买口罩作为礼物。

一位有两个孩子的妈妈疫情期间另辟商机,在家设计加工个性化口罩销售给企业,每月收入超过7000英镑(约62600人民币)。此外还有美妆博主和抖音网红等“潮人”,他们都对丹妮的设计大为夸赞,为她带来更多订单。甚至一些名人也多次找她订制口罩。

巴黎时装周也大量出现了口罩的身影。除了口罩之外,这季时装周场外街拍还出现了许多抗液配件,包括有人把迷你瓶的免洗手消毒液挂在包包上,变成最时髦又实用的配件。

可见没有什么是不能改变的,

在经历了一个世纪之后, 文化的发展出现了历史的轮回,口罩已经逐渐成为一种从中国走向世界的社会共识。

最新报道,美国阵亡将士纪念日上,带着口罩的拜登夫妇和没戴口罩的特朗普夫妇一同上了热搜。尽管口罩之争在西方存在着两极化的争议,但或许,这一次的疫情,可以打破西方社会民众们的固有思维以及文化方式,形成新的适应性更强的文化氛围。