作为汽车史和武器设计史上里程碑式的人物,费迪南德·保时捷博士早已为世人所熟知。

他在二战期间设计的一系列作战车辆都采用了电传动设计,惹来了诸多争议。有人认为这种做法极富前瞻性,但更多的人认为电传动可靠性差,并不适合作战车辆。

其实,保时捷的电传动装置在设计上并没有什么大问题,动力系统的多数故障都是散热不良引起,还有一些则应该由超负荷运转的汽油发动机背锅。

在20世纪40年代,电传动已经不算是什么“黑科技”了,它的历史可以追溯到20世纪初期,当时的汽车工业已经曙光初现,而年轻的保时捷也开始崭露头角。

费迪南德·保时捷对电传动的执念由来已久,早在14岁时,他就开始鼓捣一些“电学实验”,第一份工作也干脆是在电力公司当工人。

后来,他的兴趣逐渐拓展到汽车上面。

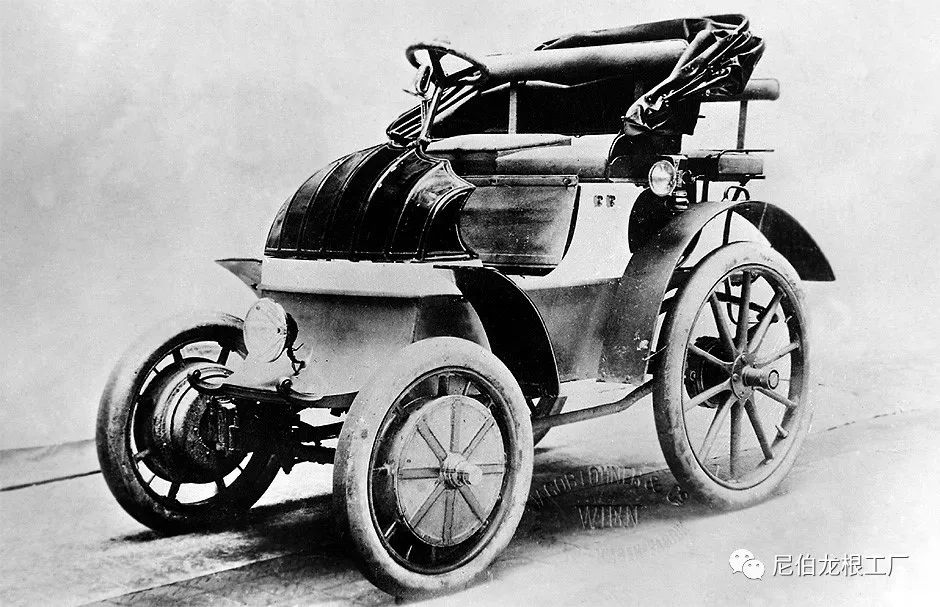

早期的设计都是一些纯电动车和类似于今日“增程电动车(在纯电动车的基础上安装燃油引擎,为电池充电)”的东西,1897年,他发明了轮毂电机,大大简化了电动车辆的构造。

1906年,年仅31岁的保时捷来到欧洲规模最大的汽车企业之一,位于维也纳新城的奥地利-戴姆勒公司(Austro-Daimler)出任技术总监。

当时的奥匈帝国陆军正在进行机械化改革,军方希望保时捷可以为他们设计一种通用化的牵引机具,用于运输物资和牵引重炮。

由于当时的电池技术相对原始,在设计这种牵引机具时,保时捷摒弃了纯电或增程充电方案,转而采用汽油发动机电传动方案。

1894年,年仅18岁的费迪南德·保时捷在贝拉·艾格电力公司(Bela Egger & Co)工作,他很快就成了这家公司的研发部经理。值得一提的是,保时捷其实学的是管道修理和贸易专业,他在工程学方面的成就完全是自学成才。直到1924年,保时捷设计的梅赛德斯PP赢得塔加-弗洛里奥公路赛(Targa Florio

)冠军之后,斯图加特理工大学才授予他名誉工程学博士学位。

1900年问世的洛纳-保时捷(Lohner-Porsche)电动车是第一辆装备了轮毂电机的电动车,也是世界上第一辆前驱车。

1908年12月,保时捷拿出了第一套设计方案——“A列车(A-Zug)”。车头上装有一台100马力的6缸汽油机,以及配套的70千瓦发电机,发电机向后轴的两具轮毂电动机传输电力,最高时速18km/h。

车头可以牵引5-10节特制的两轴车厢,每节自重1.7吨、载重2.3吨。所有的车厢轴都有转向能力,而且全部都配备了电动机,电力由车头的发电机通过电缆向后输送。

这就意味着,“A列车”虽然非常长,但却可以在比较崎岖的路段行驶。

在通过不够结实的桥梁或临时便桥时,只要有足够长的电缆,就可以让车头先过桥,然后再把车厢拆开,用车头往在桥另一头的车厢输电,一节一节的开过去。

“A列车”的转向能力也非常强,适合在蜿蜒的山路上行驶,奥匈帝国曾经将该车送到多山的波黑地区进行试验。

如果换上铁路车轮,“A列车”还可以在铁路上行驶,变成真正的列车。

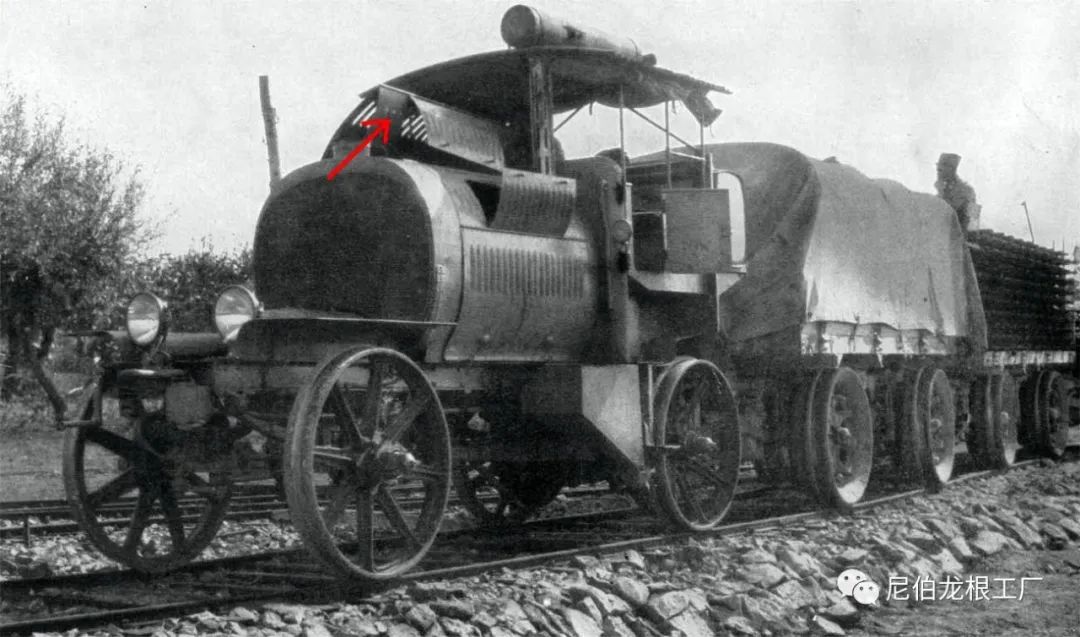

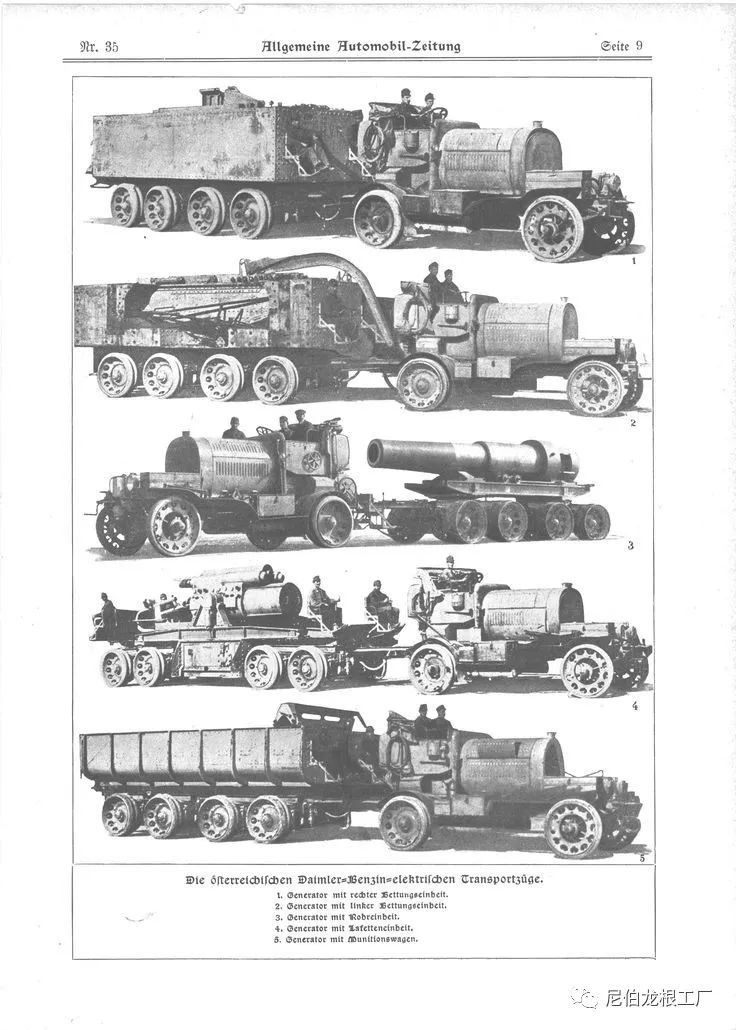

奥地利-戴姆勒“A列车”,其车厢与当时的铁路敞槽货运车厢类似。

作为试验品的“A列车”证明了保时捷的思路是行得通的。

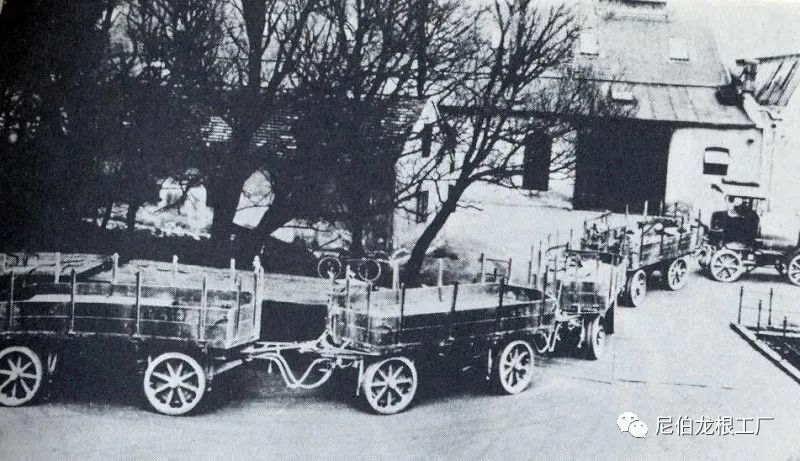

1911年出现的“B列车”性能又有改善,发动机功率提升至150马力,发电机功率也相应提升至93千瓦,每节车厢的载重提高到4-5吨,这样一来,一列“B列车”有能力运载50吨之多的货物。

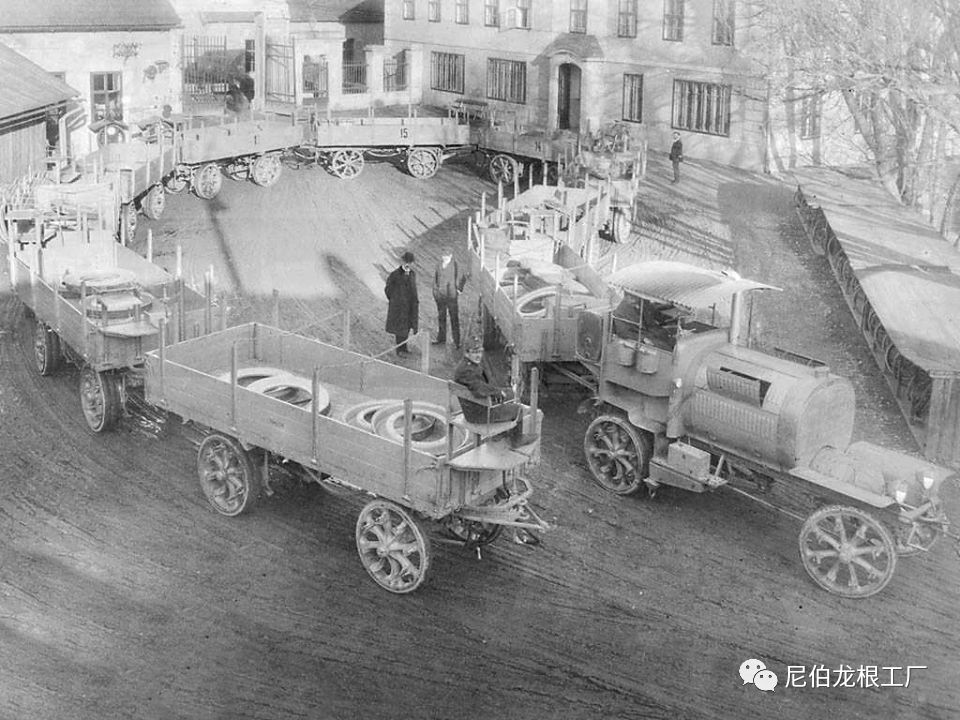

相较于“A列车”,"B列车“的体型要大上不少,图中这几列列车的车头存在一些细节差异。

这列“B列车”挂载了10节车厢,可以看出它非常灵活,转向性能非常之好,车斗里面的圆盘应该是它自己的铁路车轮盘。

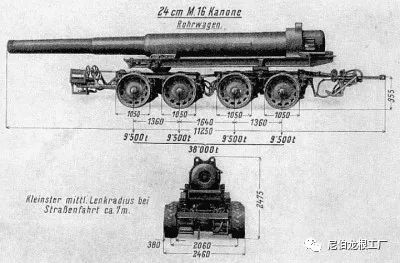

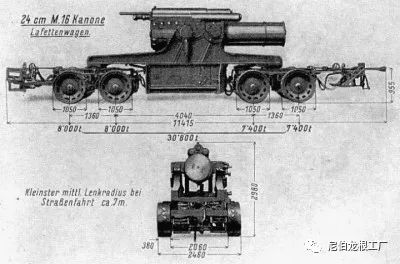

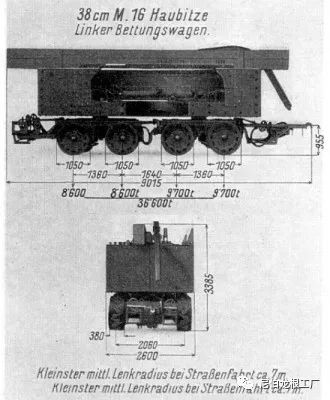

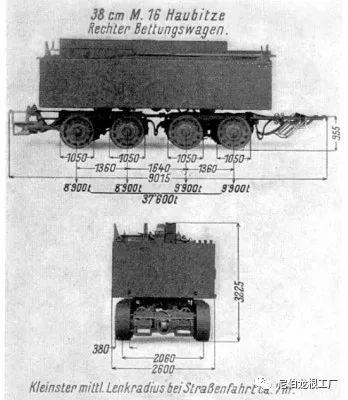

一战之前,斯柯达公司启动了一系列超重型榴弹炮(所谓“攻城炮”)的研发。它们就是1916年服役的24cm M.16、 38cm M.16 以及42cm M.16这几种庞然大物。这些超重型榴弹炮威力惊人,可以摧毁坚固的大型永备工事,也可以用于岸防。但只能放在固定阵地里发射,加上底座重达100多吨,运输时只能“大卸四块”。

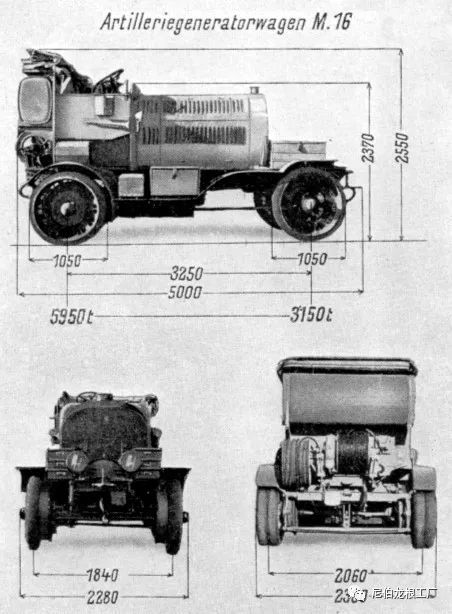

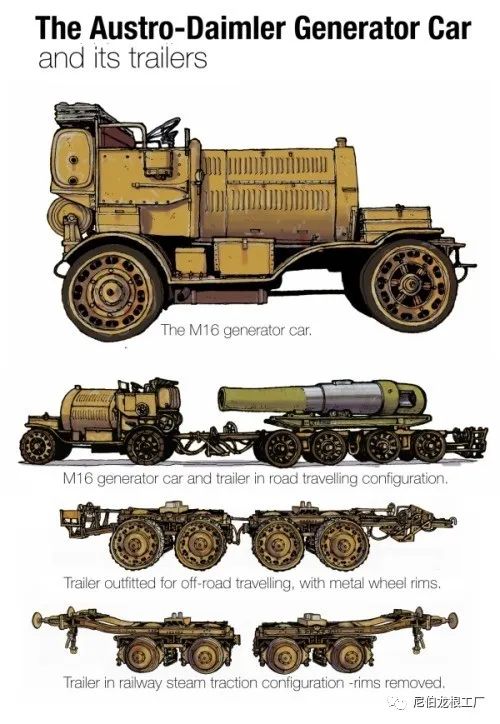

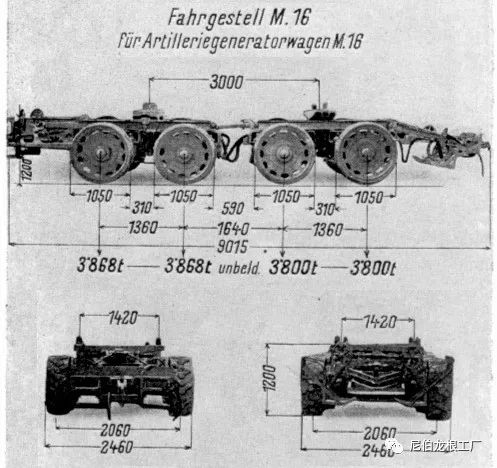

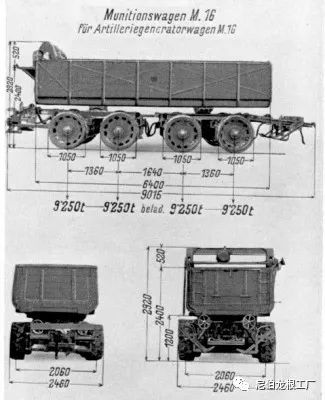

为了运输拆开的火炮各总成,保时捷在1914年时开发了“C列车”,又称“M16炮兵发电车(Artilleriegeneratorwagen M-16)”,该车的车头使用和“B列车”相同的发动机与发电机,只有一节8轮低地板车厢,分为前后两节,可以像铁路车辆转向架一样成组转向。

车头后轮输出动力,车厢为8x4的动力输出形式(第2、4轴),因此驱动轮共有6个。

M16炮兵发电车公路最大时速为16km/h,铁路最大时速为27km/h,百公里油耗约为300升,性能非常可靠,但不太好伺候——举例来讲,它的油滤每使用2-3小时就要清洁一次,气门阀每行驶10km就需要润滑,机油消耗量也在百公里50-100升的水平。

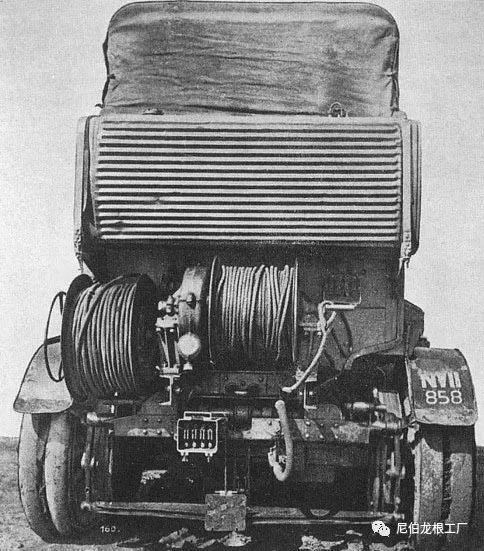

与之前的型号相比,

M16炮兵发电车

的外形要更加军事化一些,车头后轮为双层轮。

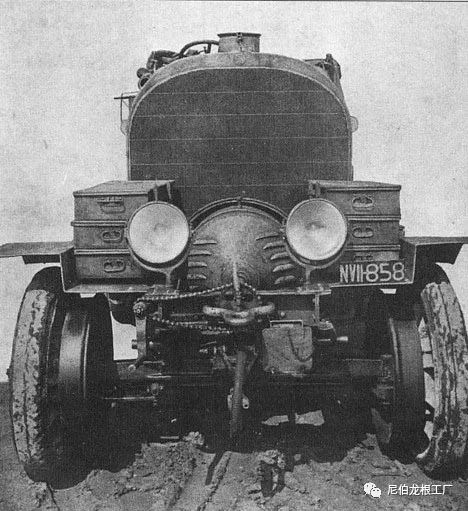

M16炮兵发电车

的车头,与之前型号一样,该车也装备了实心橡胶胎

,车尾左侧的线卷是用来在车厢单独过桥的时候,为车厢电机供电用的,中间的线卷是绞盘,绞盘下面的方盒子是电源插座,最上面的大型箱体为油箱,排气管出口在后轮往前的位置,两侧都有。最后一张图是二战期间德国国防军使用的状态,车尾右侧加装了尾灯和牌照支架。

M16炮兵发电车

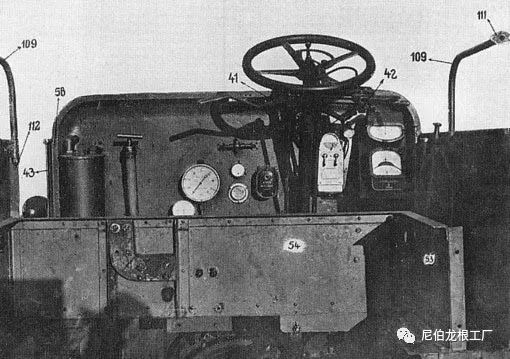

的

驾驶位,注意该车为右舵,只有左边有门,方向盘右边应该是电压表和电流表。

驾驶室帆布篷竖起的状态,注意该车没有挡风玻璃,侧面的雨挡也没有开出视窗。

M16炮兵发电车车头重约9.1吨,以运载24cm M.16榴弹炮时为例,各总成外加车厢的总重如下:

空车厢。

车厢运载炮管的状态,前后两节串联使用。

车厢运载炮架的状态,前后两节分别固定于炮架两端。

车厢运载左侧底座的状态,

前后两节串联使用。

车厢运载右侧底座的状态,

前后两节串联使用。

车厢运载弹药斗的状态,

前后两节串联使用。

“A列车”和“B列车”的数量应该都非常稀少,有资料显示“C列车”在一战结束之前一共生产了349辆,但无法明确这数字究竟是按“列”算还是按“节”算的——如果从奥匈帝国的超重型火炮产量来看(每一种的产量都难得上两位数),“按“节”算的可能性很大。

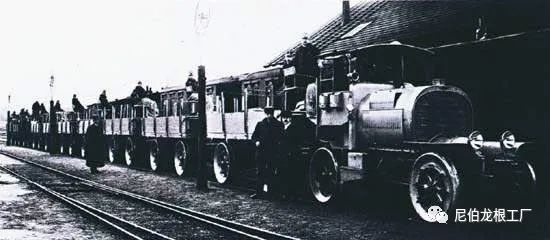

铁路行驶状态下的

M16炮兵发电车

,它的内圈轮毂就是铁路车轮,在铁路上行驶时需要把外圈轮毂连同轮胎一并拆下。

二战爆发之前,德国控制了奥地利和捷克斯洛伐克,前奥匈帝国时期的超重型火炮基本都落到了德国国防军手里。这些炮被连同M16炮兵发电车一起,装备到一些炮兵营当中。例如国防军第84炮兵团第2营就装备了7门翻新过的24cm M.16榴弹炮,先后参加了比利时、法国和东线北部的战斗。

到了这时候,那些M16炮兵发电车的车龄都已经有20多年了,最终很有可能因为无法修复而寿终正寝,之后被Sdkfz 9半履带牵引车替换。