1、苹果的辉煌与窘境

2018年8月2日,绝对是值得载入历史的一天。在这一天诞生了史上首家市值超万亿美元的企业,这就是美国苹果公司。

如果将苹果看作一个国家的话,其

GDP

在全球排名第

16

。

苹果当时比埃克森美孚、宝洁和AT&T(T.N)的市值总和还高,并占据标准普尔500指数总市值的4%。

面对这一史无前例的伟业,分析师们纷纷表示,万亿市值不算什么,苹果的高光之路才刚刚开始。

GBH Insights公司的分析师丹·艾维斯(Dan Ives)说,“苹果市值达到了1万亿美元,这不是终点。我将之视为增长和盈利的新阶段。”

分析师Brian White认为:“如果考虑到苹果正进入一个极强的景气循环周期,我认为我们的万亿美元目标实际上还是相当保守的。”

投资银行Monness Crespi Hardt分析师布莱恩·怀特给出的苹果目标股价最高,为275美元,对应的苹果市值为1.3万亿美元。怀特说,虽然市值创下记录,但“苹果仍然是世界上被低估最严重的股票之一”。当时国内也有不少业内人士纷纷附和,万亿美元不会是苹果的终点,而是苹果的新起点。

这些乐观预测犹言在耳,在短暂的巅峰之后,苹果随即遭遇了连番打击。一切乐观的预言均遭到现实无情地打脸。

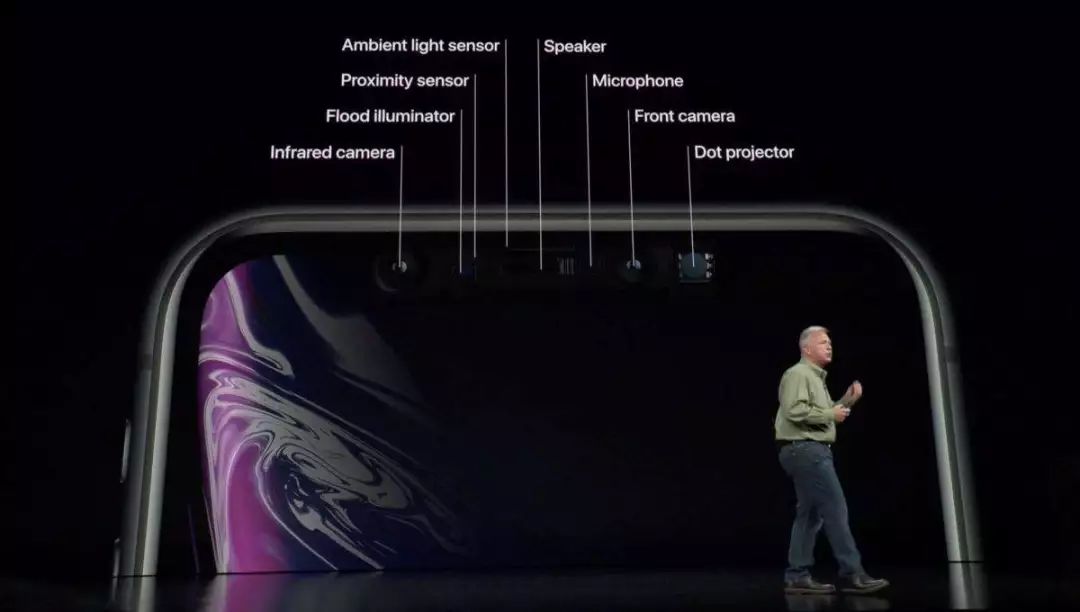

首先是九月的新品发布会,万众期待的新旗舰iphone XS 几乎毫无亮点,相比上代产品iphone X,仅仅是屏幕分辨率、续航时间、CPU、摄像头等技术参数有所改善,n年前被中国山寨机玩烂的双卡双待居然被当成了新机的最大亮点,让众多果粉大失所望。

虽然亮点匮乏让果粉伤心,但是伤肾指数毫不含糊。iphone XS max的高配版本售价超过RMB 1.2万元。

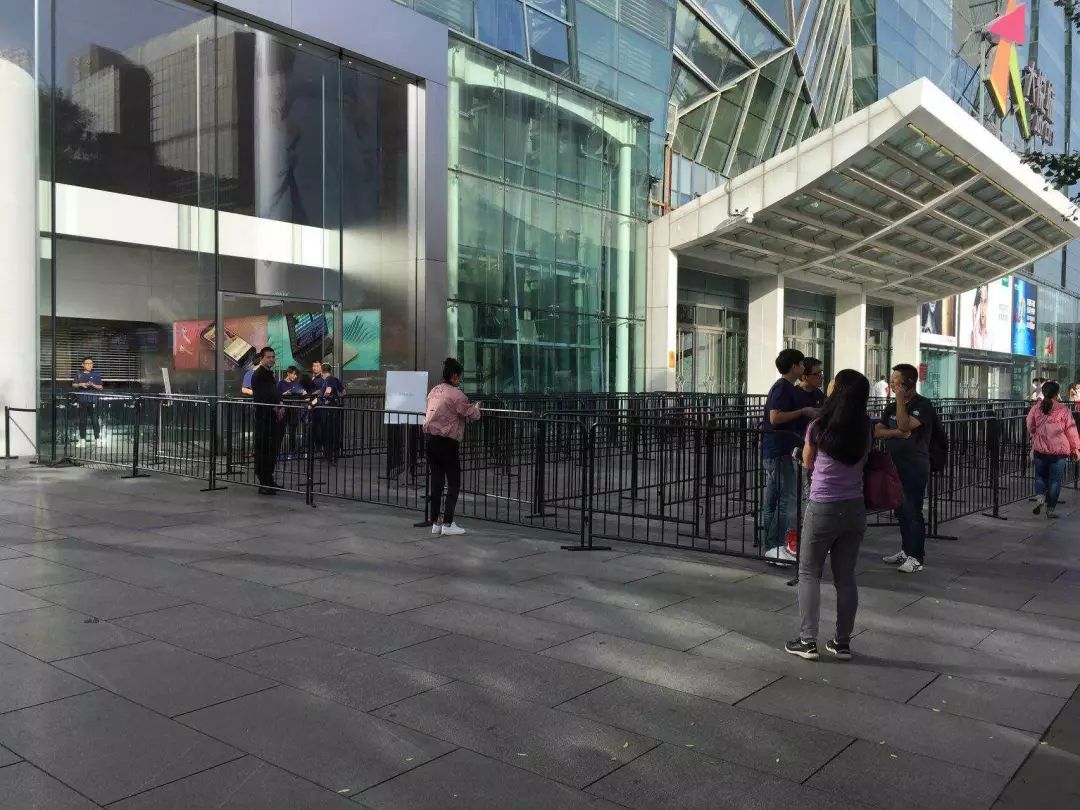

与往年新品首发,苹果零售店排成的抢购人龙形成强烈对比,今年苹果专卖店门前冷冷清清。往年苹果新机首发就是黄牛的狂欢节,今年囤货的黄牛遭遇暴击,不仅预计中供不应求的抢购场景并未出现,苹果手机保值的神话也被打破,官方指导价很快下调,导致他们只能挥泪赔钱甩货。

终端销售的惨淡,随后反映到上游供应链。

由于销量不及预期,苹果不得不削减产量,产业链上的代工企业、经销商、零部件运营商均受到影响。

实际上,苹果的上一代产品 iphone X就已经因为亮点匮乏,导致销量不及预期,进而造成砍单。

今年第一季度,由于iPhoneX、iPhone 8以及iPhone 8 Plus的零部件订单较预期低15%至30%,iPhone供应链零部件供应商面临被迫放长假,一些零部件供应商甚至破天荒地出现了暂时停产。苹果的内存、摄像头模块、3D传感模块等部分上游供应链厂商,也被提醒要控制库存,以应对订单下滑的影响……

iphone销量增长虽然不及预期,但是销售额仍然有较大幅度增长,因为

卖得更贵了

。

2018年第三季度,iPhone当季销量为4688.9万台,与去年同期4667.7万台的水平几乎持平,但归功于iPhone更高的平均售价,在销量未出现增长的情况下,iPhone的销售收入增长依然达到近30%。

靓丽的销售业绩只能成为苹果盛世的最后遮羞布。

并且还是暂时的。

极限点就意味着失速点。

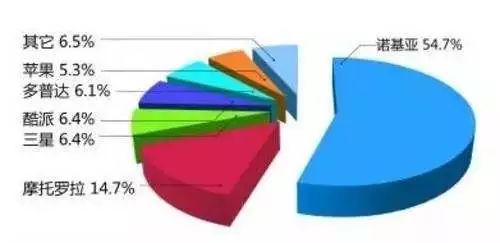

2009年,诺基亚在移动终端市场的份额高达54.7%,比所有竞争对手加起来还要多,然而之后就走向快速滑坡的大崩盘。

如今,冷冰冰的商业铁律再一次发挥了作用。

到了第四季度,情况进一步恶化。苹果CEO库克表示,该公司预计截至12月29日的季度销售额约为840亿美元,低于此前预计的890亿美元至930亿美元。

这意味着,自库克2011年担任首席执行官以来,苹果将首次报告圣诞假日季度销售放缓。

这些负面消息统统反映到股价上。截至纽约时间2019年1月3日,盘后交易时间结束时苹果股价为146美元,苹果市值为6928.28亿美元,相较最高点每股232.65美元以及总市值1.1万亿美元,跌去近40%。

相当于跌掉了一个阿里。

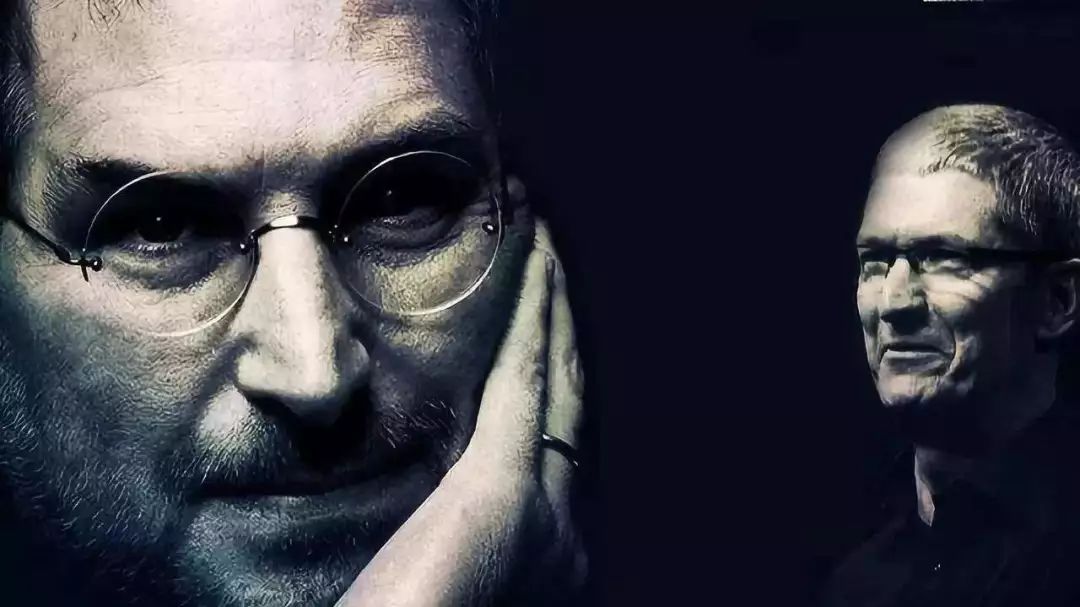

很多人特别是果粉,将苹果的业绩下跌归咎于其CEO蒂姆·库克。在他们眼中,苹果的魅力在于不断创新,其创始人及前任CEO史蒂夫·乔布斯的口号非同凡想(think different)才代表苹果的气质,这代表了追求极致,追求创新,追求完美的精神。

库克则是让苹果的产品变得越来越平庸,泯然众人矣。

乔布斯时代,苹果是清新脱俗、特立独行的艺术家。在果粉眼中,乔布斯对产品有种极致的坚持,不会做任何的退让,但正是这种坚持,让苹果始终与众不同。

库克让苹果越来越没有特色,越来越与安卓手机相似。

在库克时代,苹果更像一个油滑的纽约政客,八面玲珑,却让人疏远。为了拓展市场,他在5年半时间里,先后11次造访中国,甚至配合本地的创业公司,频频公开作秀。为了“顺应消费者需求”,iPhone摄像头凸了,屏幕变大了,双卡双待了,甚至推出了土豪金、玫瑰金和彩色外壳。

那么疑问就来了。如果库克只是一个庸才,乔布斯为何在重新执掌苹果之后,费了好大力气将他从康柏公司挖来,并始终委以重任?如果库克能力平平,乔布斯为什么在把自己付出一生心血的苹果公司交付给他,而不交给苹果公司的其它伙伴?

苹果真的没人了吗?

非也非也,乔爷虽然故去,但是依然人才济济,主要班底仍然齐整。乔布斯离去时,苹果的每一个部门都汇聚了全球顶尖的人才,他们中包括:

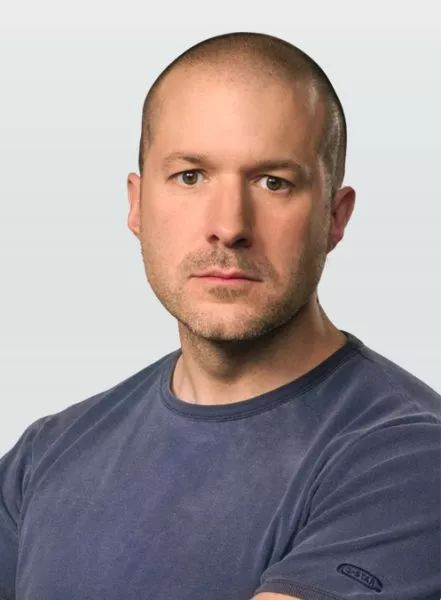

全球顶级工业设计师、被称为“苹果产品的灵魂”的首席设计总监乔纳森·艾维(Jonathan Ive),曾主导完成了从iPod、iMac、iPhone、iPad等硬件产品到iOS操作系统的设计工作,仅本人便拥有超过5000项设计专利。苹果公司甚至专门为他增加了首席设计官(ChiefDesign Officer)这个头衔。他对乔布斯的设计理念理解最为深刻。

乔纳森·艾维

软件天才、首席架构师斯科特·福斯特尔(ScottForstall),是苹果创新的执行者,曾被全球商业媒体《FastCompany》评为2011年全球企业界最具创造力人物第二名(仅次于乔布斯);

斯科特·福斯特尔

掌管mac、iphone 两个关键部门的硬件掌门人鲍勃·曼斯菲尔德(Bob Mansfield),在他的带领下,Mac电脑的销售已经连续21个季度同比增长,而增长率超过PC市场的整体增长率。

鲍勃·曼斯菲尔德

营销大师、全球营销副总裁菲尔·席勒(PhilSchiller),1997年4月,席勒跟随乔布斯重返苹果,此后一直是乔布斯发布会的得力助手。苹果产品的推广、营销、广告都由他策划完成,iMac、Macbook、Airport、Xserve、Mac OS X、Safari、AppleTV、iPod以及iPhone等产品深入人心的广告营销都来自于他的领导。

菲尔·席勒

乔布斯为什么这些人都不挑,单单挑中了库克?退一万步讲,就算库克本人不行,这些精兵强将都还在,难道他们就会眼睁睁地看着库克把苹果一步步带入深渊?

乔布斯不可能一个人成就苹果,库克也不可能一个人拖垮苹果。

苹果遭遇的窘境,只不过是露出水面的冰山一角而已,水下还有许多深层次问题不被大多数人所察觉。我们将在以后的几篇文章中逐步进行剖析。

不过在具体剖析之前,需要简单交代一下需要用到的背景知识,也是混沌大学的核心理论。

2、复杂系统与演化经济学

“你能看到多远的过去,就能看到多远的未来。”

——温斯顿·丘吉尔

以往人们谈到苹果,往往被乔布斯的个人魅力光环所眩晕,难以看清真实的苹果。

苹果的成长过程并非是一帆风顺,其中有高峰有低谷,甚至差点濒临破产。

让我们回到历史,看看苹果公司如何一路走来,从一个名不见经传的车库创业公司,克服重重困难,成长为世界市值第一的超级公司。

苹果公司当前所有的表现,线索都蕴藏在其历史当中。

坦率地说,从一开始,

苹果公司

就

存在锐意创新与良好管理两者难以兼容的窘境。

这一问题深嵌在苹果的文化基因中,纠缠了公司的一生。

从苹果公司的整个发展历史可以看出,苹果公司很擅长开辟第二曲线(新业务),但是在夯实第一曲线(现有业务)方面,特别是面临强力对手的竞争时,存在一定的短板。

为了理解这句话,我们需要搬出

所谓的“混沌心法”:

用第一性原理,跨越非连续性,实现第二曲线式的增长。

这句话咋一听比较难懂,其实是基于演化经济学的理论,描述了经济系统的非连续演化过程。

传统的经济理论将经济增长看做是线性的连续增长。

基于传统理论,经济系统自身绝不会以任何方式创造条件;经济条件是外生的,经济行为者对强加给他们的假定条件作出反应;

新知识的创造、企业家的作用、技术变迁和主导部门的重要性被排除在外

。

演化经济学研究重点在于创新引发的新偏好的生成、技术和制度的创新以及新资源的创造。

基于演化经济学理论,

创新是永无休止的经济变化的第一推动力

,创新是经济系统的内生因素,当新旧经济结构交替时,新经济结构会破坏原有的经济结构,即“创造性破坏”。

用一句话概括,传统理论研究的核心命题是

“存在”

,即在给定的经济结构下,经济系统会有怎样的表现;

而演化经济学的核心命题则是

“演化”

,即如何从一个旧的经济结构变成一个新的经济结构。

例如,历次工业革命以及经济周期的背后,都伴随着经济结构的变化;从更微观的层次上看,当今世界创新更是无处不在,新产品取代旧产品,新业务取代旧业务,新模式取代旧模式,几乎每天都在发生。

在经济全球化、技术变迁以及高质量竞争和环境下,演化经济学将起主导作用。

在演化经济学的理论框架下,古典经济学仅是短期或封闭条件下,经济结构不变时的近似,正如牛顿力学是宏观条件下量子力学的近似。

传统经济学基于牛顿经典力学,演化经济学的理论基础不是基于量子力学,而是基于混沌理论(或复杂性科学

)

。

经济系统是典型的混沌系统。

创新,可以看做混沌经济系统的新秩序自发涌现的过程。

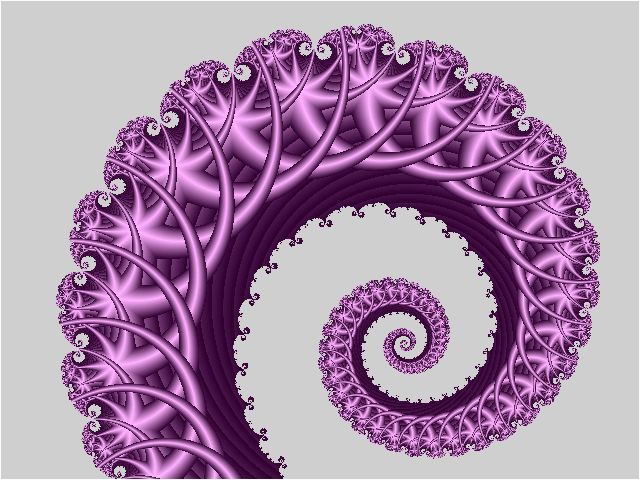

基于混沌理论,经济系统的演化呈现出典型的分形结构,也就是不同尺度下的自相似性,经济系统可以看做无数大大小小的S曲线组成的复合结构。

之所以叫做S曲线,是因为任何技术、产品、业务都会经历诞生、发展、成熟衰亡的过程,其发展轨迹形如字母“S”。

从最微观的尺度看,一项单独的技术演化,是一条S曲线;产品是许多技术复合的载体,其演化过程也是S曲线;基于产品的业务、公司、行业的演化,则是更大尺度的S曲线;许许多多行业、公司构成的一个国家的宏观经济,也是S曲线;许多国家构成的地区或全球经济走势,则是最宏观的S曲线。

所谓非连续性,就是每一条S曲线最终都存在极限点,在原有的S曲线内发展存在极限。只有跨越到新的S曲线才能获得持续增长。

用分形观点看,

小尺度的不连续性,在更大的尺度上看则是连续的

。混沌大学所倡导的第一性原理式的思考方式,就是让你跳出小尺度的认知局限,

在更大的尺度上找到发展的方向

。

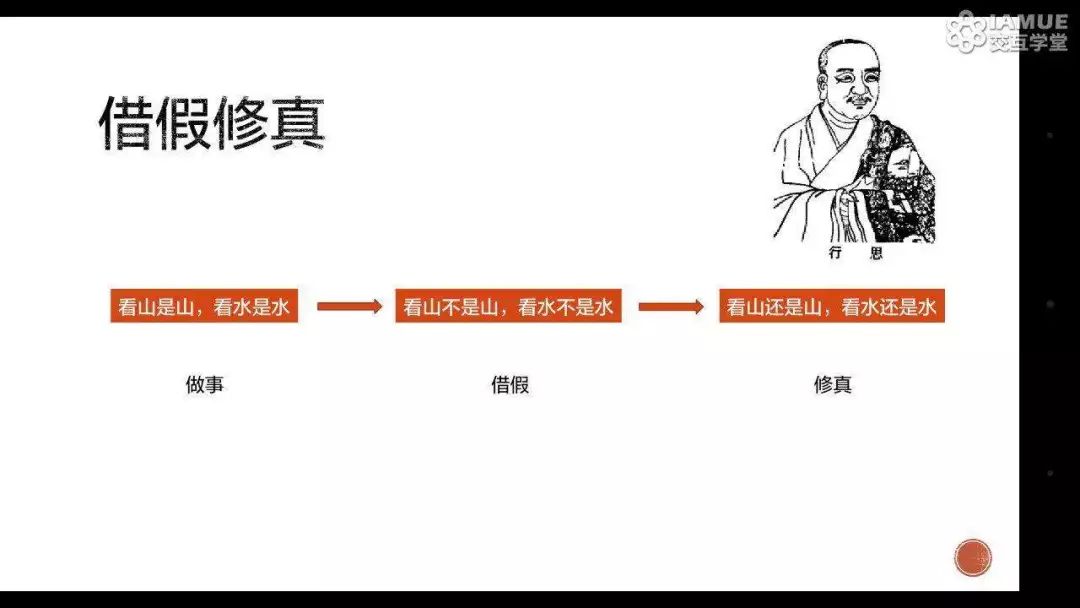

苹果的案例呈现出特别典型的分形结构,从最微观的产品尺度直到最宏观的国民经济的尺度均有涉及,是一个绝佳的“借假修真”的工具。

要想看清苹果公司的发展历程,要把视野放得再广阔一些,首先搞清楚在苹果公司诞生之前,其所在的行业经历了什么?

在创始之初,苹果公司是一家个人电脑公司。它的出现,与当时美国的电子计算机工业热潮密不可分。

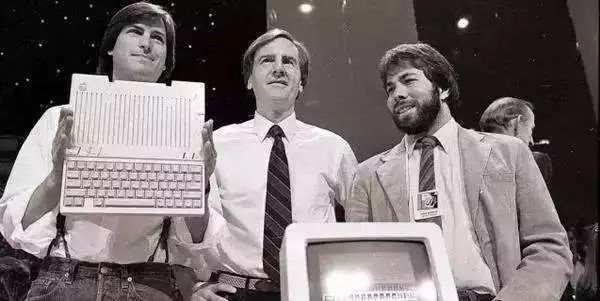

苹果公司的三位创始人

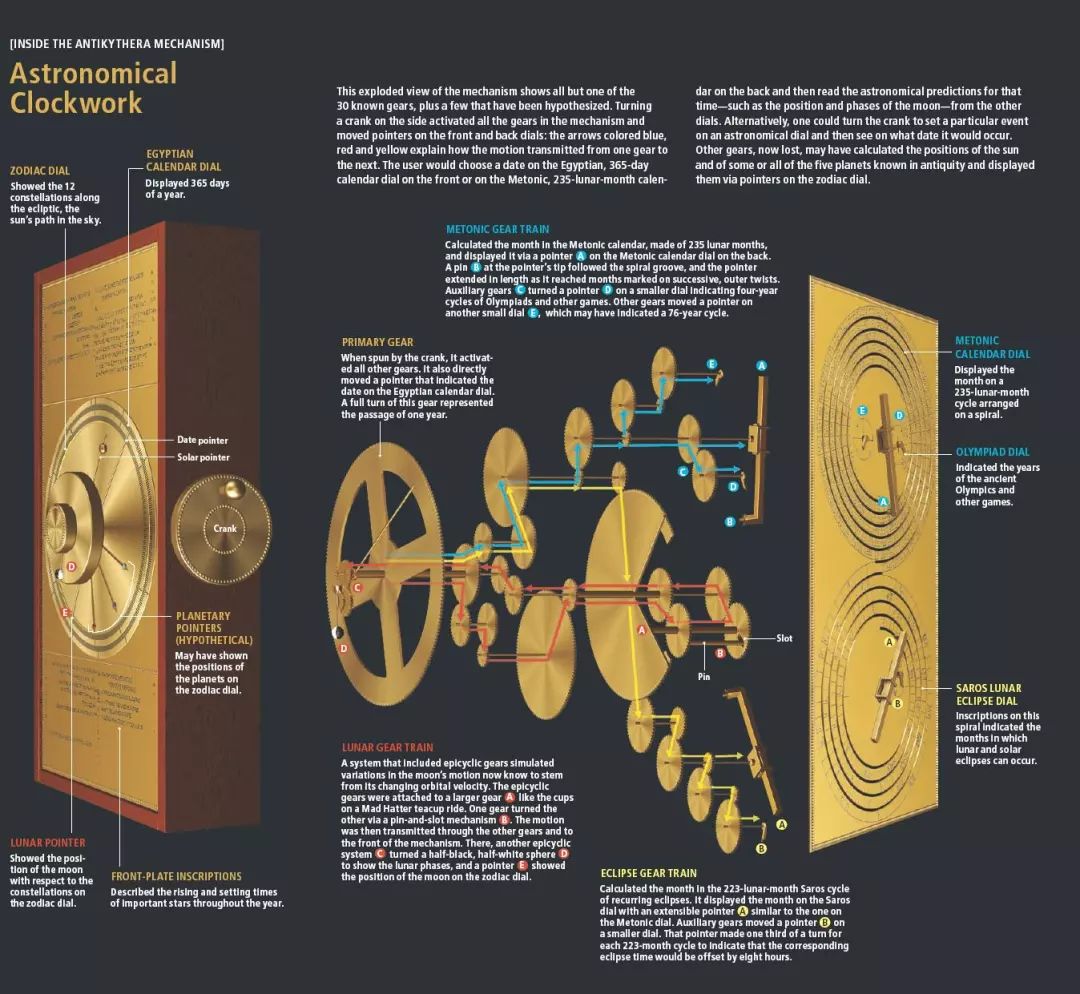

用机器代替人进行计算的构想,经历了极长的孕育期,甚至可以追溯到中国的算盘,以及古希腊一种叫做“安提基特拉”的用于计算行星运动的装置。

“安提基特拉

”

1801

年正处于第一次工业革命的高峰,有人在织布机的基础上进行改造,使用了一系列打孔的纸卡片来作为编织复杂图案的程序,被看做是机器编程的开端。第二次工业革命期间,一系列基于电子技术的器件相继被发明出来,二十世纪上半叶,许许多多单一用途并不断深化复杂的模拟计算机相继出现。

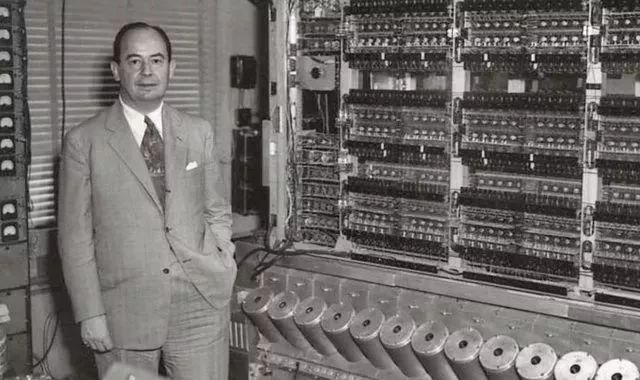

冯诺依曼和

EDVAC计算机

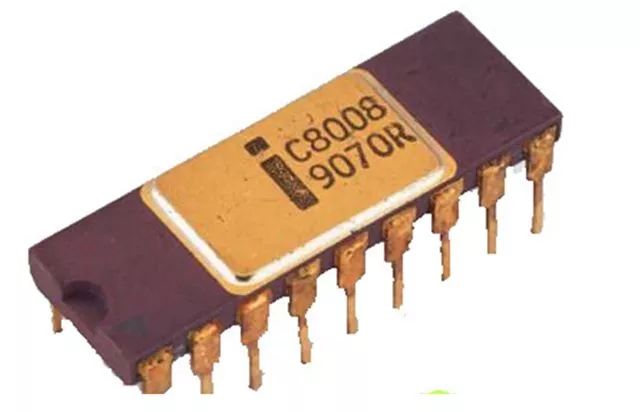

第一台真正的电子计算机建造于二十世纪五十年代,最初是专供国防和大型科研机构使用,经过二十多年的不断发展,不断趋于小型化、廉价化。七十年代集成电路技术成熟并走向商业化应用。

1972

年

4

月

1

日

,INTEL

推出

8008

微处理器,标志着电子计算机走向家庭的准备条件已经逐渐成熟。

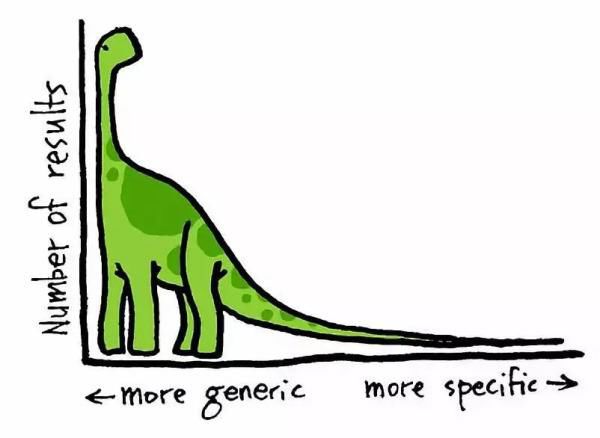

根据复杂科学的“无标度网络“”理论,行业竞争的最终结果会导向幂律分布,即强者恒强的“马太效应”,也就是人们常说的“要么成为行业第一,要么出局”。越是强竞争的行业越是如此。

大家可以回想一下,大部分强竞争的行业最终稳定之后,基本都会呈现“

721

”的结构,老大占据

70%

的份额,老二占据

20%

左右的份额,其他玩家分享剩下的

10%

。

幂律分布

在互联网行业,这种头部效应更加明显,例如即时通信领域,腾讯微信在中国市场几乎达到了“

10/0/0

”,类似物理学上的“玻色

-

爱因斯坦凝聚”。(参见本公众号历史文章:《

从量子力学模型看互联网时代的”强者通吃“

》

)

在这种趋势下,争夺行业第一就成为所有场内玩家的首要使命,因为这不仅仅关系到利润,甚至关系到企业的生死。

在这场游戏中,蓝色巨人

IBM

成为了赢家。

在六十年代,美国存在八大计算机公司,除了

IBM

之外,其他七家分别是U

NIVAC

、都市生活、科学数据系统、控制数据公司、通用电气公司、美国无线电公司和霍尼韦尔公司。

IBM

一系列技术创新和正确的商业决策,击败了或收购了其他竞争对手。到了

1975

年,

IBM

生产的计算机数量占据了世界计算机总产量的

80%

,取得了绝对统治地位。

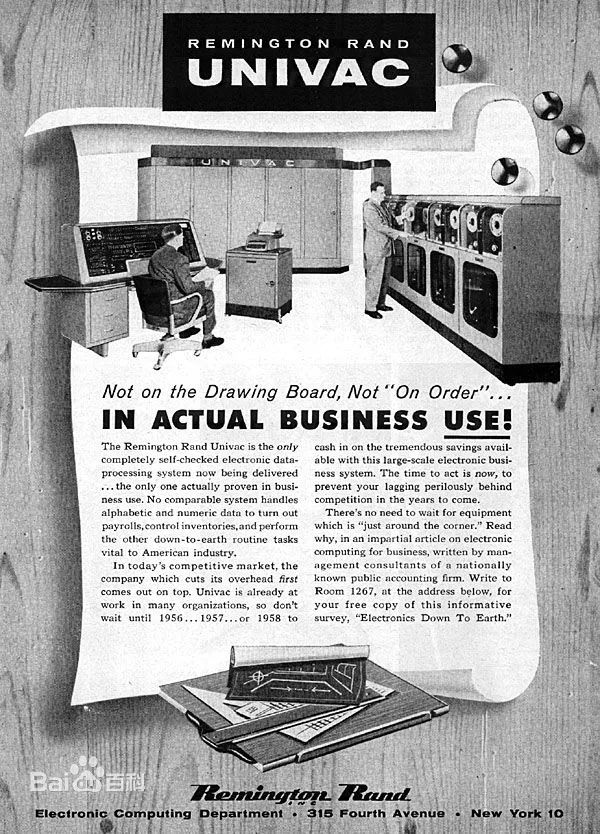

世界上第一家计算机公司UNIVAC的宣传海报

IBM

的英文全称是“

International Business Machines Corporation