📸

人人都是摄影师

公交车站旁挂着几幅巨大的iPhone海报,等车的间歇,人们都在用或茫然或思考的眼神凝视着,海报上展示的,是来自世界各地iPhone使用者的手机摄影作品,每一张看起来都绚丽夺目、精致迷人……像……像那些用“真正的”相机拍出来的摄影大片儿一样。这种iPhone一直在倡导的手机摄影美学,在“人人都是摄影师的时代”里蛊惑着每个人都愿意相信:人人都会是好摄影师。

iPhone用户@贾艺真 手机摄影作品

回忆55年前,当第一台傻瓜相机于1963年出现,柯达相机首次面向大众使用了“You press the button, we do the rest. 你只需按快门,其余的我们来做”的广告语,与当下相比,又相似又不同。相似在于,二者都是凭借科技的力量将摄影普及给更广泛的人群,而不同,则是由于科技的进步,手机摄影将除了按下快门的部分-the rest 也交给了大众去做。因而现在一套完整的摄影程序应该是:

按下快门-获得一张原图(底片)-用修图软件美化图片-发布或收藏在它需要出现的那个地方。

事实上,在我们今天的生活中,这套程序每个人每天都会运行不知多少遍,对于那些重度“手机记录生活”爱好者来说,甚至手机镜头已经开始渐渐取代眼睛的职能。摄影,已经成为我们日常中最关系密切、最难以回避的行为。

不过,对很多人来说,摄影还是一位最熟悉的陌生人。

⚠️

不懂摄影的人——文盲?

从1839年达盖尔发明了第一台照相机起至今,180余年的历程,对于其他艺术类型来说,并不算长。而从摄影诞生起,就一直生长于自己的困境之中,被认作自己“生父”——绘画的“死敌”(波德莱尔语);为确立自我身份“弑父”之后,又要努力逃出绘画深刻的影响;为获得一个列入“艺术”的席位,历经几代人的争取。摄影一脚站在艺术殿堂另一脚踏进生活大院,一路自问:我是谁、我从哪来、我要到哪去……一个多世纪过去了,虽然摄影直逼灵魂的自我发问一直没有得到明确的回答,它的身体却已经在煌煌白日之下被每一个人拥抱。

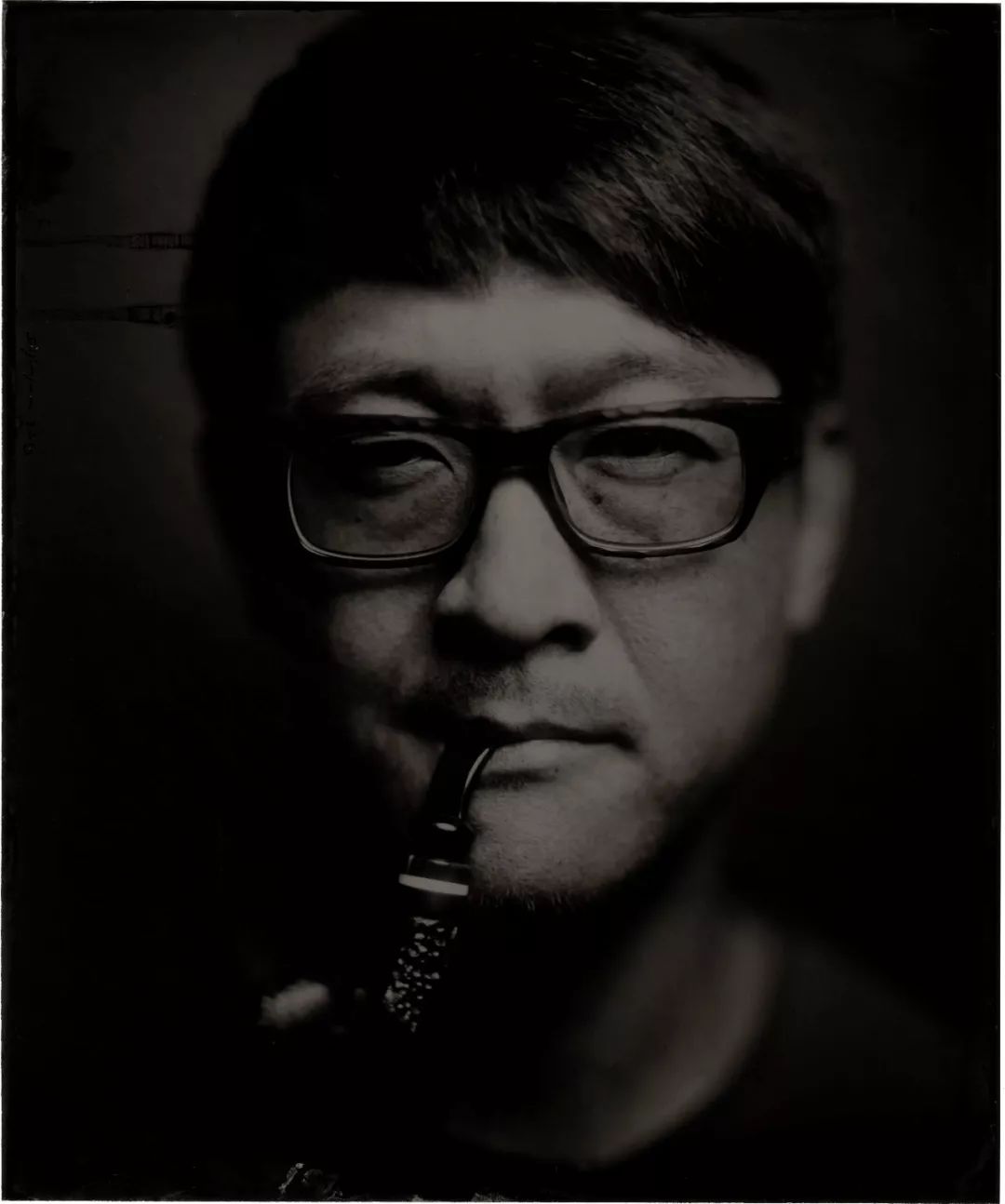

蔡萌

美术学博士、策展人。现任中央美术学院美术馆学术部副研究员,《大学与美术馆》杂志副主编。

“人们似乎一直在搞不清摄影本质的情况下,以极大的热情探索着它的种种可能性。”

在《原作100》的前言中,摄影批评家

蔡萌

老师这样写道。然而在面对一个不了解摄影本体论,也没进行过针对摄影的形而上思考的普通摄影爱好者,也就是对着我在美院第二食堂吃着黄焖鸡米饭时,萌叔更愿意(用他自称为了喜感而特意使用的东北腔)聊一聊朋友圈里的摄影:

“你的照片就是你本人,每个人都应该谨慎对待自己在朋友圈里发的照片,可能跟我个人的职业素养有关系,我有点儿‘以貌取人’,刚认识一个人的时候,看一下这个人的朋友圈,他发的照片都是什么风格,从这些风格里,我就能基本确定这个人是属于什么类型了。”

虽然这跟萌叔自己从不发朋友圈的事实看起来很矛盾,在一个摄影师 | 摄影理论家的生活中,

图片优先的原则

,时时发挥着作用(不发朋友圈也许正是因为对照片品质要求太高)。而这条原则,

很快也将主导着非摄影专业从事者的生活

,20世纪最杰出的前卫艺术家之一,莫霍利·纳吉Moholy Nagy就曾断言:

“未来不懂摄影的人,将会成为文盲。”

不想做文盲,不想被朋友圈里萌叔同款的火眼金睛“以貌取人”,我和我的手机摄影在朋友圈里该如何存在?萌叔有很多“合理合法”的招数,比某修图网红的拍照小Tips多了一些理论支撑和专业背景,也比摄影技术手册或摄影理论讲义多了一些实践指导和通俗解析。比如他的“图像库理论”:

“想拍出好的照片,要通过大量的读图来扩充自己的图片库,尤其要多看原作,你只有积累到了足够多的好的图片,才能在自己拍摄的时候有所借鉴。”

“原作”的概念正是萌叔一直在强调的,2011年他策划组织了100件西方摄影大师作品在中国的巡展“原作100”

(此展中的作品已结集成书,文末彩蛋处可查看如何获得赠书)

,身体力行地贯彻着他的“学习原作精神”。而

对我们这些业余爱好者来说,可以从原作中学到什么呢?

远的不说,深的不谈,用经典摄影作品拯救(美颜)你的朋友圈画风,就是第一课。

📋

朋友圈拍照八守则

1. 果断抓住“决定性时刻”

布勒松提出的“决定时刻”其实是每一个摄影者对摄影产生迷恋的重要原因,伸出摄影之手向时间之河,抓住短暂的一瞬,凝成永恒。需要的,是你在面对这一瞬间,能够毫不犹豫地按下拍摄键,否则这一次错过,就是永远。

作品:巴黎圣拉扎尔火车站背后

“拍摄照片就是要屏住呼吸,全部的感官能都集中在一个点上,捕捉稍纵即逝的现实。”

——

Henri Cartier-Bresson

亨利·卡蒂埃-布勒松

2. 运用眼前的一切,

在你的画面上做出漂亮的结构

摄影不是“创造”而是“框取”(Framing),你所拍摄的对象已经就存在于你眼前,而选择怎样的部分,使这一部分如何呈现在你的照片上,则需要在按下拍摄键前进行构思和框取。

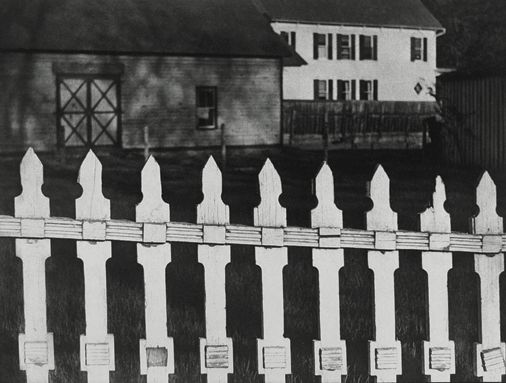

作品:白栅栏

“所有优秀的艺术,其结构都是抽象的。”

——Paul·Strand

保罗·斯特兰德

3. 自拍:遇见自己,不一定只靠“美颜”

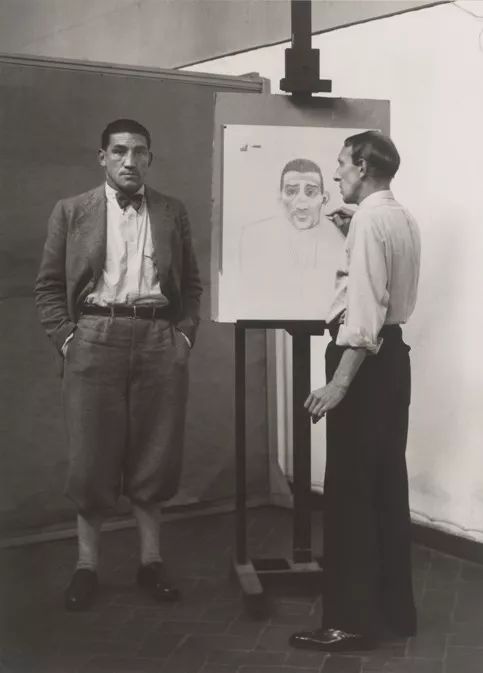

著名的德国摄影师桑德在他的摄影集《时代的脸孔》中记录下了20世纪一整代德国人的面孔,跟最权威的肖像摄影师学习拍摄脸孔是不是最合适不过呢,就算我们说的是你自己的脸,自拍不也是一种肖像摄影吗?而正如桑德所言,肖像是你的镜子,是你自己。你愿不愿意在自拍(非美颜自拍)中,遇见一次真实的自己,或者说接受一次你自己。

作品:画师

“肖像就是你自己的镜子。那就是你。”

——August Sander

奥古斯特·桑德

4. 保持你对摄影的热爱,这比技术更重要

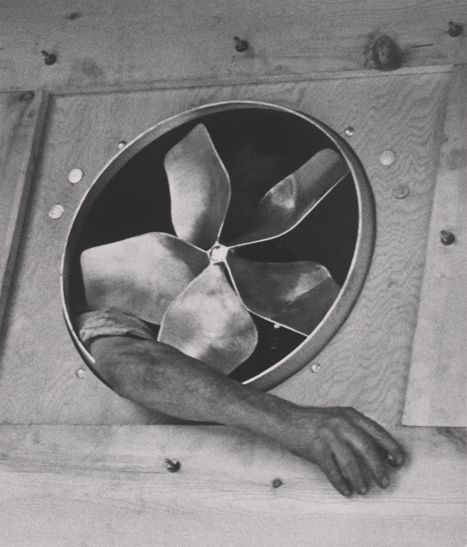

不要考虑好与不好,不要在一件作品没有完成之前否定它。在爱的驱动下,你才愿意去拍摄,愿意去发现等待被拍摄的对象,而那时你会发现到处都有有趣的值得被拍摄的东西。

作品:胳膊与通风口

“我是一位业余爱好者,而且打算毕生都当一位爱好者。”

——

Andre Kertesz

安德烈·柯特兹

5. 用摄影来生活

记录每一个让你有所感触的时刻,分享你拍摄的作品,跟其他人,跟这个世界去分享和交流。对于那些用相机记录生活的人来说,就像喜欢用笔写日记的人一样,区别在于承载世界的形式一个是影像、一个是文字。

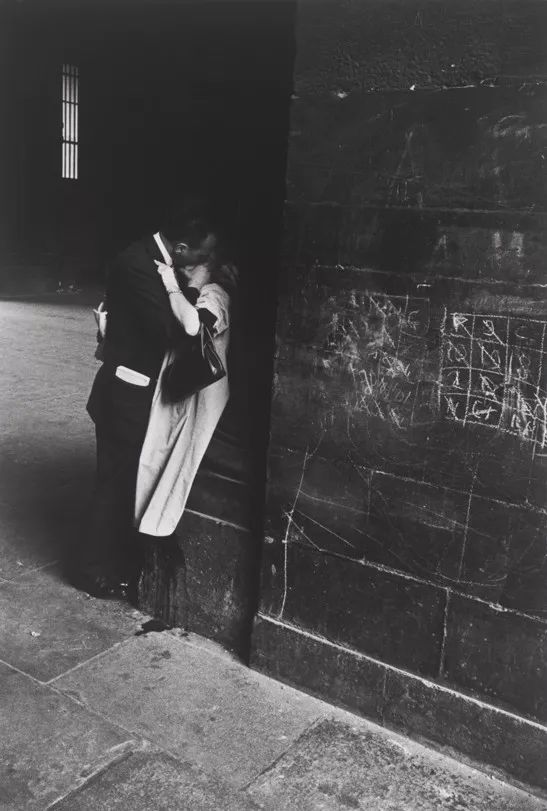

作品:巴黎

“用相机来生活、体验这个世界并且来交流。所有这些都是交织在一起的。”

——Edouard Bourat

爱德华·布巴

6. 了解你要拍摄的对象

不要为了模仿某种所谓纪实的风格,而抱着“猎奇”的心态拍摄自己并不熟悉的对象,与其寻找别人家镜头下的形象,不如从自己身边最熟悉的人、或事物开始,当你知道自己对拍摄对象了如指掌时,你才知道自己要拍摄什么。

作品:西班牙乡村系列之纱工

“大部分摄影师都是把一块玻璃板搁在自己与被拍摄对象之间。他们无法深入进去,了解被拍摄对象。”

——W·Eugens Smith

尤金·史密斯

7. 认真对待每一次拍摄

想想胶片时代,每一张胶片都只附带一次按下快门的机会,随着快门声的响起,这张胶片的使用生命(其他生命则另当别论)也宣告结束。而数码时代,让每一次拍摄都不再是句号,逗号也不是,对很多人来说,甚至可能是一个冒号:摄影从修图开始。这样的拍摄习惯——一种严重的后果,最终也许会导致你需要用越来越多的废片试出一张偶然成功的“独品”。

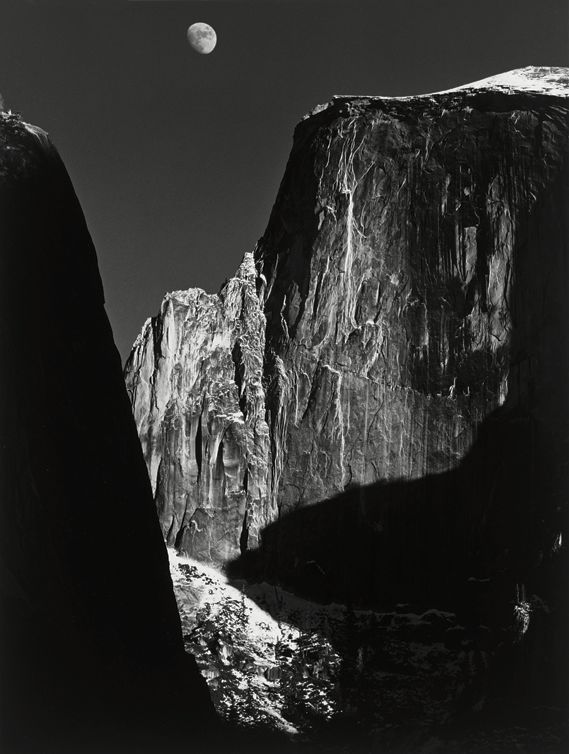

作品:月亮和半圆山

“对待摄影那种‘机枪扫射’式的手法——拍摄大量的底片,希望会有一张好的——会带来严重的后果。”

——Ansel Adams

安塞尔·亚当斯

8. 发挥你的想象力

将一个事物展现成另一个事物,这件事在绘画或诗歌中,是再普通不过的技巧,然而在摄影中,则是一件需要想象力和勇气的事情,当你看到一件东西,但又觉得它像另一件东西,拍下它!用你的想象力迷惑别人,愉悦自己!

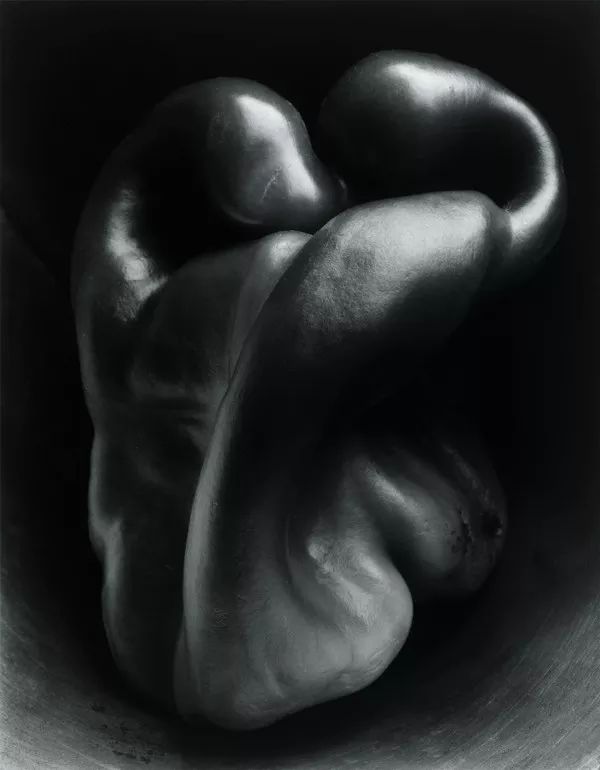

作品:菜椒

“照片让时间中的一个瞬间孤立并永存:是一个重要的、发人深省的瞬间,还是一个不重要的、毫无意义的瞬间,有赖于摄影师对于拍摄主题的理解,及其对工艺方法的熟练掌握。”

——Edward Weston

爱德华·韦斯顿