互联网时代的新权力范式:“关系赋权”

——“连接一切”场景下的社会关系的重组与权力格局的变迁

喻国明 马慧

作者介绍:

喻国明:教育部长江学者、北京师范大学新闻传播学院执行院长、中国人民大学新闻与社会发展中心主任;马慧:中国人民大学新闻学院2014级博士研究生。

内容摘要:

互联网在中国发展的20余年,是信息技术从传播工具、渠道、媒介、平台进化为基础性社会要素的过程,它从本质上改变了人与人连接的场景与方式,推动社会关系网络从差序格局、团体格局向开放、互动的复杂分布式网络转型,引发了社会资源分配规则及权力分布格局的变迁。互联网作为一种新的权力来源,它对于个体与自组织群体的激活,更多地为社会中的“相对无权者”进行赋权,使权力和垄断资源从国家行为体向非国家行为体转移。本文试图在社会学、政治学、复杂系统及自组织等学科、理论的交叉视域内,探讨关系赋权的动力机制与影响机制。

关键词:

互联网 场景 关系赋权 自组织 涌现

2015年6月,互联网思想家、《连线》杂志创始主编凯文•凯利在中国演讲时指出,不仅中国,全球的各个领域都在沿着互联网逻辑演化,所有的层级结构都在向开放、分散的网络结构转型,人工智能、虚拟现实等技术革新不仅将深刻地影响人们的现实生活,还将塑造20年之后世界的形态与结构(物联中国网,2016)。在互联网发展的每个节点,我们都无法预知下一秒会发生什么,唯一可以确定的是,信息技术范式对社会场景、经验、权力的格局与规则产生了革命性的影响,社会的结构形态及人类生存方式将进一步发生急剧而本质性的变化。与农业社会和工业社会相比,互联网社会最突出的特征,就是信息技术成为形塑社会的基础性的力量,其强度与效率不仅超越了其他权力来源,更超越了任何一个时代,技术逻辑在一些领域已经开始取代社会规制和文化传统的功能,重塑人们认知、交往和行动的框架。社会关系网络与社会资源配置机制的双重转型,成为权力从共同体向个体大规模回溯的结构性动力。

一、“连接一切”的信息技术革命引发社会场景与个体角色变换

身处社交网络中的人们都有一种深刻的感受,就是现实中的身份、责任、规制仿佛消失了,每个人都可以无拘无束地表达观点、张扬个性,在不同的平台和关系中扮演不同角色,现实社会中处于底层或边缘的人,在一个网络社群或游戏中好像坐拥整个世界。特别是基于微博等社交媒体兴起以来,一种更

为乐观的论调认为新的媒介技术推动了古希腊“广场政治”的回归(刘阳,2012)——它通过建构一个广场式的公共对话空间,打破了空间的区隔和权力对身体的规训,为人们表达观点、沟通意见、参与政治提供了恰当的场景。

互联网作为一种交互性、便捷性、隐蔽性、离散性的工具(郭小安,2009),其动态的连接、开放的平台、流动的网络自组织、交融的内容-关系-终端网络以及人工智能、虚拟现实等新兴技术,正在创造前所未有的社会场景,人们被一股强大而无形的力量裹挟着,进入“场景细分”的时代(胡正荣,2015)。场景的变化,对于人们在社会中的角色定位、行动脚本、交往规则、社交氛围产生基础性的影响,信息技术不是通过内容来影响我们,而是通过改变社会生活的场景来塑造人们的行为。在一系列剧变中,有两个关键的问题需要关注:一是技术范式如何改变了社会场景,二是场景的变化如何影响人的社会角色与行为。

(一)技术范式下的社会场景变迁

场景的通用内涵是经过了很长时间并通过社会传统发展而来的(梅罗维茨,2002:36),在英文著述中可以找到situation,context,field,settings等不同的词源。戈夫曼、梅罗维茨、斯考伯等学者从不同维度对这一概念进行了阐释:

其一是时空维度,戈夫曼(1989:93)认为场景是“任何受到可感知边界某种程度限定的地方”,如大厅、诊室、咖啡馆、教堂、会议室等,这些空间受到墙壁、幕帘等实体物质的隔断,通常还会附加时间上的限制,身处同一时空之中的人才在场景的指引下发生某种互动;

其二是情境维度,它与人际交往中的心理、关系、氛围、规则相关,包含了“对角色、规则、任务、目标、出场人的特征以及对参与者的看法等等”(戈夫曼,1986:102),梅罗维茨(2002:7)强调了媒介建构情境的力量,他认为,“地点创造的是现场交往的信息系统,而其他传播渠道则创造出许多其他类型的情境”,例如电视等电子媒介的出现,使得曾为各不相同的场景相互交叉,重新定义了社会“地位”和社会“地点”的概念;

其三为复合维度,体现了移动互联网条件下人们对场景的全新理解,场景是空间与情境、虚拟与现实的耦合,包含了现实空间、虚拟场景以及两者融合下产生的交叠场景。也就是说,场景同时涵盖了基于空间和基于行为与心理的环境氛围(彭兰,2015)。

梅罗维茨(2002:36)在《消失的地域:电子媒介对社会行为的影响》中提出了“新媒介-新场景-新行为”的关系模型,认为新的传播媒介的引进和广泛使用,可能重建大范围的场景,并需要适应新的社会场景的行为。他强调了传播媒介对社会场景的影响,媒介革新的本质是技术的发展。人类历史上几次社会场景的巨大变革,与农业技术、工业革命和信息技术革命等的产生、发展和广泛应用密切关联。互联网技术作用于社会的方式与以往的任何一种技术的区别在于,它本身就是一种全新社会的结构与组织形式,是整个社会的“操作系统”,互联网逻辑不仅决定了宏观场景的模式,还渗透至特定的场域,对于社交情境、社会角色与交往规则产生影响。

———

从宏观场景来看,信息传播技术的发展推动

社会场景的

流动

、融合与去中心化

。

在传统社会中,不仅权力机构运行的“前台”与“后台”有着明确的界限,连不同社会阶层之间也存在难以跨越的区隔,权力阶层正是通过封闭一些社会场景来保持神秘感和控制地位。互联网技术的应用大大消解了普通民众与权力中心之间的物理障碍与信息鸿沟,不仅将不同阶层的人们置于一个共在的场景之中,还使政府、权威人物的“后台行为”公之于众,权威的光环随之褪去。“前台”、“后台”、“侧台”、“中区”的边界模糊而流动,公众对权威的多角度凝视导致了后台行为的暴露与权威的衰落,社会的宏观场景由“全景监狱”向“共景监狱”转化。在开放、连接的互联网关系网络中,场景不再是静态模式和轮廓模式,人与人的连接、社群与社群的互动使场景之间的渗漏、融合、分离、扰乱时刻都在发生,在流动的关系情境中不断生产出变化的新场景。

———

从特定场域来看,内容网络、关系网络、终端网络的交融,推动空间场景与媒介场景向关系场景转化。

戈夫曼在论述“情境”时指出,当一个人出现在其他人面前时,情境就产生了(戈夫曼,1989:1),人与人的连接对于情境或场景的决定作用,在互联网时代上升到了极致。在互联网关系网络中,实在性的身体与物理的空间障碍变得越来越不重要,一方面是身体消失、时空合一,另一方面是场景交叉、关系套叠。在开放、连接的内容-关系网络中,用户不是被圈定在某一个论坛或小组里,而是从彼此的共同属性出发,多线索地编织起自己的人际网络(蔡骐,黄瑶瑛,2011),基于互联网的关系网络取代了地点和媒介,成为社交情境和交往模式的建构者,关系网络不仅连接起不同的场景,也承载了不同群体及群体间的话语表达、协商互动和身份认同,场景的细分正在与场景融合同时发生。

———

从个体角度看,虚拟与现实、线上与线下、公域与私域、历时与共时场景的重叠,使人与场景之间的互相建构愈加深入。

场景的创生、泯灭与碰撞,通常引发角色、行为方式和交往模式的转变和混乱,人们需要在新的关系情境和社会期待中重新找到自我与认同,调适自己以适应新的场景。在戈夫曼关于社会互动的隐喻中,稳定的社会秩序是一个当然的假设,但是这种社会生活一成不变的假设已经与时局不符,在流动变换的互联网社会中,角色、脚本、规则甚至戏班、舞台、观众的确定性统统被消解了,人的能动性得到凸显。在时下风靡的网络直播中,现实中的演员主动把“后台”和“表演风格”袒露出来,创造新鲜的场景以飨用户,而人工智能、虚拟现实、加强现实营造的新场景已经远远超出了人类的经验,塑造着人们的行为模式。在关系场景中,谁都不可能在静态的场所或系统中按照事先设定的关系与脚本扮演固定的角色,在有温度的连接和新形态的社群中,人们需要不停地寻找归属感与认同感,修正自我行为以适应新的场景。

(二)关系场景下的个体角色变化

20年前,互联网先驱尼葛洛•庞帝曾预言,数字化生存天然具有“赋权”的本质,这一特质将引发积极的社会变迁,在数字化的未来,人们将找到新的希望与尊严(尼葛洛庞帝,1995:269)。今天,即使仅凭个人化的直观经验,我们也能感受到,互联网对社会中“相对无权者”(the powerless)的赋权超越了以往任何一个时代,也秒杀了史上任何一种权力来源------无论是社交媒体中规模化崛起的大V、“网红”,还是为自己代言的底层维权者,以及在互联网风口乘势起飞的创业者,无一不是先由个人播撒火种,而后于社交媒体中交互、延伸、强化,在“人人为我、我为人人”的关系网络中汇聚成燎原之势。他们的价值与影响力生成,几乎没有一个来自行政、资本、武力等传统权力来源的外在赋予,这与以往的任何一种社会形态相比,已经发生了范式性的变革。互联网对社会中个体的激活,始于Web2.0技术的广泛应用,自2004年起,Facebook、Twitter、微博、微信、维基百科、知乎等社交媒体逐渐崛起,激活了个人为基本单位的社会传播构造(喻国明,张超,2015)。

一方面,个体智慧不再是孤立的生产要素,而成为社交网络中的直接生产力。

Web2.0的运作逻辑使每个人成为一个相对独立的“传播基站”(彭兰,2013),个人的能动性、创造性、附着资源得到了前所未有的激活、挖掘、聚合、重组,而“自由活动的空间”与“自由流动的资源”的大量释放,使个人对国家、组织的依附程度减弱(孙立平,1993),组织框架之外的生存空间与路径日益增多。由此,个体成为独立社会行为体,得以跳脱出组织框架,凭借自身的智识、经验、关系与资源在关系网络中生产财富、实现价值、共享资源。且看当下在社交网络风头正劲的“网红”和“大V”们,他们一旦登上“网顶”和“中心”,个人智能与影响力的“变现”就唾手可得,即使是普通人,在组织框架之外的个人化生存也被赋予更多可能性。从这个角度看,互联网不加排斥地赋予个人的,不只是话语权和行动权,还有个人生存发展的社会资源与物质基础;

另一方面,个人的内在需求、评价标准与价值体系逐渐主导技术与社会的发展。

人工智能、虚拟现实、物联网的发展都为人们从事高智能的创造性工作、享受智慧宜人的生活以及实现更高层次的价值创造了条件;同时,互联网进一步赋予普通人靠近政府等权威机构“后台”的权利,信息获得与表达的平权化,使特定场域的“官方话语”、“官方议题”往往被口口相传的“民间话语”解构,原本分散、微弱、边缘化的民间力量在互联网中延伸、聚合、放大,产生了“整体大于部分之和”的协同效应。

从未来角度看,

“人的法则”决定技术与社会的演进方向。物联网、人工智能、虚拟现实、大数据…… 这些技术不约而同地以个人的深层次需求与人类的共同命运为终极导向,技术不仅服务于人的多元化需求,也为人类了解人性、完善自我、探索世界提供了更多的可能。凯文•凯利曾这样描述人工智能的未来: 事实上,我们需要的不是智能,而是人工智慧,它的每一次成功都意味着我们将不得不放弃更多被视为人类所独有能力的观点。在接下来的十年里——甚至,在接下来的一个世纪里——我们将处于一场旷日持久的身份危机(identity crisis)中,并不断扪心自问人类的意义。(创业邦,2014)。

在关系场景下,个人在社会中的角色与行为脚本已经发生了巨大的变化,他们的能动性、影响力和价值超越了以往任何一个时代。“人的延伸”和“人的尺度”还意味着,无论科技、经济、政治领域,还是生活的日常,谁能于宏观场景的精微之处体察人性、直达人心,谁就切中了社会的脉搏,能够在时代的潮头拨动风云。在越来越多的领域,是大写的人,而非行政力量、权威机构或者商业资本决定着个人的起落、行业的兴衰,乃至技术与社会的走向。

二、关系网络重构社会资源的分布与权力格局的走向

人类连接在一个巨大的社会网络中,我们之间的相互连接关系不仅仅是我们生命中与生俱来的、必不可少的一个组成部分,更是一种永恒的能量(克里斯塔基斯,富勒,2012)。社会关系是描述社会结构的基本维度,人与人之间的关系模式变化,往往是社会结构变迁的表征。新型的资源配置体制的特征则在很大程度上决定着由此形成的社会关系的特征(孙立平,1996)。吉登斯在分析现代民族国家崛起时认为,民族国家是垄断分配性资源(allocative resources)和权威性资源(authoritative resources)的政治结构。分配性资源指的是物质设施和商品,权威性资源指用以控制人类活动、特别是控制信息的资源,国家权力的生产包括了“规范化地收集、储存和运用信息以服务于行政目标”的活动(Giddens,1987:178)。

一般而言,社会关系是一个相对稳定的存在,如果关系模式在短时间内发生了剧烈的变化,通常是有异乎寻常的社会因素发挥了作用(孙立平,1996)。在人类社会的发展历史上,技术、经济、文化、政治都是可能导致社会资源分布与配置规则的变化的因素。在网络社会,信息技术上升为社会资源再生产与再分配的重要力量,尤其是web2.0技术的普及应用,首当其冲地引发了人与人之间连接方式的革命,使社会资源分配、权力格局、关系模式呈现出迥异于以往社会形态的特征。

(一) 农业社会的“差序格局”

中国传统社会是伦理本位的社会,整个社会的组织制度安排都是按照血缘和地缘进行,家族成为整个社会的权力和资源整合的主要组织结构。社会稀缺资源的分布格局与分配方式,决定了个人的社交圈子呈现明显的“差序格局”,人们按照血缘、地缘的亲疏远近来区分不同的关系,在不同的关系中遵循不同的交往规则。“差序格局”下的人情交换是拓展信任网络与取得社会资源的重要手段(李智超,罗家德,2012)。

“差序格局”的社会关系网络有几个突出的特点:一是封闭、持久而缺乏选择性,个体要突破封闭的圈子,开拓新的社会关系模式是非常困难的;二是对时空的依赖性强,即相同地理位置中的持久性交往是中国人结成关系的首要原则;三是稳固、密切但范围十分有限的“强连接”在人际交往中占主流,所谓“打虎亲兄弟、上阵父子兵”,在传统社会,“强连接”是个人实现利益追求的主要关系基础(袁小平,吕益贤,2008);四是关系网络的等级分明、边界清晰,财富、权力、身份、地位等因素决定了个体之间的关系以及个体与社会的关系。

(二)工业社会的“团体格局”

在工业社会中,国家掌握了对社会中稀缺资源的分配权,国家利用掌控的生产资料、就业机会、居住空间等资源构筑起一种新的组织框架,这种框架从根本上消解了以血缘和地缘为基础的“差序格局”,成为构造新型的社会关系的基础(孙立平,1996),一种国家统合、组织控制的“团体格局”就此成型。

在“团体格局”中,由于国家通过组织或“单位”控制了最为稀缺的社会资源,个人的生存与发展必须寻求组织的庇护,个体的利益与价值必须要通过组织才有可能实现。单位制成为分隔社会关系的重要因素(孙立平,1996),个人之间的直接联系很少,必须要通过一个组织才能建立连接。“强关系”仍然是人际交往的主要模式,这种交往更多地发生在以单位为中心的辐射范围内,上下级之间的庇护关系与工具性的同僚关系构成了社会关系的主流。

(三)网络社会的“去中心化网络格局”

网络社会是一个开放性的复杂交互系统,社会资源的分布与分配规则在很大程度上影响着社会结构与关系属性。进入1990年代以来,中国的国家权力变得更分散,更碎化(杨国斌,2013:32),国家对于分配性资源和权威性资源的控制能力明显下降。互联网时代的到来,彻底改写了资源的分配规则,甚至改变了社会资源的一些固有的属性。

“共享”与“协同”是理解互联网社会资源与权力分配逻辑的关键。共享意味着资源的去中心化,并以资源盈余为前提,人们不会把生存必需品拿出来分享,除非它不再稀缺,互联网的开放与连接改变了资源的稀缺程度,使绝大部分社会资源的稀缺性降至前所未有的低点,一些社会资源的边际成本近乎于零,社交网络中自由流动的资源盈余越来越多,为共享提供了基础,这些资源不仅包括实体性的物质资源,还包括信息、知识、政治机会以及社会关系等;另一方面,技术的发展导致通讯成本的下降、带宽的拓展、用户的增加,将人们远距离沟通的成本碾压到最低,为资源的交换共享创造了技术条件。

当使用权比所有权更加重要,只有共享才能够创造更大的价值(网易财经,2016)。社会中的“自由流动资源”与“自由活动空间”同时释放,认知盈余、经验盈余、资本盈余等各种资源充盈其中,人们在社会资源分配中的关系从零和博弈向“人人为我、我为人人”的非零和博弈”转变,使大规模的协同行为成为常态。

由此,社会资源控制与分配的权力逐渐从国家行为体向个人与市民社会转移,社会结构开始呈现离散趋势,这是一个渐进的过程,但也充满急剧的转折。在这一过程中,社会控制与资源分配的基本单元——“单位”逐渐失去垄断社会资源、控制社会关系的权力,社会成为提供资源和机会的相对独立的源泉,个人对国家的依附性明显减弱(孙立平,1993),个人与社会的中间组织掌握更多的社会资源、表达权与行动权。以职业机会这一重要资源为例,二十年前被开除公职对一个人乃至一个家庭都是摧毁性的惩罚,因为稀缺性的社会资源几乎都掌握在国家和“单位”手中,“组织化”生存成为必须;但在今天,人们能够在组织框架之外找到替代性的资源与渠道,越来越多的人在“自由活动空间”探索自身的价值机制与影响力生成,社会中的中间组织也获得更多的行动空间与合法性,在社会黏合与治理中发挥起重要的作用。

与农业社会与工业社会相比,技术逻辑对社会的渗透与塑造变现的尤为深刻,在技术与社会的协同进化中,基于互联网的关系网络呈现出以下显著特征:

一是关系网络的去中心化程度加深。

互联网发展到Web2.0时代,人们要适应一个威权崩塌、意义丧失的世界(段永朝,2014)。在关系网络中,传统权威、机构和垄断渠道失去了中心地位与控制力,社会的基本单位由组织降解为个体。原来的自上而下的由少数资源控制者集中控制主导的社会系统,逐渐转变为离散的由广大用户集体智慧和力量主导的复杂网络,这个网络的生长与运行遵循了复杂系统运行的规律,简单粗暴的外力控制已经难以达成预期的效果;

二是大量随机的

“弱连接”在关系网络中发挥桥接作用。

相对于强连接而言,弱连接指的是社会关系中的那些“泛泛之交”。格兰诺维特认为,强连接能将作为个体的一个个人结合为群体,但弱连接关系可以将不同的群体结合为更大的网络社会(克里斯塔斯基,2012);弱连接的另一重作用是是打破了现实区隔,使人与人的连接穿透时空、阶层,突破现有关系网络,拓展新的社会关系,获取新的网络资源。强连接与弱连接在关系网络中的交融与互动,前所未有地实现了信息与资源在不同阶层的共享与交换,这是现实中的弱势群体突破圈子局限、争取话语权至为关键的一环。

三是权力在关系网络中的不均衡分布。

关系网络中,每个用户拥有的连接数量和连接强度差异巨大,一些中心节点拥有几倍于一般用户的连接,网络意见领袖、名人、明星及“网红”等,都是关系网络中的“中心节点”,与普通人相比,他们在现实中就拥有大量的社会关系,传播能力和影响力要远远大于普通人。用户连接的建立遵循“收益递增”规则,即一个用户坐拥的连接越多,未来增殖的连接就越多。这说明,社交网络中存在着权力中心,处于权力中心的人,对于信息传播的规模、走向以及相应的意见等,都会产生比别人更大的作用(彭兰,2014)。

四是信任与协商成为社会统合的关键机制。

在网络社会中,人与人的交往更多地依赖信任机制,而不是人情关系和上下级关系。社会中的弱连接增多,自组织大量出现,人与人的交往更多地基于自愿原则和合作目的,只有建立在信任与协商基础上的关系,才能在离散型的社会网络中最大限度地统合民意、整合资源。

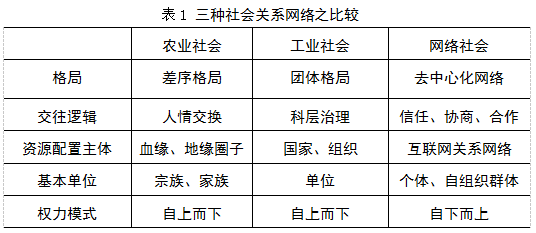

上述三种社会的关系网络在基本格局、交往逻辑、资源配置、交往逻辑、基本单位等方面的差异可以大致归纳如下表:

三、关系赋权:社会资源分配与权力赋予的新机制

(一)社会行动逻辑:个体的激活与群体协同

2016年,29岁的中戏毕业生“Papi酱”因在社交网络发布吐槽短视频走红。目前,她的微博粉丝量已经超过1亿。未签约任何公司,甚至还未踏上演艺之路,“Papi酱”就在社交媒体上“收割”了数以千万计的粉丝,迅速赢得了资本的青睐。2016年3月,“Papi酱”的首个贴片广告拍卖出了2200万的天价,“新媒体标王”就此诞生。在社交媒体中,像Papi酱这样,不仅实现了自身的价值,还将影响力辐射向远向深的个体已经不可胜数。

身处社交网络中的人们都有一种深刻的感受,就是现实中对身体的“规训权力”消失了,可以无拘无束地展示自我、张扬个性。在现实社会中处于生态链底层的相对无权群体,经常借着网络来相互支持和凝聚力量,因此成员可以自信地在所归属的团体中建立自我认同(喻国明,李彪,2015:34)。如今层出不穷的“网红”、自媒体、众包、众筹、微公益等,集中体现出社会生态对个体多样性、能动性的包容并蓄,弱势群体的话语权和行动权由此得到了扩张。这些与自由和权力有关的事实看上去与个人表达、个人崛起、个人奋斗有关,其本质却是互联网关系网络对“相对无权者”的“权利众筹”与互相成就。

自媒体人罗振宇说,“网红”是人类历史上第一代不需要权威赋权,而能够自我赋权的权威。这里的“自我赋权”其实是“关系赋权”,因为仅靠个体的内容生产与传播行为是无法实现增权的,互联网关系网络中的注意力和影响力众筹,才是成就了这些个体地位与价值的“无形的手”。在现实经验和技术逻辑的指引下,我们可以对“关系赋权”做一个开放式的界定:它是互联网技术向与社会的协同演进中出现的群体性现象,发生于社交媒体建构的嵌套性关系网络中,互联网用户在大规模的内容生产、传播、交互、共享中自发地协同合作,个体的力量在无限连接中聚合、放大、爆发,为社会中相对无权者赋予话语权和行动权。

(二)群体协同:内生秩序、自我演化的自组织运动

自组织是关系赋权的基本单位和结构性驱动力。观察社交网络中的群体行为,我们会发现,尽管用户数量巨大、信息芜杂,又没有外界的控制和干预,用户生产与传播内容、用户之间交互、用户与系统之间的信息交换,这几个线程却能自行组织、无缝链接,自主创生、演化,从无序走向有序、从简单向复杂,从低级走向高级,表现出典型的自组织结构特征。自组织之所以能够使关系网络“无中生有”地涌现出某种奇特的结构与景观,主要在于它有着与“他组织”截然不同的结构与功能:

1.活的结构。

与大脑、免疫系统、昆虫群落等结构类似,关系网络是一种“活的结构”(梅兰妮,2011:5),它的生命力来自于网络的开放性与交互性,社交网络是有史以来门槛最低的媒体,维基百科、豆瓣、知乎,以及微信、微博都免费向用户开放,鼓励用户在系统中生产传播内容和交互分享,用户基于简单规则的生产与协同行动是系统进化源源不断的驱动力。

2.自我生长。

自组织与他组织之间最大的区别在于,自组织的发展是在无外界特定干预的自演化(吴彤,2001),也就是说,它的进化是靠生长,而不是靠控制。用生物逻辑而不是机械逻辑来看待关系网络,就能理解为什么,关系网络的发展演化受到了最少的外界干预,却能涌现出人力所不能及的现象。

3.适应性异质个体。

关系网络中存在着大量互相作用的适应性、异质性个体。社交媒体是通过用户参与而不断自我完善的人机交互动态结构,个人用户作为Web2.0关系网络的节点和基本单位,是具有智能、适应性和学习能力的主体,主体之间在重要的特征上存在差异(汤雪梅,2007)。适应性是协同默契的基础,而异质性则让学习共享具有意义,使自组织群体在“和而不同”的氛围中创造“整体大于部分之和”的价值。

4.非平衡状态。

混沌芜杂的非平衡态通常意味着不确定性和紊乱,也意味着勃勃生机和新物种的孕育。关系复杂、权力错综的社交网络是处于非平衡态或临界状态的系统,关系网络中某个微小的变化或者个别事件有时会启动系统内部的自催化机制,激发出一股巨大的力量,一旦突破“临界点”或“阈值”,就会引发大范围或高强度的现实影响。

由此可见,社交媒体中的用户协同机制是建立在简单规则之上的自组织运动,大量具有适应性和异质性的用户在内容-关系网络中交互、共享、合作,使关系网络在最小的外界干预下呈现出惊人的秩序和能量,这是互联网中新质权力涌现的基础。

(三)赋权机制:网络事件中的议题传播与社会动员

《纽约客》专栏作家格兰德威尔(2006:6)在《引爆流行》一书中这样描述社会上突如其来的流行风潮:别看我们身处的世界看上去很坚固,或者说很顽固,雷打不动,火烧不化,其实只要找到那个点,轻轻一触,它就会倾斜,这个点,就是格拉德威尔所说的“引爆点”。格拉德威尔进一步指出,流行的引爆有三个重要法则:一是附着力因素法则,指时尚、品味、思想、行为等流行事物本身具有的感染力;二是关键人物法则,即推销员、联系员和内行等关键人物发挥的信息中介与意见领袖作用;三是环境威力法则,指酝酿流行风潮的社会氛围。

格拉德威尔的流行理论为研究网络事件、行动提供了一个普适性的框架,不仅可以解释传染病如何爆发,思想、信息、时尚、犯罪如何流行,也可以解释关系赋权如何从一个事件中浮现。近年来的一些网络热点事件反复印证,思想、信息、情绪及行为的病毒性传播成为权力涌现的基础与前兆。基于以上分析及对网络热点事件的观察,本文认为赋权机制的引爆有三个结构性要件:

1.事件本身的感染力

“在由各种现象、意见的碎片构成的网络海洋中,某一事件得以扩散传播,演变为群体事件,其概率并不亚于中彩票。”(赵金等,2009)互联网中的内容芜杂冗余,注意力是最为稀缺的资源,这注定了只有极少数议题能够进入公共视野。在关系网络中,有一些特定的议题比其他议题更容易传播蔓延,议题特征、建构策略、情绪倾向作为网络事件的关键属性,共同影响着网络事件的生命力与感染力。

a)议题特征:争议属性与负面属性

网络事件的宏观特征主要涉及议题的外显框架。李彪(2011:14-17)对近年来网络热点事件议题的宏观特征与微观属性进行了实证研究和理论阐发,对2009年和2010年的522个网络事件的考察显示,网络热点事件的议题主要集中在政府部门行政不当和官员的违法乱纪行为,涉及代表国家机器的司法系统、城管队伍的事件,涉及代表特权和垄断的政府部门、央企,衣食住行等全国性的民生问题,社会分配不合理、贫富分化,涉及国家利益、民族自豪感,重要或敏感国家地区的突发性事件、影响力较大的热点明星的火爆事件等。这些议题往往涉及公民权利、利益分配、社会公平、官民关系等,在不同阶层中存在分歧较大的争议,因此最能触动社会最敏感的神经,引起民间话语的啸聚。杨国斌(2013:61)基于对网络行动的案例研究发现,有7类议题具有进入公共领域的特定议题机会(issue-specific opportunity),分别是大众民族主义、维权活动、腐败滥权、环境污染、文化争议、揭露丑闻、网络慈善活动。

依据马斯洛需求层次理论,人们对安全的渴求位于需求阶梯的第二位,仅次于生理需求。反映在网络议题传播中,表现为负面的信息更容易得到关注和传播,出于安全需求,人们对于外部环境异常或负面信息更加关注。因此,社交网络中产生巨大影响力的事件往往有着明显的争议性和负面属性。

b)建构策略:合法性建构、框架策略与话语风格

每个网络事件都是具有生命力的、开放性的“活的结构”,各方力量在这里表达立场、争夺舆论,引导事件走向。一个事件在公众视野中活跃多久,除了议题相关性之外,还在很大程度上取决于议题的合法性建构、框架策略与话语风格。

杨国斌(2013:61)认为,不直接挑战国家和政府权威的议题通常能够获得政治宽容,获得进入公共领域的机会。曾繁旭(2012:83)也指出,中国早期的环保组织尤其注重议题建构的合法性策略,它们通过赋予议题以道义正当性来争取政治机会。使议题在权力缝隙中生长。因此,合法性的建构是议题生命史的第一阶段,它决定了一个议题能否在政治空间内生存下去,只有在国家规制框架内保持议题的政治容忍度,才有可能推动议题的发展和深入。

第二是框架策略,它是“为新闻事件赋予意义”(Gamson,1987)的过程,是“以前后一致的方式”对于事件做出“选择、强调和排除”的过程(陈阳,2007),事件的策略性框架决定了事件的理性行动者如何设置议程、讲述故事,议题主框架能在多大程度上引发公众认同与共鸣。李彪在对网络事件的微观属性研究中发现,主要网络事件的议题建构通常采取去政治化、扮演弱者、突出阶层对立、强化刻板印象等手段(李彪,2011:73)。杨国斌(2013:62)在著作中总结,那些与更多人日常经历相关,能激起判断好坏的道德感的议题,具有更高的共鸣度。

第三是话语、符号与风格。在一些网络事件中,公众往往容易被一些特定的话语或符号性行为所打动,创新的行动模式和表达体裁,感性、戏谑性、娱乐性、讽刺性、草根化、艺术化的话语或符号,使事件更容易受到关注和传播,从而产生良好的社会动员的效果。草根群体常常用极端的表达方式或行为艺术表达对权威和精英话语的蔑视与反叛,宣泄对社会现实的不满与无奈,这也体现了人们对价值和认同的寻求。

c)情感动员:消极情绪更易传播 积极情绪利于动员

情感在集体行为的发展过程中起着关键作用(赵鼎新,2012:68)。社交网络是人与人交互的平台,情绪的交流、唤起和共振是网络事件传播的重要动力之一,情感的动员与投入,也是集体认同实现的必要条件。

从客观属性来讲,网络事件所呈现的主流情绪倾向,在某种情况下会加速或抑制信息、思想、行为的传播。许可等在对心情搜索和信息传播的研究中发现,“愤怒”情绪更容易在社交媒体中传播(Rui Fan,2014)。刘丛、谢耘耕、万旋傲(2015)基于对24起公共事件相关微博的实证分析得出结论:负面情绪越强烈,微博信息被评论转发的数量越多,正面情绪强烈程度与其被转发、评论的数量无相关性。张中全、高红玲(2009)在对恐慌传播的研究中发现,高风险引发的恐惧与惊慌情绪会抑制理性、引发狂热,从而导致恐慌情绪的疯狂传播。总而言之,由于社交网络上的公共事件以负面信息居多,社交媒体又是公众宣泄情绪的主要渠道,蕴含负面情绪的网络事件传播机会、速度、感染烈度相对较高。

从主观能动性来看,情感是推动网络事件发生、发展的重要动力之一。当人们因感情受到激发而参加集体行动的时候,是他们的道德原则驱使他们采取行动(杨国斌,2013:257),基于正义感、爱、忠诚、悲愤等情感的集体行动,是建立在集体认同上的行动,在众多网络事件中,几乎每一个案例都有一条情感主线贯穿其中、推波助澜,甚至成为事件突破阈值的触发点。从“黑砖窑事件”到“温州动车事件”,从“官员嫖宿幼女”到“随手拍解救乞讨儿童”,情感动员都是聚合注意力和影响力,在网络行动中实现集体认同,进而赋予无权群体权利的重要力量。

2.动力引擎:关系网络的节点互动

基于社交媒体的关系网络中存在大量的自组织群体,它们与“他组织”最大的区别在于,其进化的动力来自网络内部的用户协同,而不是外在力量的干预控制。异质性、适应性的用户作为关系网络的节点,它们之间的交互作用是推动网络事件发展的源动力。那么,不同用户群体在网络事件影响力扩散中各自扮演了什么样的角色?

a)

中心节点:网络意见领袖群体

国内学者对网络意见领袖的特征识别、层次分类、地位功能做了大量的研究,本文基于研究目标,将网络意见领袖简要界定为“在网络事件中扮演信息流和影响流关键节点”的核心用户(李彪,2011)。在网络社会中,他们不仅担当了信息源和信息桥的角色,还具有相当的舆论影响力,成为社会信息与舆论的双重来源。

互联网关系网络的结构遵循幂律法则,少数中心节点往往拥有较多的社会连接。网络意见领袖就是拥有高辐射力、高到达率和强社会影响力的中心节点,他们通常在现实社会中就拥有权力地位和优势关系网络,不仅将现实社会关系嵌入社交网络,还承载了大量“弱连接”的接入与转出,成为群体协商与合作的关键节点。网络意见领袖在公共事件中有着高于常人的话语权和影响力,他们不仅消息更加灵通,拥有更多的信息来源,还能在很大程度上影响网络舆论格局和网络事件的走向。在2010年宜黄事件中,原媒体人邓飞在微博转发并跟进钟如九一家为抗争拆迁自焚及钟如九姐妹被截访的信息,引发民意沸腾,最后导致该县一干官员落马。这被称为中国第一起社交媒体网络事件,它是无疑为普通人的意见表达、权利伸张拓展了边界,开创了先例。

b)群体智能:庞大的普通用户群体

开放、连接的社交网络将分散、异质的个体连接起来,聚集为各种各样的自组织群体,个体之间的交互、协同、互补形成了“群体智慧”,并激发共享和利他行为。在无远弗届的互联网中,每个个体的力量是微小、孤立和偏狭的,但关系网络的开放性、交互性和包容性,使这些“散户”在共识和信任的导向下分工明确、有效激励、相互校正,个体智慧转化为群体智慧的可能性大大增加,个体影响力和价值聚合为巨大社会权力的效率大大提升。

许可教授在对社交媒体流行趋势的研究中发现,在信息、话语传播的早期阶段,更多意见领袖的参与仅能引起小规模传播,而大比例普通群众的参与才能引发大规模的传播和流行(汪露露,2016)。互联网条件下,自组织的群体通过在关系网络中的协同,聚合了智慧、注意力、影响力等各类资源,无论在宏观结构还是在孤立的网络事件中,每一个普通用户都在用跟帖、回帖、顶、赞、转发等方式贡献自己的激情与创造力,人们对于弱者的同情,对家国的热爱,对沟通与合作的渴望,成为蕴藏在关系网络中巨大的能量。在网络行动和网络事件中,只有那些与普通民众日常生活、切身利益密切相关,与主流的价值观、社会心态和情感结构相契合的议题,才被赋予强大的生命力和影响力。

c)信息与舆论之桥:传统大众媒体

互联网技术的进化与社交媒体的发展过程,是传统媒体不断向网络媒体让渡受众与影响力的过程,传统大众媒体独领风骚的媒介霸权时代已经一去不复返。但不容置疑的是,传统大众媒体在信息流和影响流中仍然扮演着重要角色,在信息传播方面,官方渠道的公信力和权威性是网络媒体所不能企及的;而在影响舆论方面,大众媒体的议题设置能力和舆论引导能力,及其对线上线下、官方民间舆论场的耦合功能,也是社交媒体所不能取代的。

无论从宏观场域,还是孤立事件来看,传统媒介都是网络热点事件的引爆点和催化剂,许多网络事件都是经由传统媒体报道,才得以进入主流舆论场,对社会现实发力。这说明传统媒体仍然是社会中重要的权力来源,在对个体、群体、组织和事件赋予合法性方面,具有社交媒体所不能比拟的能量,在网络谣言的传播及控制中,大众媒体也是人们首选的求证核实途径,2011年发生的食盐抢购事件中,大众媒体的积极介入与引导使得谣言传播迅速进入了衰退期(程萍,靳丽娜,2013)。从这个角度来讲,大众媒介仍是互联网关系网络中当之无愧的“中心节点”。

3.情境威力

a)关系网络的不确定性与非平衡态

传统社会的金字塔结构等级分明、结构稳固,但是这种平衡状态缺乏生机和张力。互联网条件下,伴随着连接的演进和社会资源配置规则的转变,社会关系网络逐渐向开放性、弹性、非平衡性的耗散式结构转变。这种非平衡性源于宏观关系场景与特定关系场域的复杂性、交融性与流动性。一方面,社会的包容性、多元化、张力越来越高,中心权力与边缘话语的博弈与融合无处不在,社会治理的复杂性也随之提升;另一方面,网络行为的复杂性、匿名性、不可预测性导致社会韧性不足,危机开始成为社会常态,确定性消失了,以往的规则、秩序和信任机制开始破溃,而新的认同还未建立,随意、混乱、冲突及纠合随处可见。

关系网络的非平衡态是网络事件孕育的温床,也是新的权力涌现的基础。任何一个网络事件的出现都有着深层次的社会情境和社会心理原因,目前社会的一个基本情境就是社会转型期的官民对立、贫富差距、资源不均、信任缺失等,争议与冲突层出不穷,社会场域时常处于紧张敏感状态,一旦旧的关系场景被扰乱或打破平衡,就会推动事件快速、激烈地演进,事态往往一点就着、一触即发,造成强烈的社会影响。

b) 关系网络的自组织特性

外界环境变化达到极限,信息和舆论的传播积聚到达一个峰值,关注用户达到一定规模或质量,或者社交网络中的某个中心节点一举发力,都会使处于非平衡态的关系网络到达“阈值”或“临界点”,从系统中涌现出新的结构与功能。在这个从量变到质变的过程中,网络事件可能会瞬间爆发,但是它究竟走向何方,却没有一定之规,一个优势群体、权威机构的形象也许在一夜之间轰然崩塌,而个体或许就此一举成名、沉冤得雪,也可能声名扫地、急转直下。由于当下的大部分网络事件都与公民权利、社会公平密切相关,一旦进入公众视野,关系网络中的舆论往往表现出对弱势一方的同情与声援,对于底层民众的权利主张和行使非常有利,官方机构和权力部门则面临着更多的诘问、质疑、揣测和攻击。