红猪,译者,译有《鱼为什么放屁》、《遥远地球之歌》、《九十九种垃圾和一记妙想》等,个人公众号:猪同机讲

(红猪 /译)多年来,阿里·库达道斯特(Ali Khodadoust)始终以一腔开放的心胸行走世界——2012年,外科医生在为他替换主动脉弓时无意中植入了细菌。细菌分泌出黏性的菌膜,并在他的胸腔内掘出一条隧道,打开了一只通向体外的窥视孔。

这名老人和细菌之间产生了一种危险的亲密关系。他每天早上遵医嘱吞下的抗生素并没有杀死细菌,于是医生又在他的肩部埋进了一根塑料管、直接向血液输送抗生素。他们换了一种又一种抗生素,结果都不见效。三年后,库达道斯特这位在康涅狄格州纽黑文执业的眼科医生被转入了耶鲁-纽黑文医院接受治疗。他的胸膛上,一个铅笔擦大小的洞口里不断渗出黄褐色的脓汁,其中还夹杂着一丝丝鲜血。细菌随时可能进入他的血液,从而引起败血性休克并使他死亡。

要彻底消灭这些顽固的细菌,外科医生就需要切掉感染的组织、清洗他的心腔、并再次替换他的主动脉弓。但是他们不太敢对一个老年病人动心脏手术,尤其是这手术还要切开一个细菌性鞘。他们认为风险太大,暂不可行。后来德州的一支团队也拒绝了他。再后来,他最后的希望、苏黎世的一支团队,也对他闭上了大门。

就在库达道斯特挣扎求生的时候,一位名叫陈家明(Benjamin Chan)的微生物学家正在北面一英里外的一间实验演化实验室里开展研究。这间实验室属于耶鲁大学的生态学和演化生物学教授保罗·特纳(Paul Turner),陈家明在那里研究的是噬菌体。“噬菌体”(phage)这个称号来自希腊语的“吞噬”(phagein),是一类能够吞噬细菌的病毒。凡是细菌繁衍的地方,就有噬菌体大量存在——那基本上就是到处都有了。以普遍性和多样性论,地球上没有一种生物能和噬菌体相比。我们每一次在海洋中嬉戏、咀嚼甘蓝色拉、或者亲吻的时候,都会与噬菌体接触。亿万年演化将噬菌体塑造成了无往不利的细菌杀手——它们悄无声息地狙击细菌,出手必得。但奇怪的是,目前却还没有一家美国医院在用噬菌体治疗病人。

这时的库达道斯特还不知道,陈家明要把他变成一个例外。

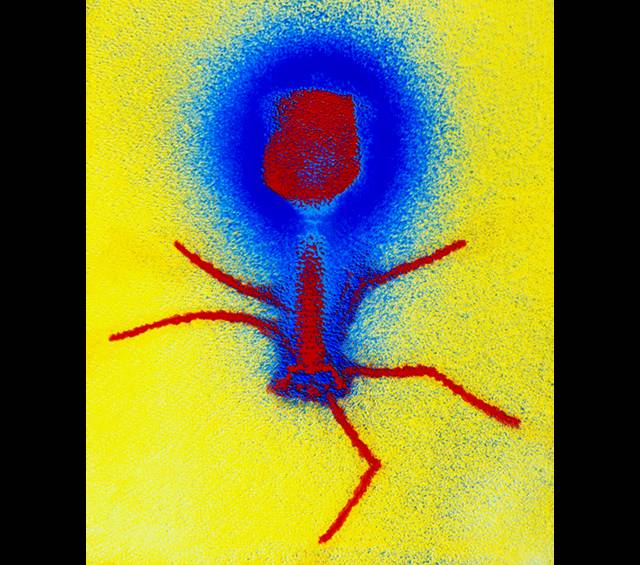

大肠杆菌的噩梦:这是一幅重新着色的显微照相,其中的T4噬菌体(红色)长着几条蜘蛛般的尾丝,用来固定并感染大肠杆菌。(图片来源:M. WURTZ/BIOZENTRUM, UNIVERSITY OF BASEL/ SCIENCE PHOTO LIBRARY)

一天下午,我和陈在他位于奥斯本纪念实验室的办公室里相向而坐(我和他是朋友),实验室的建筑如同一座大教堂,坐落在耶鲁大学的科学山上。阳光透过大扇窗子射入室内。书架上,一本本微生物学教科书之间嵌着一盘热气腾腾的食物。陈靠在办公桌上,他穿一件修身背心、系一条窄领带、牛津鞋里露出一双浅紫色菱形纹袜子,那样子不像一位醉心研究的微生物学家,倒更像一个渴望成功的独立乐队成员。

听到他说计划给一名80岁的虚弱老人注射一种实验性病毒,我的五官一定皱在了一起,因为他旋即安慰我说:“噬菌体只感染细菌。”不仅如此,噬菌体往往只感染某一个细菌物种,或者一种细菌中的某几个菌株。一种噬菌体就是一把造型精密的钥匙,只能插进一种锁孔、也就是细菌细胞膜上的一种受体。一旦开了锁,它就把自己的基因组注入细菌体内,并将细菌的身体变成一部疯狂复制噬菌体的机器。最后细菌被撑破,释放出数百个噬菌体的克隆,它自己只剩下一具空壳。(有的噬菌体比较低调,只将自己的遗传密码插入细菌的DNA,于是每次细菌繁殖,噬菌体也就跟着繁殖。)

这与抗生素的作用原理截然不同。抗生素是来者不拒的大胃口,将沿途的一切细菌统统消灭,包括许多使我们保持健康的益生菌。相比之下,噬菌体是一位节制的美食家,它轻巧地穿过黏稠的菌膜、感染目标,干净地消灭进犯的细菌和自己,完全不会破坏病人的微生物组。

噬菌体的这种独特的作风,使它们得以成为对抗超级细菌的有力武器。这些细菌包括抗耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、伪膜性结肠炎细菌和耐碳青霉烯类肠杆菌,它们和库达道斯特感染的那种一样,能躲开大部分抗生素的剿杀。这些超级细菌的藏身之处有杂货店收缩包装的鸡肉、火车座椅的垫子、以及刚刚铺好的医院病床,每年都有200万美国人因为它们得病,有2万多人因为它们死亡。一旦抗生素失去效力、超级细菌占到上风,那么那无数种常用的疗法,包括器官移植、癌症化疗、甚至基本的齿科手术,就都可能暗藏风险了。在这场对抗细菌的战争中,噬菌体或许能开辟第二战场。只是出于种种原因,它们还没能。

噬菌体疗法源于20世纪早期,运用疗法的第一人是一个在巴黎的巴斯德研究所收集粪便的志愿者:微生物学家费利克斯·德赫雷尔(Felix d’Herelle)。德赫雷尔奉命调查一战期间法军士兵中爆发痢疾一事,他想知道为什么有的士兵重病至死,而有的却只有轻微症状,于是他在自己的实验室里培育起了士兵的粪便细菌。他注意到有的菌苔上出现了斑点,并意识到在这些微小的斑点里,有什么无形的东西正在杀死痢疾病菌。在康复士兵的样本中,那些斑点(现在称为“噬菌斑”[plaques])似乎扩大了。他猜想这些无形的“免疫微生物”也许在帮助病人康复。

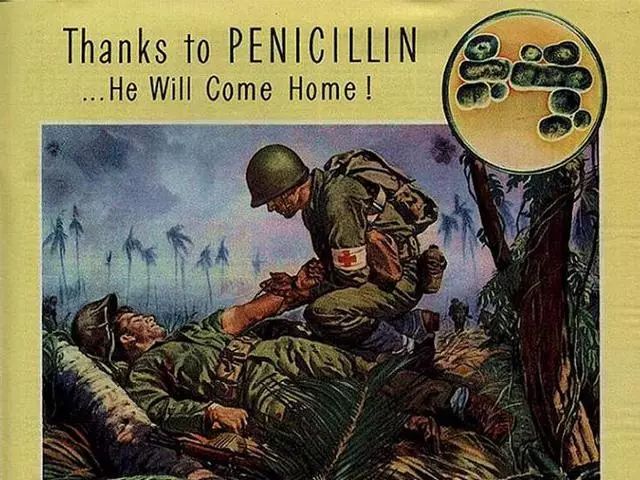

图中文字为“感谢青霉素……他能回家了!”作为战争英雄的青霉素:抗生素在二战期间拯救了数百万人的性命。然而时至今日,细菌的抗药性又成了一个使人忧心的问题。(图片来源:The National WWII Museum)

德赫雷尔急着验证这个理论,于是将这些微生物收集起来(是他和妻子将它们命名为“噬菌体”),然后注入了一名12岁痢疾患者的体内。患者很快康复了。德赫雷尔很受鼓舞,他在巴黎开了一家店铺,取名“噬菌体实验室”(Laboratoire du Bacteriophage)。就像一位熏香师会为不同的场合调制不同的香料,德赫雷尔也为腹泻、皮肤感染和感冒配制了不同的噬菌体出售。这股噬菌体的热潮后来涌出国门,1923年,德赫雷尔到格鲁吉亚帮忙建立了叶利亚瓦研究所(Eliava Institute)、推广噬菌体疗法。20世纪40年代,礼来公司又在美国出售了一系列以噬菌体为基础的疗法。

这是一个有力的开始,噬菌体疗法似乎前程远大。但是很快,另一项科学突破就削弱了人们对于噬菌体的兴趣。1928年,亚历山大·弗莱明在杂乱的实验室中无意间培育出了霉菌汁,并在其中发现了青霉素。青霉素堪称仙药:它无需像噬菌体那样精心调配,它总是能把病治好,它还能大量生产,而且经过数月的运输也不会坏。加上当时正值第二次世界大战,它诞生的时机也恰到好处。而相比之下,噬菌体似乎只是细菌的一件副产品,它无形无相、反复无常,偶尔能治好感染,但往往不能。而且在那个DNA尚未发现、分子生物学尚未诞生的年代,人们甚至不知道噬菌体究竟是什么。到了20世纪40年代,抗生素已经在美国和欧洲大量生产了,噬菌体则被扔进了医学的储藏柜里蒙尘。

但抗生素不是在哪里都受到热烈欢迎的。比如在苏联,它们的价格就高得令人却步。因此,噬菌体研究虽然在欧洲衰落了,它却在苏联和格鲁吉亚的许多实验室里快速推进,这些实验室以叶利亚瓦研究所为中心,结成了一张网络。到20世纪80年代,格鲁吉亚的那些实验室每周都要生产两吨含噬菌体的喷剂、粉末和膏药,其中的多数都直接输送到苏联军队。不过这些研究都是以俄文或波兰文发表的,大部分没有流传到美国。

西方的实验室也对噬菌体开展了详细研究,但手法并不相同。这时的西方已经是分子生物学的天下,研究者发现基因是由核酸构成的、而非蛋白质,他们还发现了这些基因的调控方式。生物学家在噬菌体中发掘了许多在今天的实验室里已经司空见惯的酶。1976年,第一个得到测序的基因组就来自一种噬菌体。强大而富于争议的CRISPR-Cas基因编辑技术,也是来自细菌防御噬菌体的一种手法。到后来,噬菌体研究终于在美国复兴,这部分是因为美国和苏联的学界之间有了科学交流。

陈家明对噬菌体的寻找始于他在OmniLytics工作期间,那是美国少数向农民出售噬菌体的公司之一。在OmniLytics,他的工作是找到合适的噬菌体,以保证牲畜不受大肠杆菌O15:H7型的感染、西红柿不受植物疫病的感染。陈家明告诉我,我们平常其实吃进了不少噬菌体添加剂。比如热狗和三明治肉里就常会喷洒Listex,那是几种噬菌体的混合制剂,目的是消灭李斯特菌(Listeria monocytogenes),2006年获FDA批准。另一家噬菌体公司Intralytix推出了SalmoFresh喷剂,专门对付污染家禽、水果和蔬菜的沙门氏菌。和一般的食品添加剂不同,噬菌体无需在营养标签上列出,因此我们很难知道自己是否吃进了这些病毒喷剂。再加上噬菌体喷剂都是“有机”的,更易为人接受。OmniLytics将噬菌体添加剂宣传成了一种松脆可口的纯天然添加剂,比杀虫剂更加优越:“大自然有比农药更好的办法。”

陈家明在2013年搬到了纽黑文时,他想要研究噬菌体对人体的医疗作用。他立即给耶鲁-纽黑文医院院长写信,介绍自己是一名噬菌体研究者、希望找一位需要帮助的病人。没过多久,陈家明就见到了库达道斯特的主治医生迪帕克·纳拉扬(Deepak Narayan),他得到了一份奖品(放在冰块上的一小管脓汁),并和这种目标细菌打了照面。他把脓汁样本放进了肉汤培养基和琼脂的混合物中,其中的绿脓杆菌(Pseudomonas aeruginosa)开始了剧烈而芬芳的繁殖——“那气味相当不错,甜甜的,就像人造葡萄。”陈告诉我说。他在一台冰箱里存放了许多管样品,对它们试用了一种又一种抗生素。绿脓细菌证明了自己的顽强。接着,陈家明开始寻找能够杀死它的噬菌体。

以多样性论,噬菌体超过地球上的任何生物。凡是科学家着眼的任何地方,无论是土壤、洞穴还是大洋深处,都能找到数百万种新的噬菌体。问题是,噬菌体的长度不到100纳米,数量却约有1032之多。如果单个噬菌体有一粒沙子这么大,你就可以用它们填满1,000个地球。研究者手上并没有一张能用来找到噬菌体的地图。陈家明要找的那一种可能存在于任何被绿脓杆菌污染的地方——在人体、在医院、或者在大自然中间。

为了找到噬菌体,陈家明受不了少累——也干了不少脏活。他甚至请求实验室里的同仁和朋友献出了各自的粪便样本。楼里的其他生物学家听说陈的计划,纷纷伸出了援手。比如“楼上搞鱼类的”(就是研究淡水鳟鱼的生态学家)就献出了他们从新英格兰的水路中收集来的样本残余。最后,陈家明整理了几十份来自湖泊、池塘、阴沟、堆肥和土壤的样本,每一份都充盈着细菌和噬菌体。

然后在实验室里,他又费了一番功夫来让噬菌体现身。他在每份样本中都掺入了几滴库达道斯特的绿脓杆菌,只有相应的噬菌体才会感染绿脓杆菌细胞并且繁殖。就像一个酿酒人在酒中滤去葡萄皮、葡萄籽和葡萄叶一样,陈也将每份样本都倒进了一只比人的头发细100倍的过滤器中,滤出了纯粹的精华——一团团噬菌体。

最后,为了验证这些精华真的能够消灭绿脓杆菌、而不仅仅是在杆菌内部繁殖,他将杆菌和滤出的噬菌体混合,并将混合物在培养皿上标出,然后任其生长。如果培养皿中出现了噬菌斑,就说明噬菌体成功进入了绿脓杆菌细胞并使其爆开,然后释放更多噬菌体,并在菌苔上逐渐扩张了。

大海捞针:2016年,陈家明在海地采取水样。2010年这里曾因霍乱病菌流行疫病,他要找的就是感染这种细菌的噬菌体。(图片来源:Ben Chan)

实验开始几个月后的一天深夜,陈家明发现了他要找的噬菌体。当时他独自站在哥特教堂般高耸的实验室里,戴着手套的双手捧着一只培养皿,不可思议地望着里面的内容。绿色培养基上闪现着一个个清晰的圆环,仿佛大大小小的行星漂浮在一片昏暗的夜空之中。他手上捧的是一片细菌的坟场。在仔细培育了数百份绿脓杆菌、并在其中掺入精心准备的样本之后,他终于找到了一把合适的噬菌体钥匙,这把钥匙能够打开库达道斯特体内的杆菌、进入其中、并在内部引发骚乱。

他瞄了一眼培养皿侧面的标签:道奇池塘(Dodge Pond),是楼上搞鱼类的送的。在康州的这片富于田园风味的池塘里,孕育着比任何抗生素都更强大的细菌杀手——至少对绿脓杆菌是如此。陈家明很快又证明,这种细菌杀手还能穿过绿脓杆菌在库达道斯特的人造主动脉上制造的保护性菌膜。

接下来的一道试题就比较难了:绿脓杆菌会演化出对噬菌体的抗性吗?毕竟在演化面前,没有什么疗法是一劳永逸的。对噬菌体疗法的一个主要批评是它会像抗生素一样失效,因为细菌会演化出对它的抗药性。(这就是为什么噬菌体常常需要几种混合调配:即使细菌演化出了对于某种噬菌体的抗性,其他噬菌体也可以继续发挥作用。)为了验证这种可能,陈让库达道斯特体内的细菌在噬菌体的身边演化。结果不出所料:仅仅一夜之间,细菌就对噬菌体免疫了。不过,此时的细菌是否也在其他方面变弱了呢?陈家明将刚刚获得抗性的细菌放进一个培养皿,并在培养皿的中央加入了头孢他啶——一种强大的抗生素。第二天早晨,一圈美丽的死亡光环出现了。

绿脓杆菌演化出抗性的手段是丢弃了某种受体,使道奇噬菌体不得其门而入。噬菌体再想钻进细菌并摧毁它已经不可能了。然而失去这些噬菌体受体也使得细菌变得脆弱,因为这些受体原本还发挥着另一个重要作用:排出抗生素。此时再加入抗生素,这些之前无效的药物就轻易穿过了细菌的细胞壁。细菌已经无法将它们排出,于是内部中毒而死。道奇池塘中的噬菌体加上头孢他啶,两者联手将了细菌一军。

虽然噬菌体已经在美国再度出现,但是它们要作为药物使用还面临一系列新的障碍,其中较大的一个就是FDA的批准。国立卫生研究所的高级科学官员兰道尔·金凯德(Randall Kincaid)告诉我:“噬菌体似乎的确有用,但我们还没有一项良好的对照实验能提供统计学的基础、证明噬菌体就是病人康复的原因。我们要从医生的角度来考虑这个问题:当一个病人带着细菌感染前来就医,标准的疗法仍然是使用小分子抗生素。要让噬菌体获得接受,我们就必须对它们的效用提出毫不含糊的证据。”

有几项早期临床试验已经在进行中了,结果相当乐观。比如Ampliphi生物科技公司就开展了一项一期和二期试验,结果显示一剂混合噬菌体对引起耳炎的抗药绿脓杆菌起到了很好的抑制作用。另一项一期临床试验发现一种混合噬菌体对治疗无效的小腿溃疡感染没有危害,但它也没有显著加速病人的康复。(一期试验验证的是药物是否安全,二期验证的是其效用)。

到现在为止,还没有人开展过三期临床试验——那是验证一种药物效果的最后阶段,需要至少1,000名病人参与。由于噬菌体的作用原理和抗生素截然不同,研究者甚至不清楚应该如何评估它们的效用。凯文·奥特森(Kevin Outterson)是波士顿大学法学院的教授,也是CARB-X公司的执行董事和主要研究者,这家公司自诩是新技术的“加速器”,它计划为抗击超级细菌的新产品研发注入3.5亿美元资金。奥特森告诉我:“如果是抗生素,那我们完全知道应该在动物模型中寻找哪些证据、又应该开展哪些人体研究。然而噬菌体的人体试验需要做些什么,我们就完全不敢确定了。”

噬菌体的一些明显的好处也使得监管者为难、批评者警觉。首先是噬菌体的特异性,这一点使它们成为精确的工具,却也意味着研究者需要针对特定的细菌或菌株来开展临床试验,以证明噬菌体的安全和效用。抗生素能杀灭广泛的细菌,因此医生在开处方时无需诊断得过于细致,而噬菌体疗法就需要医生详细指出病人感染的细菌了。这将会改变看病的过程。另外对噬菌体疗法而言,确定剂量也更为复杂:抗生素在人体内的运动和代谢都是可以预见的,噬菌体却不是抗生素那样没有生命的化合物。一旦发现了目标细菌,它们就会繁殖。这意味着有的时候,只要一剂噬菌体就能治愈疾病,但这也意味着噬菌体的活动将很难预料。面对病人,医生应该开具多少噬菌体?细菌又将在多少时间内演化出抗性?即便噬菌体在实验室的试管中表现优异,我们也很难说清它们在错综复杂的人体环境中会如何表现。

还有就是那个讨厌的问题:这些试验该由谁来付钱?临床试验的花费常以数亿美元计,而金凯德告诉我,和癌症药物相比,“研究感染性疾病的疗法大致上是没有多少回报的。”目前来说,我们还很难向那些着眼成功率的投资者证明噬菌体的好处。再加上噬菌体都是从阴沟和堆肥中收集来的纯天然产品,不能单独申请专利。不过药厂也可以为噬菌体的混合比例申请专利,或者人工合成噬菌体。“先例在这个问题上十分重要,”金凯德说,“投资者很担心会出现无法预料的变故。”他在国立卫生研究所工作之前曾经营一家生物技术公司,他认为政府需要为推动(和资助)噬菌体研究出一把力。

迄今最大的噬菌体疗法试验就遇到了上面这些问题中的几个。这个试验项目称为“噬菌体烧伤试验”(PhagoBurn),得到了欧盟委员会380万欧元的资金支持。它原计划从11家法国、比利时和瑞士的医院里招募220名伤口感染的烧伤病人。研究者雄心勃勃地想要测试两种噬菌体混合物的功效,并将它们与标准的抗生素磺胺嘧啶银对比。他们努力证明了混合物中的每一种噬菌体都是稳定的,却又碰上了头疼的病人招募问题。要达到招募要求,病人就必须感染大肠杆菌或是绿脓杆菌,但不能两样都感染。问题是烧伤病人的伤口里往往寄生着多种病原体。最后只有15名病人参与了绿脓杆菌试验,而大肠杆菌试验完全取消了。这项小规模试验目前正在进行之中,预计明年春天会出结果——那已经是试验开始后的第四个年头了。

也有人对噬菌体疗法不屑一顾,斯蒂夫·普鲁让(Steve Projan)就是其中之一。普鲁让是MedImmune制药公司的研发副总裁,主管公司的传染病和疫苗事务,此前曾在诺华和惠氏工作。他在2004年的一篇文章里就表达了这个意思:“那些病人‘得益于’噬菌体疗法的私人轶事令人既好笑又悲伤——我们从来没有听说那些没有痊愈的病人的消息,其中的原因并不难猜。”普鲁让还写道,为了克服噬菌体疗法的障碍而花的钱,其实可以花在更好的地方,比如开发新的“小分子疗法”,包括新的抗生素。不过他虽然不把噬菌体本身看作疗法,却也认可对噬菌体杀灭细菌的研究,他认为从中可以发现能作为新的抗生素使用的小分子。我请求采访他,他拒绝了。

其他人就比较乐观了。比如少数东欧国家就一直在使用噬菌体疗法。波兰华沙的路德维克·希尔斯菲尔德研究所(Ludwik Hirszfeld Institute)将噬菌体作为最后的手段,在一切抗生素均不起效的病人身上使用。自1980年起,已经有超过1,500名感染了抗药性细菌的病人得到治疗;据研究所报道,其中的“大部分都治愈了”。在前苏联格鲁吉亚共和国,噬菌体的使用更加广泛,那里的医生用噬菌体治疗了大约二成的细菌感染。第比利斯的噬菌体医疗中心吸引了来自全世界的病人,他们患有无法治疗的尿路感染、痤疮、囊肿性纤维化、或者肠道感染。中心宣称有95%的病人都康复了。(许多科学家都表怀疑,因为格鲁吉亚的噬菌体并未经过FDA或欧洲药品管理局的验证。)

噬菌体何时才能为临床所用,还不得而知。(插图: Hannah K. Lee)

接着就是库达道斯特和陈家明的故事了。

陈家明在实验室里成功消灭绿脓杆菌已经有几个月,现在该尝试治疗库达道斯特了。库达道斯特被领进耶鲁-纽黑文医院的CT房,两名住院医生推进来一辆红色推车,上面装满急救设备,供拯救垂死者使用。陈后来告诉我,他当时感到身体发热,内心袭来一阵恐慌。在一小众外科医生和学生面前,一位放射科医生取出一瓶盖盐水,其中注满了噬菌体和抗生素,他将盐水倒入了库达道斯特的胸腔。陈家明的眼睛紧紧盯着心律显示器上的绿色波形,每出现一个尖峰,他就放心一分:这表示那些直接注入库达道斯特心脏的病毒没有将他杀死。一天之后,库达道斯特出院了,他的病情没有显著改善。

陈家明也不知道自己究竟是失望还是轻松。“我很担心他会死去。噬菌体疗法要么大获成功,要么惨痛失败。”他说。

然而两种结果都没出现。一连几周,陈没有听到任何消息。一个月后,他通过纳拉扬得知库达道斯特跳上一架飞机去国外看家人了。是因为他已经彻底康复、决定出门旅行了吗?还是他要去家人身边等候死亡?

接着,在接受噬菌体治疗六个月后的一天早晨,库达道斯特不期而至,走进了纳拉扬的诊所。他的胸膛已经完全愈合。原本充满脓汁的洞口,现在已经长成了一块平面。就连向来沉默寡言的纳拉扬都兴奋地告诉陈,他的这位病人看起来“像一百万美元那么精神”。三年来,他头一次不再使用抗生素,也没有出现任何副作用。

纳拉扬不敢断言库达道斯特就是因为噬菌体而康复的。在理想状况下,他应该在手术后密切随访,持续观察库达道斯特的伤口,并在其中流出的每一滴液体中寻找绿脓杆菌。不过他依然相信,道奇池塘中的噬菌体确实帮助了他的病人。他得知在噬菌体治疗之后的第五周,另一组外科医生为库达道斯特移除了人造主动脉弓周围造成感染的部分组织。他们对取出的组织做了化验,结果显示库达道斯特体内已经没有绿脓杆菌了。他在三年来头一次停用了抗生素,感染并未复发。那种离他的住宅只有40英里的池塘病毒,看来为他的寿命续上了租约,也为“本地医疗”(local medicine)这个词语增添了新的含义。

陈家明、纳拉扬和特纳用疾风骤雨般的写作庆贺了这个成就。他们希望能用道奇池塘里的噬菌体和头孢他啶的混合物安排一项临床试验。但是在将噬菌体运用到更多病人身上之前,他们还是必须先在大鼠身上试验一下。眼下三人正与国立卫生研究所的临床前部门合作,用动物活体测试为将来的临床试验铺路。

与此同时,陈家明也在建立一座噬菌体档案馆。如果你居住在纽黑文(或最近在那里上过厕所),你或许已经在无意中成为了捐献者。陈每个星期都会拜访纽黑文污水处理站,采集来自全市卫生间的样本,他从这些样本中滤出噬菌体,并在一盘盘潜在的超级细菌上验证它们的功效。他的寻找看来相当成功,目前已经分离出了对付克雷伯氏肺炎菌和粪肠球菌的噬菌体,这两种细菌都有抗药性,并能引起尿路感染。陈在不久前还前往海地寻访,并在那里发现了一种攻击霍乱弧菌的噬菌体。

有时候,一个人的屎溺却是另一个人的美酒。

(编辑:游识猷;排版:小岚欧欧)

题图来源:news.pedaily.cn

欢迎关注红猪个人公众号:猪同机讲

松鼠会ID : squirrelclub

扫码关注松鼠会科学松鼠会,是一家以推动科学传播行业发展为己任的非盈利组织,成立于2008年4月。我们希望像松鼠一样,帮助公众剥开科学的坚果,分享科学的美妙。