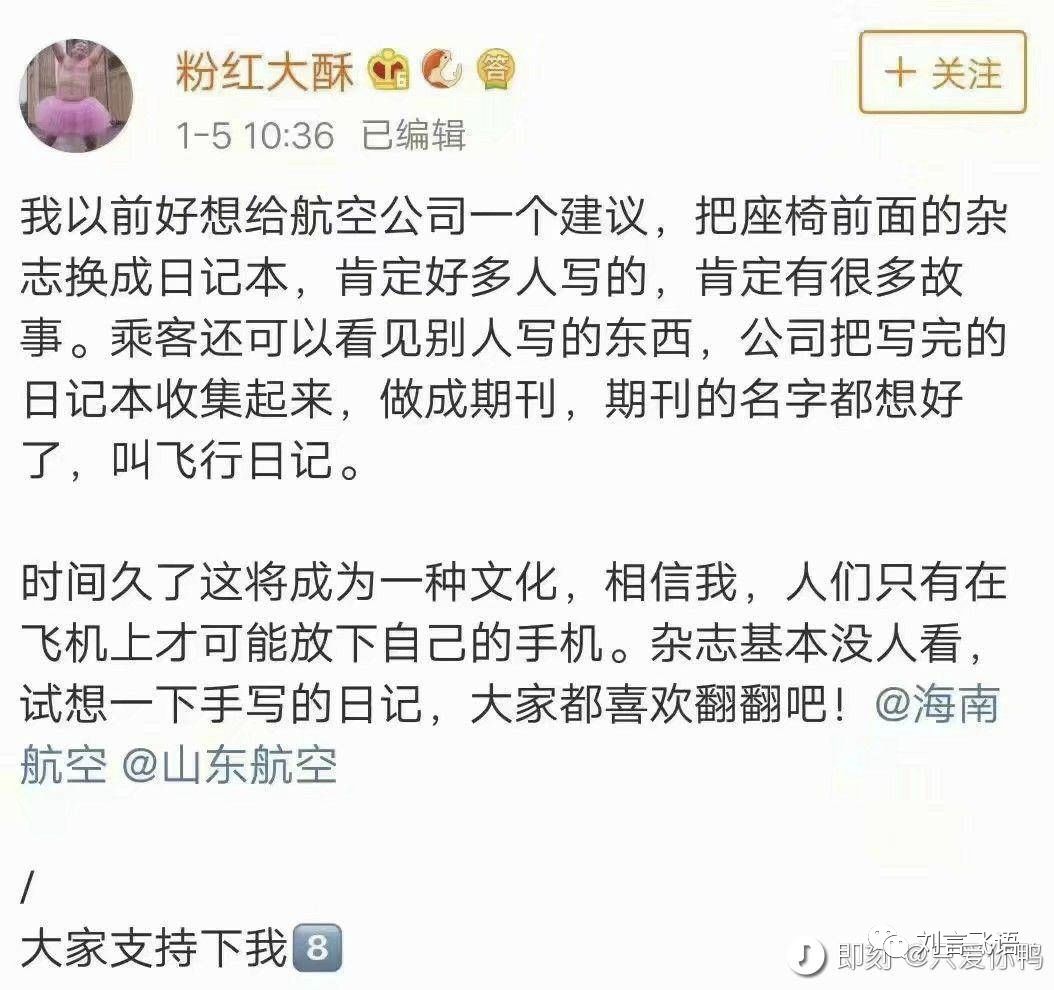

即刻上看到不少人在热议一个点子,是这样的:

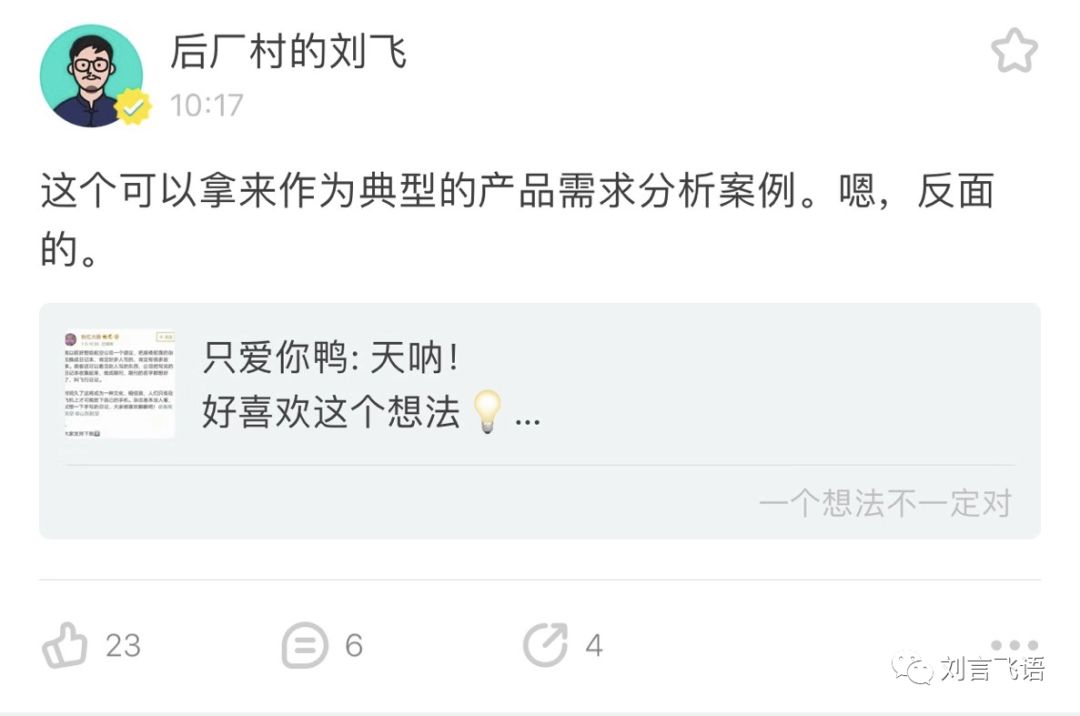

我转发了这条信息,评论了一句:

考虑到不少人都没get到重点,我这颗传道受业解惑的心又摁不住了,决定跟大家讲讲到底为啥这只是个点子,跟成熟的产品还有很远的距离。

要考虑需求对象

你要说会不会存在写飞行日记和读飞行日记的需求,那自然是有。讨论有没有需求没意义,要看谁有需求。

能够有极大乐趣积极去维护这个日记本的是什么人?你可能想象不到自己的长辈、领导有这种乐趣吧?那些奔波的出差族上了飞机就睡倒了,年纪大一些的更不会有兴趣。飞机上可能有绝大部分人都没有这种主动性,自己很兴奋的人,大都是把自己的需求强行附加到所有人身上了。

我们当然可以设想一种其乐融融的场景,连古板忙碌的大叔也翻到了有趣的日记故事,于是重回少年情怀,感动地也写了自己的故事... ... 坦白说,你觉得这种场景发生的概率有多大?他可能翻都不会翻,哪怕翻了会遇到好看的故事更不容易。

就这个点子来说,用户的定位本就比较模糊,触达到的目标用户不会很多。“肯定有很多人写的、肯定有很多故事”这是想当然的童真想法,就跟“非洲这么多要饿死的人,世界其他地方的每个人都捐10块钱,肯定就能拯救他们了啊”一样虽美好却不现实。

我们退一步说,有20%的人都是比较文艺有生活情趣的人,那剩下80%的人怎么办?他们的杂志需求就不考虑了吗?

如何保证内容可读性

用户当然是可以设法转化的,我们可以把80%里的潜在用户转化过来。假如真的有高品质的飞行日记存在,每个人都读到十几篇动人的故事,难保不会有一半的人能动心也写一点。

不过这要求故事都比较好看、有可读性。

这很简单吗?做过内容社区自然知道,UGC里用户生产的大部分内容质量都特别差。你可能会奇怪:我看知乎、虎扑、豆瓣随便刷都觉得内容很不错啊?

这是因为你看到的内容是经过筛选的。无数的垃圾内容、无价值的内容被隐藏在冰山之下,没人阅读、没人点赞、没人问津。它们躺在网络世界里没关系,躺在日记本里的结果是什么?就是发掘有价值内容的难度无限增大。

就这个点子的想法,日记本的内容跟内容社区比,有两个硬伤局限:

什么意思呢。首先,你不能像知乎、虎扑、豆瓣一样,按照赞同数、热门情况去看内容,结果就是你永远只能按顺序查阅内容,一页一页翻,有价值内容获取效率极低。甚至很可能整本书都不存在有价值的内容,从此这个用户几乎就彻底流失了。

其次,日记本跟日记本之间是物理隔离的,这个飞机上可能有50篇好故事,却只能每次飞行分散在50个座位,再考虑到有人不会翻看、有人不会翻看到好故事的那一页,最终有20个人读到好故事就不错了,读完后愿意接着写一些的能有5个人已经是乐观估计。效率奇低。

那不能设法增加好故事的量吗?我们接下来就讨论。

如何保证写作者有动机

所有写作者都有动机,无论精神的还是物质的。公众号写东西可以赚广告费,知乎上写东西可以有赞同和感谢。

那么日记本里写东西的目的是什么?物质目的暂不考虑,我们假设就是为了精神目的。

在交流、沟通的精神需求方面,用户基本也是物理隔离的。除非在日记本上留微信号和手机号,这倒是个方式,不过不能促进写作者写更多好看的故事。

用户在“不知道会有多少人看到我的故事、不知道看到故事的人会怎么评价甚至压根不知道会不会有人看到我的故事”这样的前提下,能够有积极性去讲故事本身就很难。

在知乎、虎扑、豆瓣,写作者几乎无一例外都希望与评论者产生交流,哪怕没有交流,也想了解别人的评价、产生共鸣,这是内容创作最基础的动机。

你可能会说,在咖啡馆和比较文艺的餐馆里,也都有供顾客写文字的日记本啊。首先,在这些线下场景,许多交流也是可以回溯的,我下次来咖啡馆和餐厅,就能看到别人的留言了,回到飞机座位上找日记本的成本极高;其次,这些线下场景往往都有固定的主题,且内容都很简略,不会有人讲大篇幅的故事的(在飞机上无聊、时间久,就能写得更多,这也是童真想法)。

再考虑到大家都不傻,都会很快发现读者也并不多,那不仅没有交流、没有反馈,连看的人都没有,写作者就很快也流失了。

好的内容产品逻辑

好的内容产品逻辑,我理解务必要有三个聚合:人群聚合、内容聚合、场景聚合。就是要对的人、在对的场景下,有好的内容流转。

对的人,指的是要确保进入内容社区(本例中就是使用日记本)的人都有类似的画像和类似的需求,或者至少做有效的区隔。为什么知乎要有关注和话题?虎扑要有版块?就是为了人群更加聚合,可以让写作者和读者在一个更高效的环境下交互。原本对日记本有热情的人,在乘坐航班的人里,比例太少,难以聚合。

对的场景,指的是要在适当的物理、心理场景下,让用户更加有动机。飞行故事不一定非要在环境嘈杂、体验糟糕的飞机上创作和阅读,这是想当然了;温馨舒适的咖啡馆里,讲述和阅读飞行故事反而更加合适,场景更加恰当。

好的内容流转,前文提到了,一定要做好多维度的内容筛选,让获取内容更加高效,这样才能让更多好故事被看到、读者体验更佳、写作者也更愿意创作。日记本的物理限制决定了,内容聚合的成本比信息化产品要高出成千上万倍。

成本极高的内容安全

既然说到成本,也可以提到一个显而易见的问题:日记本的内容审查成本无限高。

你没有办法利用信息化的所有简便的方法做屏蔽,只能人工处理。

在内容审查方面,不能假设所有人都是“好人”,都遵纪守法。左边画一个生殖器,右边画一个蛤蟆,上边写一句“XX大法好”,下边写一句“约X请加XX”,只要审查不严,几乎是100%会出现的。

每次航班如果检查所有座位的日记本,成本是多少?假设有160个日记本,每个日记本有100页(当然要每页翻看),每一秒能翻两页,那翻完所有日记本需要2.2人时,飞机上有8个乘务员,连机长副机长都来帮忙翻日记本,那也要13.3分钟。每次航班都跟以前一样正常登机,跟每次航班推迟登机15分钟但有日记本可以写、可以读,你觉得乘客会选哪个?

如果不是每次航班都查,等每天结束再统一整理呢?那结果就是,有好事者随便拍点敏感的内容发网上,第二天航空公司可能就被叫去喝茶了。你可能会说,因为一粒可能存在的老鼠屎何必这么紧张呢。老鼠屎连破坏一个行业都可以啊,听说过顺风车吗?

成本问题不止出现在内容安全方面,还有各种异常需要解决。比如,有人觉得故事好看,撕下来怎么办?有人觉得写得不好看,恶意涂改怎么办?怎么处理性别歧视、地域歧视等等引人不适的内容?要不要禁止一些人写日记吧,怎么操作?...... 在内容社区会遭遇的问题一个不少,在线下真实场景里还会更多。

如何评判用户价值

我们前文评判的是需求存在性和产品可行性,要回到更具体的范畴讨论,就是在飞机乘客的用户价值里,日记本这一功能究竟占比几何。

乘客在飞机上的核心需求很简单:准时准点,不要延误;乘坐舒适,没有异常。这跟我们在其它出行方式上也几乎一样,像日记本这类额外的体验都算是惊喜体验。出租车司机走错路带来的问题、火车延误带来的问题,远比出租车司机是个会讲故事的大叔、火车邻座是个漂亮妹子重要得多。

结合前面提到的,成本在那么高昂的前提下,做这样一个功能,性价比实在不算高。哪怕最终做成功了,有不少乘客有不错的评价,也很难影响航空公司对于用户的核心价值。大家无非只会把这个当成茶余饭后的谈资、上个微博热搜,然后该买哪家航空公司的票就还是买哪家。