上周,我们发布了《

Facebook 的文化体系是如何影响公司发展的?

》,介绍了 Facebook 深入人心的企业文化。Facebook 能发展成如今的超级 App,不仅因为其独一无二的企业文化,还与公司做的几点重大决策密不可分。

本文会讲述 Facebook 在其发展过程中做过哪些重要的决策?是什么推动着这家千亿美金公司持续不断增长?以及对其决策背后深层次的思考。

希望对你有帮助:)

# Facebook的冷启动通过校园社交完成

大家都知道 Facebook 是通过校园起家的。当时从校园切入当然有很多历史原因。扎克伯格那时还在哈佛上学。在创立 Facebook 前就弄过很多校园项目,比较有名的就是 Facemash。后面由于小扎的技术才能,有一对哈佛双胞胎(Winklevoss)让小扎做一个哈佛的社交网站。小扎做着做着觉得这个想法还挺好的。还不如自己做。(这里体现了当时懂技术的核心竞争力)于是很快把 Facebook 的网站自己搭了起来。

Facebook 击中了大学生们想要网络社交的需求。迅速在哈佛校园引爆。随后由陆陆续续开放了几所知名学校和所有的藤校。最后才开放给所有的大学。Facebook 通过非常短的时间迅速风靡了美国所有校园。

这里面有两点非常关键。

第一,做强社交产品需要足够高的密度。许多企业没明白这点就开始做强社交产品,结果大概率都是失败的。(我这里说的是强社交产品,一些社区偏内容型的产品另当别论。)去年看多闪,聊天宝这类型的社交产品,企图通过大流量,砸钱,大 V 导流等方式砸出规模效应,其实都是徒劳。的确可以通过这种方式砸出上千万的 DAU,但是他们忽略了人群的密度太低太低,依然形成不了所谓的「社交效应」。除非你能让全国至少一半的人安装你的 App,否则比较聪明的方式,依然是选择一个特定人群,砸出高密度的社交效应。

第二,社交产品的高维打击。做社区或者社交,一开始的种子人群还是非常重要的。这就奠定了你这个产品的基调和定位。高维对低维渗透打击总是比较容易的。就好比水总是高处往低处流。这里面有很多心理学社会学的东西。就好像华为做低端手机市场会比小米做高端手机市场容易得多。火山小视频也永远无法超越抖音的高度。当然你会想说有许多农村包围城市的例子,但其实只是城市的人还没来得及「做」农村而已。

当年王兴的「校内网」通过校园地推完成的原始积累。Snapchat通过高中生「恶作剧」游戏完成的冷启动。也是类似的套路。

# 发明了「信息流」这个伟大的产品

2006 年之前,Facebook还是主要以展示基本信息为主的平台。但是在2006 年九月的某一天,Facebook 悄然推出了「信息流」这个革命性的产品。以现在的眼光来看,「信息流」这个产品再普通不过了。我敢说你现在手机里几乎 90% 以上的社交 App 都有「信息流」这个产品。但是这个产品在当年其实并不是一个很容易的决策。这个产品从本质上改变了用户对 Facebook 产品链路。

在「信息流」产品出现之前,Facebook 只是简单展示朋友的信息(profile)。

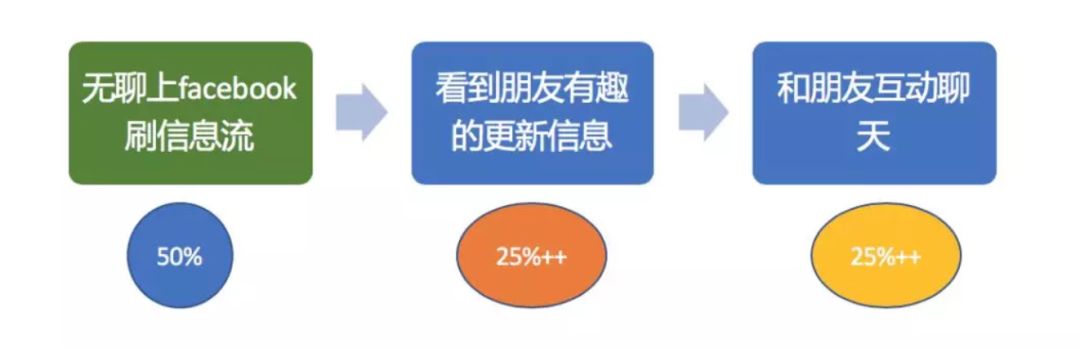

此时的产品链路大概是这样的:

(上面是每天活跃用户对 Facebook 产品的需求链路,下面是产品这个需求和行为的概率(只是我猜测的数值),绿色区域产生 Facebook 流量)。由于 Facebook 之前没有信息流,用户先要找到他想找到的用户,再点进去看到用户的信息和更新,从而开始社交互动。这个链路意图性更强,但是覆盖的受众一定会更少。

下面我们来看一下有了「信息流」产品后的用户链路:

可以看到产品的消费链路变得更短了。虽然对比起前一个产品模型用户意图会差一些。但流量肯定会大大增加。社交效率从整体系统上看也能得到有效地提高。注意到我在第二步和第三步概率上加上了++的符号。意思是这个可以通过算法不断提高用户需求的比例,从而不断逼近系统效率的最高值。

虽然有大量用户反对「信息流」这个产品,认为自己的信息会暴露给其他用户,侵犯了自己的隐私。有人甚至在 Facebook 的办公室楼下游行示威。但数据结果证明,上了信息流的 Facebook 的确流量比之前同等用户的情况下大了两倍。之前只有 10% 的用户反对的产品改动一般就会被否掉。但是扎克伯格这一次非常坚决。也是当时一个非常英明的决策。信息流给 Facebook 带来的流量和商业价值应该是至今为止最大的。也是 Facebook 公司产品史上最伟大的决策之一。

# 精准投放商业化模式的成功

Facebook 现在全球市值是 5600 亿美金。(阿里巴巴大概是 4500 亿美金,腾讯可能大概 4400 亿美金)Facebook 能达到这么高的市值,主要还是归功于其巨大的商业价值。Facebook 的商业化产品能做得这么好,主要归功于两个维度:

第一,超精准的广告投放。

Facebook 有大量多维度的用户和商家数据。配合强大的推荐技术。投放广告非常精准,也为投放的广告主带来了极高的转化效率。随着用户规模的逐渐扩大,广告精准投放的效率会越来越高,逐渐会形成行业壁垒。销售也可以不断以此为由卖出非常好的广告价格。

第二,Facebook 几乎垄断了社交网络的所有流量(除中国外)。

每年大的广告主们都会由一部分预算投入到社交媒体这一块。而且近几年来预算不断加大。Facebook 的社交矩阵:Instagram, WhatsApp, Messenger 等几乎垄断了社交网络的所有流量。垄断的优势在于有定价权。所以就算Facebook 的广告涨价了,广告主也得买,如果不买,你很有可能预算花不出去,或触达不到所有潜在客户的流量。

反观国内的广告市场,没有明显的寡头,竞争非常激烈。广告市场这块蛋糕虽然非常大,但是没有一个玩家在这个领域里过得非常舒服。字节跳动作为广告界的新星,我非常能理解为什么一直想做社交这个领域。在获取更大流量的同时,更多维的用户数据能帮助其进行更精准的广告投放。腾讯作为国内最大的流量黑洞本应做到和 Facebook 同等水平,但由于对数据及广告商业化的忽视使得这一切远远掉队,仍然依靠游戏作为最主要的收入来源。

# 「用户增长」策略推动流量稳定增长

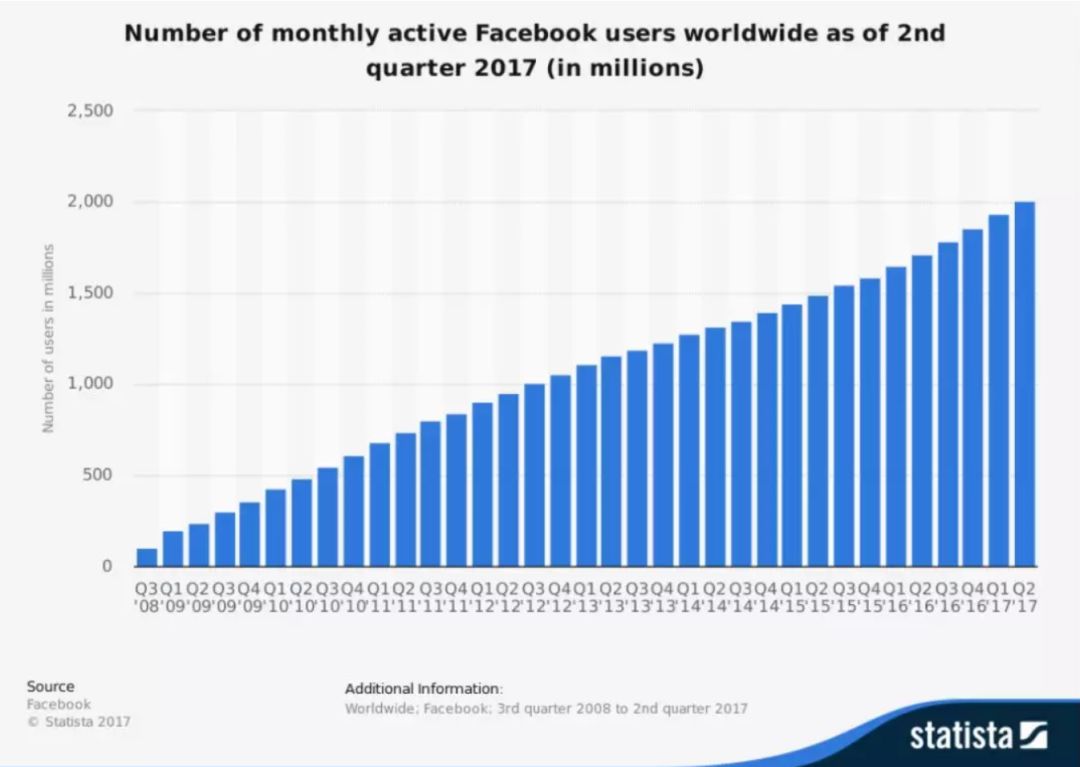

Facebook 从上市以来就一直保持着非常匀速的直线增长。既没有大幅上涨的阶段,也没有大幅下降的阶段,甚至连平稳保持的状态都没有。这恰恰说明 Facebook 有强大的稳定增长能力。就犹如投资者一样,你可以找到许多每年财富翻好几倍的投资人,却非常难找到在很长时间内一直保持稳定增长的投资高手。

说实在话,在 2012 年后,Facebook 几乎没有作出过什么非常出色的产品。Instagram,WhatsApp 是买来的,勉强 Messenger 算是比较成功的产品。我这里说的出色产品的定义是能为平台带来明显流量增量的。比如像视频,支付,marketplace 这些感觉都是比较失败的产品,流量大只是因为倚偎着 Facebook 导流,但并没有反向为其输出明显的增量价值。但是即使这样,Facebook 依然保持着稳定的增长。这主要还得归功于 Facebook 的增长团队。扎克伯格在 2012 年的时候决定成立增长团队。

独立的增长部门在当时的互联网企业里还是比较少见的。国内的许多增长团队主要是做市场和运营的。大部分的增长主要依靠市场投放或者通过运营在其他平台上薅来的自然流量。但是 Facebook 的增长团队主要依靠的是精细化的数据分析配合产品技术推动的增长策略。

许多人问我怎么做增长?Facebook 怎么做增长?

其实增长真的没有你想象中那么神秘。

做增长策略,更多是一种思维模式。是从产品,业务,流程管理,执行力,数据基础,数据分析等组合的一种综合系统能力。简单「增长黑客」技巧或许能短时间内让你获得一些新增用户,但是并不会给企业带来持续稳定增长。

为什么说增长部门厉害,是因为只要你给增长部门设立了一个目标。增长部门就会想尽办法组织人力在规定时间内完成目标。举个例子,之前我们发现美国的用户 DAU 开始下滑,临时成立了一个「美国用户增长小组」,短短的一段时间,通过这支突击队的努力,真的成功止住了美国用户 DAU 的下滑趋势,甚至有所回升。

这些我说起来可能比较简单,但为了做到这些,其背后是有许多强大能力支持的。比如说强大数据分析能力,强大的 ab 实验平台,对产品/业务的精准理解,对流量效率的测算把握,还有强大产品技术人员的执行力。把这一切系统性地成为一种合力,才能持续不断推动着 Facebook 的增长。

这里再提一下 Instagram。许多人以为 Instagram 的成功主要是因为产品做得好,很多人会觉得 Facebook 当年以 10 亿美金的价格收购 Instagram真的是赚大方了(如今如果独立上市的话超千亿美金市值)。的确Ins是一款十分优秀的产品,但是如果没有 Facebook 的支持,Ins 绝对不可能会有今天的规模。这里面 Facebook 的增长团队功不可没。在很长一段时间内,Facebook 都是 Ins 的最大流量来源,在置换输送流量的同时,还提供了多维度的数据产品技术支持。这些都持续不断地拉高 Ins 的流量及留存。曾经做过实验把 Facebook 的流量卡掉,会对 Ins 的流量产生巨大的伤害。所以与其说 Ins 为 Facebook 续命,不如说 Facebook 成就了 Ins。

# 从 Facebook 的成功决策中你能学到些什么?

其实无论是 Facebook 或者其他企业,能决定企业能不能长远增长的,都是为数不多的几个重要决策。这些决策,往往不是具体一些产品功能或者方向策略的简单决策。而更多是思维模式以及认知的转变。所有成功的经验,如果只是简单复制,是肯定不会成功的。更多是其背后深层次的思考。

作者:

Louis徐玮

,本文授权转载自公众号

Louis徐玮