EXTITUTE|批评·家

|

理论与历史碰撞/个例与议题交织

编译|

PLUS/

责编|

BAU+

1927年的7月23日,位于斯图加特的

魏森霍夫建筑群以展出的名义对外发布。这一建造活动的策划组织人密斯·范德罗在开幕的致辞中强调:这次

展出中的建筑不仅是这个国家当代时尚的典范,而且也是一场正在全世界蔓延的运动的一部分。确如此言,这一展出后来成为了现代建筑运动

崭露头角的

经典案例之一,由此它在建筑历史上的重要性似乎也是毫无争议的。

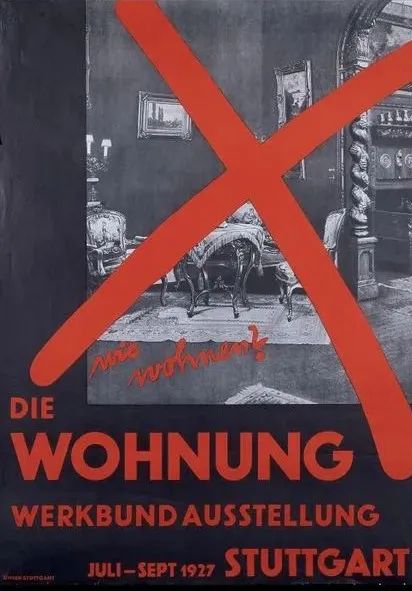

我们可以从一张打着红色大叉的海报上看出,这一展出本身就是以挑起争议的方式来引出主题的。不过如果仅从海报上的

旧式官邸室内和家具图片来看,

那么展出所要表达的

否定

姿

态究竟要

指向何处,未必能明确地传达出来。所以有必要参照策展方面给出的说法,

这次展出想要表明现代建筑运动并不是

不是新的形式或风格,而

是为了

创造一种新的生活方式,为了更合理地使用新的材料和新的建造方法

。因此,

主办方和建筑师也希望展出的成果能够保持在某种实验状态,包括让建筑本身

的平面布置处于可变化的状态,以此有助于人们明确生活的意愿。

当然后续的发展并不那么如人所愿。十年不到,上台后的纳粹

谴责该定居点是“布尔什维克式的堕落”,并在平整的露台上加盖了斜屋顶,为的是让露台看上去更加美观。在第二次世界大战期间,盟军飞机投下的炸弹摧毁了几座建筑。此后只进行了部分的修复。

为这一项目准备了两年时间的

密斯·范德罗

,原本的计划是将

十年里发展起来的各种现代建筑的线索串联到一个场地上。尽管目标是致力于国际主义,但实现的结果并非无可争议的。首先是受到地理位置上的限制,也受到了仓促举办的限制,这次展出很大程度上只能算是一场柏林的事件。正如雷纳·班纳姆后来指出的那样,

除了4位非德国的设计师,其余11位大多出生或归属于柏林的建筑师圈。而且来自

国外的设计师或许是迫于

人数上的压力,在项目中遵循的就是整体的基调。

还有一种内在的争议是针对

建筑本身的。有人就认为斯图加特展出所谓的功能主义最多只是某种表象,很大程度上它仍旧是一种审美效果。如果说功能真是主要的目的的话,那么,人们很难解释为什么大多数房屋在短短一两年内就迅速衰败了。换言之,魏森霍夫并不能被看作是新客观和功能主义的胜利,而只是现代主义形象的胜利。这点也能从展出宣传期组合了美女汽车新建筑的定型照中

得到部分的验证。

不管怎样,这一

展出最终得以成形,说明

在当时或许还没有哪座城市能像柏林那样聚集了十多位才华横溢的、令人信服的现代主义者。

除此之外,这一项目与展出结合的策划也算是开辟了某种集群设计的新范式,而且这一集群的目的显然主要还是为了推动某种共同的理念,引导公众并强烈地渴望公众的参与,而并非只是为了彰显建筑师创造个体的特殊性。本次推送集合了三篇短评,可以大体的勾勒出这次展出的目的和影响。尤其值得一提的是吉迪恩在文中写到的密斯所做的第一轮规划方案,今天看来更是一种现代建筑群对地形的有效回应。院外还将推送范杜斯堡对这一项目的批评文章。

Stuttgart-Weißenhof

|JULY 23

|

1927

展出的目的

维尔纳·格拉夫|

Werner GRÄFF

新建筑所谓“最好的体现形式”,就是植根于创造一种新的生活方式,植根于更合理地使用新的材料和新的建造方法。所有这些都比创造一种新的形式或者风格更为重要。

之所以说“最好的体现形式”,是因为大多数的同行

不可避免都已沦为了形式主义诱惑的牺牲品,却没有对本质的变革进程做出丝毫的贡献,无论是在空间上,还是在建造上。

可以理解的是,不同寻常的形式会首先吸引到人们的眼球,因此,抵制建筑这一新开发项目的总是先针对外观的。

如果反对者要是能够集中精力澄清生活水平的变革和施工建设方法合理化的问题的话,那么这场争论无疑会更富有成效。

不可否认的是,在过去的十年中,不仅是知识精英,而且还包括广大的民众,尤其是年轻一代,他们的生活方式,都发生了巨大的变化。有一些显而易见的因素,比如对新鲜空气、色彩和机械辅助设备的日益重视、对体育活动的渴望、以及社会结构调整和经济需求等等,

从长远来看,

它们必然会给住房方面带来翻天覆地的变化。

但迄今为止,我们还不可能为住宅建筑创造出决定性的新形式,因为变革进程仍在如火如荼地展开。事实上,几个世纪以来

为人们提供服务的

传统住宅似乎与新一代的人格格不入——就好像给他们穿上了礼服外套。然而,他们连自己的愿望都还完全不了解,甚至连他们希望采取的方向也没有一个算得上合理而明确的方向。

更糟糕的是,大多数现代建筑师也是如此。他们中只有少数的人具有足够的开放性、自由度和远见卓识的毅力——而其余的人,在这个决定性的时刻,只能充当追随者的角色。

弗兰克·劳埃德·赖特在20年前就具备了这些必要的素质。他知道一条通往新生活的道路。但他的同胞们仍旧不愿意追随他,他只能再耐心等待10年。

即使是欧洲的先行者也意识到,他们还需要一段时间的耐心,他们不是那种追随者,而往往是最致命的那种跑在队伍前面的人。显然,新的生活文化不能强加于人。但是,大多数人对自己的居住愿望还没有明确的方向,这就需要我们尝试着让他们的感觉变得敏锐起来,由此偏见就能有所松动,本能就会被唤醒,

他们的冲动也会被

仔细地观察到。

也许,新一代之所以还不知道自己想要怎样的生活,只不过是因为他们还没有意识到自己有别的选择。在这种情况下,就必须向他们展示住宅建筑的新技术原理,让他们熟悉最实用的住宅设备和机器;必须让他们知道,全世界最有才华的建筑师们都在追求新的东西,哪怕他们的方案看上去是异想天开的。

只要我们能够例举出不同类型的住宅,最好目前尽可能少地固定下来,相反,我们要表明,这一切都还有待最终成型,它将从使用的方式中开发出来。这就是为什么密斯·范德罗、勒·柯布西耶和马特·斯塔姆他们的框架建筑平面图是可变化的。通过这种方式,将有助于人们明确生活的意愿。

这也是1927年在斯图加特举办“公寓”展的目的之所在。

魏森霍夫展鸟瞰|

1927

魏森霍夫建筑群

威廉·洛茨

|

Wilhelm LOTZ

这次展出的主体部分是魏森霍夫定居区。在斯图加特郊区的传统建筑中,它显得格外的突兀。但是如果我们单独地来看,它在斜坡上的分部分布却出奇的自然。这种自然的组合和布局只有在中世纪的城镇和热带的村庄中才能见到。

这里没有任何花哨的安排。景观、地形的变化、阳光、光线和空气形成了一个具有生命力的整体,密斯·范德罗的总体规划和其中的每一栋住宅都巧妙地融入其中。因此,整个项目几乎就像一个活的有机体;所有一切都自然而然地相互关联在一起。

事实上,在我们看来,这正是斯图加特这个现场最重要的,也是最有益的方面:当前建筑革命的倡导者们并不拘泥于教条式的原则,他们并不盲目地坚持口号,而是谦虚地将他们自己的理念服从于人类生活和需要的需求。

不过,他们在此基础上还要更进一步,并不是在形式上,而是希望为新的生活方式指明方向,这种新的生活方式将与时下常常被看作是全人类文化的敌人的当代力量相适应,也就是与技术、工业和合理化相适应。

毫无疑问,大部分所展示的内容都会受到批评。细节上的错误也会出现,但这正是要把这一开发项目建造起来的原因。这是一场实验,如果没有各种实验,就不会有结果,也就不会有所进展。

许多人在发言中满怀焦虑地想要不断地消除人们的疑虑,说这不会是结束,而是一个开始。如果以为这些保证只是为了防止批评,那么他们看来是被误导了。因为这一开发项目注定会成为批评意见的磨刀石。

但是,我们应该全心全意地支持这种态度,只有这样才能促成这些建筑的创造,因为任何有远见的人都不会怀疑,这一实验会带来极其重要的结果,也不会怀疑这是一次具有重大文化意义的事件。

图纸和模型的展示

与这一开发项目本身

应当是相辅相成的,并引起人了们对每个国家这一代建筑师们的关注,这些建筑师公开地、真诚地站出来支持新建筑。

在这里,人们会有一种强烈的印象,这些开发项目并不是旧有意义上的风格表达,不是基于和体现一种特定的形式语言,而是立足于我们时代的结构,满足相关任务的具体要求。正如密斯·范德罗在开幕致辞中强调的那样,这部分的展出表明,魏森霍夫建筑群不仅是这个国家当代时尚的典范,而且也是一场正在全世界蔓延的运动的一部分。

所以我们可以说自己很幸运,因为我们在同一个场地上就能考察到来自世界各地的这样一群人的设计和规划。

第一版规划方案|

密斯·范德罗

新的建造方法

西格弗里德·吉迪恩

|

Sigfried GIEDION

这次展出无疑让我们对现实的生活有了深入的了解。我们认为,它之所以具有非凡的意义,是因为展出将新的建造方法从先锋的隐蔽中带了出来,并使得它能在更大的范围内投入使用。

新建筑的健全发展离不开大众的积极参与。当然,需要解决的问题,并不是大众有意识地表达出来的。出于种种原因,他们的意识总是随时准备对新的艺术体验说“不”。

但是,如果无意识的思维一旦被引导到一条新的道路上,那么实验室的产品就会得到拓宽的调整,以满足现实生活的需要。在我们看来,斯图加特的展出就是这一进程的核心,它的重要性就在于此。

魏森霍夫定居区证明了两大变化:从手工的建造方式向工业化的转变,以及一种新的生活方式的预兆。

密斯·范德罗最初的规划是将住宅地块连接起来,从而形成某种统一的关系,并使绿地相互交错。遗憾的是,由于商业上的原因,这一计划未能实现。尽管如此,我们还是可以体验到平屋顶那平整而不张扬的表面,是如何在原本完全混乱的场地上创造出关系和秩序的。在平坦的城镇,比如海牙,人们可以看到平屋顶如何创造出了宽阔的连接带。

魏森霍夫定居区以密斯·范德罗的钢结构公寓为主体。即使是现如今通常以宫殿或城堡形式出现的公寓房,在这里也被改造成一种更为松弛清晰的结构。钢结构可以消除所有死板的内墙和外墙。外墙,只需要半砖厚的隔热填充就足够了,内墙也是如此。这些窗带是唯一的限制因素。这些窗条既宽又连续,可以让良好的光线尽可能地照射到建筑物的内部。

今天(1927年),公寓住宅的问题甚至比独栋住宅的问题更难解决。而密斯·范德罗的钢结构骨架为解决这一问题提供了可能的途径。

许多建筑评论家认为,密斯·范德罗和勒·柯布西耶的房屋中那些自由贯穿的连续钢支撑非常难看。对建筑师来说,似乎还很难摆脱传统结构方法的束缚,在这种方法中,墙体是房屋的承重构件。

从根本上来说,我们当前的空间概念是将房屋的内部构造完整地表达出来。连续的钢支撑绝对不是审美的焦点。它可以静静地贯穿在整个空间中。正如古代建筑中的柱子,通过它们有序的荷载和支撑作用,给观者一种安全感一样,连续的钢筋或混凝土杆件也给今天的观者一种强大的能量,在房屋中均匀流动的印象。

因此,独立可见的柱子除了具有建造的客观性之外,还被赋予了一种新的表现力。这里有持续不断的能量在起作用:在我们的生活中,没有任何事物是孤立存在的:所有事物都处于一种多方面的关系中——内、外、上、下!

密斯·范德罗将建筑的可能性发挥到了极致。胶合板墙用螺丝就可以固定在天花板上,居住者也可以随意改变空间的布局。房与房之间不靠门连接。在70平方米(750平方英尺)的区域内,这种设计方法所创造出来的大空间让人惊叹不已。它对我们来说是一种必要的刺激,那是一种推动工业发展的动力。

展出图录|

1927

▶

版权归译者所有,译者已授权发布。

文章来源

|

Die Form

|

November 1927

未完待续

▶ 项目

建筑师

[1] J. Frank|wien

[2] J. J. P. Oud|rotterdam

[3] M. Stam|rotterdam

[4] Le Corbusier|genf-paris

[5] P. Behrens|berlin

[6] R. Döcker|stuttgart

[7] W. Gropius|dessau

[8] L. Hilberseimer|berlin

[9] Mies van der Rohe|berlin

[10] H. Poelzig|breslau

[11] A. Rading|breslau

[12] H. Scharoun|breslau

[13] A. G. Schneck|stuttgart

[14] B. Taut|berlin

[15] M. Taut|berlin

▶

院外

自从2017年4月试运行到2018年4月正式运行以来,推送千余次原创文章,形成五个稳定的板块,分别是:BAU学社、星丛共通体、回声·EG、批评·家、BLOOM绽。

▶

作为激励师生共同研习的方法,各板块的定位不同,形式与进路亦有分担:

BAU学社

探根究底,以“重访包豪斯”遴择同道中人,整饬包豪斯人的文献材料,主持系列丛书的出版,由此推扩到“世纪先锋派”;

星丛共通体

回溯源起,以译介瓦尔堡、塔夫里和法兰克福学派等人的文本为重心,毗连上世纪的艺术、建筑与视觉文化研究,置于批判理论的讲读中砺炼;

回声·EG

形与势俱备,从“美学与政治”这一矛盾情境出发,以批评式导读与导读式写作,次第引入空间政治、媒介政治、生命政治,共构审美论域;

批评·家

教学相长,深入个例以梳理历史的特定脉络,转换视角以突破既定的叙述框架,持续组织线上的文本庭审以及线下的共读活动;

BLOOM绽

言与行贯通,以“都市状况”为核心议题,以展示与策动为支撑,辩证地介入建筑、城市、艺术、技术相互联结的当下语境。

▶

院外计划

不同的板块分进合击:

汇集、

映射、交织、对抗,突破各自的界限,

打开已在却仍未被再现的环节,把握更为共通的复杂情势,

循序渐进、由表及里地回应

批判者与建造者的联合

这一目标。

▶

批评·家

/

BLOOM绽|

议题 ▶

乌托邦

|

世纪观

|

大众史

|

有用,太有用了!

|

人类之眼

|

技术之幕

|

批评-

历史 ▷

建筑批评的限度

|

艺术动词案例卡

|

世纪先锋派

|

艺术的新构型

|

无量纲的运动

|

苏联的构成与建设

|

科幻现实主义

|

城市之冠

|

最低限度的住所

|

直接到场的诸历史

|

木与夜孰长与银盐热

|

业主与建筑师

|

绽-展

▶

展示之于建筑

|

以展示开启社会工程

|

都市状况与策动

|

后规划时期的城市展

|

UnTOPIA

|

POSTARCHITECT

|

战-栈-㠭 ▷

社会更新圆桌

|

评论展:

谢英俊及其团队实践

|

在地建造

|

建筑,或者建筑

|

没有建筑的建筑师

|

景观争夺战中的成像术

|

国际

XX

|

DUPECITY

|

F.A.N

& G.U.N

|

后勤 ▶

小坐

|

小谈

|

小讲

|

庭审