正文

作者 | 陈彦芳

来源 | 医学界影像诊断与介入频道

人体

从亚健康

→

亚临床

→

临床症状的出现,

要经历一个相当长

的

过程,CT

体检的作用就是要把疾病

狙击在亚临床阶段,尤其是肿瘤在原位时,也就是所谓的早期,

血液中

的一些

检验

指标尚未发生改变

时

,

只要形态学上有改变就可以被CT检出,

对

疾病

治疗与预后的意义

不言而喻。CT

健康体检就是基于这个疾病的进程

。

胆囊炎、胆囊结石是CT健康体检常见的病变之一,而且发病年龄也越来越小。笔者在和这些病人的交流中发现,大部分人都是不吃早饭,尤其是年轻人,工作、学习紧张,忙碌了一天,晚上大吃海喝

(这种习惯容易得糖尿病,不是我们今天讨论的话题)

。

那么不吃早饭为什么会导致胆囊病变?让我们一起来探讨下吧。

正常胆囊

在谈胆囊病变之前,我们先看一下正常胆囊的CT表现:

胆囊充盈,囊壁不显示,囊内为低密度,且均匀一致。

正常胆囊位于右上腹肝脏胆囊窝内,呈梨形,长5~8cm,宽3~5cm。囊壁由外膜、肌层和黏膜组成。黏膜由高柱状细胞组成,具有吸收作用。底部小管状腺体,可分泌黏液。胆囊内的众多黏膜皱襞,能增加浓缩胆汁的能力。空腹状态下正常胆囊是充盈的,囊壁不显影,囊内密度均匀。为了更好地观察胆囊,腹部CT检查一定要空腹。

胆汁淤滞、胆囊炎、胆结石

病例1:

女,26岁,经常不吃早饭,偶有上腹部不适,以为是胃病。腹部CT显示为慢性胆囊炎。

胆囊缩小,囊壁增厚。

在空腹状态下,这些征象结合病史就可以诊断胆囊炎。胆囊炎使胆囊壁水肿增厚,炎症刺激胆囊收缩致胆囊缩小,胆囊充盈不佳。这种胆囊改变在CT腹部检查中很常见。有的病人甚至没有症状,体检偶然发现。

胆囊炎和胆石症往往互为因果,二者又常同时存在。

病例2:

女,35岁,体检。经常不吃早饭。右上腹间断性隐痛1年。腹部CT显示胆囊炎、胆囊结石。

胆囊壁增厚,囊壁清晰可见,囊内看见高密度影。

相当一部分病人胆囊结石也是体检偶然发现,平时几乎没有什么症状。我们现在要探讨的是胆囊炎、胆结石的发病机制。首先先看一下

胆囊的作用。

胆囊是用来储存胆汁的。胆汁主要由肝细胞分泌,胆汁的分泌是持续的,肝细胞分泌约占胆汁分泌量的3/4,胆管细胞分泌的粘液物质,约占1/4。胆汁中97%是水,其他成分主要有胆汁酸与胆盐、胆固醇、磷脂和胆红素等。成人每日分泌胆汁约800~1200ml,胆囊容积仅为40~60ml,但24小时内却能接纳约500ml胆汁。这是因为胆囊黏膜吸收水和电解质的功能很强,可将胆汁浓缩5~10倍储存于胆囊内。

胆汁的排放则随进食而断续进行。当进食时,通过神经系统和体液因素的调节,胆囊平滑肌收缩和Oddi括约肌松弛,把胆汁通过胆道排入十二指肠,促进脂肪的消化和吸收。

如果不吃早餐,空腹时间过长,胆囊内胆汁贮存时间过久,导致胆汁中的胆固醇过饱和,进而引起胆固醇沉积,逐渐形成结石。调查表明,不吃早餐者胆结石的发病率大大高于饮食有规律者。笔者在临床实践中发现也的确如此。

急性发作的胆囊炎、胆结石容易诊断,常在饱餐(尤其是油腻饮食)后的晚上或清晨,出现右上腹或上腹部疼痛,疼痛可以向右肩胛部和背部放射,常伴有恶心、呕吐,而慢性则容易被忽略。体检发现的胆囊炎、胆结石大多说不清起病的时间,详细询问病史才发现经常上腹部不适,或者隐痛,甚至没有症状。这样的慢性病例最可怕的就是进一步发展成胆囊癌。

胆囊癌

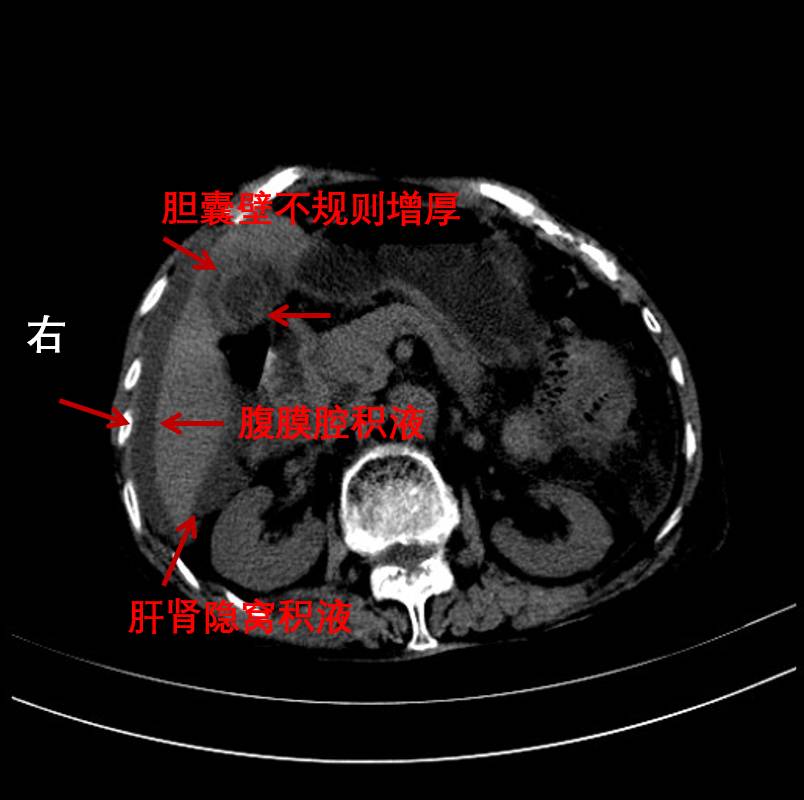

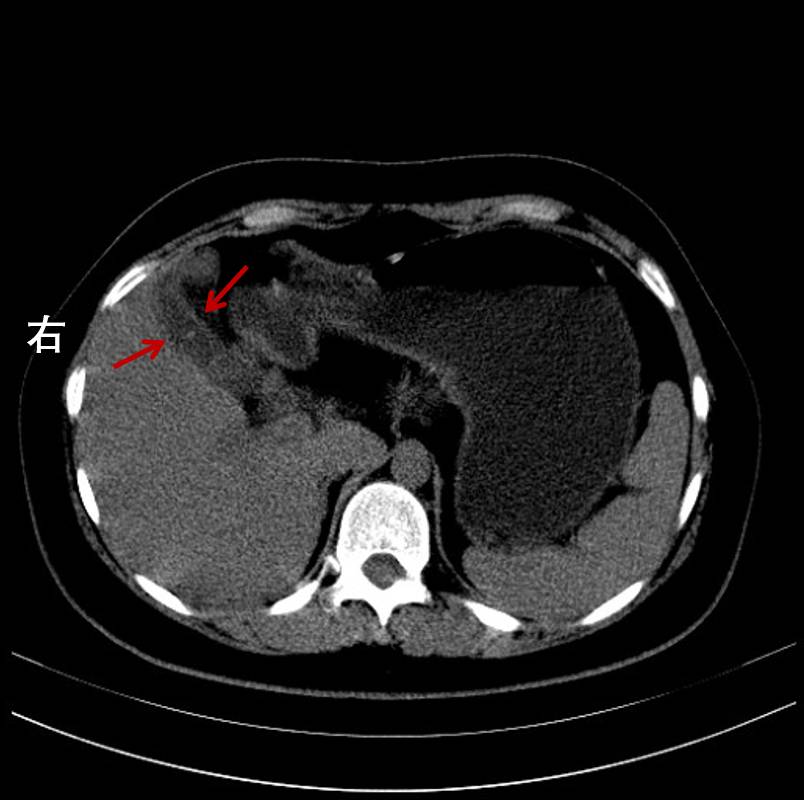

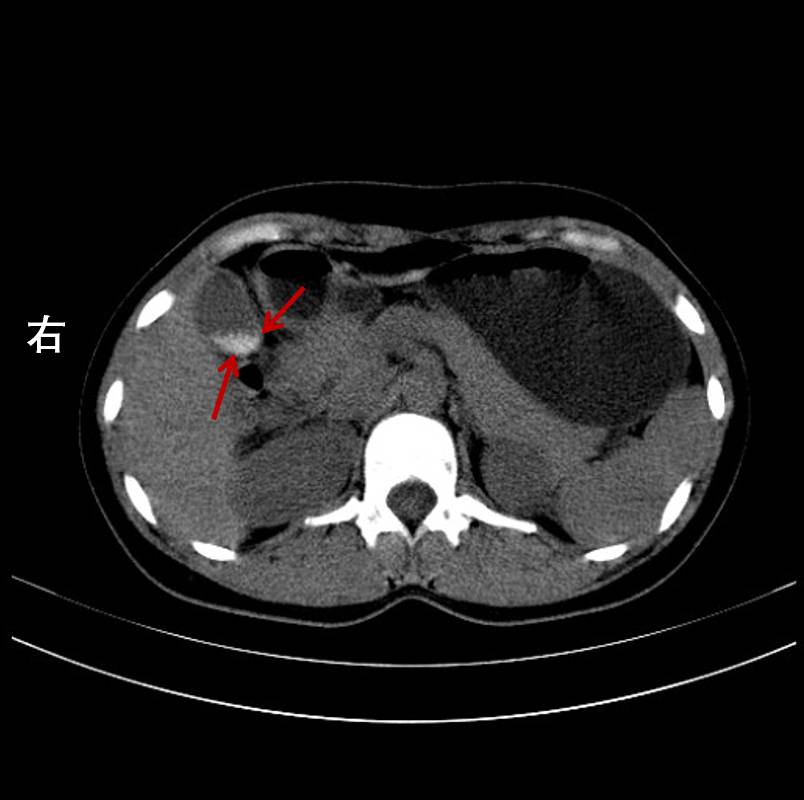

其实病变发展到这个阶段,出现症状后到医院就诊,可以说大多都是晚期,这和胆囊周围丰富的静脉吻合和淋巴回流有关。

女,42岁,大小便不畅20天。腹部CT显示胆囊癌伴腹膜腔积液。追问病史,病人认为一直有胃病,也没有做过检查。其实好多胆囊病变都是当成胃病治疗的。