10月9日上午,清华大学公共管理学院、医院管理研究院杨燕绥教授在由清华大学PPP研究中心主办,PPP倡议和清华大学公共管理学院卫生与发展研究中心协办的“医养服务业与PPP模式应用研讨会”发表中国医养领域PPP的挑战与路径主旨演讲。

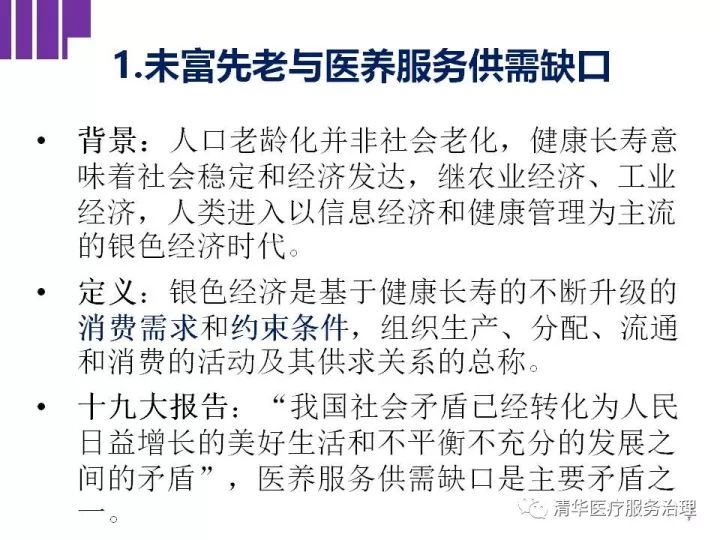

“未富先老”与医养服务缺口

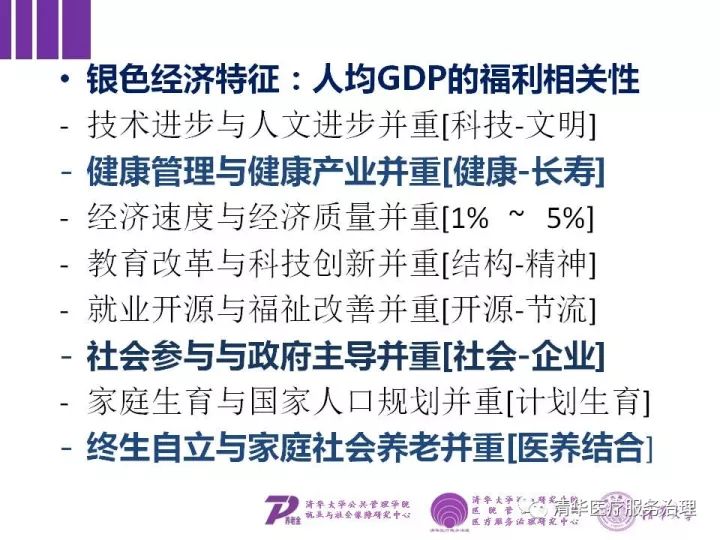

从进入老龄化社会的时间表来看,中国从进入到超级老龄化社会不到40年,我们中心研究发布的“银色经济老龄化指数”显示,中国目前老龄化具有速度快、未备先老的特点。但人口老龄化并非社会老化,健康长寿意味着社会稳定和经济发达,人类进入信息经济和健康管理为主的银色经济时代。银色经济是基于健康长寿的不断升级的消费需求和约束条件,组织生产、分配、流通和消费的活动及供求关系的总称。银色经济注重技术进步和人文进步的并重,强调人均GDP的福利相关性,福利相关性反过来决定的是有效需求购买力。

十九大报告指出“我国社会矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活和不平衡不充分发展之间的矛盾”。现阶段我国医养服务呈现社会服务供给能力有限和利润追求的购买力不足的特征,医养服务供需缺口正是这一主要矛盾的具体体现。

社会服务PPP是银色经济常态

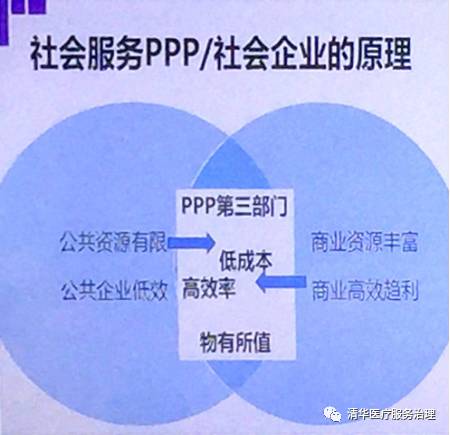

社会服务简单来说就是60%的人都需要的服务,医养服务作为社会服务的重要环节,呈现需求不断加大,但中下层人群购买力严重不足的特征。社会服务PPP有助于找到资源配置的最优路径,厘清市场和政府的责任和权限,解决供需问题,降低成本提高效益,实现物有所值。

社会服务PPP项目,有别于基础设施类PPP项目以融资建设为主的特征,包含重资产(基础设施)和轻资产(专业服务)两个方面,具有培育轻资产经营机构和长期服务的特征。

社会企业(social beneficiary corporation)作为社会服务PPP的主要载体,在政府和社会资本合作中过程中,通过建构 “风险共担,利益共享,长期合作”的伙伴关系,实现投入“公共资源以降低成本,引入资本以提高效率”,确保社会服务公益目标。社会企业能针对不同受众人群,达到低端服务非盈利,高端服务有盈余(不分配)的效果。

杨燕绥教授以“深圳实现医疗服务公益性机制设计”、“新加坡公益医院的PPP结构”为例对社会服务PPP项目的机制和结构进行了具体阐述。基本医疗公益性就是指构建人人享有的医疗服务的医疗机构。深圳的案例显示,政府通过构建合理的公立医院和社会办医补充供给相结合机制,能够促进可支付、可及性和安全性的“正三角”发展。新加坡公益医院PPP项目,通过“重资产公立+轻资产民营”的PPP模式,解决了医疗服务中的供给问题和融资问题,形成了医疗服务高效高质,临床服务创新,医护人员收入提升的“多赢”局面。

医养服务PPP的规制和路径

结合美国低收入老年护理PACE案例,杨燕绥教授指出养老领域PPP项目的发展中面临的挑战和机遇。医养服务PPP在建构中需要充分考虑服务需求,制定与经济水平相适应的增长指数。杨燕绥教授提出响应五类不同的老人需求的医养服务供求老年长期护理供需PPP矩阵,为社会资本进入医养服务PPP提供财务可行和项目可及性参考。

社会资本和政府应该聚焦于大众医疗和中低收入人群需求,中国医养领域PPP需要形成 “重资产公共为主,轻资产民营为主;基本医疗公为主,特需医疗私为主,低收入公立为主,高收入商业为主”的有机结构。医保为公立民营目录内的服务公平买单,护理费用则采用“社保+商保+个人/补贴”的形式,通过强化社会契约和社会法治,医养领域PPP能够最终达到社会合作实现资源的最优配置,使参与社会服务的所有利益相关人共赢。

附杨燕绥教授在“

医养服务业与PPP模式应用研讨会”主旨

演讲PPT: