中央之国的形成 [第44节]

作者:温骏轩

编辑:尘埃 / 主播:兆斌

长篇连载,每周更新,菜单栏可查阅目录。下载地缘图集在VX对话框回复:地图

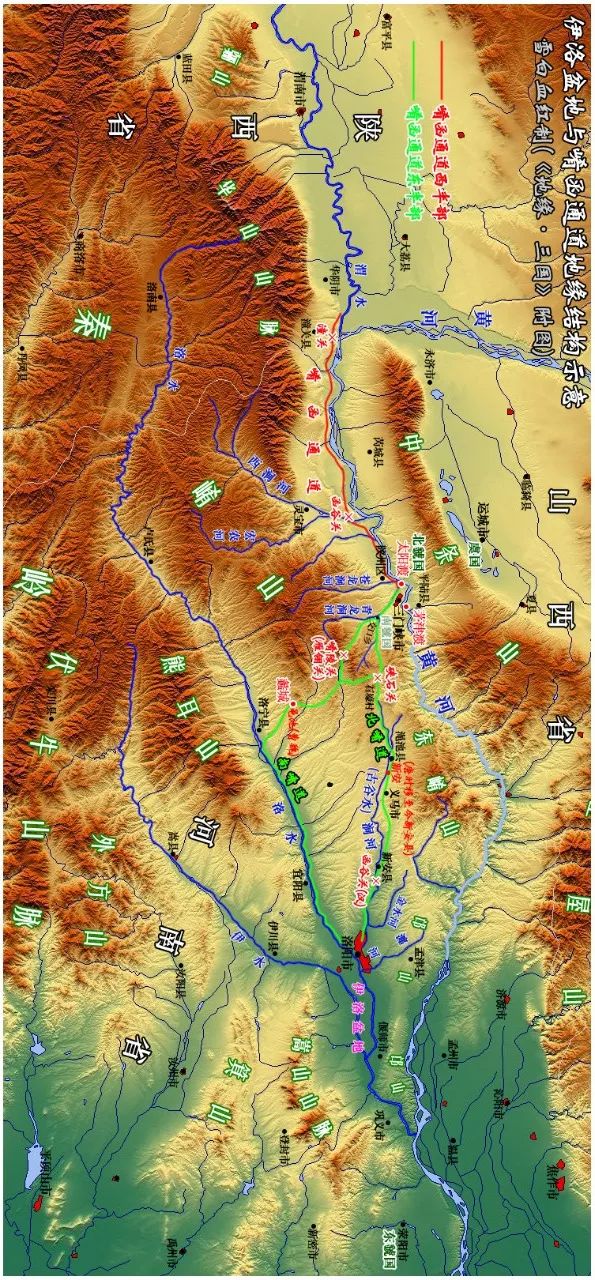

通过上一节的解读,我们已经确定了三门峡和函谷关这两个位于崤函通道上的重要节点。

如果说整条通道的主线是由黄河、青龙涧水以及谷水串连起来,那么此前提到的谷水与青龙涧水的分水岭,同样应该是一个紧要之处。

硖石和石壕这两个地缘标签,能够帮助大家定位这个重要节点。

“硖石”一名,源自于唐时曾经在此建制过“硖石县”,及至宋代不再设县时,亦设置关口以控通道。

有鉴于此,这个分水岭也可被称之为“硖石关”。

与硖石关相对应的古道则是“石壕道”。

受益于杜甫曾在道旁的村落写下过一篇入选中小学语文的《石壕吏》,后者得以在名气上压倒前者。

当下这一地区被划归三门峡市所辖,并建制有以硖石为名的乡,以及以石壕为名的村。

《石壕吏》写于安史之乱时期,是被统称为“三吏三别”的六篇文章中的一篇。

这六篇文章包含合称“三吏”的:

《新安吏》、《石壕吏》、《潼关吏》;

合称“三别”的《新婚别》、《无家别》、《垂老别》。

除了文学价值以外,这些文章之所以成为名篇,还因为它们细致入微的刻画了战争的残酷以及民间疾苦。

基于这一史料价值,杜甫的诗被后人称之为“诗史”。

在以三国为舞台的文章中,500年后的安史之乱并不会成为解读方向。

在此展开“三吏三别”,是因为“三吏”所标注的三个地名,其实正是崤函通道的三个节点。

包括位于整条通道两端的,关中平原东大门属性的“潼关”、洛阳盆地西大门属性的“新安”,以及位于崤山之北的“石壕道”。

至于说杜甫选中这三个地标进行文学创作,本身亦非巧合。

因为躲避战乱的杜甫,正是在从洛阳返回关中的路上触景生情,写下了这些诗史中的代表作。

崤函通道在陕地以东的主线,大体上与现在的310国道相重叠。

在洛阳以西沿谷水一线共分布有:

渑池、义马、新安三座县级城市。

两汉时则建制渑池、新安两县,其中渑池县大体与现在的渑池位置相合。

变化比较大的是新安,它当时的位置所对应的,实际是在现在的义马市。

不过如果当下的新安县,想争夺《新安吏》一文所带来的旅游红利倒是没有问题的。

因为在唐朝的时候,新安县已经移至了现在的位置。

新安移至现在的位置,是受到函谷关的影响。

说到这里可能会有人觉得奇怪,位于陕地之西的“函谷关”,为什么会影响到陕地之东的新安。

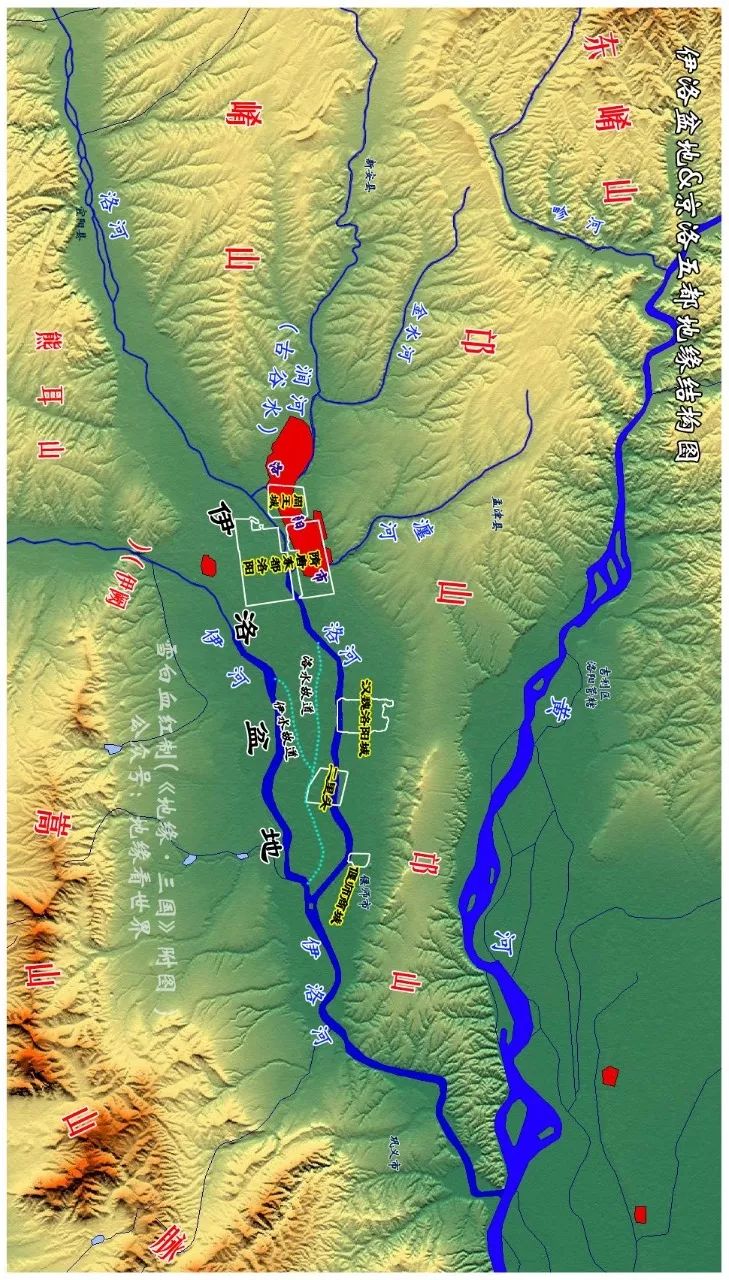

这是由于在汉武帝时期,函谷关被搬迁至了新安县的最东部,定位于弘农郡与河南郡的分割点之上(具体位置在今河南省新安县城东)。

为与秦函谷关相区别,这个与之相距150公里的“新安函谷关”又被称之为“汉函谷关”。

关于这次变化,还有一个非常有趣的历史典故。

由于长安在西汉处于首都地位,函谷关以西地区被称之为“关内”,以东地区则相应的被称之为“关外”或者“关东”。

这种内外差使得函谷关在承担关卡功能的同时,无形中还成为了一条认定身份高低的门槛。

西汉时曾为汉武帝征讨南越、朝鲜的楼船将军杨仆籍贯地为新安。

为了让自己变身为关内人,上书汉武帝表示愿意私人出资,将函谷关的位置迁至新安东部。

最为神奇的是,汉武帝答应了这个请求。

一件事关都城安危的大事,基于如此轻率的理由而决定,看起来颇有些不可思议,然而实际情况并没有那么简单。

函谷关向东迁移的地缘政治背景,是弘农郡的设置

。

西汉之初,整个崤函通道原本隶属于洛阳所在的“河南郡”(东汉时因洛阳升级为首都,而改称“河南尹”)。

从地缘政治角度说,河南郡客观上成为了拱卫长安的前线。

问题在于,如果觊觎皇位者占据洛阳以抗长安的话,关中平原将被迫陷于门户大开的境地。

考虑到汉武帝继位前曾经爆发过七国之乱,这种担心并非杞人忧天。

在这种情况下,最合理的的选择是在关中平原与洛阳盆地之间,设置一个独立负责管理崤函通道的行政区,并将之牢牢的控制在长安的手中。

观察汉函谷关的位置,你会发现它正位于洛阳盆地的西边缘。

从长安的角度来说,将函谷关的位置移至于此,能够在洛阳可能生变时,最大限度为身处长安的天子提供缓冲。

至于原本行使关隘作用的“秦函谷关”则升级为弘农县,并成为整个弘农郡的政治中心。

应该说对于一条单线通道来说,具体将关口设于沿途哪个节点,对控制整条通道来说影响并不大。

尤其弘农郡的设置,已经在战略层面上增强了长安的防御能力。

然而实际上,汉函谷关的位置还是存在潜在风险的。

这是因为穿越崤山的道路并不止一条。

这条沿谷水而行的路线实际只是两条崤道中的一条,具体来说是“北崤道”。

既然有北崤道,那肯定就有南崤道了。

在陕地以西,沿黄河南岸通道的崤函通道并没有出现分叉。

二者的分歧出现在溯青龙涧河上行20余里处。

在这个位置上,有一个从名字即能看出其地缘属性的乡级行政区——交口乡,帮助我们定位两条崤道的分歧点。

在交口之东,青龙涧水的两条上游源流,分别指向南北两条崤道。

狭义崤山所指向的正是南、北崤道之间的山体。

南崤道并非直指洛阳盆地,而是在东距洛阳约70公里处的洛宁县一带,东南向接入洛河河谷,然后再沿洛河河谷东北向延伸入洛阳城。

在这条路线中,两汉在现在的洛宁县城西建制有名为“蠡城”的军事堡垒。

不过整条线路中,最为知名的关口当属位于崤山(狭义)南麓,与硖石关隔山相望的“雁翎关”(当下在此坐落有隶属三门峡市的“雁翎关村”)。

在变化为这个貌似与大雁有关的名字之前,这个节点的名字其实是更能显示其属性的“崤陵关”。

最晚在在秦晋崤之战中,南北崤道的存在就已被明确记录了下来。

不能确定的只是,秦军到底是在哪条崤道上被晋军所伏击。

由于南崤道的存在,汉函谷关实际只能对控制北崤道起到作用。

当然,我们也经常说,一条穿行于山间的道路需要经常维护才能够通行。

如果官方放弃对南崤道的维护,北崤道和汉函谷关的唯一性并非不能被凸显出来。

只是这种情况只适用于和平时期,一旦进入战争状态,那些曾经被使用并标注于地图上的道路,被重新启用的可能性是非常大的。

事实上在修筑潼关的同时,曹操并没有忽视对南崤道的控制。

具体做法是在蠡城建制了名为“渑池”的县。

看过廉颇和蔺相如故事的人,应该不会对渑池感到陌生。

公元前280年,秦国向楚国发起进攻。

为避免面临双线作战的局面,当时执掌秦国的秦昭襄王,决定约请赵国的赵惠文王会盟。

会盟的地点则选定在韩国境内的城邑渑池。

这一看似公允的选址其实对赵国十分不利。

因为原本为魏国所控制的陕地,早已经为秦国所夺取。

这意味着两国国君相会的地点,就位于秦国的眼皮底下。

更让赵国人感到不安的是,此前秦国在约请楚怀王于两国交界的武关会盟时(公元前299年),曾经背信弃义的扣留了楚王,并导致后者客死秦国。

可以想见,赵惠文王当时前往渑池的心情。

至于后面发生的事,相信学习过人教版小学五年级语文教材的同学都已经很熟悉了。

曾经带和氏璧出使秦国,并能够完璧归赵的蔺相如再次立功,不仅帮助赵惠文王全身而退,还助其免受秦王的侮辱。

通过刚才的介绍,我们已经知道不管是两汉时期的渑池,还是现在的渑池都是位于谷水之侧,也就是说是在北崤道之上。

怎么曹操又在南崤道上新建了个渑池?

建制一个新行政区的决定并不难理解。

如果你想战术性控制一条道路,可以修建一道城堡属性的关隘;

如果你想战略性经营一个地点,最好的办法则是建制新的城市。

在强化南崤道控制权的问题上,曹操选择了后者。

问题在于,新建一个城市需要有相应的管理班子及人口。

战乱时期解决这一问题的最高效办法,是将邻近城市的人员迁移过来。

也就是说,曹操并不是凭空又建了个渑池县,而是将原本在北崤道之上的渑池县,迁至了需要在行政设置上补短板的南崤道上。

鉴于原渑池县边上还有个新安县,这一做法并不会降低北崤道的控制力。

历史上,类似的操作手法并不鲜见。

黄祖在经营江夏、刘备在荆江南岸建制公安县时,亦都用了同样的方法。

在后来并州刺史高干起兵叛曹的过程中,曹操的这一战略性调整,曾经对保卫洛阳的安全起到了决定性作用(进入历史线后会有详细解读)。

后来渑池又回到了原始位置,源自于北魏时期的行政调整。

只是当时并没有马上取消曹魏渑池的建制,而是将它们分别称为 “北渑池”和“南渑池”。

不过两个渑池并存的混乱局面,很快在北周时期得到了纠正。

后者被更名为能够显示其洛水身份的“昌洛县”,并最终形成现在的洛宁县。

然而不管如何强化对南崤道的战略控制,南北崤道并存的客观事实,始终会弱化汉函谷关在战术层面的作用。

在曹操已经得到汉献帝和洛阳,同时又担心源自关中平原和凉州的军阀东进的情况下,汉函谷关控制力的不足之处便显露了出来。

有鉴于此,曹操和汉武帝做出了同样的选择,那就是将关隘移至整个崤函通道的最边缘处,以为自己获得更大的缓冲空间。

区别只在于防患长安而不是洛阳生变的曹操,选择的是在通道的西边缘构筑“潼关”。

尽管崤函通道的主要卡点后来移至潼关,但汉函谷关作为通道的东部起点,并没有被完全放弃。

杜甫所经过的新安县位移至现在的位置,亦是因为这个函谷关一带,早在汉代之时就已不再只是一个军事关隘,而是发展成了一个附带居民区的城池。

情况稍显复杂的是,作为“函谷”二字的原始位置,秦函谷关所处的这个节点,在三国时代同样曾经复活过。

在曹操西征关中之时,曾在函谷之北打通过一条新的运粮通道,工程具体的指挥者是大家所熟悉的许褚。

曹操死后第八年(公元240年),

已经定都洛阳的曹魏政权决定在这条新函谷旁复建新关,具体位于秦函谷关北6公里处(现在已为黄河所淹没),史称“魏函谷关”。

在蜀汉经年北伐,试图控制关中平原进而图谋中原的大背景下,这种做法能够为洛阳的安全增加一层保护。

只是自北宋将中央之国的政治中心东迁之后,这些负责在长安和洛阳双城记之间维系微妙平衡的函谷关,最终都失去了存在的价值。

通过这一阶段的解读,相信大家对崤函通道的结构,以及长安与洛阳的地缘政治关系有了更深的了解。

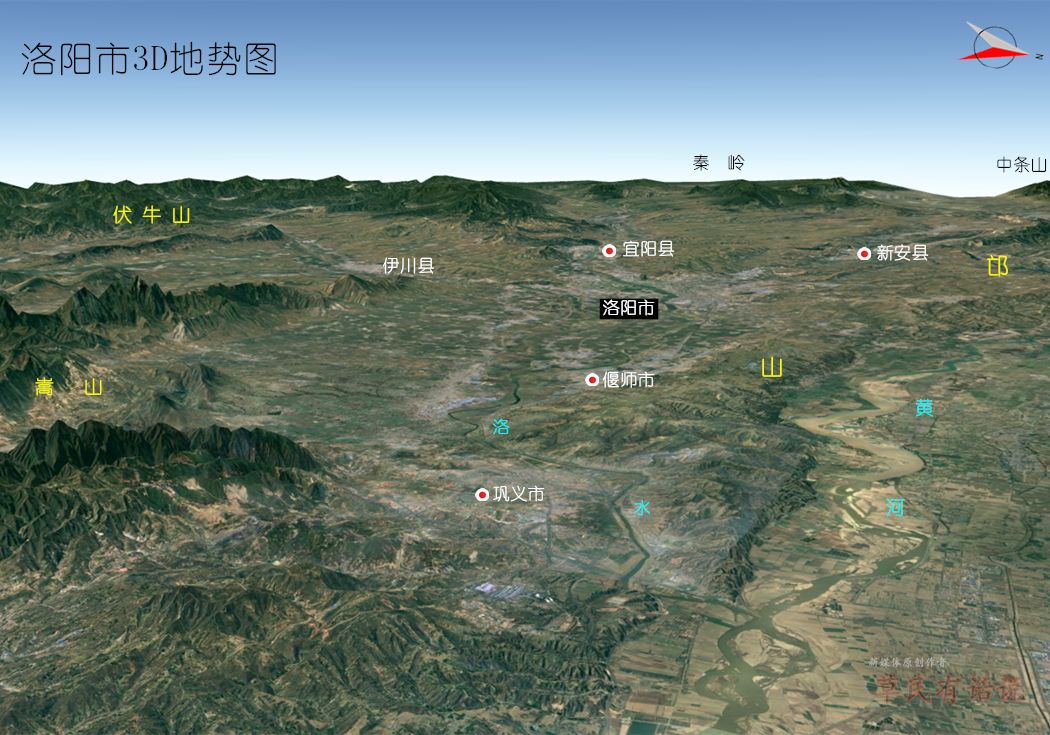

现在让我们回到洛阳城的定位问题上来。

西周王城位于现在洛阳市区的事实,很容易让人认定此后的历史中,包括我们正在展开的三国时代,洛阳的位置一直没有位移过。

真实情况并非如此,不要忘记之前为周王城所定位的只是“京洛五都”城址的3.0版。

这意味着洛阳城的位置,最起码还经历过两次迁徙。

“京洛五都”进入4.0版的伏笔,在春秋时期就已经埋下。

纵然东迁之后的周天子很快衰弱成为一个影响范围仅限于洛水下游的封建领主,但内部依然存在着争斗。

公元前6世纪末,周王室发生了一起争夺继承权的内乱,史称“王子朝之乱”。

在这场内乱中,作为挑战者的王子“朝”,占据了位于谷水东侧的王城。

而身为被挑战者的周敬王,则向东逃至与王城相距20公里处另一座城邑。

此后历代周天子,曾长期居住于此。

为与之前的“王城”相区别,这座位于邙山脚下的新王城,被后世以王城的另一个名称——成周代指。

关于东周王朝的这座新王城,此前的定位到底是什么并不十分确定。

很多研究者认为,其瀍水之东的位置指向最初安置殷商遗民的城邑。

此外,关于“王城”与“成周”两名的使用也十分的混乱。

不过在东周存续的最后2个半世纪中,洛水之北存在两个经过天子认证的王城是却是客观事实。

为明示它们的位置关系,我们可以用“西王城”和“东王城”来代指。

战国末期,秦国在攻灭周室最后的领地及韩国之后,以它们的故地建制了“三川郡”,所谓“三川”,指的就是河水、洛水、伊水这三条重要河流。

其境由洛阳盆地向东延伸至今开封市西。

在三川郡治下,西王城变身成为了“河南县”,东王城则正式获得了洛阳之名成为了“洛阳县”,并成为三川郡的郡治。

在刘邦取得天下之时,洛阳曾一度被认定为国都的所在。

即使在正式定都长安后,洛阳在客观上也还是承担了副都的职责。

在这一定位之下,再让邙山之南的洛阳城作为郡治就不太合适了。

有鉴于此,源出东周“西王城”的河南县成为了新的郡治,而秦人当初所命名的“三川郡”亦更名为“河南郡”。