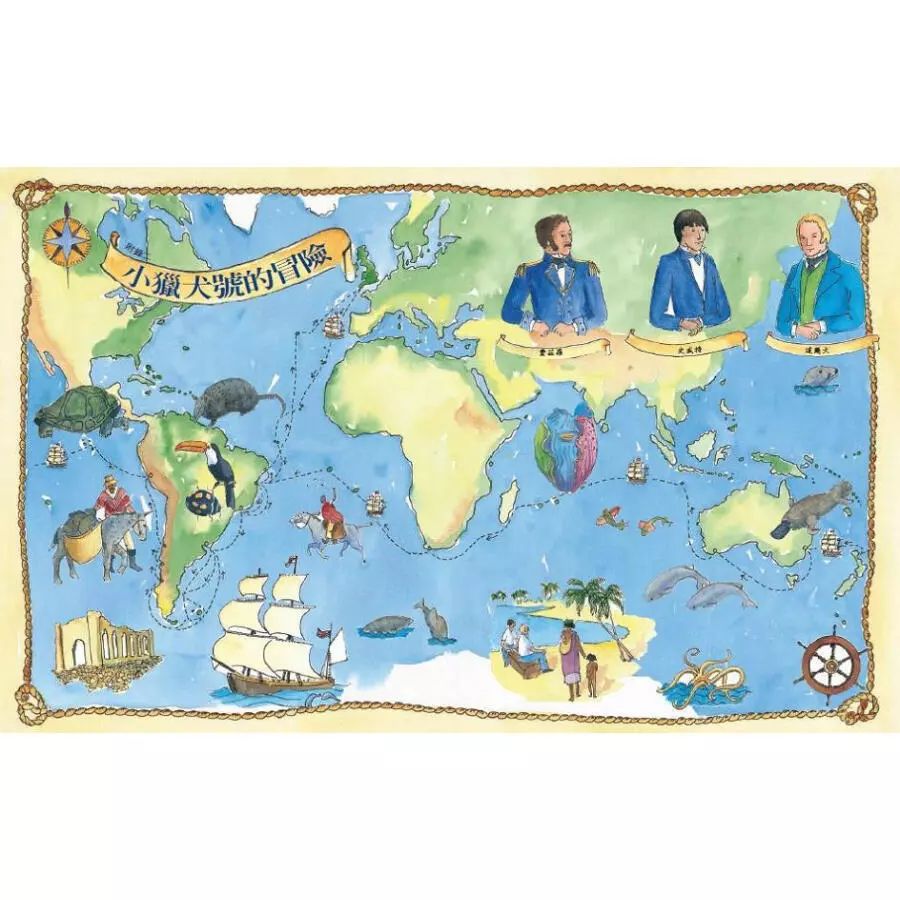

提起生物学,许多人都能想到十九世纪的查尔斯·达尔文,以及他的赫赫有名的大作《物种起源》。但是再往前追溯,人们就对之前的生物学进展所知寥寥,这位二十岁出头的英国青年在完成大学学业之后,似乎是机缘巧合地坐上了一艘英国皇家军舰小猎犬号进行环球旅行,然后就做出了他那震惊世界的发现。

这种教科书式的记载,把进化论的提出描述成了一种偶然。人们也很难理解,做出这一发现到底有什么难度,更会把进化论仅仅理解为生物学范畴的概念,与生物以外的其他事物没有什么关系。

如果要全面理解达尔文和进化论,以及这一学说对于当时以及后世人们的世界观造成了怎样的影响,很有必要回溯相关思想的来龙去脉。

前文《

世界观革命的历程(一)——毒品、宗教与世界观的起源

》中提到,人类的世界观起源于宗教,但是

人类对于生物的认识还要更早,始于文明诞生之初。

当人类还没有爬上食物链顶端的时候,人类祖先的生存斗争,无非是两点:

一、避免成为其他更强大的生物的食物;

二、猎取或采集其他生物作为食物。

大概三万年前,人类把狼驯化成了狗,一万年前,人类驯化了小麦,人类文明从此开端。家畜和谷物的驯化,实际上是人类无意识地介入了物种的演化,基于对有利变异进行筛选以及对遗传性状相关规律的了解。

也有科学家坚信,正是因为人成功的把狼驯化为狗,并为人类使用,才激发了灵感,想到可以试着人工培育其他动植物。换句话说,狼被人类驯化成狗,反过来也推动了整个人类发展的进程。

人类虽然长期没有提出明确的变异和遗传的理论,但是从史前时代,人类就一直在实践中利用着遗传和变异的原理,并积累了丰富的经验。当时的人类已经开始对动植物进行详细地分类,他们的分类同现代生物学家的分类异乎寻常地相似。

比起人类在十八世纪发明了蒸汽机,但是直到十九世纪下半叶才理解热机的工作原理(参见《

世界观革命的历程(三)——永动机与宇宙的本质

》,人类在生物学上“知其然但不知其所以然”的程度,大概也是无出其右了。

中国早在先秦时期,就有对生物演化的朴素认识。

早在周朝时,人们就已经清楚地认识到生物品种间存在着差异,《周礼》已经提到具有各种变异的马,如种马、戎马、道马、田马和驽马等。《尔雅》甚至记下了36个马的品种和它们的差异。

东汉哲学家王充在《论衡》中清楚地谈到了生物的变异。他的著作《论衡》,也可以说是我国古代的一部“百科全书”。就物理学来说,王充对运动、力、热、静电、磁、雷电、声等现象都有观察。王充把声的传播,比喻为水波的传播。他的看法与我们今天声学的结论是一致的:声是物体振动产生的,声要靠一定的物质来传播。欧洲人波义耳认识到空气是传播声音的媒介,是17世纪的事,比王充晚1600年。

他在《论衡·讲瑞篇》驳斥世人对于凤凰、麒麟和嘉禾等所谓“瑞物”的迷信时指出,凤凰、麒麟和嘉禾,都不是什么特别的或神秘的生物种类,而是普通兽类或鸟类和谷类作物(禾)的变异而已。他说:“瑞物皆起和气而生,生于常类之中,而有诡异之性。”他还在《论衡·奇怪篇》说:“物生自类本种。”“且夫含血之类,相与为牝牡,牝牡之会,皆见同类之物。”“天地之间,异类之物,相与交接,未之有也。”王充在这里讲的“本种”显然包含着“种”的概念,并且把在自然条件下能不能互相交配,产生后代列为种的特性之一。2000多年前,王充关于“种”的概念,竟然和18世纪分类学家林奈(公元1707—1778年)的“物种”概念有些相似。

这些认识虽然难能可贵,但仍然是流于碎片化的经验,没有深入探究背后的本质规律,没有系统地整理归纳成科学理论。更因为王充公然向神圣的儒家经典挑战,向孔孟圣贤发难,这就有犯天下之大不韪,因而被视为名教之罪人,他的学说也被归为“异端”。直到一千多年之后,清乾隆皇帝御批:王充“刺孟而问孔”,“已有非圣无法之诛!”

古希腊的哲学家们试图通过抽象地思辨,对于复杂纷呈的世界给予一个合理的解释。

柏拉图认为,我们生活的世界只是永恒本质的投影。

在柏拉图的名著《理想国》中,他反思了木匠制造的实际桌子和他头脑中对于一张桌子的观念和定义之间的关系。木匠在他制造的每一张桌子中,尽可能精确地还原心灵观念,但这种还原是不完美的,总是存在或多或少的瑕疵。

柏拉图认为,存在一个神匠(造物主),他与宇宙的关系就如同木匠和桌子的关系。造物主按照一个理念或计划构建了宇宙,因此宇宙和其中的万物都是永恒理念的复制品。并且由于材料的内在局限性,它们总是不完美的复制品。简而言之,存在两个世界,一个是理念的世界,包含着任何个别事物的完美理念,另一个是物质的世界,这些理念在此得到了不完美的复制。

根据柏拉图的学说,抽象的理念或者称为“相”非实体,无形状且不可感觉,他们总是存在着,与造物主一样享有永恒性,而且它们是绝对不变的(时空无关性),它们包括物质世界中万物的形式,即完美的理念。可感、有形的世界是不完美和短暂的,实体是相的复制品,它们的存在依赖于相,它们具有更少的真实性。

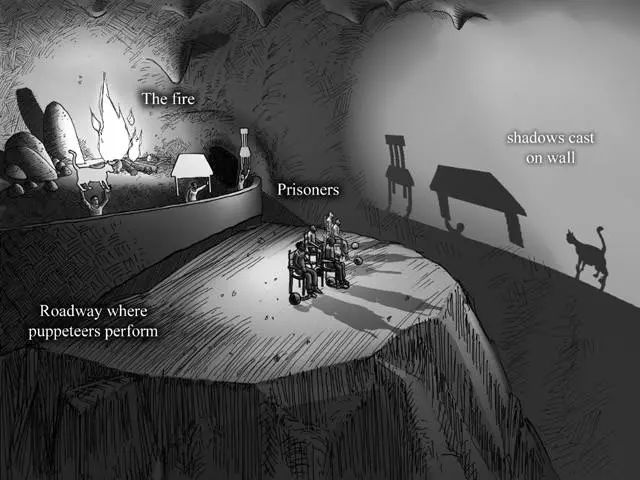

柏拉图著名的“洞穴隐喻”,就是为了说明这种实在观。

一些囚徒被囚禁在一个深深的洞穴中。受链条束缚,不能转动自己的头。在他们身后有一面墙壁,墙壁后面有一团火。人们在墙下走来走去,墙下放置各种东西,它们在墙壁上投下阴影。囚徒看到的仅仅是这些物体的投影,而且他们从小就生活在洞穴中,记不起其他任何实在。他们不会猜想这些影子是他们所不能看到的物体的影像,而是错把影子当作真实的东西。

柏拉图的“洞穴隐喻”

柏拉图说,我们和这些生活在洞穴中的囚徒没什么区别。我们是被囚禁在肉体之中的灵魂。寓言中的阴影代表了经验感知的世界,灵魂从它的囚所,向外凝视着,它能感知到的只是那些闪烁不定的阴影,无知的人却宣称这些阴影就是实在。我们必须摆脱感觉经验的束缚,爬出这个洞穴,直到最终发现永恒的实在,从而进入真知的世界。

“理念”比“实在”更真实,这种说法咋一看比较奇怪。但这一理论具有重大的现实意义,对于面对复杂多变的现象世界的人们以莫大信心:人是可以认识世界的。

为什么这么说呢?

人要认识世界,首先要解决变与不变的问题。

根据我们的直观感觉,世界显然是处于运动变化中。

如果事物永远在变化中,当你认识它之后,它就变成了另

一个东西,那么认识就会变得毫无意义。就算有所认识,也只能是碎片化、局域性的知识,只能一事一议,“具体案例具体对待”。

另一位古希腊哲学家赫拉克利特说:“人不能两次踏入同一条河流”。就是强调事物总是处在变化的过程中。他的学生克拉底鲁进一步说,连一次也不能。彻底否认了不变性。这样一来,我们既不能认识事物,也不能解说一个事物是什么了。因为,当我们还没有说完“这是一张桌子”时,桌子已经变成其他东西了。

柏拉图的目的,是要人们去关注众多、相对、变动、暂时的事物背后,那个单一、绝对、不动、永恒的理念,并且从中获得真正的认识。

世界太复杂,人的大脑难以认知。柏拉图告诉我们,世界是可以简化为理念,只要认识相对简单、不变的理念,就可以认识世界。

实际上,人们对世界的任何认知,都是先抽象简化为概念的组合,然后再加以认知。比如你说你认识苹果,然而一个苹果里包含了无数原子分子、细胞组织,你不可能一一认知。只不过从中抽象出几个概念:颜色、形状、重量、味道加以认知而已。

柏拉图的两分法将变和不变确定为实在的不同层次,给变和不变都留下了空间:有形世界虽然是变化的,但是其背后存在永恒不变的理念世界。我们常说的“透过现象看本质”,就是透过变化的现象世界看到不变的本质。

牛顿的万有引力定律,就是柏拉图的理念论最好的注脚:世界万物变化多端,但是背后都有简单不变的本质规律。

柏拉图的弟子亚里士多德跟他的老师观点大相径庭。

有一个著名的段子,柏拉图曾给人下了一个定义:人是无毛两足直立行走的动物。亚里士多德找来一只扒光毛的鸡,丢在他老师面前,问道,这是人还是鸡?

我相信在那一刻,柏拉图的内心是崩溃的:这是什么学生?有没有点尊师重道的精神?

但也正因为有这样不迷信师长,不服从权威的批判性精神,人类的认知才能取得不断进步。

柏拉图主张用抽象的思辨方法认识世界,也就是通过演绎法认识世界;而亚里士多德认为直接观察与演绎推理一样重要,也就是归纳和演绎的综合,并且归纳要比演绎更加重要。

他在《动物繁殖》一文中曾明确表示,从感官所得到的信息(知识)是首位的,超过理智思考所能提供的信息。在这一方面他和经院哲学家中的亚里士多德派也是完全不同的,后者实际上持有柏拉图的观点:认为单凭逻辑推演,就能解决一切问题。

亚里士多德在生物学方面的认知,与现代生物学更加接近,远超他在物理学方面的贡献。

亚里士多德根据他的观察,总结出一个“存在之链”的理论。

他在《动物志》中说,“自然界由无生物进展到动物是一个积微渐进的过程,因而由于其连续性,我们难以觉察这些事物间的界限及中间物隶属于哪一边。在无生物之后首先是植物类……从这类事物变为动物的过程是连续的……”

亚里士多德在《论植物》中说,“这个世界是一个完整而连续的整体,它一刻也不停顿地创造出动物、植物和一切其他的种类” 。

亚里士多德试图勾勒出生命演进的宏图,他认为生命的演化应该是这样的途径:非生命→植物→动物,这也大致符合基于现代科学的认知。达尔文进化论中的微小变异的连续累积,似乎也与亚里士多德的积微渐进的生命演化观大同小异。

甚至我们可以认为,亚里士多德的“存在之链”假说,其实就是进化论的朴素前身。如果接下来进一步研究“存在之链”上相邻链条之间的关系,物种演化也就呼之欲出了。然而亚里士多德受柏拉图的影响,认为世界是完美无缺的,因此排除了演化的任何可能性。

柏拉图和亚里士多德的观点对于中世纪的基督教思想影响深远。当局一方面把他们的理论奉为圭臬,另一方面又禁止他人对这些理论进行进一步研究。完美的理念和不完美的经验,无疑与基督教的来世与现世观念十分契合,上帝就是完美理念的人格化身。

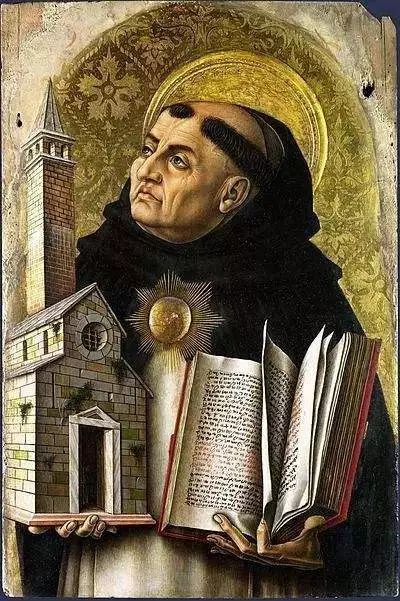

经院哲学家托马斯·阿奎那

在经院哲学家托马斯·阿奎那等人的理论推演下,“存在之链”被披上了上帝的外衣,成为

阐述神创论的有力依据

。

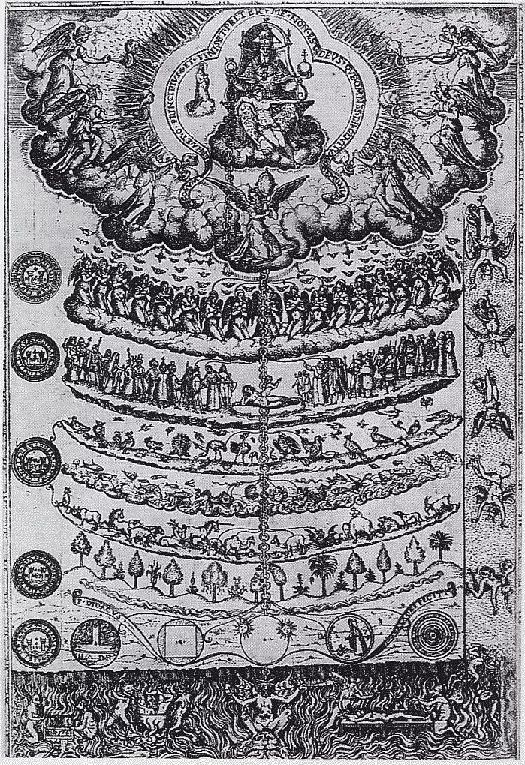

根据这一理论,在世界中有一个事物自然的等级系统,在这个存在之链的最底端是岩石以及别的无生命的物质,在它们之上是植物,然后是简单的动物种类,例如蠕虫和飞虫,在此后有老鼠那样的小动物,以及像马那样的大动物,进一步向链条的上方去的是人,人之上是天使,接着是上帝,所有的事物都被固定在它们特定的位置之上,自然事物的目的是根据它在这个体系中的所占的位置来确定的。

从十八世纪英国最伟大的诗人蒲柏的诗句中,可以看出“存在之链”思想的巨大影响:

多么巨大的存在之链啊!

它从上帝那里开始,

自然,以太,人类,天使,

野兽, 鸟,鱼,昆虫,眼睛看不见的东西;

显微镜都无法达到的东西,无限到你;

从你到无——

借助于超级的力量,

假如我们要强迫,卑微的东西能凌驾于我们之上,

或者在充实的宇宙中留下一个虚空,

一步错乱,巨大的等级序列就被毁掉,

你从自然之链中撇掉任何一环;

第十,或者第一万,一样会打破这个链条。

亚历山大·蒲柏

从蒲柏的诗句中,可以体会到存在之链背后蕴含的三条原则:

充实性原则,宇宙中每一个层级都应当被填满,不应留下空隙。亚里士多德的名言“自然厌恶真空”是最好的注脚。

连续性原则,相邻层级之间无飞跃,严格连续,不会缺失任何一环,任何缺失都代表不完美。

等级性原则,不同层级的物种是具有严格高低之分。这种严格等级被设想成人类在它的自我包含的圆满之中,向神圣生命上升的阶梯。

英国诗人弥尔顿在

《失乐园》中写道:

从核心到四周

自然的等级序列建立起来,在那上面

在对被造物的沉思之中,

我们可以一步步地上升到上帝

“存在之链”的存在,便成了全能上帝存在的完美证明,成为横亘于欧洲人心头两千年之久的“存在巨链”。

达尔文的进化论虽然打破了“神创论”,但是仍然继承了“存在之链”的基本思想,不过这是后话,暂且不提。

存在巨链

在我看来,“存在之链”倒是很像如今流行的网游中的打怪升级系统,人们通过积攒经验值,不断升级,从青铜到王者,最终接近上帝……

从这个意义上看,人类的一些基本心理诉求,其实从古至今始终未变,没有宗教也会有其他东西来填补。

哥白尼、伽利略、牛顿等人带来的科学革命,否定了地球是宇宙中心的信条,但是它对生物学的推动并没有后人想象得那么大。人们仍然认为上帝创立了自然法则,只是从此之后上帝再没有任何干预而已。这种思想被称为“自然神论”。

在十八世纪的启蒙思想家伏尔泰、狄德罗、卢梭、洛克等人看来,来自东方的神学观念比西方要先进得多,儒家思想就是自然神论。

与牛顿同时代,并且同为微积分发明人的莱布尼茨写道:“中国有着令人赞叹的道德,还有自然神论的哲学家学说。”

莱布尼兹

十八世纪的人们仍然深信不疑“存在之链”,即一个神创的固定法则和结构,人类在其中的地位在天使之下。孟德斯鸠在《论法的精神》第一卷第一章写道:

“从最广泛的意义上来说,法是源于事物的本性的必然关系。就此而言,一切存在物都各有其法。神有其法,物质世界有其法,超人智灵有其法,兽类有其法,人类有其法。”

这里挑出的几种事物并不是随意的,其排列方式也有讲究,其中蕴含着“存在巨链”的思想。

随着对生物认识的深入,人们逐渐意识到所谓的连续性原则中,缺失了很多链条。因此博物学家(那时还没有生物学家这一称呼)们热衷于四处寻找新物种,或者发掘灭绝生物的化石,以填补这些缺失的链条。

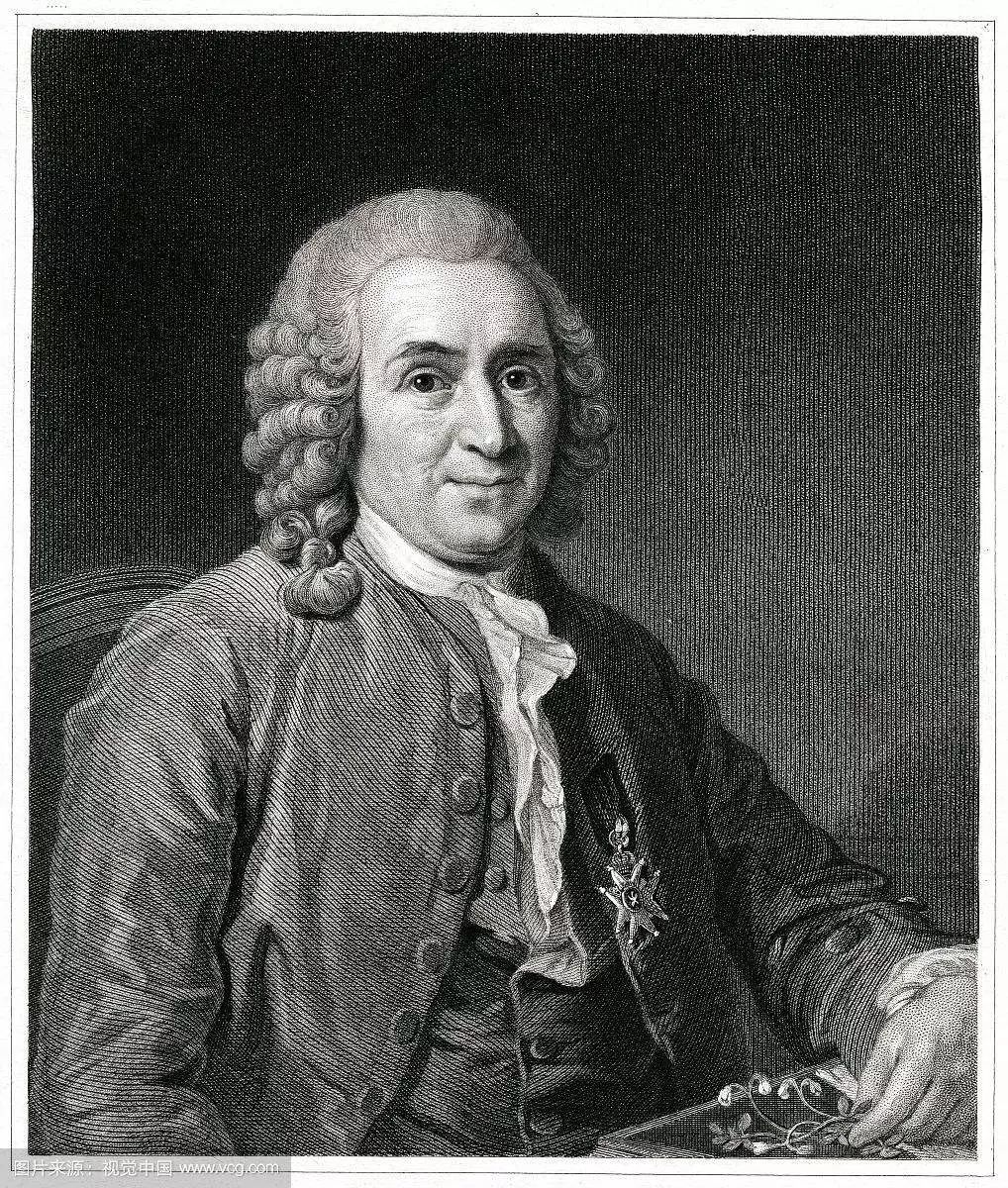

林奈在1735年出版的《自然系统》建立了现代生物命名法的体系,将物种在属和目上进行归类。尽管今天的我们知道这样的归类反映了共同祖先的信息,但是林奈把它看作神圣法则的体现。

林奈

人们搜集古生物资料,初衷是为了证明上帝的伟大,但是随着人们搜集资料的不断深入,越来越多的证据指向神创论的对立面。

首当其冲的是,关于神创造世界的时间问题。

根据圣经的记载,地球的历史最多也就几千年。1650年,大主教詹姆斯·乌雪(James Ussher)根据圣经记载及历法考证,认为世界创造于公元前4004年10月23日礼拜天。同时代的笛卡儿对此提出质疑,他认为地球是从一个恒星冷却演变而来的,但是他无法提出有力的证据证明这一点(当然严格来说,他的论点也不太准确)。

到十八世纪,人们已经清楚大部分沉积岩存在于古老海洋的洋底,其中的化石是早期生物的遗迹,这些沉积岩看起来十分古老,而且彼此之间时间差距也十分遥远,无论如何也不可能是分布在短短六千年的历史中。这些化石与现代生物既相似又不同,表明地球历史上生存过许多现今不再存在的物种。

圣经

不能解释这些物种绝灭的事实,为了解释古生物学的发现而又不违背圣经,法国学者居维叶在1821年提出灾变论。

他认为,在整个地质发展的过程中,地球经常发生各种突如其来的灾害性变化,海洋干涸成陆地,陆地又隆起山脉,反过来陆地也可以下沉为海洋,还有火山爆发、洪水泛滥、气候急剧变化等。每当经过一次巨大的灾害性变化,就会使几乎所有的生物灭绝。这些灭绝的生物就沉积在相应的地层,并变成化石而被保存下来。这时,造物主又重新创造出新的物种,使地球又重新恢复了生机。

那么,为什么不同地层的生物有所不同呢?

为了解释这个难题,全知全能的造物主变成了一个健忘症患者。原来地球上有多少物种,每个物种都具有什么样的形态和结构,由于时间太久造物主已不记得十分准确了,只是根据原来的大致印象来创造新的物种。如此循环的往复,就构成了我们在各个地层看到的情况。

居维叶推断,地球上已发生过4次灾害性的变化,最近的一次是大约距今5000多年前的诺亚洪水泛滥。这使地球上生物几乎荡尽,因而上帝又重新创造出各个物种。最著名的例子无疑是《圣经▪旧约》中所说的大洪水故事变成了地质学的例证。

居维叶维护神创论的做法,引发了拉马克的激烈反对。

1830年也是拉马克去世的同一年,拉马克和居维叶的同事及好友

圣提雷尔(三人都在法国巴黎自然历史博物馆工作)同居维叶开展了激烈的辩论。

这场辩论在法国科学院的会议上爆发。双方的辩论一天比一天激烈,一共持续了6周时间,如此激烈的辩论在科学史上也是少见的。

这场辩论在法国乃至欧洲都引起了人们的关注。当时的报纸和一些宣传机构都对此进行了报道。

尽管居维叶在辩论中最终获胜,但是他也没有高兴太久。也是在1830年,英国地质学家查尔斯·莱尔发表了《地质学原理》,系统阐述了“均变论”思想。

莱尔用大量收集到的地质资料

证明,地球表面的所有特征都是由难以觉察的、作用时间较长的自然过程形成的。他指出地壳岩石记录了亿万年的历史,可以客观地解释出来,而无需求助于《圣经》或灾变论。也就是说,要认识地球的历史,用不着求助超自然的力和灾变,因为通常看来是“微弱”的地质作用力 (大气圈降水、风、河流、潮汐等),在漫长的地质历史中慢慢起作用,就能够使地球的面貌发生很大的变化。

莱尔强调“现在是认识过去的钥匙”,这一思想被发展为“将今论古”的现实主义原理,这种“将今论古”的科学方法以及均变论对达尔文的影响很大。

均变论的思想在英国逐渐取得了统治地位,在法国则仍然是灾变论占据主导地位。

为何自然科学的学说在不同国家的接受程度不同呢?不是说科学无国界吗?

人们通常认为,自然科学与社会科学是截然分开的,自然科学尤其与政治风向无关。真实的情况恰恰相反,各学科从来都是相互影响,相互渗透,科学受到政治的很大影响。

灾变论和渐变论在英法两国的不同待遇,与当时各国的政治环境有很大的关系。

法国刚刚经历大革命,大革命是社会形态的突变,与自然界的灾变具有很强的类比相似性,因此很容易被人们所接受。人们受到法国启蒙运动的洗礼,社会进步被认为是知识增长的必然结果,但是人的本性是不变的,这同生物进化的思想格格不入。

在英国,从弗朗西斯·培根开始,就是一种实证主义的经验哲学占据主导地位,人们相对来说比较能接受新理论。

1776年亚当·斯密发表的《国富论》,

提出了个体间竞争会产生对大家都有利的高效经济。经济发展使得分工越来越细,社会越来越复杂,其中体现了演化的思想。1798年马尔萨斯发表的《人口论》,提出如下观点:人口以几何级数增加,生活资料以算术级数增加,人口增长必然超过生活资料增长,人口过剩和食物匮乏是必然。这两部著作对达尔文都产生了很深的影响。

在德意志地区,要求国家统一的呼声日渐高涨,进化思想十分流行,但是没有人给出明确的表述。因此后来英国哲学家赫伯特·斯宾塞把达尔文的自然选择思想应用到人类社会,成为“社会达尔文主义”后,立即在德国风靡开来,由于后来一系列历史事件,这一学说变得声名狼藉。

达尔文的进化论的影响到底有多大?又是怎么与我们所讨论的世界观革命这一主题发生联系的?

前文我们提到过,经济学实际上是建立在物理学的思想基础之上,这里我们又看到生物学的发展又受到了经济学的影响。后面我们还会讲到,生物学的进展,反过来又深刻影响了物理学和经济学,最终发展出诸多学科相互融合的复杂系统科学。

新一轮世界观革命,就建立在复杂系统科学的进展之上。

(未完待续)

世界观革命的历程

引论:

令人困惑的多元化与专业化之争

世界观革命的历程(一)——毒品、宗教与世界观的起源

世界观革命的历程(二)——牛顿阴影笼罩的世界

世界观革命的历程(三)——永动机与宇宙的本质

世界观革命的历程(四)——玻尔兹曼大脑与天人合一

热帖推荐:

昆山“社会哥”、乐清“杀人滴哥”背后的隐秘罪恶!

DiDi命案之后的沉思:我们每个人的困局?

破解“创新者窘境”依靠毛泽东思想?(数理看世界之三)

“人穷不能怨社会”这句话居然是错误的?(数理看世界之二)

从量子力学模型看互联网时代的”强者通吃“(数理看世界之一)

GE退出道指,这个世界要变天了……

和谐的金特会?磨刀霍霍的大棋局!

中美和解了,中兴也赔款了,贸易战接下来怎么打?

中美贸易谈判的背后:全TM的是套路!

突然爆发的“抢人大战”,到底意味着什么?