什么样的作家是法国现代经典作家?

现代经典作品的定义是什么?

萨特、波伏瓦、加缪、杜拉斯、罗兰·巴特、萨冈,罗布-格里耶、勒克莱齐奥,还有米兰·昆德拉

,这一批出生于二十世纪的作家,突破性地继承了法国小说传统,也用自己的方式完美地诠释着福楼拜、普鲁斯特和纪德所奠定的现代法国小说传统。他们开启了法国文学史乃至思想史的一个重要时代,所谓萨特的时代。正是在这个时代,文字显示出它最后炫目的力量,它在延续一种以性感对抗死感的法兰西文学神话。他们,建立了属于现代的文字传奇。

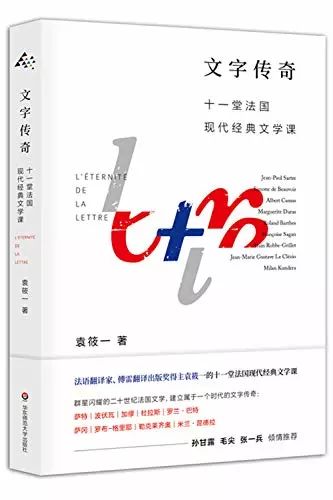

著名法语翻译家、傅雷翻译出版奖得主袁筱一

在著作

《文字传奇:

十一堂法国现代经典文学课》

中,以精准全面的视角,为我们呈现出了法国现代文学巨匠们的精神世界。

(《文字传奇》一书中附有二维码,完整收录在线视频,扫码即可观看)

袁筱一

华东师范大学外语学院院长,教授

袁筱一多年从事法语文学及翻译理论研究,主要译作有《一个孤独漫步者的遐想》《杜拉斯传》《生活在别处》《阿涅丝的最后一个下午》《法兰西组曲》等。译作《温柔之歌》获第十届傅雷翻译出版奖文学类奖。

最新出版的

《文字传奇:

十一堂法国现代经典文学课》

讲述了群星闪耀的二十世纪法国文学,讲述了属于一个时代的文字传奇。

这本书是再版,也是修订。

袁筱一在新世纪来到的第一个十年里的情绪与文字,当初的认识、立场和心境在修订时得到了保留。袁筱一在再版序中提到,她还是无条件地信仰语词,语词的决定性,语词的力量,

“纵使十年间很多东西发生了改变,这一点点初心终究没变”

。

孙甘露

赞誉袁筱一“是一位完全沉浸在她所热爱的工作中的学者和诗人”。他认为,“二十世纪法国文学塑造了她,以及关于世界、人生和感情的知识,甚至冷漠为何是一种更深的感情,比如加缪。

”

而对于这本书,他表示,“

袁筱一老师通过这九位法国作家为我们揭示了精神生活所具有的特殊复杂的感性,以及文学作为一种技艺如何令我们在繁杂的生活中平静下来。

”

毛尖

也赞道:

“

袁筱一,她就是为法国文学生的

,她讲加缪,讲萨特,讲波伏瓦、罗兰·巴特,都天涯比邻。她的讲述,庄严又性感,宏阔又细节,她出入过他们的身心,他们也构成了她的血肉。

萨冈、杜拉斯、昆德拉、罗布-格里耶定义了她,她也定义了他们、定义了法国现代经典:

一个被剥夺了所有抒情意义的梦境,但依然让我们心醉神迷。

”

张一兵

称这部作品“

音诗般女性思想者的话语构境,让法兰西当代文学故事从感性的生命底根喷涌出来。

”

《文字传奇:十一堂法国现代经典文学课》

袁筱一 著

华东师范大学出版社

2019年5月出版

(上下滑动查看)

再版序

第一课 绪论:法国现代经典

好的小说家都是魔法师

细节之美

用文字的性感抵御存在的死感

第二课 萨特和《恶心》

第一讲 人在何种程度上是自由的

第二讲 坐在废墟中央的罗冈丹

第三课 波伏瓦和《名士风流》

第一讲 一个终身没有摆脱萨特影响的女权主义者

第二讲 双重视角,双重悖论,双重幻灭

第四课 加缪和《局外人》

第一讲 不会留下阴影的太阳

第二讲 一出难以承受的社会喜剧

第五课 杜拉斯和《情人》

第一讲 生命的文字游戏

第二讲 一本舍我而去的书

第六课 罗兰·巴特和他的文论

第一讲 一个在解构中构建快乐的批评家

第二讲 十八世纪的贵族睁着眼睛听音乐 今天的资产阶级闭着眼睛听钢琴

第七课 萨冈和《你好,忧愁》

第一讲 无法和解的青春

第二讲 你镌刻在天花板的缝隙 你镌刻在我爱人的眼底

第八课 阿兰·罗布-格里耶和《橡皮》

第一讲 零度写作的典范

第二讲 走出虚假主体的“新”小说家

第九课 勒克莱齐奥和《流浪的星星》

第一讲 我找到了我的永恒

第二讲 看见疼痛,不再流浪

第十课 米兰·昆德拉和《不能承受的生命之轻》

第一讲 小说家是存在的探索者

第二讲 行至半程的堂吉诃德

第十一课 自由与理性之后的当代法国文学

差异性和零度情感

甜蜜而温暖的背叛

法国小说现状

后记

文 | 袁筱一

不知不觉,距离《文字传奇——法国现代经典作家与作品》的初版,已经过去了十年。十年里,也有过再版这本书的想法和提议,但是我自己竟然有些没来由的怕,怕重新审视自己在新世纪来到的第一个十年里的情绪与文字。更何况,自从2008年书出版之后,“法国现代经典文学”这门课就没有再开过。在2015年,倒是和学院的两位同事一起开了通识课“二十世纪世界文学:经典与阐释”,所涉及的作家与作品虽然和这本书里有一点重复,但角度竟完全不同。世界文学的课连续开了三年,可能还会继续下去,其中非常重要的原因之一就是讲稿没有出版。

十年里发生了很多变化:文学的读者,以及作为文学读者之一的我,还有书里涉及到的小说家。

书出版后不久,罗布-格里耶就去世了。继萨特和波伏瓦之后,十年里,陆陆续续地,加缪、杜拉斯、罗兰·巴特都迎来了百年诞辰的纪念。有的时候阵仗也很大。两位最“年轻”的,昆德拉和勒克莱齐奥,他们都还在写。昆德拉在中国的阅读江河日下——如果还读捷克作家,中国一干小众读者的趣味也已经转向了赫拉巴尔。大家最喜欢提的,是勒克莱齐奥在本书出版后不久就得了诺贝尔文学奖——我个人固然没有一点沾沾自喜的意思,天真到以为自己左右了诺贝尔文学奖的意见,但是,曾经比较私下的喜欢已经成为国家社科基金的一个热门研究课题,这是不争的事实。

有时候也会有点遗憾地想,十年里,喜欢或许已经不再是“消费”文学的一种方式。可是转念想想,新世纪都快过去二十年了,喜欢造成的这一点执念又有什么意义呢。

左起:萨特、波伏瓦、加缪(左右滑动查看)

的确,变一定大于不变。喜欢的可以不再喜欢,罗兰·巴特《恋人絮语》中的“絮语”在风中飘散殆尽,再也无处追寻。倒回头去读《文字传奇》的文稿时,我惊讶于自己竟然曾经在课堂上带去一张巴伦博伊姆弹奏的德彪西,因为今天的我再也不会允许自己在课堂上如此沉溺于情绪。或者说,今天的课堂,如果作为一个老师仍然有这样的沉溺,他/她一定是危险的。当然不是巴伦博伊姆和德彪西的危险,而是沉溺本身的危险。进入新世纪的第二个十年,现代社会的表现前所未有的“现代”,完全像加缪说的那样,“一个人仅仅因为在母亲的葬礼上没有哭,就有被判死刑的危险”。

十年前,我就用了这个相对模糊的概念——“现代”,现在想来,大约是想避开文学史的“二十世纪”角度,强调这九位小说家之于我,完全是私人的选择。而况就像贡巴尼翁在写“二十世纪文学史”时问的一样,文学的,或者法国文学的二十世纪又始于何时?1900?1901?止于何时?2000?2001?

文学中的继承与突破,在任何一个世纪之交都悄然发生着,并不见得需要一个席卷语言的文学事件来宣告决裂与开始。

我想,十年的时间里,“二十世纪文学”的文学史定义也发生了变化:我们似乎已经和二十世纪文学拉开了足够的距离,只是这距离还没有大到我们对上一个世纪的文学盖棺定论。

事实上,“经典”是自己的定义。

记得设计“法国现代经典”的课程大纲时遭到过质疑,说既为“现代”,何来“经典”?我说服质疑的理由是:经典化本身就是一个过程,是反复阅读、批评(包括翻译和文本之外的其他艺术形式的演绎)构成的,经典远非一成不变的定论。