从策略研究的式微,到策略研究的回归——

在前几年A股的“核心资产牛市”、“景气投资时代”,策略研究逐渐陷入一种困局:策略对于投资的指导意义何在?

无论是市场上存在的“白酒与新能源YYDS”的论调,还是总量研究逐渐陷入“空洞宏大叙事”的批判,都在描绘策略研究的困局——自下而上的重要性上升,选产业、选个股对于投资的指导意义更强,而自上而下的视野似乎很难直接对应到投资指导建议。

而自21年“核心资产牛市”破灭,再到22-23年“景气投资”对应的高景气产业越来越稀少,策略研究重要性正在悄然回归。

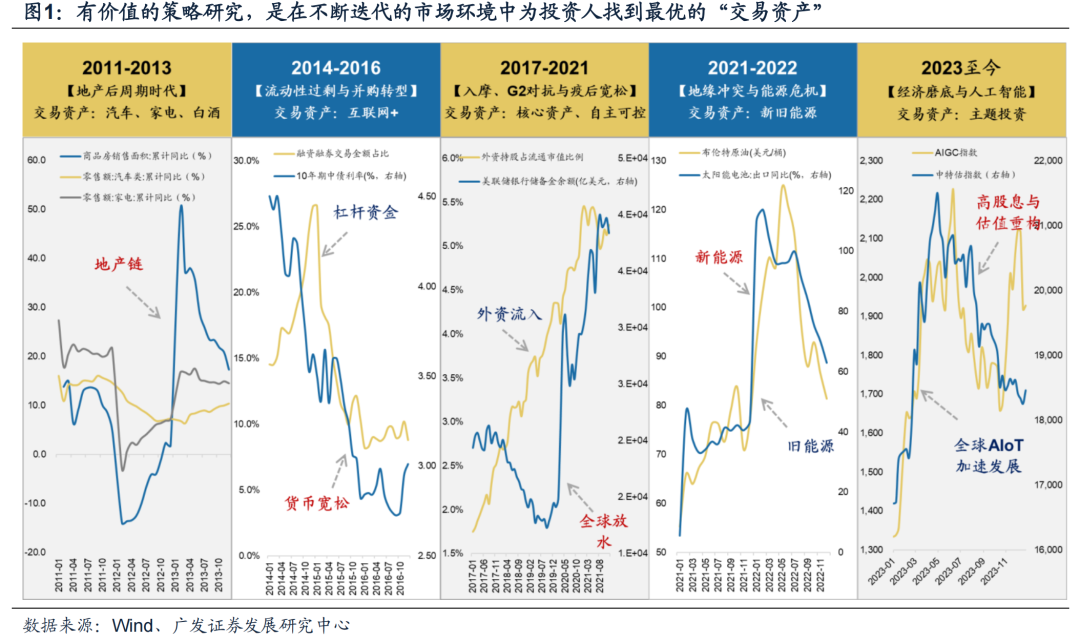

事实上,作为一名投资人,A股过去十年讨论并流行过的投资框架似乎已经经历了数轮变迁:宏观择时框架→PB-ROE框架→DCF框架→景气投资框架→稳定ROE框架,等等。

越来越多的投资者在投资生涯中会遇到不止一次的变迁,中国宏观背景及A股投资者结构的切换,带来了不同阶段核心定价因子的变化,因此如果回归自上而下的研究视角,甄别不同宏观背景下的市场核心交易变量,找到该交易变量下受益的最优资产,正变得越来越重要。

从策略框架的局限性,再到策略框架的重塑——

虽然自上而下的分析视野对于投资而言变得更加重要,但作为A股策略分析团队,我们意识到传统大势研判和风格研判的意义在下降,不作出改变,则很难就策略研究向投资落地贡献价值。

举例来说,过去3年市场大环境对我们来说难言友好,但每一年都有相对甚至绝对占优的资产,而每一年的优势资产很难用传统意义上的大盘/小盘,成长/价值来划分,而更偏向于某一种“定价逻辑”。

有价值的策略研究,是在不断迭代的市场环境中为投资人找到最优的“交易资产”,这就促使我们对原有的策略框架和资产类别进行打破与重塑,形成一套全新的自上而下的分析体系。

内外宏观环境,和A股的投资者结构正迎来一个全新的时代。广发策略团队希望重塑“三类资产”的风格研究框架,“用数据说话、做最接地气的策略研究”,从而应对未来较为长期的投资新常态。

我们希望借助三类资产的划分框架,来回答“大势研判”和“风格及配置”两个策略最本源的问题。在穿越牛熊的市场环境中,能够稳定的为市场输出彼时更为有效的策略,也能够为各位投资人的投资建议提供更稳健与有效的帮助。

传统风格研究的局限性:为什么我们要重新划分三类资产?

首先,过去两

年的

市场风格,很难单纯用大盘更好、小盘更好,成长更好、价值更好,来粗浅总结。

过去我们描述市场风格常用到的维度包括大小盘(市值风格)和大类行业(价值、成长等),但在21年核心资产泡沫破灭之后,最近两年的市场我们发现很难用这两个维度去准确描述市场。因此过程中,时常会陷入市场“轮动太快”或者“无主线”的困惑之中。

以大小盘风格来看,21年之前市场大小盘风格的切换非常显著,并且能形成1-3年年度级别的相对占优:2013-2015年是趋势性的小盘股行情;2016-2021年是趋势性的大盘股行情,无论是前期的消费白马还是后期的赛道投资,都有显著的头部效应;

但在2022年之后,大小盘相对走势的波动区间开始收窄。我们也很难简单用市值风格去总结过去两年的市场,权重股坐阵和微盘股活跃,是交替进行的。

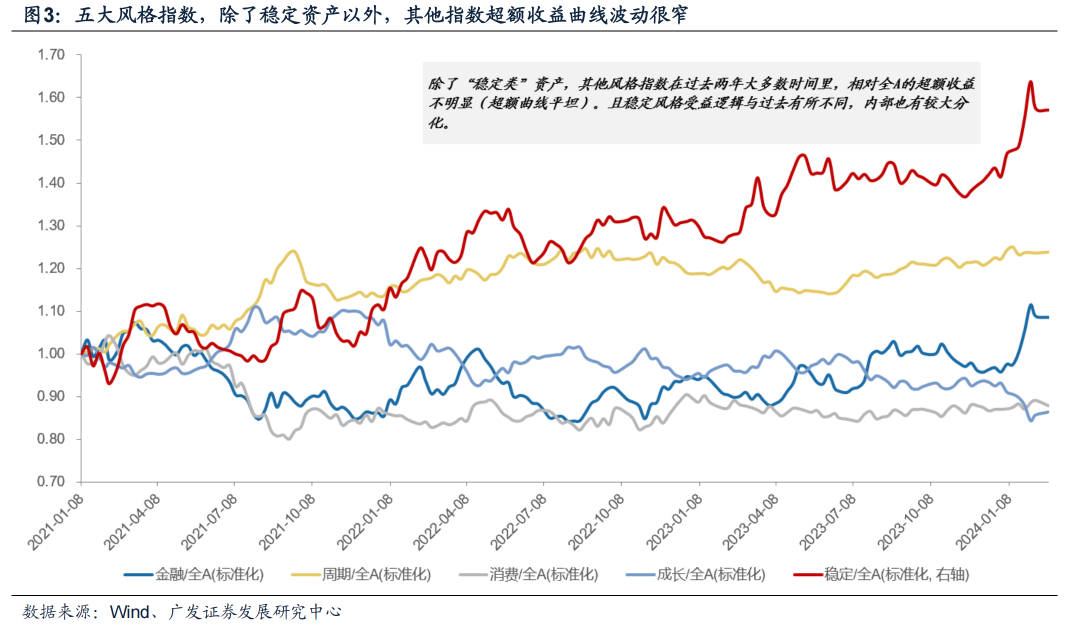

再看过去常用的五类风格指数(中信风格分类:成长、消费、周期、金融、稳定),除了稳定指数在过去两年有相对wind全A的显著超额之外,多数时候其他四类指数的超额收益都没有什么突出的表现。

比如,对于2023年的成长风格的表现该如何评价?

AI主题指数在2-4月有显著超额,也是去年最重要的超额来源之一,但下图中这一阶段中信成长相对全A并没有明显领先(中信成长风格指数中还包含光伏、军工、生物医药等子行业,这些行业拖累了成长风格)。

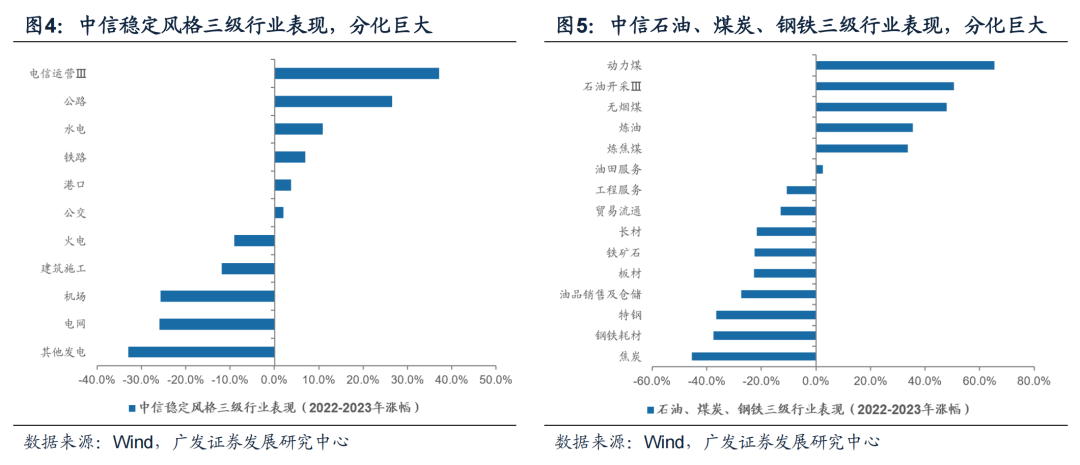

再例如,稳定风格的相对表现最好,但内部资产的表现也差异巨大、其背后反映的经济预期也截然相反。

细分来看,稳定风格的收益主要来自电信运营(三大运营商)、公路和水电(央国企、高分红),而半数细分行业是下跌的。稳定类资产更多是防御属性,细分行业多是公共基础设施相关的方向,也没有明显的逆周期属性(事实上这类资产想要保值,也仍然需要一个稳定的经济环境),但过去两年一些标志性的稳定风格成分股,比如中国移动、长江电力,很多时候是在交易经济预期的反面。

另一方面,行业比较的意义下降。比如备受市场关注的煤炭,但煤炭行业内部也分为交易经济上行预期的品种(顺周期)、和交易经济下行预期的品种(高股息),股价表现天壤之别。

我们都对过去两年煤炭股的表现记忆深刻。煤炭的传统认知中是典型的顺周期板块,而在过去两年以中国神华、三桶油为代表,这些能源品似乎已经成为高分红、长线价值的代名词。对行业进行透视,煤炭各品种的走势也是截然相反的。动力煤高歌猛进,而黑色链上的焦煤焦炭则是大幅下跌。

对于传统风格和行业比较的失效,

我们如何改进?重新划分

三类

资产,分别在交易什么逻辑?

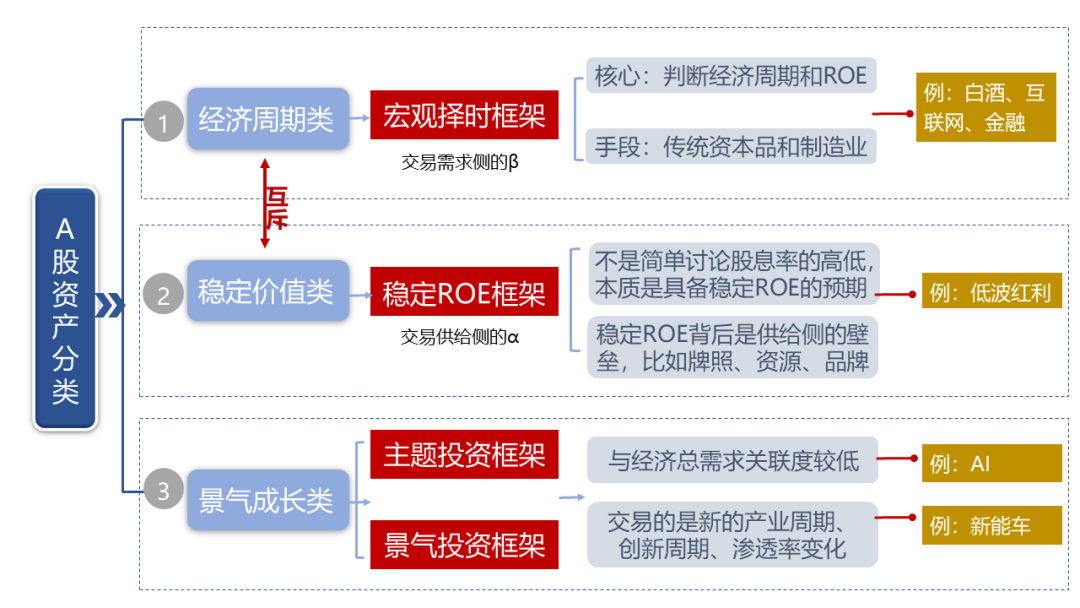

在之前的报告中我们已经介绍,我们淡化传统的风格切分方法,而根据市场的交易逻辑,将A股主要资产类别重新划分为三类:经济周期类、稳定价值类、景气成长类。

① 类别一:经济周期类(ROE随经济周期波动的品种)

② 类别二:稳定价值类(ROE相对稳定的品种)

③ 类别三:景气成长类(分为主题投资和景气度投资,ROE追随其独立产业周期的品种)

类别一和类别二是“一枚硬币的两面”,实际上讨论的是

【经济基本面预期&经济实际基本面】

,更偏向于大盘风格。

类别三实际上讨论的是【产业基本面预期&产业实际基本面】,如果产业基本面只有预期就属于主题投资,偏向于中小盘风格。如果产业基本面进入实际落地阶段就属于景气度投资,偏向于大盘成长。

这样三类资产基本上可以涵盖A股绝大多数股票,而每一类资产背后的【定价逻辑】有所不同,根据市场的当下环境做出应对,希望可以构建穿越牛熊的致胜组合。

在一定时段内也完全可能会出现某两类资产一起占优的情形——比如去年去年A股“稳定价值类”的高股息资产,和“景气成长类”的AI主题各有表现,构成了类似的“杠铃策略”,不过只要理解了其背后的“定价逻辑”,那么大概率就不会错过任何一种相对更优的资产。

第一类:经济周期类——适用于“宏观择时框架”的顺周期资产

(1)

定义

:

这一类资产大家很熟悉,也就是传统意义上的“顺周期”品种,讨论的是【经济基本面预期&经济实际基本面】,这类资产交易的是宏观经济需求侧的β(主要是内需)。

(2)

驱动力

:

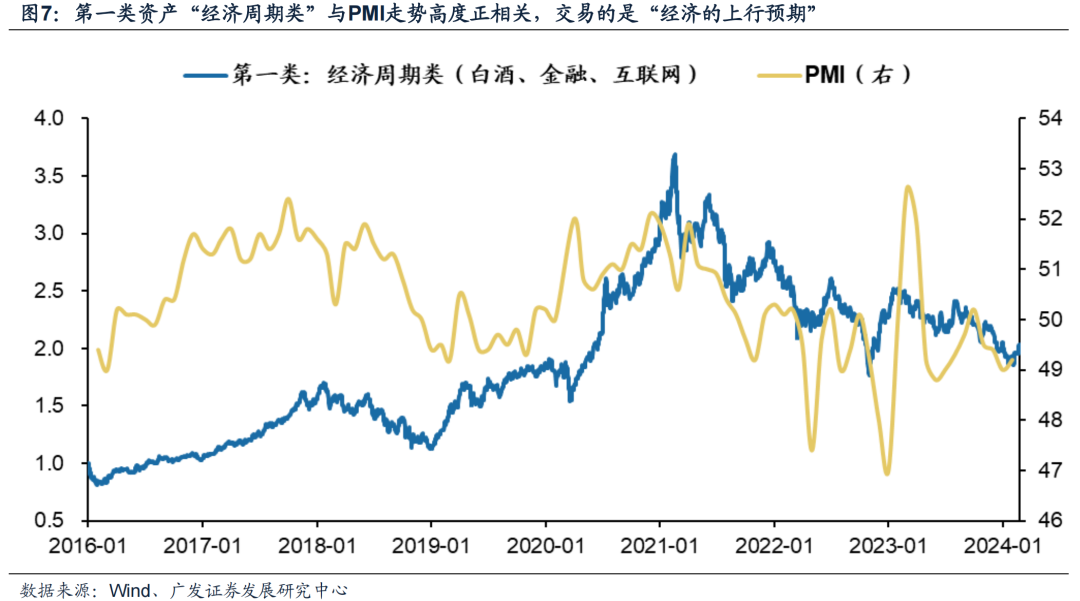

核心是对经济周期和A股整体ROE趋势的判断,因此这类资产的股价表现的特征是——下图可见,在大多数时段,经济周期类资产的走势与中国PMI的走势有一定的领先滞后性、但高度正相关,交易的是“经济的上行预期”。

(3)

举例

:

大多集中在资本品和传统制造业,而白酒、互联网(恒生科技指数)、金融板块也具备顺周期特征。

第二类:稳定价值类——适用于“稳定ROE框架”的深度价值资产

这类资产我们希望格外强调和展开一下。这类和第一类“经济周期”资产互斥,可以理解为一枚硬币的两面。由于中国经济发展从“增量时代”进入到“存量时代”的新阶段,因此这一类资产正越来越多受到市场的关注。

(1)

定

义

:具备

稳定ROE的资产,其主要交易的是“供给侧的α”,核心是在总需求乏力的阶段依然能够实现ROE的稳定性。

ROE的稳定性主要来自于供给侧的壁垒(如牌照、资源、品牌)。

供给侧壁垒带来的资本开支收敛、现金流累积、分红比例提升,都可以实现利润率和周转率的稳定,从而实现穿越宏观周期的、相对稀缺的稳定ROE。

(2)

驱动力

:这一类资产与第一类资产互斥,可以理解为交易的是“经济下行预期”。我们以市场通俗认可的红利资产为例,其股价表现的特征是——相对收益与中国PMI存在负相关关系,尤其是在经济的下行周期内(15年、18年、21年、23年),这类资产能够实现较为显著的超额收益。

(3)

举例

:具备ROE稳定性的公司,如长江电力、中国神华等公司,他们的特征是资源具备稀缺性或供给具备壁垒,从而资本开支收敛、现金流累积、分红率更高,从而实现ROE的稳定性。

值得一提的是,站在未来较长周期的维度来看,如果经济的实际增长中枢持续下台阶,那么稳定ROE类型的资产可能就有长期配置的必要。

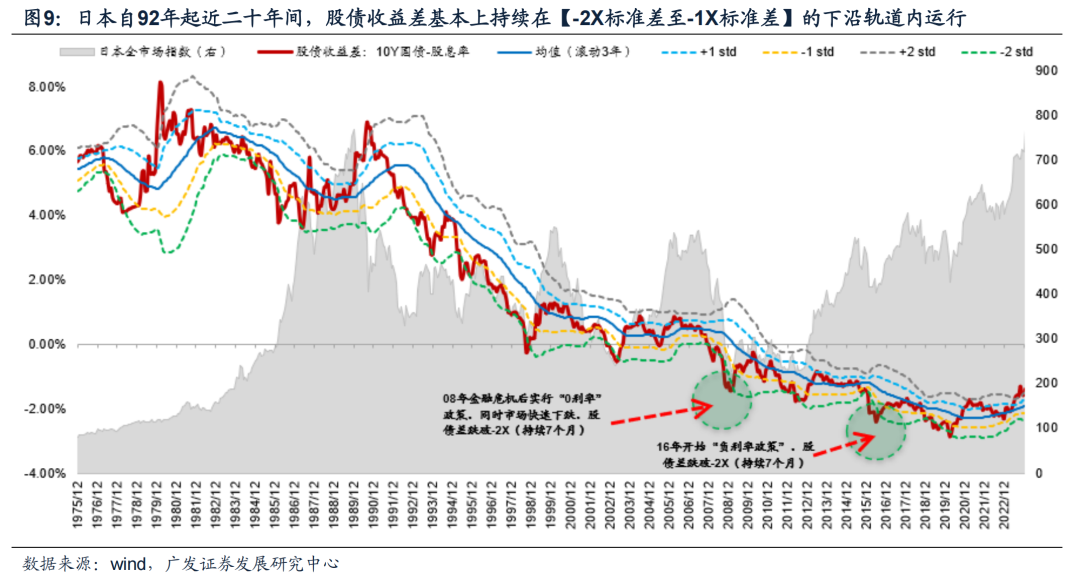

以地产泡沫破灭的日本为例,自92年起近二十年间日本股债收益差基本上持续在【-2X标准差至-1X标准差】的下沿轨道内运行,而鲜有机会向均值或更高位置的突破。这或许是经济中枢下台阶过程中,股债收益差的中长期运行形态。

在日本长期增长中枢下移的1992-2012年这二十年间,仅凭“股息率高低”这单一变量很难在下行的市场环境中取得持续的超额收益。比即期“股息率”更重要的,是公司可持续稳定的ROE。

1992-2012区间,我们用“变异系数”衡量行业ROE的稳定性,满足ROE水平高于全市场、同时变异系数低于全市场的日本行业有5个,均在区间内取得领先市场的超额收益

——个人护理和非耐用品、医疗用品、汽车和零部件、零售商、旅游休闲,5个行业在此区间全部取得超额收益。

因此,如何寻找A股可以实现稳定ROE的公司,而非简单寻找当前“高股息”的资产,这是我们对于第二类资产需要深入思考的。

第三类:景气成长类——适用于“景气投资框架”和“主题投资框架”

(1)

定义

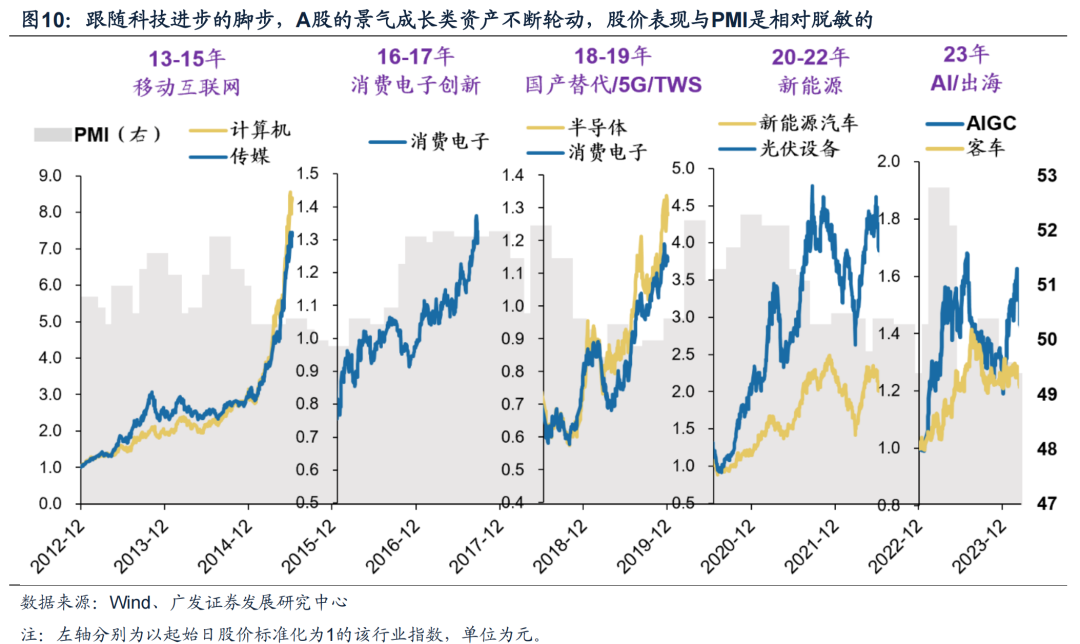

:第三类资产我们也非常熟悉,就是通俗意义上的“成长资产”,与宏观经济波动周期相对脱敏,而交易的是自身的产业周期与创新周期。

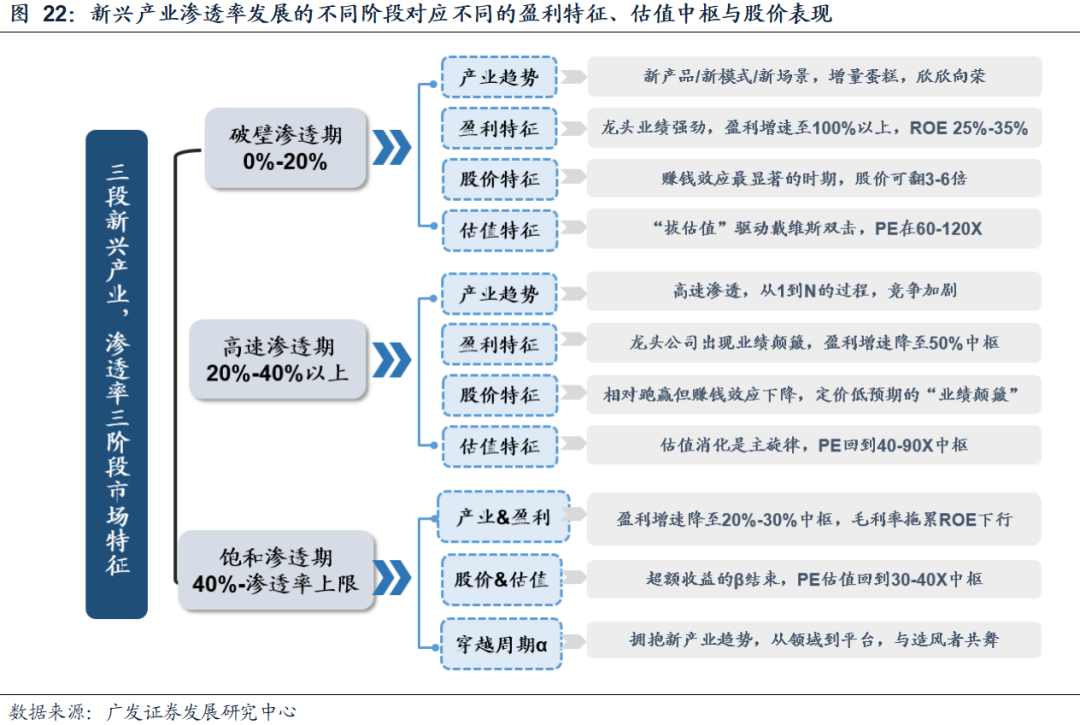

根据成长产业渗透率发展的不同阶段,可以归纳为早期的“主题投资”和中后期的“景气投资”。

(2)

驱动力

:

渗透率的不同发展阶段对于景气成长类资产的产业生命周期刻画具备指示意义;随着内需弹性变弱,渗透率不仅局限于国内,海外渗透率的空间打开也构成了近年来非常稀有的“景气方向”。

(3)

举例

:

主题投资,例如23年至今的AI产业链,还处于渗透率的早期发展阶段;景气投资,例如新能源产业链,已经迈入渗透率的中期发展阶段。

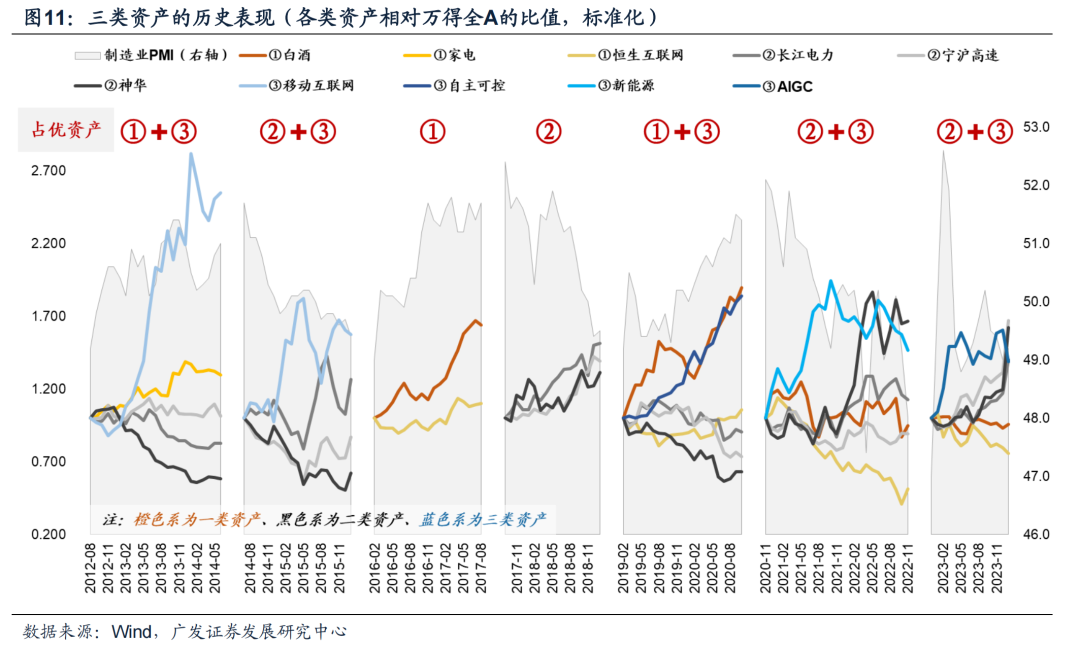

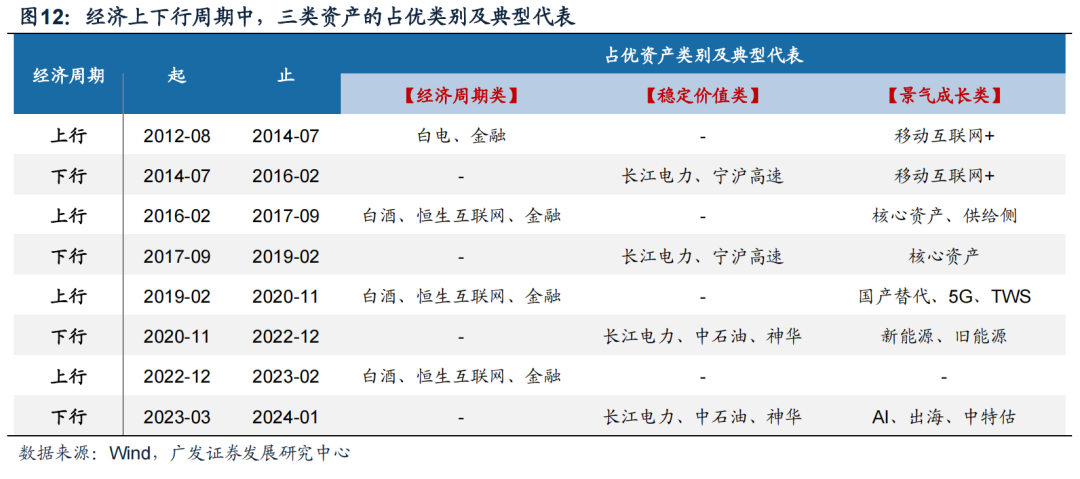

我们对三类资产的历史表现及轮动规律做出简单的复盘整理

以PMI、工业企业利润等指标划定经济周期的上行和下行阶段,再考虑各类资产相对万得全A的超额表现。

直观来看,在经济上行阶段,第一类资产(经济周期类)明显占优。比如12年中到14年中的白电(白酒由于行业因素这阶段没有超额表现)、16年-17年的白酒等。

而在第一类资产占优的阶段,通常第二类资产(稳定价值类)表现较弱,也就是我们框架里提到的“互斥”关系。

而对于第三类资产(景气成长类),在不同经济周期或者市场风格之下,都可能有表现非常突出的资产,其体现的是结构景气度或产业趋势方向。比如13-15年的互联网+、16-17年的核心资产与供给侧改革、19-20年的国产替代、21-22年的新旧能源、23-24年的AI与中特估等。

最后用几张经典的图表,附上我们对于三类资产已有的

研究精华

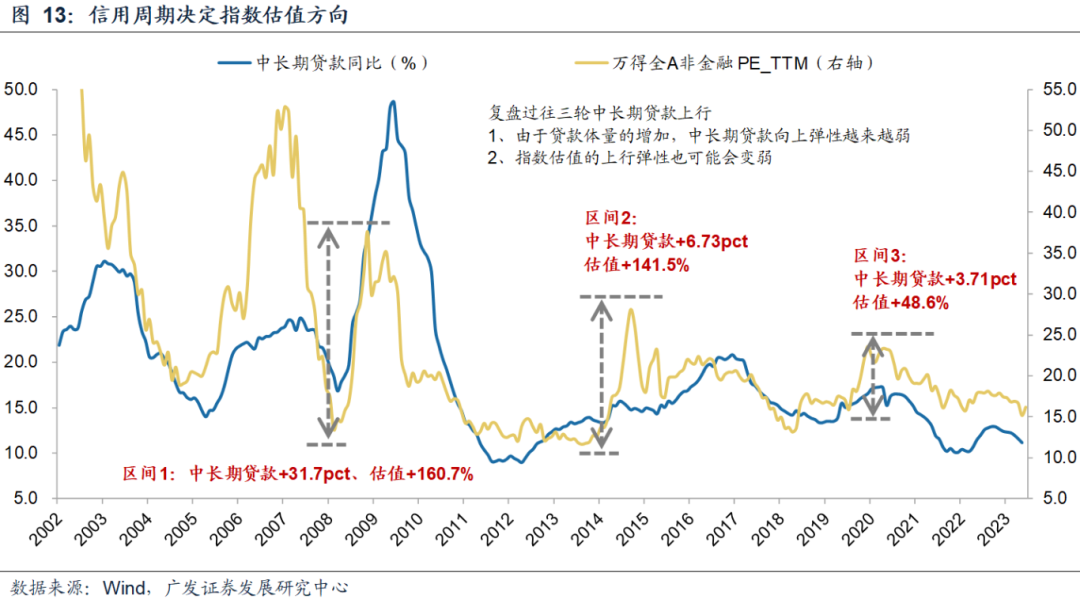

1. 关于第一类【经济周期类】资产——

信用周期决定市场的大贝塔,也决定了经济周期类资产的大贝塔。

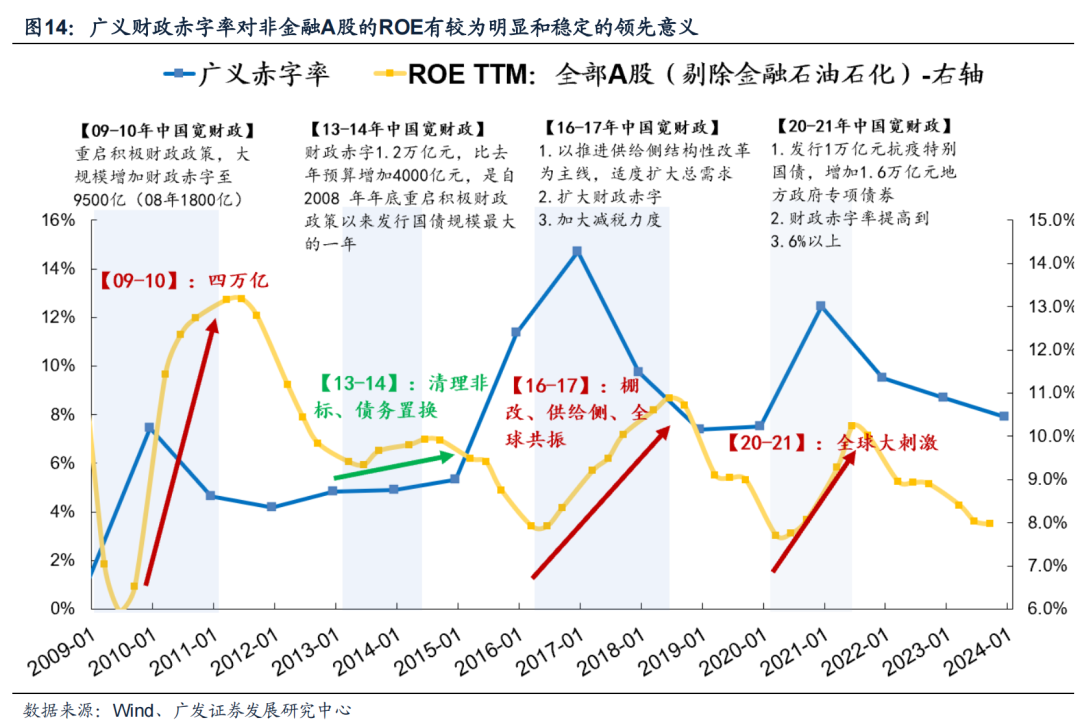

广义财政赤字率对非金融A股的ROE有较为明显和稳定的领先意义,而广义赤字率的预期又与官方目标赤字率相关。

2. 关于第二类【稳定价值类】资产——

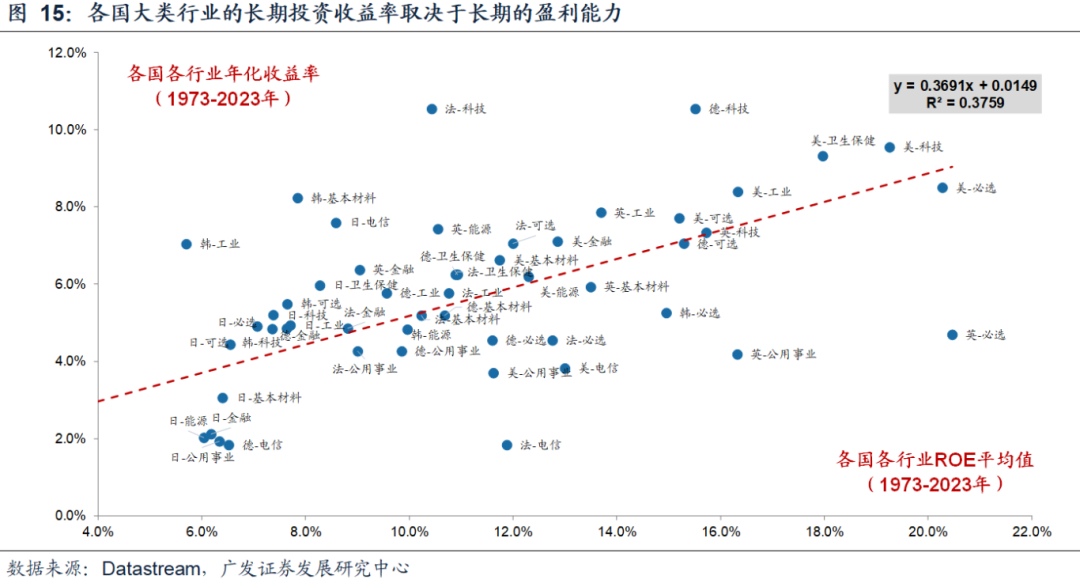

股票长期的高回报背后是长期稳定且高的盈利能力。

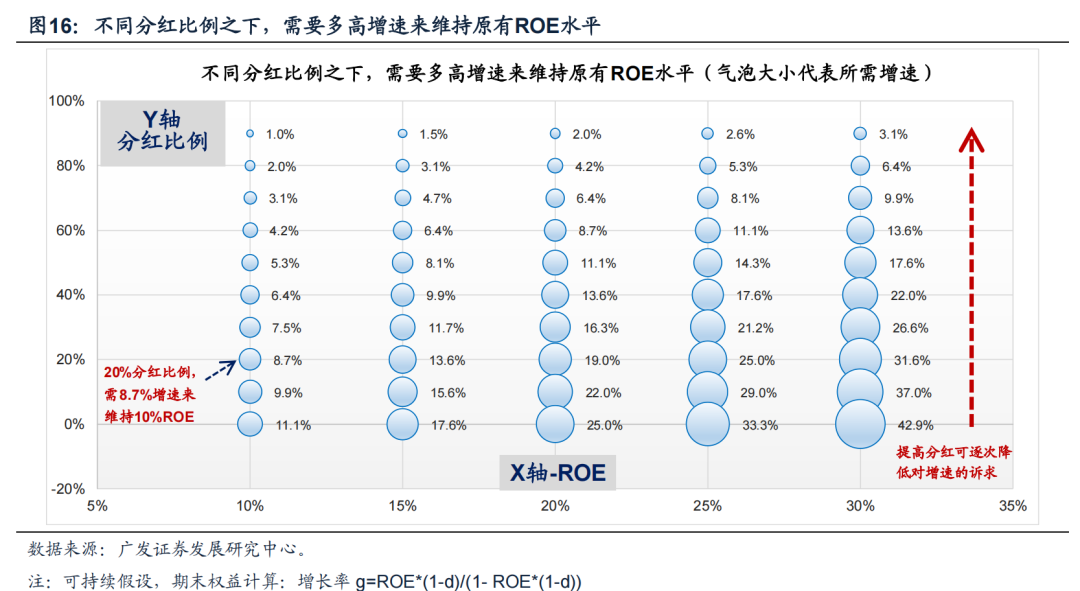

提高分红比例可降低ROE对成长性的要求,换句话说,可以用相对较低的增速维持稳定的ROE水平。

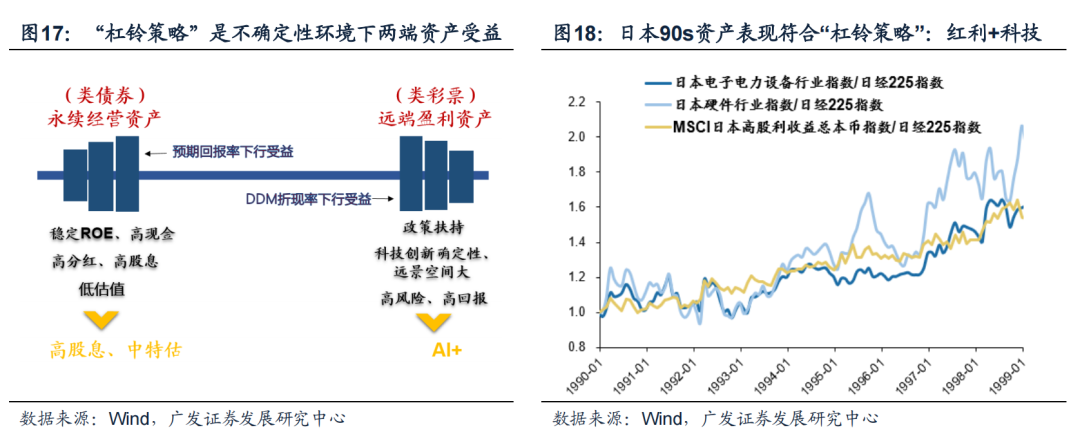

“杠铃策略”是应对长期不确定性(逆全球化、资产负债表问题)的较优资产组合。杠铃策略的一端是“稳定价值类资产”,杠铃策略的另一端是“景气成长类资产”,两者的共性都是预期回报率/预期贴现率下行的受益资产。

可见在日本90s的十年周期中,“杠铃策略”两类资产较日本股市具备持续超额收益。

3. 关于第三类【景气成长类】资产——

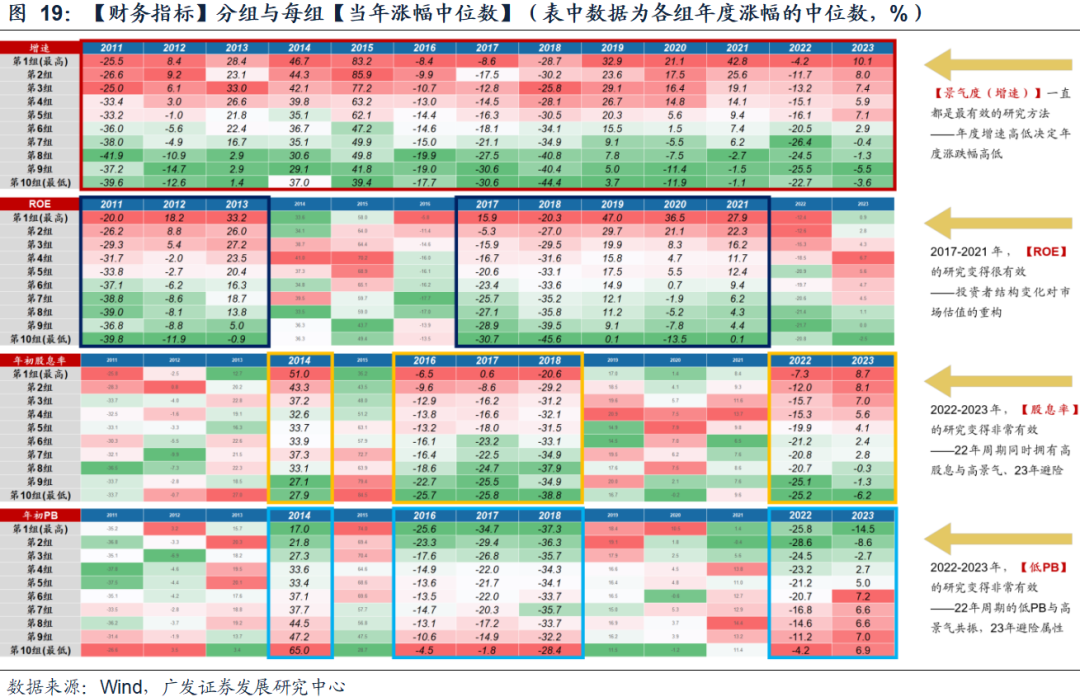

单一指标角度,增速是统计上最有效的指标(市场短期看业绩弹性)。

市场对增长类型的偏好表现为:【加速增长】≈【持续高增长】≈【减速增长-低降幅】>【困境反转】>【减速增长-高降幅】>【低速稳定】。

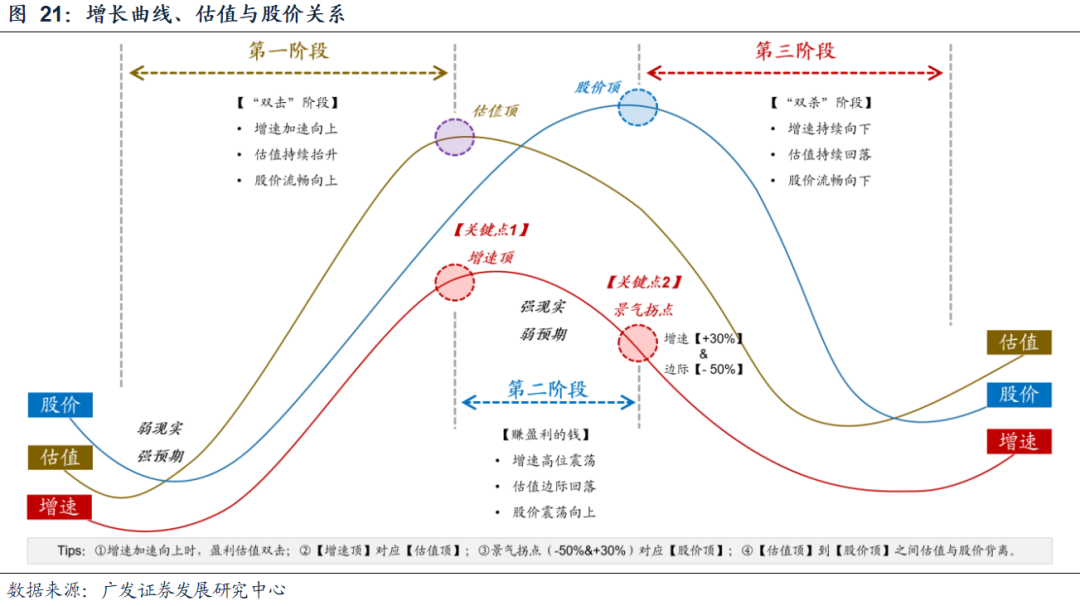

增长曲线、估值与股价的关系一般表现为:①增速加速向上时,盈利估值双击;②【增速顶】对应【估值顶】;③景气拐点(-50%&+30%)对应【股价顶】;④【估值顶】到【股价顶】之间估值与股价背离。

从消费电子安防、移动互联网、SUV、新能源等经典新兴产业复盘可见,渗透率是新兴产业发展生命周期的一个很好的锚定坐标。根据渗透率的不同发展阶段,景气成长类公司的盈利特征、估值中枢与股价表现,具备可参考共性。

未来我们依然会围绕三类资产的核心驱动要素、24年新变化、推荐方向及选股思路,持续贡献经典的策略研究。