文章描述了花生在福州的重要性,介绍了花生在福州的多种食用方式和文化意义。文中提到了花生的历史渊源和福州人对花生的独特热爱,以及花生在节日、婚庆习俗中的特殊地位。

福州市面上流通的花生多来自平潭、福清等地,晾晒方式为白晒。

不仅纵横传统节日、一日三餐,在婚庆习俗中的存在感也很强。

古龙在《边城浪子》中,描写了一位极爱吃花生的角色——路小佳。大漠黄沙,路过酒家,大侠一位,搭两盏淡酒,一碟花生,管它晚来风急。

现实世界里,夜市大排档的花生与毛豆一上桌,就像五脏庙里,戏台子的大幕缓缓掀起,人们等着大快朵颐。但在福州这样的南方城市里,花生的出场率很高,不仅纵横传统节日、一日三餐,在婚庆习俗中的存在感也很强。

花生无咸淡,却有香气,生花生褪去红衣,余下白胖的身子,略显干涩,嚼着嚼着,甜味也能从后槽牙挤出来。

花生去皮,加水熬得绵密细软,浮在乳白色的汤里,颗粒分明,却早已酥烂如泥。一碗花生汤,夹杂着几颗若有似无的绵软花生,喝一碗便觉喉头清甜通透。

倘若花生在微火里炒过,加水与大米、芝麻一同磨成浆,这就是和其他城市相比,独树一帜的榕城滋味。浓稠顺滑的花生浆,从喉头鱼贯而下,其中古老的香甜,即便是福州人也遍寻不着了。

花生炒香,浇上热糖,粒粒分明的花生便粘在了一起,趁热切块,就成了「花生嘎」。「嘎」既有粘住之意,象征着它极易粘牙,又指代声响,咬上一口,就在嘴里碎成数片。

花生与糖浆,硬挺与浓稠,看似不相关,却能百般组合,千变万化。一口咬下,能尝到两种滋味,花生的油脂微微冒出头,饼子的气孔大而饱满,能被牙齿轻易碾碎。

熟花生与熟面粉一同打碎,用糖、盐调味,则成了柔弱的「花生糕」。

吃的时候,得「轻拢慢捻抹复挑」,糕体对牙印很是惦记,轻轻一咬,便碎裂开来,化在嘴里。

舍弃所有的配搭,熟花生仁就是冰饭里克制的脂香满溢。

过年时,以花生点缀红糖粿、白糖粿与肉丸,既增加口感,又满含美好的寓意。在福州街头,用花生摆成「福」字的白糖粿,往往更易出售。

炒花生、鱼皮花生、怪味花生、龙岩花生、白晒花生……琳琅满目,应有尽有。

元宵节里,吃一碗八果馅的汤圆,馅料以白糖打底,其中混着花生碎、核桃仁和黑芝麻。

煮熟后,白糖融化了大半,糖油混着花生仁经历高温烹煮,渗出的油花与之构成一种古老的甜。

到了农历廿九,花生同荸荠、红枣、桂圆等熬成一碗拗九粥。

粥煮至水米交融,米粒开花,看不出一粒粒的形状了,喝起来软绵、顺滑。粥中的花生粉糯得不像话,就像柔情万种的福州,一口难得的甜蜜温暖,藏着静气与坚忍,熨帖于心。

到了端午,任凭世间粽子千千万,花生粽子蘸白糖,总会填满福州人心底微小的柔软。

冬至的米时囫囵搓个浑圆,在黄豆粉、花生粉、白糖、芝麻里打个滚,粘一圈豆黄色,香气微微甜。

捻开一枚花生,通常会收获两粒花生米,或者更幸运的人,至多也不过剥出四粒。两粒、三粒、四粒……串联起福州人餐桌上的家常味道。炒香的花生搓去红皮,细细研磨,眼见花生从粉状逐渐成泥,再转为稠密的酱,就是拌面的终极奥义了。要做一份拌面,得先把浓稠的花生酱泄开,面条刚滑入盘子里,就趁热拌匀,快速吸溜起来,稍有迟疑,就会相互纠缠难解难分。

与拌面调味相比,福州人更熟悉的「花生酱」是酱菜的另一种形态。

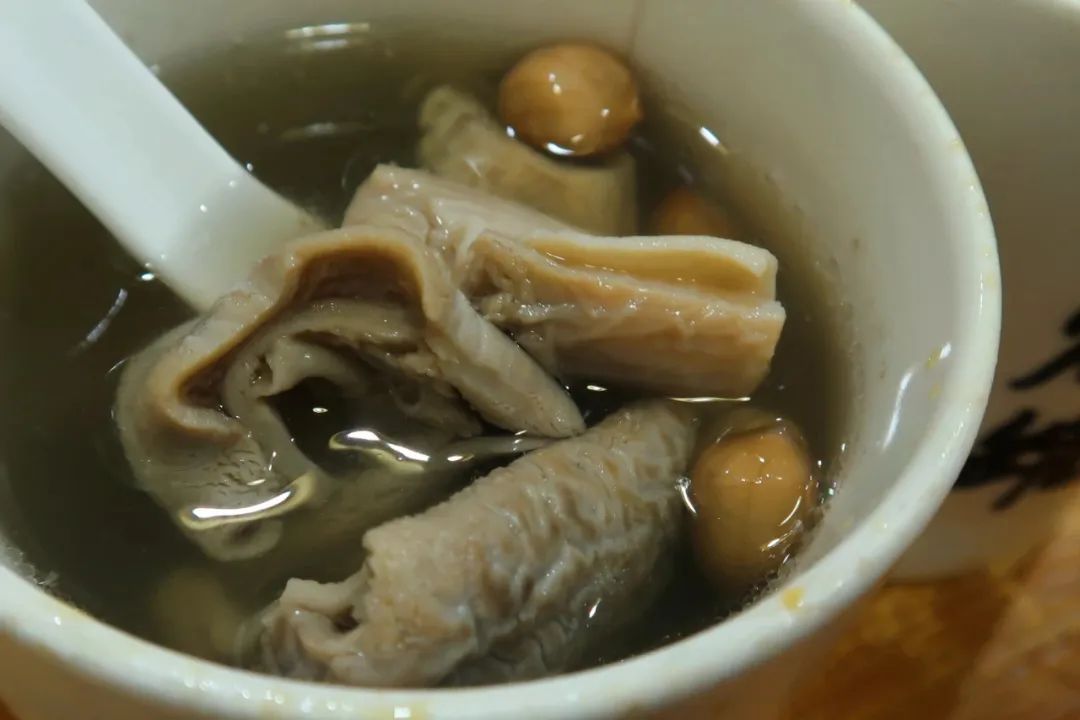

花生焖到软烂,与大头菜、香干丁和本地黄豆酱同炒,便成就一碗咸甜下饭的闽式酱菜。如今,这样的酱菜也许已鲜为青年人知晓,但浓郁的酱香味,刚一尝着,多少都能唤醒福州人与祖辈的生活记忆。花生投入炖罐,与猪肚同炖,两种食材,各有各的紧翘坚韧,在高温数小时的炼化下,变得软烂适口,醇厚清香。

裹上面粉和葱花的花生,入锅炸熟,捞出过后,趁热撇些糖和盐,搁进大碗里,双手捧着碗沿向上颠起来,葱香骤然升起,跃进鼻腔里。放凉了,就存进玻璃罐子里,随吃随取,大人用作配酒,小孩儿趁大人不在,用来搭配快乐的童年时光。在酥脆的坚果返潮,溢出油薅味之前,它都或多或少地占领着福州人的休闲时光。

一张边缘加高的木桌,垫上几层油纸,铺着些糯米粉,盘着蜿蜒的麦芽糖。摆摊的老师傅一手拿剪子,一手握糖,老式的剪子互相撞击,发出悦耳的声响。

一剪子下去,绵白的麦芽糖化成大小均匀的段,内里是焦糖色的花生芝麻夹心,缝隙间点缀着葱花的碧绿。

人们眷恋的福州麦芽糖,缺了花生,就算是缺了灵魂,可售卖麦芽糖的摊主们可爱又自由,他们总是神龙见首不见尾,一眼难寻。

小小的作物在海陆间四处漂流,足迹遍布全球,直至16世纪,由海路传进中国的南方沿海地区,进而传入福建,明代进士王世懋将它记录在《学圃杂疏·菜蔬》中。福州市面上流通的花生,多来自平潭、福清等地,路边随机移动的花生摊,也时常挂着「白晒花生」的招牌。白晒,是将花生煮熟后,直接晾晒干燥,既不改变花生的风味,又可长久保存。

扶桑即日本,由隐元禅师赴日本宣讲佛法后带回,此后广泛种植。花生在福州,挂上了「白晒」的招牌,即是一种自信,即便人们挑选花生,各有各的评判标准。

在福州民间新娘出嫁,娘家人要在红桶里装上花生、红枣和龙眼干等,让新娘一并带走,寓意阖家幸福、早生贵子。在食物的谐音里附上美好的寓意,这就是美味的中式浪漫吧。