一、“转让”与“授权”的区别

二、霍布斯的建国契约

1、建国契约的两个步骤:“授权”与“放弃”

2、作为一个“Person”的国家

转让和授权都涉及到“权利”问题,在《利维坦》中,霍布斯用了一个词来定义权利:自由——“著作家们一般称之为自然权利的,就是每一个人按照自己所愿意的方式运用自己的力量保全自己的天性——也就是保全自己的生命——的自由(Liberty)”[5],而自由则是“外界障碍不存在的状态”[6]。放弃或转让权利意味着失去一部分自由,在别人行使同样的权利而干扰到自己时,不能予以抵抗,这是放弃或转让权利者的义务,相当于给自己施加了某种阻碍。在区分自然权利和自然法时,霍布斯提到:“权在于做或不做的自由,而律则决定并约束人们采取其中之一。所以律与权的区别就像义务与自由的区别一样,两者在同一事物中是不相一致的。”[7]在《法的原理》和《论公民》中霍布斯都明确表明:“自由停止的地方就是义务开始的地方”[8]。由此可知权利与义务在霍布斯的理论中没有重叠之处。处于自然状态中的人们,要么选择运用自然权利,不受束缚地按照自己所意愿的方式保全生命,要么选择理性指明的自然法所揭示的和平之路,放弃对一切事物的权利,使自己受到约束——二者必居其一,尽管自然权利和自然法指向的最终目的都是自我保存。

单纯的放弃权利没有设定接受对象,这意味着放弃者对于其他所有人都负有了不干扰其行使所弃权利的义务;转让则只针对特定对象,如果转让是双边的便是契约,双方对彼此负有义务,反之则是自由赠与类型(free-gift),只有转让方受到约束,接受方没有任何义务。

根据上面的定义,权利让渡导致的两个后果都是消极意义上的,对于权利的接受者而言,他并没有获得新的权利——因为自然状态下一切人对一切事物甚至他人的身体都具有权利;而出让权利的一方则需退避开来,在接受方行使该项权利时不能予以阻碍。

在建国契约中,这意味着消极的权利转让不会给主权者增添任何新的权利,只会使主权者在行使权利时不受其他任何人阻碍,也就是说主权者还停留在完完全全的自然状态,因为他对所有人与所有物都拥有自然权利。比较一下《法的原理》和《论公民》中关于权利转让的被动情况的描述就更清楚了:

“转让一个人的权力(power)和力量(strength),不过是搁置或放弃他自己抵抗其转让对象的权利。”[9]

“这种权威(Potestas),这种发出指令的权利(Ius Imperandi),在于每个公民将他自己所有的力量和权力(vim & potentiam)转让给了那个人或议会。(既然没有人能按照字面的意思将他的力量转让给另一个人),这种做法意味着的就是他放弃了抵抗的权利。”[10]

“一个人让自己的意志服从另一个人的意志,就是向那人转让了运用自己的各种力量和资源的权利(Ius virium & facultatum suarum)。”[11]

那么“授权”是否也存在权利的让渡?究竟什么是“授权”?霍布斯对“授权”(authorization)的定义同“authority”[viii]有关,“authority”是指“做出任何行动的权利”(the Right of doing any Action),“授权”即是将这种做出行动或言语的权利让渡给某人。既然涉及到权利的让渡,授权的结果同转让有什么不同?首先,对于被授权方即代表而言,他确实拥有了一项新权利,即以授权者的名义来行事的权利。在自然状态中,虽然一切人对一切事物都拥有自然权利,并且可以为保全自己的生命做出任何行为,然而这种权利尽管在范围上是无限的,但权利的身份属性仅限于每个人自己。例如A有权利做出行动X,B也有权利做出行动X,但B没有以A的名义来做出行动X的权利,除非A授权B。此外,“转让”的双方仅仅承担了自己的自然人格,而授权使得B以虚拟人格而非其本身的自然人格的身份行使被授予的权利,此时B承担了A的人格,其言行被归之于A,A之于B的行动不再是消极避让,因为这本质上是自己的行动。

那么对于授权者而言,将做出某项行动的权利授予代表,是否意味着对自己自由的限制和义务的施加?也即是说,授权人是否失去了做出这项行动的这部分自由,并且在代表以自己的身份做出该行动时不能施以阻碍?

Gauthier认为授权仅仅是授予了权利的使用权,授权者仍然持有权利本身,即对权利的所有权,因而授权人并未失去做出该项行动的自由,既然没有失去自由,也就不存在对自己施加义务。他的主要论据来自《利维坦》第十六章中一段非常重要的论述:“有些拟人的言行得到被代表者的承认(Owned by those whom they represent),于是他便称为代理人(Actor),承认(owneth)他的言行的人就是授权人(Author)。在这种情况下,代理人是根据权利而行动的(the Actor acteth by Authority)。这种授权者,在货物与财产方面称为所有者(Owner),拉丁文叫Dominus。指行为方面的情形时就称为授权人。正像占有权称为所有权一样,做出任何行动的权利就称为授权(And as the Right of possession, is called Dominion; so the Right of doing any Action, is called Authority)。因此,授权便始终是指做出任何行为的权利,根据授权行事便是根据具有这种权利的人的委托或准许行事。”[13]此外,霍布斯自己也有过类似表述:在《利维坦》第二部分他指出代表主权者的人(the representative of Sovereign)即主权者的政务大臣(public ministers)和主权代表者(Sovereign Representative)即主权者本身之间有根本区别:主权者会派出代表替自己办事,但主权仍操于主权者之手;另外,霍布斯在谈到类似于殖民地总督的角色时也表明:“选任的国王和王侯并不具有主权的所有权(in propriety),而只具有使用权(but in use only)。”[14]

按照Gauthier[15]的思路,授权只是授予使用权,而转让则意味着同时放弃权利的所有权和使用权,这是二者之不同。然而Gauthier从所有权和使用权的角度对“授权”进行的解读恰恰掩盖了上述第十六章的重要段落中所有权与做出任何行动的权利之间的区别:所有权是在“物”的层面上运作,而authority是在“人”的层面上运作,对货物或财产的权利与对自己做出某项行动的权利是不同的,这段话可以帮助理解为什么之前的建国契约中提到“转让一个人的权力和力量,不过是搁置或放弃他自己抵抗其转让对象的权利。”[16]这不仅仅是由于自然状态下人们对一切事物都拥有自然权利,包括利用别人的力量来保全自己,因而权利转让不会给受让者增添新权利,转让方则要避让开来,还因为“没有人能按照字面的意思将他的力量转让给另一个人”[17]——转让对货物或财产的权利和转让对自己力量的权利是绝不相同的。A可以把对某物的权利转让给B,对某物的权利和物体本身是可以分离的,但A不能将对自己力量的权利转让出去,因为A与A的力量是无法分割的,A的力量不是某种可以脱离A而存在的另一个“东西”(thing)。因此,如果要转让自己的力量就意味着把作为力量主体的自己也转让出去,转让者将变成接受者的某样东西,他将如同货物与财产一样可以被接受者随意支配,这显然同不可转让的对生命的权利相矛盾。同理,A做出某项行动的权利同A本人是无法分割的,任何行动与言语都是属于某个主体的行动与言语,使用权与所有权无法完全分离。因此,如果将做出某项行动的权利“转让”给另一个人,也意味着将作为行动主体的自己转让出去,而这显然行不通。“转让”在对物的权利的层面上运作是有效的,但用在人的层面上会出现一些问题。

“授权”和“代表”的概念解决了“转让”在人的层面上运作可能产生的问题,“授权”主要是授予行动和言语的权利而不是对货物和财产的权利,由于代表承当了授权者的人格,以授权者的名义行事,本质上是授权人本人而非代表在行使这项权利,因而并没有造成权利与权利主体的分离,授权人不用把自己也“转让”出去,成为代表的货物和财产,他要做的是承认代表的行为即是自己的行为并为之负责。霍布斯说的很清楚:“当一个代理人根据授权订立了一项信约时,他就可以使授权者因此而要像亲自订约一样受到约束,同时也使他同样要对该约的一切后果负责。”[18]因此,对于之前提到的问题,即授权是否意味着对自己自由的限制和义务的施加,答案是肯定的,当代表以授权者的名义做出某项行动时,授权者对这项行动不再有不承认这项行动是自己的自由,也不再有选择做或不做这项行动的自由,他有义务承认这就是自己的行为并为之负责,这是他施加给自己的限制,如果他阻碍代表的行动只会同自己之前的授权行为相矛盾。从这个意义上来说,“授权”也是一种权利的“转让”,是对行动和言语的权利的转让,然而此“转让”非彼“转让”,因为授权人并没有把自己像货物和财产一样给交出去,彻底失去人身自由,而是仍然保留了自己的人格、人身与权利。因为,如果授权者自己并未保有授予他人的权利,那么他将不可能把代表的行为承认(own)为是自己的行为,“承认”本身就暗示了授权人本人拥有这项权利,只不过在代表以自己的名义行使这项权利时有义务要承担后果。这也是为什么霍布斯会从“所有权”与“使用权”的角度来阐明主权者与主权代表者以及殖民地总督之间的关系,然而这种借用物和财产的逻辑来讨论人的言行的逻辑的方式虽然对于理解授权人仍保有所授之权这一点有帮助,但某种程度上却模糊了两种逻辑之间的区别。

代表对授权人没有义务这一点则是可以肯定的,除非双方事先签订契约,代表“受原先订立的信约的约束要服从授权人时(if he be obliged by former Covenant to obey him)”[19],代表一方才会存在义务。此处易误解为代表不应将授权运用到授权范围之外,或用于自己的私人目的,他应该在某种程度上反映被代表者的意志、利益或其他,这是代表的义务,但这种解释很大程度上是把现在对于代表观念的理解投射到霍布斯身上,即现代政治里的某种“选民—代表”关系。理解霍布斯的代表观念需要注意“attribute”一词,这个词强调的不是代表一方应该做些什么,而是授权人一方要承担责任。正如Skinner指出,“attribute”的原拉丁动词形式“attribuere”的含义强调的是“某物应该被算作某人”,关键是找出言语和行动背后的责任归属[20]。如果代表做了授权范围之外的行动,那么他并不是代表授权人而是代表他自己,他是他自己的授权人,这时他要为自己的这种行动负责,而之前的授权人则不受此行动的约束,这并非是否违背了对授权人的任何义务的问题。其实这一点放到霍布斯对主权者与臣民之间的关系的论述中就很清晰,主权者没有同臣民签订契约,对臣民没有任何义务。即使主权者被选出来的目的是为人民求得安全,也只是“根据自然法他有义务要实现,并向制定自然法的上帝负责,而且只向上帝负责”[21]——这里的自然法指的是第一条:“寻求和平,信守和平”[22],这是人们之间订立契约建立国家,以摆脱卑污的自然状态的根本目的。

“我授权并放弃统治我自己的权利,给这个人或这个集体,条件是,你以同样的方式放弃你的权利给他,并授权他所有的行为。”[23]

从霍布斯关于建国契约的这个经典表述中可以离析出两个步骤:授权与放弃。建国契约中的“授权”是授权主权者所有的行为,“放弃”是放弃统治我自己的权利。在第十六章中霍布斯曾提到无限授权和有限授权两种情况,建国契约中属于无限授权,授权者不可撤回,否则只会同之前的授权行为相矛盾[24]。对主权者行动上的无限授权,霍布斯在书中反复提及:

“... ...每一个人都将以同一方式对这人或这一集体为了在自己之间过和平生活并防御外人的目的所作为的一切行为和裁断授权(Authorise all the Actions and Judgements),就像是自己的行为和裁断一样。”[25]

“已经按约建立一个国家的人,由于因此而受信约束缚必须承认某一个人的行为与裁断(own the Actions, and Judgements of one)... ...”[26]

“臣民对于主权者的承认包含在这样一句话中:我授权于他的一切行为或对之负责。(I Authorise, or take upon me, all his actions)”[27]

建国契约中的授权有几个条件:首先要有权可授,二是要授权给同一对象,三是授权内容要相同,只有满足了这几个前提,建国契约的订立才成为可能,真正意义上的“统一”人格才能够形成。

“授权”的步骤解决了之前“转让”带来的一些问题。我们已经提到,如果仅仅是权力和力量的转让,意味着臣民放弃了对主权者的抵抗,对主权者是消极被动的意志臣服,二者的关系仍停留于自然人格与自然人格之间。但“授权”使得主权者作为代表承担了每个臣民的人格,主权者的所言所行根本上是臣民自己的所言所行,主权者的意志被视为是每个臣民自己的意志,主权者和臣民之间是自然人格与虚拟人格之间积极的授权-代表关系。此外,由于“授权”和“代表”的概念是在人的层面上运作,因而臣民们在授予行动和言语的权利时,自己作为权利的主体并没有受到损害,不会存在把自己作为货物或财产一样交到主权者手中的危险,而是仍保有自己的人格与自由。

比较令人费解的是建国契约的第二个步骤。要解释“放弃”首先需要解释“放弃”的对象,即“统治我自己的权利”。这里不得不提及霍布斯对“权利”概念的一个细致区分,这在三本书中都有所提及:

“如果为实现这一目的而采用必要的手段的权利(ius ad media necessaria)被否定了,那么实现这一目的的权利(ius ad finem)也就失去了意义。既然人都有自我保存的权利,那他就有采取足以保存他自己的任何手段和任何行动的权利。”[28]

“就自然法而言,一个人是他自己事情的裁决者,无论他要采用的手段和行动对保存他的生命是否必要。”[29]

霍布斯指出了自然权利的三个要素:目的权、手段权以及私人判断权[30]。如果说自然权利中最重要的是对生命的权利,那么每个人就有采取任何手段保存其生命的权利,至于怎样做最好要取决于他自己的判断。《利维坦》中对自然权利的定义就是:“每一个人按照自己所愿意的方式运用自己的力量保全自己的天性——也就是保全自己的生命——的自由。”[31]这个定义正是上面三个要素的结合。

在《法的原理》和《论公民》中,臣民们转让给主权者的其实是按自己所愿的方式使用自身力量的权利。《论公民》中有一个类似版本的建国契约,每个公民与其他公民订约时这样说道:“我将我的权利转让给这个人,条件是你也同样将你的权利转让给他”[32]而这里的权利指的是“每个人为自己的利益不得不运用各种力量的权利”[33],也即自然权利中的手段权和私人判断权。但由于没有人能够在字面意义上将自己的力量和权力转让出去,结果就是臣民对主权者的意志臣服和消极不抵抗。

《利维坦》以“统治我自己的权利”替代了上述表达。有权统治,也就有权主动做出判断,从而有权通过自己的判断运用各种资源和手段来达到保护生命的最终目的。但与之前的建国契约不同的是,由于加入了“授权”的步骤,主权者根据自己的判断运用各种手段来管理臣民时,他是以臣民的名义在运用各种力量,以臣民的名义在做出判断,臣民们对主权者并不能算作消极不抵抗,因为主权者此时是代表我来统治我自己,而在主权者没有行使这些权利的范围内,我仍拥有统治自己的权利和自由。这种情况下,主权者的权利不再是自然状态中对一切物与人的权利,而是摆脱了自然权利色彩,具有了某种共同性,人们由此得以真正走出自然状态而进入人为构建的政治社会。“授权”和“放弃”最终赋予了主权者无限的权利以及确保权利运行所需要的无限力量:“国家的本质就存在于他身上。用一个定义来说,这就是一大群人相互订立信约,每人都对它的行为授权,以便使它能按其认为有利于大家的和平与共同防卫的方式运用全体的力量和手段的一个人格(he may use the strength and means of them all, as he shall think expedient, for their Peace and Common Defence)。”[34]

不过无论如何,对生命本身的权利是不能够转让的,因为建立国家的根本目的是为了寻求和平、更好地保全性命和追求幸福(felicity),为了建国而转让或牺牲掉自己的生命对于霍布斯而言是荒谬的。并且在政治社会中,如果主权者所作所为危及了臣民的生命,也即主权者的政治权利同臣民最根本的自然权利产生了冲突,那么臣民根据对自身生命的权利仍然有权反抗主权者[35]。

建国契约给臣民们带来的义务也很明确,“任何人所负担的义务都是由他自己的行为中产生的”[36],在无限授权之后,臣民们有义务承认主权者的行为代表了自己并为之负责,并且在主权者统治我时不施以阻碍。如果在既授权又放弃的情况下,臣民还要反对主权者对自己的统治,便是违反了义务并且反对他自己,这对霍布斯而言就是不义(unjust)。需要补充说明的是,主权者的权利和臣民的义务是通过臣民相互之间订立的针对第三方即主权者的自由赠与的信约而实现的[37],臣民们除了有对主权者的义务还有对缔结信约的其他臣民的义务。早先在《论公民》中霍布斯就曾提到这种双重义务:“靠这种个人之间达成、彼此约束的协议,靠这种权利的转让(他们对统治者负有尊重这种权利的义务),统治的权力就是通过对公民而言的双重义务而获得的。一方面的义务是对其他公民的,另一方面的义务是对统治者的。”[38]由于臣民对于主权者的自由赠与是以其他臣民的自由赠与为条件,定约双方均以对方的履约为自己履约的条件,你授权我也授权,你转让我也转让,因而臣民之间的义务就在于在其他臣民履约的条件下自己也要授权并转让权利,并且信约订立所产生的主权者的权力保证了信约能够真正得到履行。

2、

作为一个“Person”的国家

通过人与人之间“授权并放弃”的契约,国家最终得以建立,按之前已经提及的霍布斯的定义,“这就是一大群人(a great Multitude)相互订立信约、每个人都对它的行为授权,以便它能按其认为有利于大家的和平与共同防卫的方式运用全体的力量和手段的一个人格(One Person)。”[39]国家的本质是一个人格,但到底是怎样的一个人格霍布斯并没有提供任何说明,要解释这个问题必须回到第十六章关于person的定义:

“所谓人格(A Person),要不是言语或行为被认为发自其本身的个人,便是其言语或行为被认为代表着以真实或虚拟(whether Truly or by Fiction)的方式归之于(attributed)其他人或其他任何事物的言语和行为的个人。”[40]

“言语和行为被认为发自其本身的个人就称为自然人格(Naturall Person),被认为代表他人的言语与行为时就是虚假人格或虚拟人格(Feigned or Artificiall Person)。”[41]

按照霍布斯对于人格的定义,一个人格首先要能拥有某种言语和行为,其次才考虑这种言语和行为的归属问题。国家在没有代表者的情况下既不能言语也不能行动,似乎不属于上面任何一类,但国家确实被霍布斯定义为一个人格,到底该如何理解[42]?

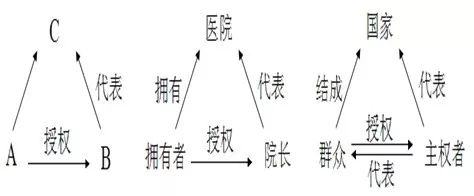

霍布斯在十六章的后半部分提到一种“拟代”[43](being represented by Fiction)的行为,适用于医院、教堂等无生命的事物,或儿童、白痴等不能够为自己的行为负责的个体。这些事物或个体非通过代表不能真正拥有自己的言语和行为,他们和国家一样是自身不能行动,也不能授权,需要另一方对其代表进行授权,属于A授权B去代表C的模式,这和臣民授权主权者代表国家的建国契约有某种类似之处,我用三角形结构把它们表示如下(A与C之间的箭头表示二者之间的某种关联,根据具体情况,这种关联可能会有所不同):

医院和国家同属于因被代表而形成人格的例子,没有被代表的医院就只是一栋建筑,没有被代表国家根本不是国家,只不过是一群集合起来的人,霍布斯明确表示:“国家不是人格(the Common-wealth is no Person),除开通过代表(即主权者)外也没有能力做任何事情。”[44],但医院和国家的例子仍存在着一些根本不同[45]:

首先,国家非通过代表不能建立,而医院即使没有被代表也是实际存在的事物;其次,群众不是人格,人民(people)才是人格,而医院的拥有者可以确定是一个人格;第三,国家是“统一在一个人格之中的一群人(the Multitude so united in one Person)”[46],是群众人格的结合体,臣民的人格与国家的人格之间存在关联,而医院的拥有者虽然拥有医院,但二者的人格之间没有任何关系;最后,从图中的箭头可以看出,主权者既代表国家,承当了国家的人格,也由于群众中每个人的授权,承当了每个人的人格,成为每个臣民的代表(注意是群众中每个个体的代表,而非笼统的群众的代表),但是医院的拥有者并没有授权院长代表自己,仅仅是代表医院。最后这一区分其实是来源于第三点,即国家与医院两种情况下,A与C之间人格关联性的不同。

按照这种A授权B去代表C的模式,国家作为一个人格没有授权主权者,但却能够被代表,而且正是由于被代表形成了一个“Person”。主权者的言语和行为一方面被以“虚拟的方式”归之于国家,另一方面以“真实的方式”被归之于每个臣民,因而主权者以其双重的代表性成为二者的连接点,不过,最终真正能够承担主权者行为责任的仍然是臣民。在建国契约的结构中,群众是“natural persons”,主权者是“artificial person”,国家则是群众聚合而成的一个“person”。霍布斯在《利维坦》引言中曾提及国家是一个“人造的人”[47](Artificiall Man),这个特殊的“person”也未尝不可视作人造人的“人造人格”(artificial person),不过这个“artificial person”的含义同作为代表的虚拟人格有所不同,类似于一个虚拟人造的自然人格,但因为自身不能够行动,因而同医院等无生命的事物一样只能被拟代,而且只有通过拟代才能够存在,可以说国家是霍布斯关于人格的分类中一种极其特殊的情况,现实生活中难以找到与之完全相同的人格类型。