作者:姜超

来源:姜超宏观债券研究(ID:jiangchao8848)

今年是新中国成立70周年,在祖国的生日,我们观看了令人震撼的国庆阅兵式,见证了祖国的日益强大。我们还看到了刷爆朋友圈的小红旗,过去一年的多事之秋,激发了大家浓浓的爱国热情,我们都为祖国的伟大成就感到骄傲,身为中国人感到自豪!

70年经济成就斐然

细数过去的70年,中国经济发展取得了巨大的成就:

经济持续高速增长。

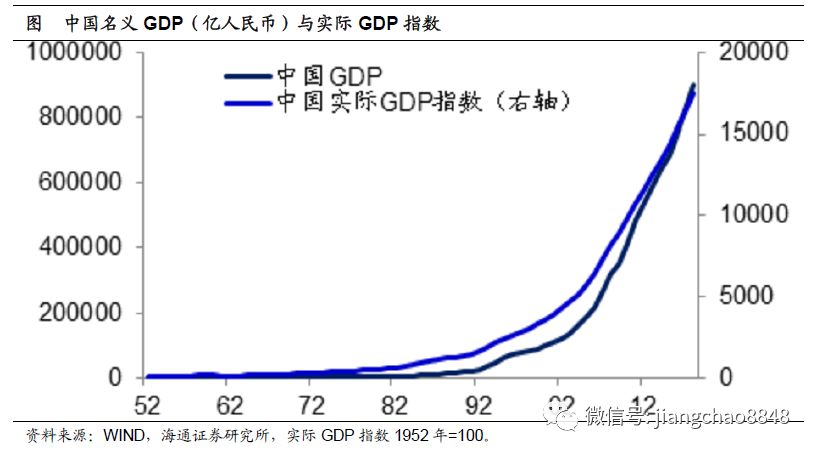

新中国诞生之时,我国的经济基础极为薄弱。1952年我国国内生产总值(GDP)仅为679亿人民币,而到2018年,我国GDP达到90万亿人民币,比1952年增长1300倍,按照不变价也增长了174倍,年均增速8.1%。

尤其是在改革开放以后,我国经济发展进入了新阶段。从1979到2018年,我国GDP年均增速高达9.4%,远超同期2.9%的全球经济平均增速。

多项指标全球领先。

而从各项经济指标的比较来看,我国的多项指标均名列前茅。

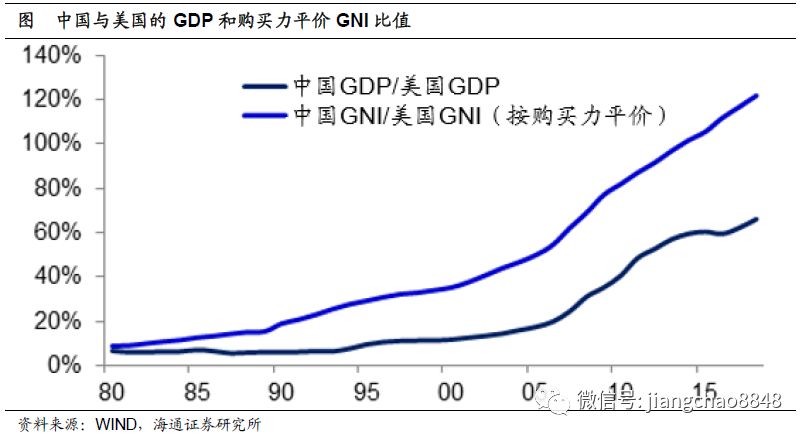

截止2018年,我国GDP折合13.6万亿美元,仅次于美国的20.6万亿美元,居全球第二位。而按照世界银行的数据,2018年我国购买力平价的GDP为25.4万亿国际元,超过美国的20.5万亿国际元,居全球第一位。

在1961-1978年间,中国经济年均增长5%,对全球经济增长的年均贡献率仅为1.1%。而到了1979-2012年,中国经济年均增速高达9.9%,对全球经济增长的年均贡献率升至15.9%,贡献率仅次于美国,居全球第二位。而在2013-2018年间,我国经济年均增速为7%,对全球经济增长的年均贡献率升至28.1%,居全球第一位。

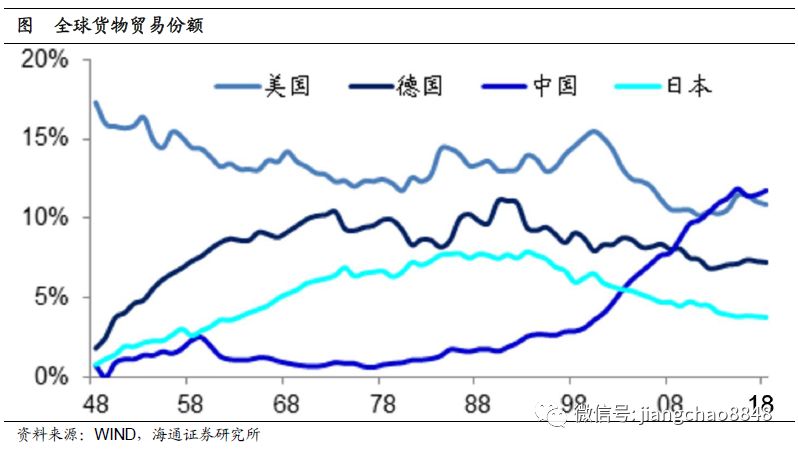

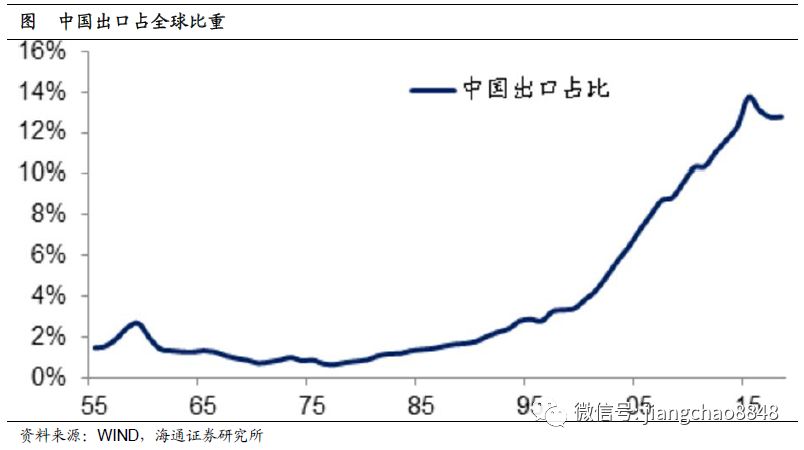

1950年,我国货物贸易总额为11亿美元,位居世界第28位。1978年,我国货物贸易总额占全球的0.8%,居世界第29位。而到了2018年,我国货物贸易总额为4.6万亿美元,占全球比重为11.8%,位居世界第一位,是名副其实的全球制造业工厂。

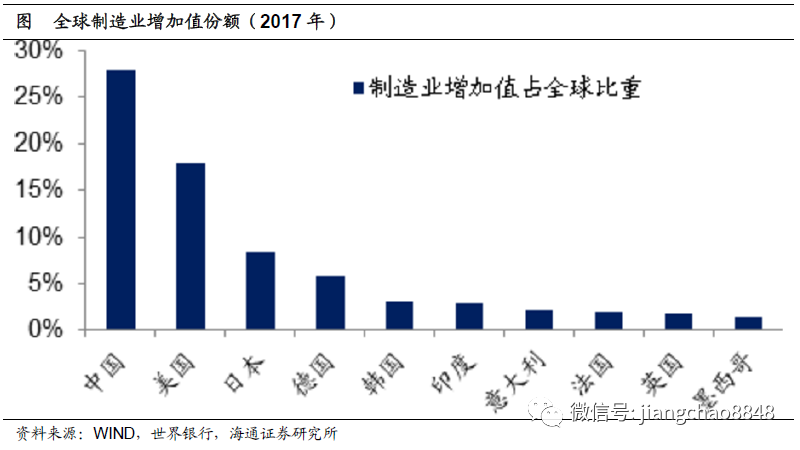

而支撑制造业工厂的,是我国庞大的制造业生产能力。根据世界银行的数据,2010年我国制造业增加值首次超过美国,成为全球制造业第一大国,此后稳居世界第一。2017年我国制造业增加值占世界的份额高达27%,远超美国的18%。

目前,我国的粗钢、水泥、发电量、汽车等重要工业品产量均位居全球第一位,而钟表、自行车、缝纫机、电池、啤酒、家具、塑料加工机械等100多种轻工产品的产量居世界第一。手机、计算机和彩电等产量占全球的比重在70%-90%之间。

制造业工厂的另一支撑是我国发达的基础设施。截止2018年末,我国铁路运营里程达到13.1万公里,其中高铁里程2.9万公里,占世界高铁总量的60%以上。公路里程485万公里,其中高速公路14.3万公里、位居全球第一位;定期航班航线里程838万公里。2018年移动宽带用户达到13.1亿,已基本建成全球最大的移动宽带网。

人民生活明显改善。

得益于持续的经济发展,中国人民收入水平明显提高。1962年,我国人均国民总收入(GNI)只有70美元,到1978年也只有200美元,而到2018年达到9470美元,在全球192个经济体中排名第71位。

国民总收入中包括了政府、企业和居民的所有收入。其中与居民有关的是居民人均可支配收入。1956年,全国居民人均可支配收入仅为98元,到1978年也仅为171元。而在改革开放40年以后,2018年我国居民人均可支配收入达到28228元,比1978年实际增长24.3倍。

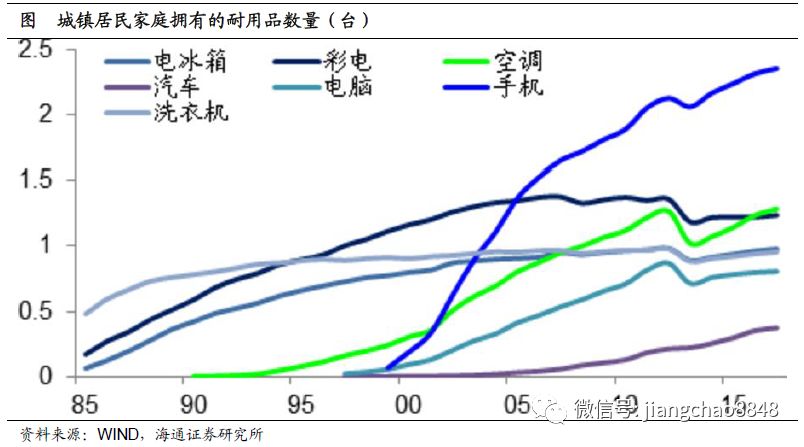

居民收入的提升也带来了生活的改善。在1980年,我国城镇居民每160户才拥有一台彩电,每500户才拥有一台冰箱,空调、汽车等的拥有量为零。而到2018年,我国城镇居民几乎家家都有了彩电、冰箱、洗衣机、空调、电脑、手机,汽车也差不多每两家就有一辆。

未来发展面临挑战。

过去中国经济长期高速发展,主要有人口红利、城镇化以及加入WTO带来的全球化等动力的支撑,但是目前这些红利都面临拐点,未来中国经济还能靠什么发展呢?

从人口红利到工程师红利

首先第一个挑战就是人口红利的消失。

人口红利消失。

在人的寿命周期中,儿童阶段由于身体发育不成熟,不具有劳动能力;而在老年阶段,由于身体逐渐衰老而丧失了劳动能力。因此,人体只有在年轻的阶段才具有劳动能力,从事经济活动。在经济学上,通常把15-64岁的人口定义为劳动年龄人口。

改革开放以来,我国经济保持了30多年高速发展,背后一个重要动力就是在上个世纪60到90年代出生的大量人口,给中国带来了丰富的劳动力资源。

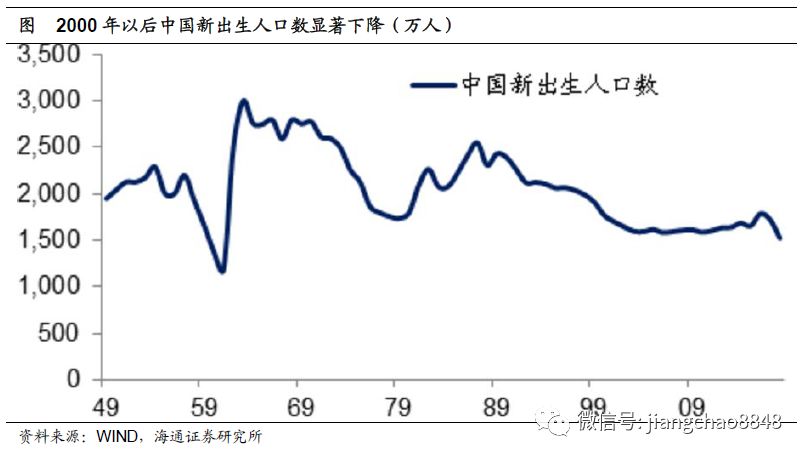

在1960年代,我国每年出生人口数为2500万;而在1970和1980年代,我国每年出生人口数为2200万;到了1990年代,我国每年出生人口数为2100万。但是到了2000和2010年代,我国每年出生人口数降至1600万。

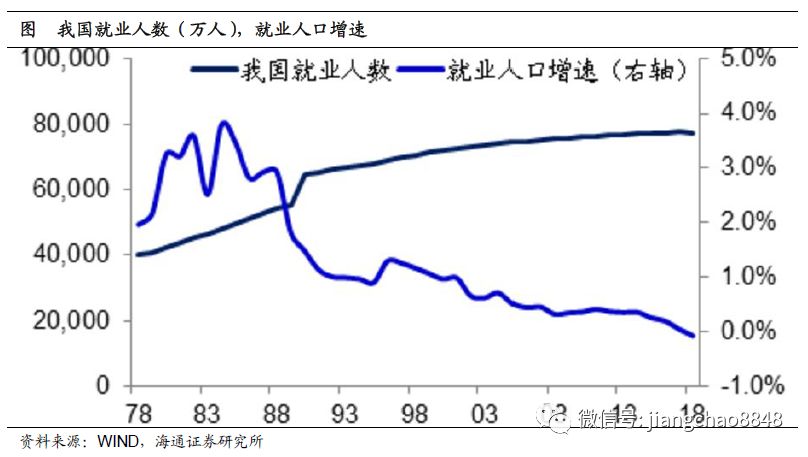

反映在就业上,从1978年到2013年,我国平均每年新增1300万年轻劳动力,就业人口年均增长2%,单纯就业人口的增长就足以贡献每年2%的GDP增速。

而在2014年,2000年左右出生的人口开始加入劳动力大军,而这批人口的数量远低于以往任何一个时期,甚至抵不上每年变老的人口数量,这就使得我国的劳动力人口数量在2014年以后首次出现了负增长,而我国的就业人口增速也逐渐降至了零增长,甚至在2018年首次出现了负增长。

这意味着简单的人口数量变化已经不再能贡献新的经济增长,人口的数量红利已经彻底消失。

工程师红利崛起。

但是上帝在关上一扇门的同时,必然也会打开一扇窗。

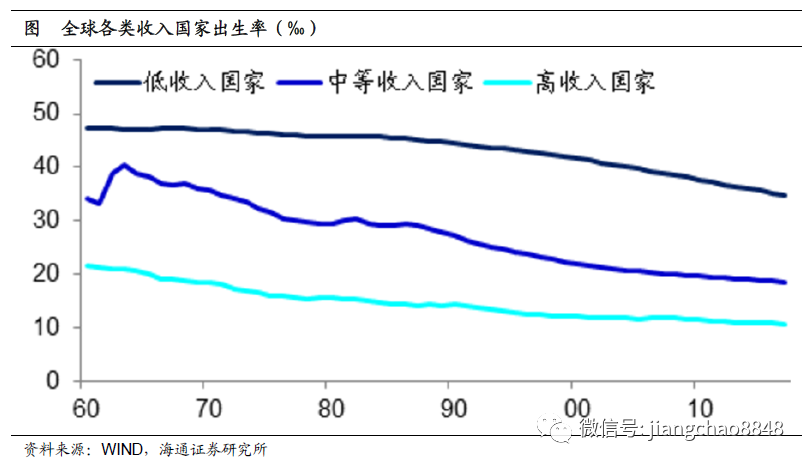

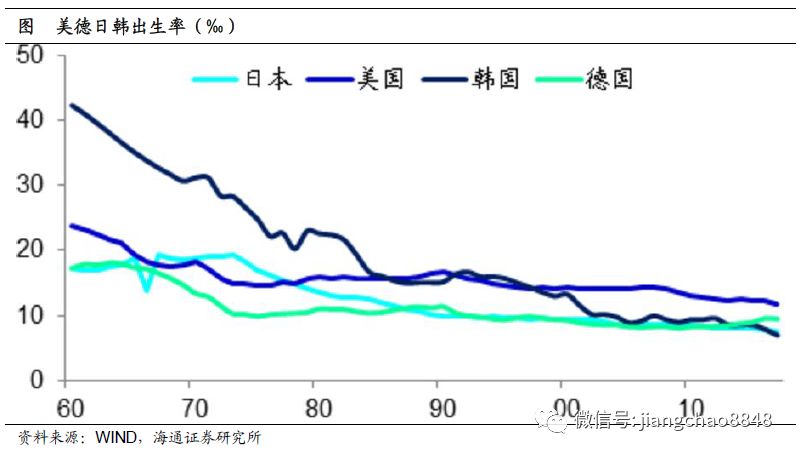

事实上,导致出生率下降的一个重要原因就是经济发展。从全球来看,过去50年的经济稳定增长,因而全球出生率都在持续下降。而从出生率的区域分布来看,收入越高的国家往往出生率越低,2017年高收入国家的出生率仅为10.5‰,而低收入国家的出生率高达34.8‰。

其实目前美国的出生率也仅为11.8‰,韩国、日本和德国的出生率也都在10‰以下,但是并不妨碍其保持发达国家的地位,尤其美国、韩国和德国的经济增长并不算慢。这背后有一个重要的原因在于,发达国家投入到教育的资源远高于发展中国家,这使得其劳动力生产效率更高,从而可以享受更高的人均收入。

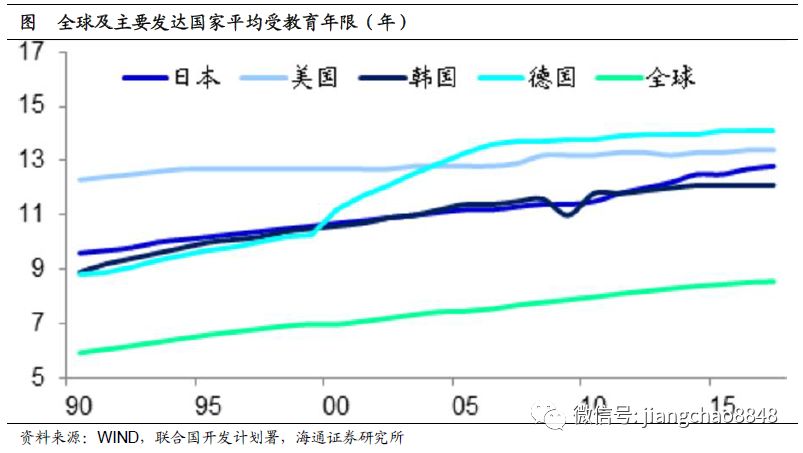

按照联合国开发计划署的数据,截至2017年,韩国、日本、美国、德国的平均受教育年限分别为12.1、12.8、13.4和14.1年,显著高于全球8.6年的均值水平。

而中国人口出生率的下降除了计划生育政策以外,经济的发展也是重要的原因。2018年我国人口出生率降至10.9‰,相当于韩国2001年以及日本1985年左右水平,而当年韩国和日本的人均GDP也在10000美元左右,与中国目前基本相当。

同样以韩国为例,虽然其出生率自从2004年以后就降至10‰以下,但同期人口的平均受教育年限从11.2年升至12.1年,这意味着其劳动者素质的显著提升。

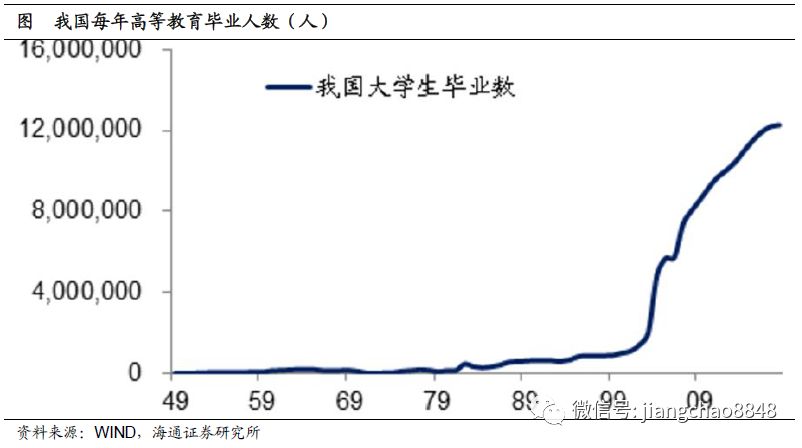

而中国的高等教育在过去20年取得了长足的发展。在2000年时,我国每年毕业的大学生不到100万,而在2018年,我国毕业的大学生数量超过了1000万,包括750万普通高校毕业生,218万成人高校毕业生,以及195万网络高校毕业生。

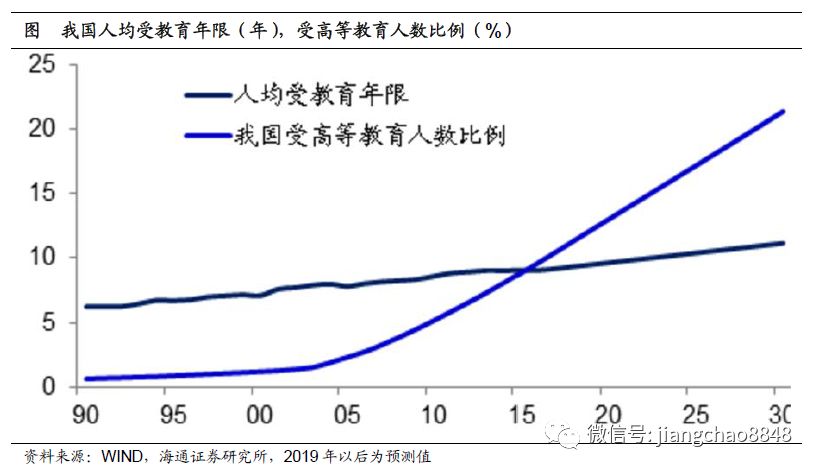

根据我们的测算,我国受高等教育人数的比例已经从1980年的0.3%升至2018年的11.4%,同时我国的人均受教育年限也从1982年的5.2年升至2017年的9.2年。如果保持目前每年1000万大学生毕业数不变,我们测算到2030年时,我国受高等教育人数的比例将上升至21.4%,同时我国的人均受教育年限也将上升至11.2年,平均每年上升1.5%左右。

也就是说,虽然我国的人口数量红利消失了,但由于人均受教育水平的持续提升,从而带来了新的工程师红利,这其实就是人口的质量红利。

从城镇化到城市化

第二个挑战就是城镇化的放缓。

城镇化步入尾声。

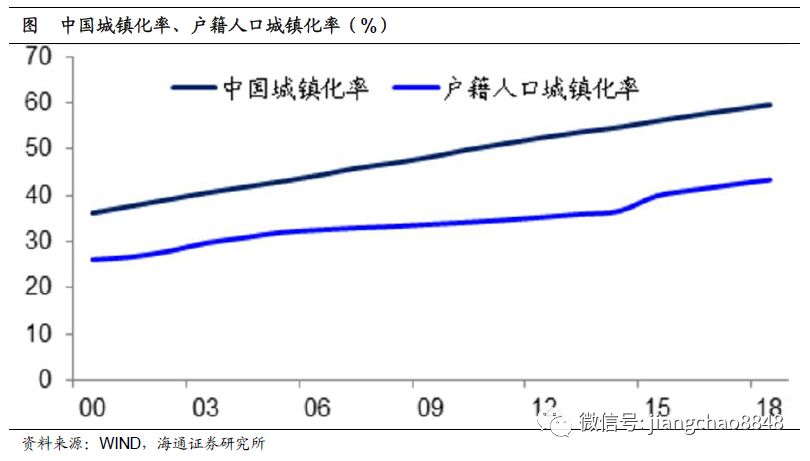

改革开放之初的1978年,我国城镇常住人口仅为1.7亿,常住人口城镇化率仅为17.9%。而在过去的40年中,中国有6.6亿农村人口进城,常住人口城镇化率提升了41.7%。

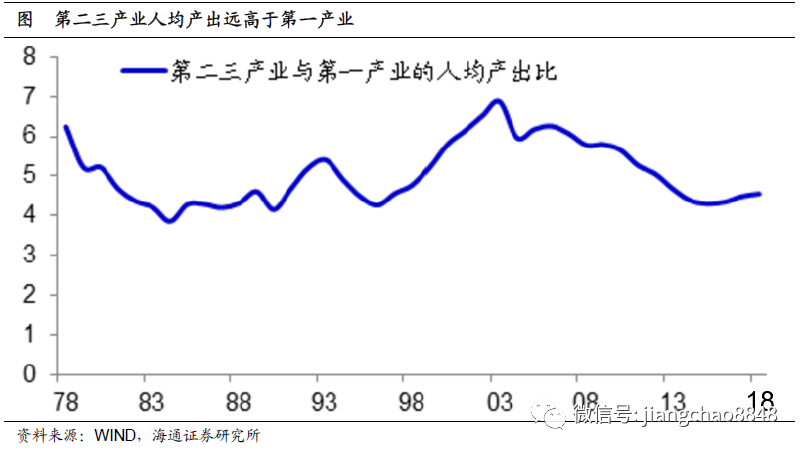

劳动力在农村从事的主要是农业,在城镇则可以从事工业和服务业,而工业和服务业的产出效率远高于农业。在过去40年,我国工业和服务业的人均产出大约是农业的5倍到6倍左右,因而随着劳动力从农村进入城市,首先带来的是生产效率的提升。

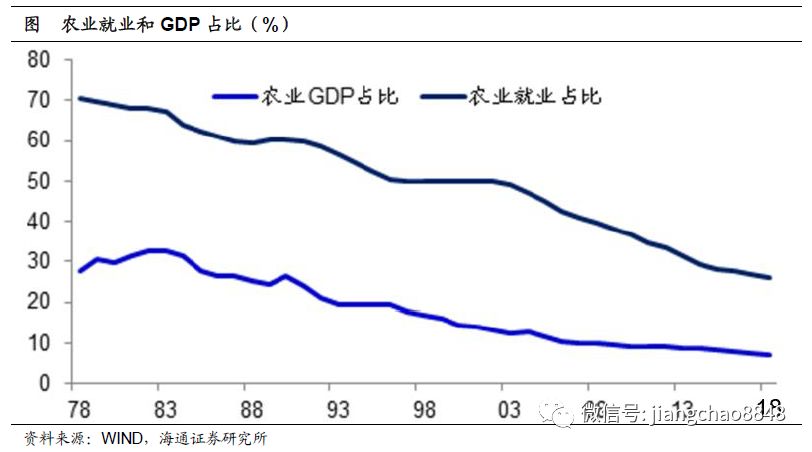

1978年我国第一产业就业占比高达71%,但是仅贡献了27%的GDP。而到2018年我国第一产业就业占比已经下降至26.1%,第一产业占GDP的比重也降至7.2%。城镇化的快速推进使得我国就业从农业持续转向工业和服务业,也推动了经济的持续增长。

另一方面,劳动力在农村处于小农经济自给自足的状态,只需满足衣食等基本需求。但是在劳动力进入城镇以后,会带来住行等升级需求。而在过去20年,城镇化带动了房地产和汽车两大行业的大发展,房地产也成为中国工业化的主要驱动力。

但是到了2018年,我国城镇常住人口已经升至8.3亿,常住人口城镇化率升至59.6%。从国际经验来看,城镇化率达到70-80%左右将会进入成熟期,这意味着中国的城镇化进程也将步入尾声阶段。

从2000年至2010年,我国城镇化率年均升幅为1.4%,其中2010年当年的城镇化率就增加了1.6%。而从2010年到2018年的年均升幅降至1.2%,2018年当年的升幅仅为1.06%,这意味着城镇化的进程正在显著放缓。

城市化大有可为。

虽然中国的常住人口城镇化率已经达到60%,但是户籍人口城镇化率仅为43.4%,这意味着有2.2亿人口常住在城镇,但是户籍依然在农村,因而无法在城镇安家,其住行和教育医疗等服务需求都会受到影响。

十八大三中全会明确提出,“坚持走中国特色新型城镇化道路”。2014年的《国家新型城镇化规划(2014~2020年)》指出新型城镇化的核心是“以人为本”,要让广大人民共同分享城镇化的成果,通过改革户籍制度,有序推进农业转移人口市民化,努力实现城镇基本公共服务常住人口全覆盖,实现产业结构、就业方式、人居环境、社会保障等一系列由“乡”到“城”的重要转变。

16年10月,国务院正式印发《推动1亿非户籍人口在城市落户方案》,提出要全面放开放宽重点群体落户限制。《2018年新型城镇化建设重点任务》提出,中小城市和建制镇要全面放开落户限制。《2019年新型城镇化建设重点任务》进一步提出,Ⅱ型大城市(100 万—300万)要全面取消落户限制,Ⅰ型大城市(300 万—500万)要全面放宽取消重点群体落户限制。

这意味着除了北上广深等4个建成区常住人口超过1000万的超大城市,以及武汉、重庆等10个建成区常住人口超过500万的特大城市以外,包括西安、哈尔滨等在内的13个Ⅰ型大城市的重点群体落户限制将全面取消,包括乌鲁木齐、贵阳、石家庄、福州等在内的65个Ⅱ型大城市的落户限制将全面取消,而剩余的500多个县级以上城市的落户限制也将全面取消。

与此相应,中国的城镇化发展也将步入新阶段,从发展中小城镇转到发展大中型城市。

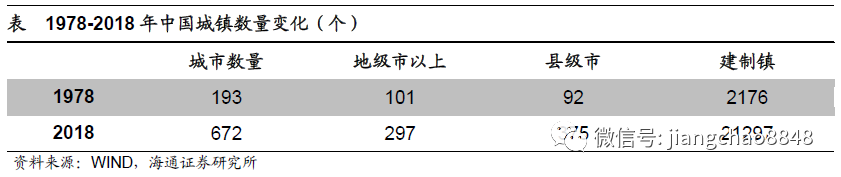

在过去的40年,我国发展最快的是中小城镇。从1978年到2018年,我国县级以上城市的数量从193个增加到672个,增长2.5倍;而同期建制镇从2176个激增至21297个,增长了近9倍。

但是如果未来全面放开县级以上大中型城市的落户限制,由于城市拥有更好的教育和医疗资源,其户籍的完全放开将吸引人口从农村和乡镇流入,农村和乡镇人口或将持续萎缩,而大中型城市有望继续扩张。

也就是说,如果未来城市化能够顺利接棒城镇化,人口能从农村和乡镇进一步向城市和都市圈集中,人口的进一步集中必然会带来生产效率的提升,以及相应住行和教育医疗等服务需求的增加,就可以支撑中国房地产销售不至于出现崩塌,同时也足以支撑居民消费的稳定增长。

从外贸加工到内需创新

第三个挑战来自于全球化的逆转。

全球化的逆转。

在经历上个世纪的两次世界大战和接近半个世纪的冷战之后,全球都对战争和冲突进行了深刻的反思,而全球化开始大行其道。随着关税贸易总协定(GATT)以及世界贸易组织(WTO)等的相继成立,全球各国都开始降低关税税率,从而推动了全球贸易的持续发展。

而我国在1978年改革开放之后,在2001年正式加入WTO,从而搭上了全球化的顺风车,对外贸易的大发展使得中国成为了全球制造业工厂。

对外经贸一方面帮助中国引进了稀缺的资金,2018年底,我国累计设立外商投资企业960725家,实际使用外商直接投资21492亿美元。而外商直接投资最大的行业是制造业,最近两年外商投入信息软件业的资金也大幅上升,外商对制造业和高新产业的投资也带来了技术外溢效应,使得中国企业得以模仿先进的技术和管理经验。

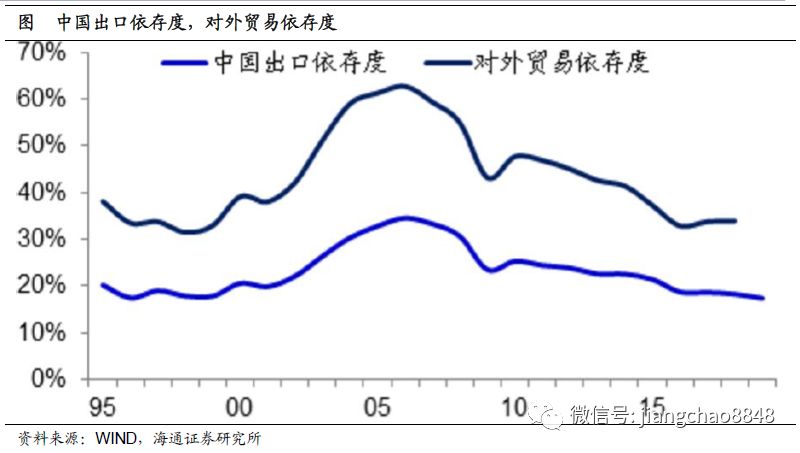

对外经贸也极大地推动了中国的经济发展。虽然从对GDP增速的贡献来看,过去40年净出口贡献的GDP增速平均只有0.15%,但是外贸对中国经济的贡献绝不止于此。2018年中国的对外贸易依存度仍有34%,06年最高曾达到63%。按照商务部部长钟山的介绍,外贸带动的相关就业达到1.8亿人,占中国总就业人口的23%。

全球化的动力在于通过发挥各国的比较优势,提升了全世界的生产效率,而中国廉价劳动力的优势通过世界工厂发挥的淋漓尽致。但是有得必有失,与中国制造业大发展相对应的是美国等发达国家制造业就业的持续萎缩,产生了铁锈地带等诸多社会问题。

而特朗普的上台主要靠的就是讨好铁锈带的工人,因而其上台之后中美贸易摩擦愈演愈烈。也正是在2016年以后,中国出口占全球的比重开始下降,从15年最高的13.8%降至18年的12.8%。

而对外经贸摩擦的一个焦点问题在于技术引进,为了打消外资的疑虑,我国在2019年出台了《外商投资法》,明确保护外商的知识产权,禁止行政机关及工作人员利用行政手段强制转让技术。

这其实也就意味着,靠外贸扩张以及模仿技术来发展经济的时代已经落幕。

拥抱消费内需。

而新的希望在于拥抱内需,尤其是消费需求。

我国有着近14亿人口的庞大内需,目前消费占GDP的比重刚刚超过50%,其中居民消费占比仅为40%,相比之下美国居民消费占比高达70%。中美的人均GDP相差6倍,但是人均消费相差10倍,这意味着中国的消费仍有着巨大的发展空间。

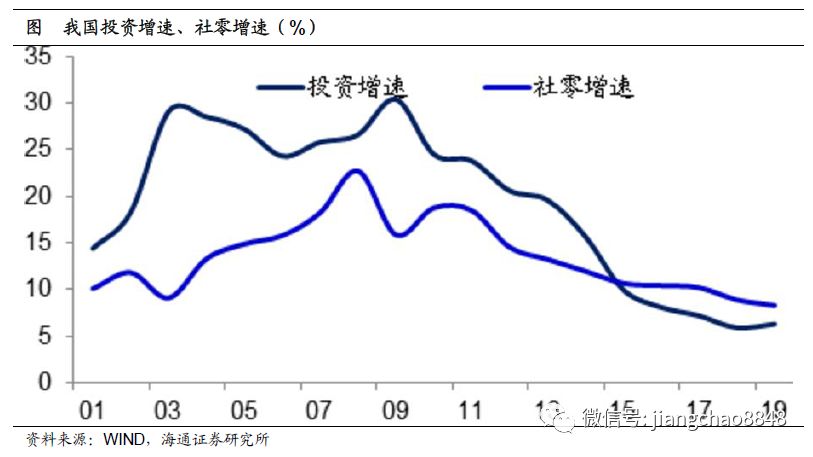

在过去靠投资和外贸拉动经济的时代,中国的消费占比持续下降。但是在投资和外贸减速之后,消费的占比从13年左右开始回升,重新成为经济发展的中流砥柱。在2019年,得益于大规模减税降费,消费保持了稳定高增,前8个月的社会消费品零售总额增速高达8.2%,远高于投资增速的5.5%和出口增速的0.4%,成为拉动经济的主要力量。

刚刚过去的国庆小长假,我国电影票房已经突破了40亿,成为史上最强国庆档。而在国庆的前4天,全国共计接待国内游客5.42亿人次,同比增长8.02%;实现国内旅游收入4526.3亿元,同比增长8.58%。国内消费依旧充满着活力。

自主创新发展。