亲爱的读者:

不知道你们所在的城市天气如何?我们这次在巴黎已经停留了三四天的时间,这几天的天气变化多端,让人想起路易十六末期的巴黎。

既然在巴黎,不如正好借此机会介绍一个巴黎的男孩。

在我们到达一个地方之前,对它的想象通常只能通过文字和影像资料来填充。对于一些电影爱好者来说,在提到巴黎的男孩的时候,首先想到的永远是新浪潮电影《四百击》里少年安托万那张基调忧郁同时又带着迷茫和愤怒的脸。

他的形象如此让人印象深刻,以致在许多人的印象当中,巴黎的男孩们都是安托万的扮演者

让-皮埃尔·利奥

的样子。至少在六七十年代。(而巴黎的中年大叔们就都是让·雷诺或者德帕迪约那样的长相,这是后话。)

和其他一些男演员总是竭尽所能彰显自己的个性、独立性和掌控力不同,

让-皮埃尔·利奥

的形象似乎更多承载着与他合作的才华横溢的导演们自己的意志和想象。他的成长经历与法国电影新浪潮的进程以及六七十年代法国激烈的社会变革如此密不可分,以致常常让人觉得他从来都不是他自己,而是那个年代整个巴黎的浓缩。

每个人的成长都不可避免带着当时社会的印记。事实上,我们从来不是在镜子中,而是在与别人及社会的关系里最终找到的自己。

台长

![]()

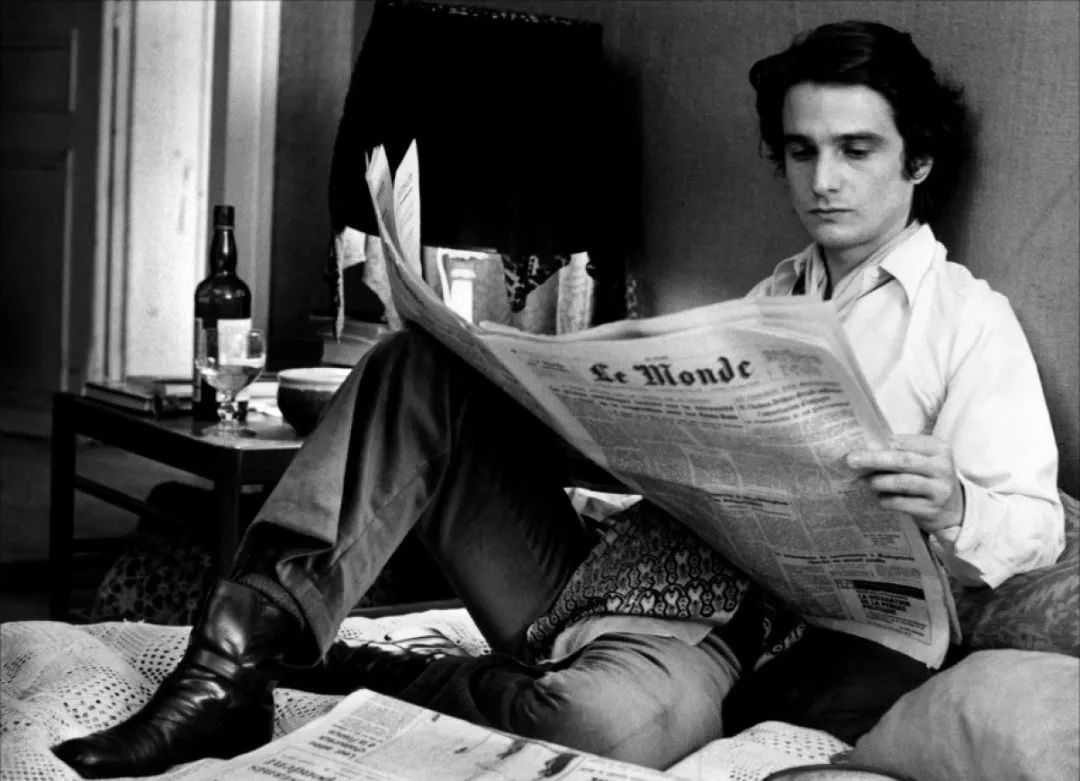

再次见到让-皮埃尔·利奥(Jean-Pierre Léaud)的时候,岁月已经给他找了不少麻烦。俊朗的侧脸开始松弛,连带着嘴角也往下坠了一些。印在他额头的口红印显得突兀和荒谬——有无数小伙子在艳遇面前排着队嗷嗷待哺,一个衣着死板、发型过时的中年男人怎么就突然插队了。

再次见到让-皮埃尔·利奥(Jean-Pierre Léaud)的时候,岁月已经给他找了不少麻烦。俊朗的侧脸开始松弛,连带着嘴角也往下坠了一些。印在他额头的口红印显得突兀和荒谬——有无数小伙子在艳遇面前排着队嗷嗷待哺,一个衣着死板、发型过时的中年男人怎么就突然插队了。

自从70年代就逐渐在电影荧幕上销声匿迹的让-皮埃尔·利奥,在1990年,于芬兰导演阿基·考里斯马基(Aki Kaurismäki)的《我聘请了职业杀手》饰演了一个中年废材。阿基·考里斯马基的惯用伎俩,就是塑造一个颓丧的,孤零零的无产阶级主人公,就像扔给观众一块又臭又硬的大石头,然后用不相称的幸运,在它的命运身上艰难的敲打出火星来。

但利奥的样子和我的记忆相差甚远。把时光倒回去,突然发现他最好的面貌似乎都献给了特吕弗(François Truffaut)。第一个回忆起来的,当然是《四百击》——从1959年到1990年,三十年过去了,唯一没被岁月改变的,恐怕只有他那双明亮的眼睛了。

我太喜欢利奥在《四百击》中偷牛奶的场景了。他偷偷地观察送奶工的动向,幼稚且做作地假装从牛奶箱前路过,第一次失败后的故作镇静,得手后小心翼翼地在墙角猛喝牛奶,以及最后狡猾地把空瓶塞进下水道。带着稚气,做下一些无伤大雅的坏事,是每一个男孩都跳不过的陷阱。

在具有浓烈自传意味的《四百击》之后,紧接着俩人又合作了《安托万和柯莱特》、《偷吻》、《床笫风云》、《爱情狂奔》四部影片,称为“安托万系列”。这五部电影也成为了利奥的纪录片,而特吕弗也将利奥当作了自己的青春在荧幕上的镜像。利奥以一个逐渐成长的男孩自身,复述了特吕弗心中的男孩与爱情的一场场角斗。无论是在《安托万和柯莱特》中的撩妹失败的稚嫩菜鸟、还是《床笫风云》中经不住诱惑的年轻丈夫,特吕弗发现了利奥,他也不断激发着利奥身上的少年气。

在《四百击》中,安托万不断地出逃,而利奥也曾离开特吕弗,与新浪潮另外一位旗手戈达尔(

Jean-Luc Godard

)合作了近十部影片,其中不乏诸如《男性、女性》这样的经典之作。他在其中扮演了一个颇为理想主义的青年,在60年代的种种浪潮中带着自己的愤怒挣扎。在影片中有大段访谈式的长镜头,利奥的独白涉及了性爱、摇滚、政治等诸多议题,他提问、他解答、他继续提问。而在另一部电影《中国女孩》中,他也饰演了这么一个左翼青年的角色。

于是,利奥变成了另外一个男孩,他那标志性的圆脸散发出了锐气,成为戈达尔口中“马克思与可口可乐下成长的孩子”的一个缩影。耽于爱情的迷茫的安托万突然被利奥从自己身上抽离了出来(虽然他在78年出演了《爱情狂奔》)。利奥曾表明自己是个左派,也许这些角色在性格上,比优柔寡断的安托万更接近自己。

男孩让-皮埃尔·利奥,在一个演员的青春里,把自己劈成了两半,带着男孩的外貌的一半给了特吕弗,带着男孩性格的一半则扔给了戈达尔。

70年代后期以及整个80年代,度过男孩岁月的利奥减少了自己在荧幕上出现的频率。直到90年代后,他开始和新一代的导演,诸如考里斯马基、蔡明亮、诹访敦彦合作,重新活跃起来。

一个男孩被岁月带走,一个好演员留了下来,但这些都是后来的故事了。