前段时间周末比较空闲,一时兴起跑去菜市场买菜,结果越买越心疼,难道是我脱离生活太长时间了吗?蔬菜价格也涨得太多了吧。

满打满算吃一顿稍微好点的一个人最少要花掉25元,怎么感觉比快餐便宜不了多少,连鸡蛋都涨到5元一斤。

感觉如果物价继续上涨,都快要改吃土了。

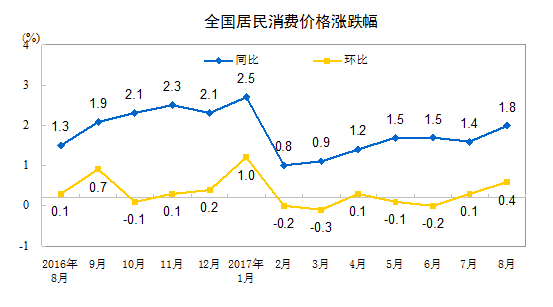

最近刚好公布了8月的消费价格指数CPI,看了看,物价确实涨不少,还是一路走高的。

而且8月的物价涨幅明显偏高,不管是对比去年8月还是今年的7月,从分项来看,鲜菜和蛋类的价格涨幅是最大的,一个月就涨了一成左右。

如果物价按照这个趋势上涨,估计这火箭蛋都快升空了。

所谓知己知彼,方能勒紧裤腰带过日子,老百姓还是需要了解什么是消费价格指数。

消费价格指数就是我们经常听到的CPI,它就是统计老百姓生活中衣食住行的最终价格,统计的内容很多,连文娱和医疗保健都需要统计

(房价没被统计进去)

。

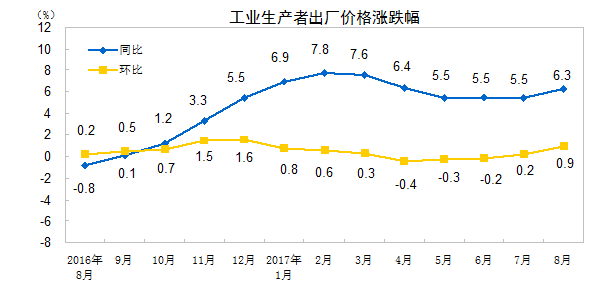

所以我们经常会听到CPI上涨通胀要来了的说法,不过这是不完整的,一般通胀水平还要算上PPI。

PPI指的是工业生产者出厂价格指数,就是衡量企业购买生产物品和劳务的总费用。

简单的说CPI统计的是消费环节的价格,PPI统计的是生产环节的价格,两者存在相关性,毕竟消费的部分产品都需要生产才能有,所以会相互影响。

怎么影响?

就比如说CPI和PPI都会统计食品的价格,但是PPI统计的是加工食品的价格,CPI统计的是所有食品的价格。

当然CPI会有很多还未加工的食品,像食用油、畜肉等等,这些是PPI加工食品的原材料,而且CPI和PPI统计的食品也有重叠的,像酒类、奶类等等,简单的说PPI和CPI的关系就是你中有我,我中有你,相互影响。

所以一般PPI和CPI波动都会比较一致,并不会出现太大的分歧,顶多就是偏离幅度有可能会很大。

就好比之前工业供给侧改革还没出来时,工业原材料的价格一直都很低,因为供大于求嘛,而食品价格相对稳定,导致PPI同比一直都比CPI低。

虽然同比低,但是两者一样都是走弱,并不会出现一个不断地跌,一个不断地涨。

基本上知道这些就差不多了,现在最大的问题出在PPI这里。

自从供给侧改革出来之后,各种限产和去产能,导致工业原材料的价格一路高涨,PPI也跟着水涨船高,打破以往低迷的状态。

生产环节的价格上涨,无疑会把部分成本传导到消费环节,以致CPI跟着上涨,但是为什么我们感觉不到PPI这么大涨幅带来的涨价潮呢。

虽然CPI也是涨了不少,但是还没有涨到活不下去的感觉。

其中的原因出在需求端,就目前我观察的结果来看,需求没有明显增加,单单是供应减少了,抬高的是上游的价格,价格并没有办法向中下游传导。

现在的局面就有点尴尬了,中下游的利润不断被挤兑,又不能轻易涨价,毕竟产品有些还堆积着,需求也很平稳,没有涨价的理由啊。

所以,今年年初工业供给侧改革就曾经中断了一段时间,为什么?因为价格没有有效的往中下游传导,不得不中断。

随后去产能政策再度复活,但换了个说法,变成了“环境保护”。

既然是环保,那就是一件好事,只是它的背后不仅仅是只保护环境这么简单了。所有不合乎环保评估和污染严重的企业都要限产和关停,这就使得去产能的含义也变了。

问问你身边的民营企业家,这轮涨价赚钱的人多不多,基本上回答的肯定是不关门就谢天谢地了。

为什么会出现这种情况,工业原材料的价格不是涨翻天了吗?

是的,原材料是涨翻天,但是民营企业为了赚钱节约成本,有多少环保评估可以通过的,恰恰被关停限产的大部分都是民营的企业。

供给侧改革的含义就变成产业出清了,既然都不愿意改变,那就用政策来完成这个过程。

直接把大部分产能关停,减少中下游的生产能力,这样商品库存就会逐步下降,到时候价格也就可以实现向下传导了。

当然,这个过程倒霉的是不合格的企业。

以前经济不好的时候还能举债苦撑,现在经济去杠杆,想举债的门都被关紧了,经营不了只能关门大吉了。

当然,既然是环保的名义,这就是不单单是工业了。

这个去产能的范围就可以更广泛了,看看今年下半年,原纸的价格从一个月一调变成十天半个月调一次,还都是往涨价的方向调。

真的是买本书都要贵不少,果真是书中自有“黄金屋”啊。

现在,高强度的环保已经开始从早前的钢铁煤炭业向其他行业蔓延,哪里有污染,哪里就有企业遭殃。

而且高污染行业还不止工业,农业也有不少。

最突出的就是养殖业,这养猪的养鸡的污染是很大的,特别是民营养殖场,环境污染绝对一抓一个准。

环保部之前就说了,今年年底前要依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场和养殖专业户。

那中国得有多少不合格的养殖场要关闭啊,一瞬间就明白为什么突然间猪肉价格涨了这么多。

而且数据不能代表一切,毕竟CPI统计的范围太大,加上各类商品还要按权重统计,中间有什么小秘密也很难说。