十一宅家,追了部综艺节目《一路成年》,迷上了🤷♀️。万万没想到的是,我的童年阴影鳌拜大人,在生活中竟是个弱鸡选手。

生火:太难了!!!

![]()

做饭:我不会!!!

![]()

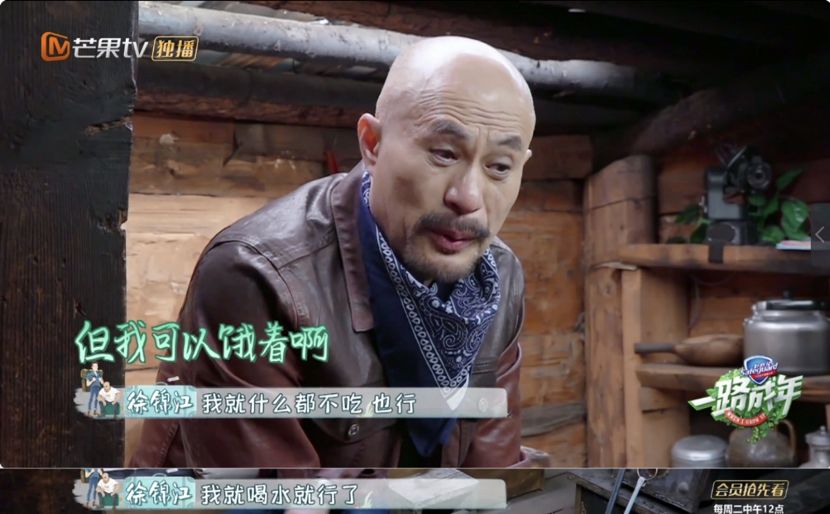

儿子徐菲被节目组派去做任务,孤身留守的徐锦江前一秒还坚强地说:我喝水就好了,我可以什么都不吃的。

后一秒就变成了嘤嘤嘤哭泣的小绵羊:我真的太无能了!连生存的能力都没有!真是太可怜了!太可悲了!太无能了!太无助了!emmmmm!

面对这样的弱鸡老爸,被网友封为“神仙儿子”的徐菲,温柔耐心到不行。

别人家都是老爸生火煮饭,孩子打下手。徐菲除了自学生火、煮饭,还要一直安抚焦虑的“巨婴”徐锦江:

没事,别急,这不有我呢吗?

别人家都是老爸问孩子:

“你怎么样,会不会累?”

。徐菲则怕老爸高反着凉,晚上都抱着徐锦江睡觉。

难怪一大波迷妹

(还有我)

争先恐后地要认徐锦江做公公……

真是想不到,一个生活中的弱鸡爸爸,竟然养育出了新一代标准版“国民老公”。

在传统观念里,父母的角色,不管慈爱还是严肃,无论温柔还是刚正,在责任与文化的加持下,或多或少总会有掌控孩子的感觉,所以

父母总是不被允许以弱者的姿态去面对孩子。

你看节目中的另一对父子:达康书记吴刚和他的儿子吴羽卿。

寒夜,四面透风的小木屋中,节目组以为能拍到父子两的交心场面,结果达康书记给儿子来了个

道德讲堂

(台下的观众请鼓掌👏):

爸爸讲得头头是道,儿子听得哈欠连天,最后忍不住爬到屋外透气,剩达康书记一人在屋里懵逼:这房子四面透风,哪用透气啊?

更别提信和他的女儿,父女俩只要独处一室,就透露着迷之尴尬的沉默氛围,因为女儿说:“我和他不熟”。

对比隔壁成天生活在儿子溺爱里的徐锦江,这俩亲子关系真是扎心了……

传统父母,习惯通过塑造父母强大可靠的榜样,来告诉孩子你应该是什么样。

但拥有硬汉外表的徐锦江,却实实在在地柔软如水,并且毫无保留地向儿子展示了自己弱鸡的一面。(鳌拜:???)

父母对孩子的这份依赖和需求感,如同天然养分,可以帮孩子长成了一个稳重独立、可依赖的人。

🤷♀️别人家父母陪孩子做作业陪出了教师资格证,我们家领的是手残证:

🤷♀️

“手抄报?emmm……我不会……你靠想象发挥吧,放心,你画再丑我们都不骂你。”

🤷♀️

“泰戈尔?啊,我和他不熟,你自己电脑搜索下他的诗集和生平吧?找到以后记得来给我扫盲下。”

🤷♀️

别人家父母包书皮6到起飞,我们家是只要孩子他爹动手,儿子必定要重头再来。

以后如果看到个小男孩在天桥下手机贴膜兼包书皮,可能是我家儿子。🤦♀️

生活弱鸡就算了,路痴的我还特爱带儿子出门旅游,于是认路的希望基本都寄托在了儿子身上。

每天晚上,我会把第二天要去的景点和线路图丢给儿子:“妈妈方向感不好,这是我下载的攻略,我们一起研究下,明天出门主要还是靠你了。”

然后你就能看到一个“巨婴”妈妈跟着个手拿攻略的孩子一路碎碎念:

“是坐这个方向的地铁吗?咱接下去该左拐还是右拐了?”

也得益于我的路痴,现在儿子出门都特别擅长看标识和地图,多瞟两眼基本就懂得了大致方向。出门也从不乱跑,都毕恭毕敬地领着我,毕竟不小心把我跑丢了,还得劳他亲自把我给找回来……

公安大学李玫瑾教授在《圆桌派》中曾说:

父母要学会示弱,遇到问题可以向孩子寻求帮助,让孩子帮忙出主意,这样孩子才会去思考,成熟的更快。

在孩子成长过程中,父母这个角色,总是要实现由强到弱的转化,才能保证孩子由弱到强的成长。

所以,父母并不是只能扮演强者去跟孩子相处,示弱的父母,一样能养出自立自主的孩子。

前一阵子被戚薇女儿

Lucky

萌得不行,就在网上疯狂搜她的cut,后来我发现她们母女有一个特别有趣的互动:Lucky因为不想坐安全座椅,在车上开始哭闹。

为了安抚女儿,戚薇机智地掏出口红向女儿求助:

“妈妈今天还没涂口红,宝宝你看能不能帮妈妈选个适合今天这身装扮的颜色?”

听到口红两个字,热爱化妆品的Lucky立马就止住哭声,帮戚薇选起了口红色号!(为戚薇的机智点赞!)

还有一个李承铉跟Lucky的互动cut,在录节目的时候,因为时间长又要不停换装有点辛苦,李承铉一边帮Lucky整理头发,一边温柔的和Lucky说:

“你要我配合你吗?如果有什么需要我配合你的,你就和我说”。

于是,在父母的影响下,Lucky成了个暖宝宝。

小伙伴挑衣服,Lucky贴心地建议“那你试试看”,还毫不吝啬地夸奖“真好看!”

小伙伴弄坏了玩具店的乒乓球袋子,球滚了满地,Lucky立马蹲下开始捡球,还安抚吓哭的小伙伴:不哭了好不好,我帮你一起捡球。

《倾听孩子》一书就特别强调:

父母要放下成人的架子,让孩子扮演强大的角色“驾驭”自己,借以帮助孩子释放在成人世界中积累的弱小感,同时能够唤醒孩子关注他人感受的能力。

而父母表现出来的对孩子的依赖,其实也是在告诉孩子:你已经是个独立的人了。

你看,在这样的亲子关系里,孩子才能真正成为自己生活的掌权人。

美国婚姻和家庭专家约翰·戈特曼(John M. Gottman)曾提出过一个概念,叫

“情感账户”💰。

父母和孩子之间的感情,就好比一个账户,亲子之间每一次增进感情的互动,都像是往这个账户里存钱。

我发现,父母在日常生活中装弱鸡,是增加亲子情感互动的最佳手段之一。

因为在成长中,孩子是渴望自己被父母“看见”的,父母对孩子的每次示弱,都是暗示孩子:我看见你的需求了,我愿意和你一起互动。

例如孩子跟父母说:“我拼好了一个拼图。”

如果父母说:“噢,宝贝,你好棒。”其实就间接结束了这场对话。

如果父母示弱的说:“哇,你是怎么在那么短的时间拼好的?你愿不愿意教我一下?”,两个人下一步的情感互动就产生了。