我国杠杆率快速提高在金融和实体经济领域都有明显体现。金融领域杠杆率提高,表现为银行和非银行金融机构杠杆率提高,银行业内部杠杆率提高在中小银行表现更为明显。实体经济领域杠杆率提高,则表现为政府和私人部门杠杆率提高,非金融企业杠杆率在国际范围内较高。从资金循环流转的角度看,金融与实体经济在加杠杆的过程中相互强化,其高杠杆率同时出现是必然的,去杠杆也要统筹考虑金融和实体经济。虽然杠杆率高低并没有统一的科学的标准,高杠杆率也并不一定会引发经济金融危机,但是杠杆率过高以及杠杆率在短期内快速提高,往往会隐藏较大的风险,因而需要对其予以足够的关注,分析其来源与变化趋势,为积极稳妥去杠杆提供思路借鉴。

一、杠杆率现状

目前并没有统一的杠杆率衡量指标。金融领域在银行、信托等行业监管规定中,根据行业特点对杠杆率有明确的界定,但也没有金融业的统一标准。实体经济一般采用信贷、广义货币供应量(M2)与GDP的比例来衡量宏观层面的杠杆率,并利用资产负债率衡量微观层面的杠杆率。基于这种情况,本文利用金融业总资产及增长率来表征金融业的杠杆率。

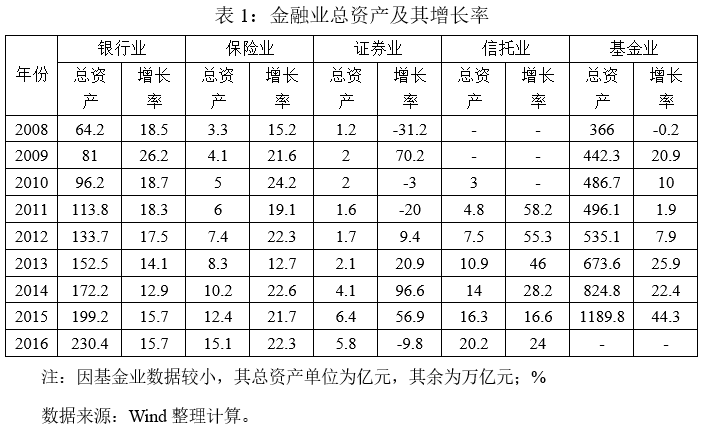

金融业总资产经历了快速增长,杠杆率快速提高。2008年以来,银行业、保险业、证券业、信托业、基金业总资产都经历了快速增长。2008-2016年,我国GDP年均增长率为8.4%,而同期银行业、保险业、证券业总资产年均增长率依次为17.5%、21.1%、20.2%,2011-2016年信托业总资产年均增长率为36.7%,2008-2015年基金业总资产年均增长率为16.6%。具体数据见表1。券商、信托等非银行金融机构表内杠杆率仍在合理范围内,考虑到其受托管理的资金问题,表外杠杆率在2016年已超过10倍。可见,相对于经济增长率,金融业总资产经历了快速增长,杠杆率经历了快速提高。从国际比较也可以发现这一点。以银行业为例,据英国《金融时报》的报道数据,截至2016年末,我国银行业总资产33万亿美元,是GDP的3.1倍,同期欧元区、美国、日本银行业总资产依次为31万亿美元、16万亿美元、7万亿美元,分别是其GDP的2.8倍、1.2倍、1.5倍。我国银行业无论是总规模还是与GDP的比例都超过了欧元区、美国和日本,杠杆率高的特点突出。

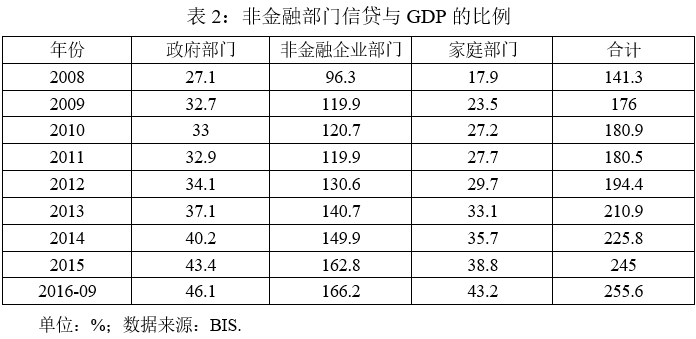

与此同时,实体经济的杠杆率也在快速提高,企业部门杠杆率绝对值处于较高水平。根据国际清算银行(BIS)的统计数据,2008年至2016年9月末,我国非金融部门、政府部门、非金融企业部门、家庭部门信贷与GDP的比例也就是杠杆率分别从141.3%、27.1%、96.3%、17.9%升至255.6%、46.1%、166.2%、43.2%,增幅依次为80.9%、70.1%、72.6%、141.3%,均快速增长。具体数据见表2。非金融部门杠杆率中,非金融企业部门杠杆率绝对值较高,占比也较高。截至2016年9月末,我国非金融企业部门杠杆率分别是BIS报告的所有国家和地区、发达国家、新兴市场国家、欧元区平均水平的1.8倍、1.9倍、1.6倍、1.6倍,是美国、英国、日本的2.3倍、2.2倍、1.8倍。在非金融企业部门中,国有企业杠杆率较高。据中国社会科学院测算,国有企业债务在非金融企业债务中的占比约为65%。政府部门杠杆率中,中央政府债务增长相对较慢、规模较小,地方政府债务增长相对较快、规模较大。2016年末,地方政府债务占政府债务总额的比例为65.5%。

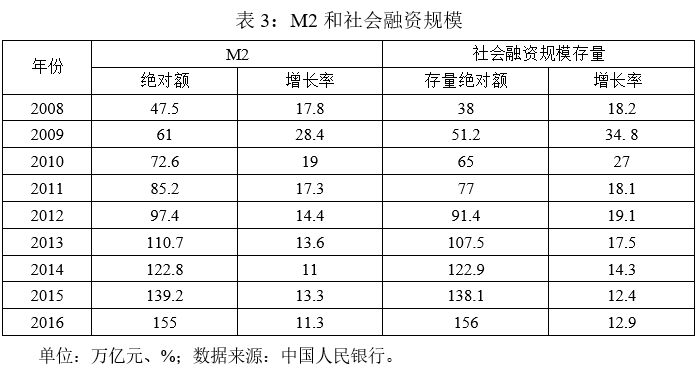

M2、社会融资规模的快速增长也可以说明杠杆率在快速提高。在金融机构与实体经济的资金循环流转中,如果不考虑金融机构和实体经济各自内部的资金循环流转,大体可将二者的关系界定为互为债权债务关系,金融机构的债务对应实体经济的债权,实体经济的债权对应金融机构的债务。就金融统计数据而言,M2从金融机构的负债方统计,并且只包括存款类金融机构的人民币存款,不含外币存款,从总量上反映整个社会的货币存量,大致可视为金融机构的债务和实体经济的债权。社会融资规模的统计全面涵盖金融机构资产方与金融市场发行方,大致可视为金融机构的债权和实体经济的债务。从这个角度也可以大致衡量金融机构和实体经济加杠杆的总规模。2008-2016年,M2、社会融资规模都经历了快速增长,年均增长率分别为16.2%、19.4%,远高于GDP增速,而且绝对规模较大,也反映出我国金融和实体经济加杠杆的问题突出。

二、金融和实体经济杠杆率提高的相互强化关系

从高杠杆率是一种货币现象的角度看,在不考虑资金跨境流动的情况下,资金在金融和实体经济领域循环流转,决定了两个领域的高杠杆率存在相互强化的关系。近些年,我国货币超发明显,基础货币增加、货币乘数提高、M2快速扩大等都可以说明这一点。大规模增发的货币在实体经济和金融领域循环流转,提高了杠杆率。金融杠杆和实体经济杠杆是一个问题的两个方面,实体经济加杠杆往往需要借助金融领域的高杠杆实现,金融领域的高杠杆又助推了实体经济的杠杆率提高。在央行发行货币并进入金融领域后,实体经济从金融领域获得信贷资金,提高其杠杆率的同时,部分会以存款的形式回流到银行业金融机构,增加了银行业金融机构的负债,银行业金融机构通过货币创造不断扩大资产规模,推动其加杠杆,也进一步推动了实体经济加杠杆。就实际情况看,近年来不仅是银行业,非银行金融机构也为实体经济加杠杆也提供了更多的资金。

首先,从银行业看,其加杠杆的资金来源也即主要负债来源包括三类,即央行、企业和个人等非金融部门,以及银行和非银行金融同业。而其资产主要表现为对政府部门、企业和个人等非金融部门,以及金融同业的债权。部分准备金制度的存在让银行业具有较强的货币创造功能,其一方面从实体经济和金融同业获取资金扩大负债,另一方面又通过资金运用增加对实体经济和金融同业的债权也即资产规模,从而实现加杠杆。从实际情况看,银行业通过金融同业渠道加杠杆往往速度更快。在银行业加杠杆的过程中,不仅是银行业自身杠杆率提高,也因为其为实体经济和金融同业提供了资金支持,推动了非银行金融机构和实体经济杠杆率提高。

其次,从金融业看,银行业作为可以吸收存款的金融机构,其资金不仅运用到实体经济领域,也会为非存款性金融机构,或者说是非银行金融机构提供资金支持。这主要是由于,非银行金融机构的风险偏好高于银行业,资金运用或者投资能力相对更强,所受的监管严格程度也较弱,资金运用领域更多,可以为银行业资金运用提供通道,吸引银行业的委外投资。非银行金融机构往往采用期限错配即短期负债匹配长期资产等方式加杠杆,以增厚收益,但其资金也会部分投向实体经济领域增加实体经济的杠杆率。同时,也正是非银行金融机构为银行业资金运用提供了通道,银行业在此过程中可以获得相对稳定的收益,也推动银行业积极扩大资产规模,提高杠杆率。

再次,从实体经济看,政府、个人和企业等非金融主体一方面是金融市场上的资金供给方,特别是政府和个人在金融市场上资金供给的特点更明显,另一方面其也是金融市场的资金需求方,企业在金融市场上资金需求的特点更明显。政府、个人、企业作为非金融主体,并不擅长从事资金的跨地区、跨时期配置,就需要借助金融机构来实现资金盈余和短缺的调剂。资金盈余方在把资金提供给金融机构并由其配置的过程中,增加了金融机构的杠杆率,而资金短缺方在从金融机构进行债务融资的过程中也随之增加了杠杆率。这其中也存在资金短缺方在进行债务融资后,再次将部分资金回存到银行,银行业以此进行货币创造,从而也会推动金融和实体经济杠杆率提高。

三、金融和实体经济加杠杆的流程与资金来源

从根本上看,加杠杆的资金来自于央行发行的基础货币,以及商业银行的货币创造功能扩大货币规模,这也是金融和实体经济杠杆率提高的最终资金来源。就实际情况看,资金在金融和实体经济领域循环流转的过程中增加了杠杆率。不考虑开放经济的情况下,资金循环流转和加杠杆的具体流程是,银行以负债的方式从央行和实体经济领域获得资金,一部分通过贷款的方式直接投向实体经济,一部分借助银行同业和非银行金融机构的通道投向实体经济,在此过程中循环往复增加了金融和实体经济的杠杆率。而非银行金融机构和实体经济在从银行获得资金后,也会有一部分重新存入银行,从而为银行业进行货币创造加杠杆,以及资金循环流转推动杠杆率提高提供资金来源。

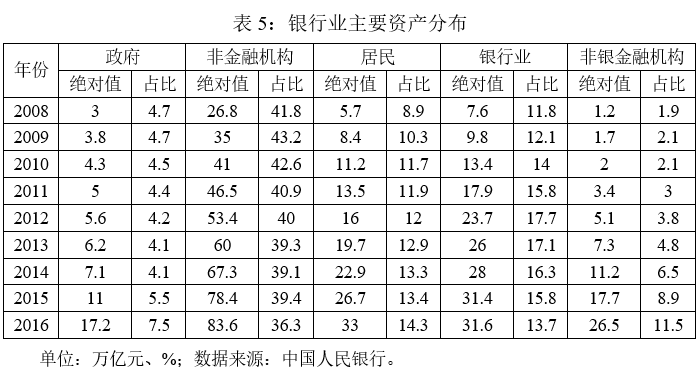

银行业的负债资金来源中,央行、非金融机构及住户、银行同业、非银行金融机构是主要的资金供给方,尤其是非金融机构及住户是主要的资金供给方。2014年以来,随着外汇占款规模下降,央行基础货币供给方式由外汇占款调整为公开市场操作和SLF、MLF等新型流动性管理工具,银行业对央行的负债规模和占比也有了明显提高。银行业加杠杆的资金来源中,央行的作用在逐步提高。同时,伴随着银行业总规模的扩大,也即杠杆率的提高,各类资金来源主体对银行业提供的资金总规模在快速增大。具体数据见表4。银行业发行债券的负债占比仅有6%-9%,且不好区分债券购买主体,国外负债、其他负债占比较低,此处不再具体分析。

非银行金融机构和实体经济加杠杆的资金主要来源于银行。银行业为实体经济加杠杆提供资金的途径主要有两个,一个是银行直接为实体经济提供融资支持,另一个是银行通过为非银行金融机构提供资金支持,从而绕道为实体经济提供融资支持。在后一个途径中,绕道的途径包括银行直接为非银行金融机构提供资金,以及大型商业银行先为中小商业银行提供资金,再通过后者把资金提供给非银行金融机构,但不论如何提供资金的银行业不仅推动了实体经济杠杆率提高,而且在为实体经济提供融资的过程中也导致银行同业和非银行金融机构的杠杆率提高。同时,由于银行同业和非银行金融机构在发挥通道作用时也要谋取利润,因而往往导致实体经济的负债成本更高,对杠杆率提升的作用更加明显。从表5可知,银行业、政府、非金融机构和居民部门提供的信贷资金规模在2008-2016年有了快速提高,政府、居民部门贷款占银行业总资产的比例在提高说明其提高的速度相对更快,非金融机构贷款占银行业总资产的比例虽然在下降但其总规模一直较大。

在近两年金融加杠杆过程中,一方面是银行业通过与证券公司、信托公司、保险资管等两方或者多方合作,绕道为产能过剩、房地产领域提供融资支持,推动非银行金融机构以及产能过剩和房地产领域杠杆率提高。另一方面是银行利用发行同业存单获取的资金购买同业理财,再委托非银行金融机构投资,非银行金融机构再配置同业存单循环加杠杆,而且这种加杠杆方式的规模较大。2013年,央行再次允许银行业发行同业存单后,同业存单迅速成为银行业尤其是中小商业银行主动增加负债的最主要方式。大型银行和非法人机构大规模配置同业存单。截止2016年末,从同业存单发行占比看,国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行分别为1%、53%、46%;从同业存单持有占比看,广义基金等非法人机构为35%,国有商业银行、政策性银行和邮政储蓄银行合计为23%,股份制商业银行为14%,城市商业银行为12%。

上述情况出现的原因可以从机构和金融工具两方面分析。从机构方面看,大型商业银行的机构布局广泛,吸储能力强,经营风格相对更加稳健,资金相对充裕,且央行的SLF、MLF等流动性调节工具优先投放大型商业银行决定了其可以从央行有效融资,中小商业银行则吸储能力弱,经营中的风险容忍度更高,资金短缺,从而有从大型商业银行拆借资金的需求。从金融工具方面看,同业存单发行手续简便,不需要缴纳准备金,在会计科目处理时计入应付债券风险权重较低,流动性更好等,从而成为中小商业银行主动增加负债的最佳工具之一。最终的结果是,中小商业银行大规模发行同业存单,在银行间市场吸收资金,而受到投资能力的限制,其资金运用主要是购买债券、同业理财或者委托非银行金融机构投资,非银行金融机构投资过程中为了保障中小商业银行的收益并谋求更多的收益,往往采用期限错配、结构化产品设计加杠杆以增厚收益,最终导致债券市场杠杆率较高。

需要特别说明的是,大型商业银行购买同业存单时,用自营资金会影响其资产结构但不影响其资产规模,用表外理财资金则不会影响其资产结构和资产规模。但中小商业银行和非银行金融机构则在同业存单-同业理财-委外投资的金融链条中增加了资产规模,实现了加杠杆。其结果是表1中的非银行金融机构资产规模总体增加更快,银行业中中小商业银行资产规模增加更快,主要表现为股份制商业银行、城市商业银行这些同业存单发行主力军在银行业金融机构总资产中的占比在提高,这说明其杠杆率更高。具体数据见表6。

四、杠杆率快速提高的潜在风险

杠杆率快速提高存在较大的潜在风险,并且就国际经验看,杠杆率快速提高是经济运行风险积累的重要标志,也是金融危机的重要导火索。虽然目前国内高杠杆率还不至于引发金融危机,但债务问题严重,资金脱实向虚问题突出,高杠杆率最大最直接的潜在风险是资金使用效率降低,资产泡沫以及增加金融系统的脆弱性。

首先,杠杆率快速提高导致资金使用效率下降。在我国实体经济发展动能转换过程中,金融创新没有及时根据实体经济的变化调整方向,大量信贷资金借助非银行金融机构的通道违规流向房地产领域和产能过程领域,导致这些行业的高杠杆问题进一步凸显,占用了大量信贷资源,挤压了其他领域的信贷资金需求,成为银行不良贷款率提高的一个诱发因素。资金是经济发展的一个重要因素,资金不能被合理配置,影响其利用效率,也对经济发展的贡献降低。随着我国实体经济边际杠杆率即增量信贷与增量GDP的提高,创造单位GDP所需要的资金更多。2016年,我国新增信贷12.7万亿元,GDP新增5.5万亿元,边际杠杆率为229.7%,较2008年有较大幅度提高。具体见图1。2008年,增加一元GDP需要1.4元的新增社会融资或者0.9元的新增人民币贷款,2016年增加一元GDP则需要3.2元的新增社会融资或者2.3元的新增人民币贷款。可见边际杠杆率远高于杠杆率水平,创造单位GDP的新增资金投入大幅度增加。

其次,杠杆率快速提高导致资产泡沫不断膨胀。在杠杆率快速提高的同时,金融机构通过同业合作将资金投向高收益领域以谋取更大的收益,导致资产泡沫不断膨胀。信贷资金流向呈非均匀分布,流入房地产行业的信贷资金较多,导致房地产领域资产泡沫问题凸显。2016年上半年,金融机构利用从央行固定低成本的融资加杠杆再投资债券,也引起债券市场资产泡沫快速膨胀。资产泡沫快速膨胀,不仅意味着其历史上吸收了较多的资金,也会继续吸引更多资金进一步推动资产泡沫膨胀,增加压缩泡沫的难度,而且短期迅速刺破泡沫带来的危害也更大。美国、日本在利率市场化过程中,也曾经出现了银行主动负债的规模增加,过度扩张信用,杠杆率提升,风险偏好提高,大量信贷资金投向房地产领域催生资产泡沫,本国央行为此而收紧货币政策最终导致危机发生。

再次,杠杆率快速提高导致金融系统更加脆弱。在加杠杆的过程中,银行业内部资金拆借,为非银行金融机构和实体经济加杠杆提供了大量的资金,资金链条问题更加突出。在理财业务发展以及对非银行金融机构的融资支持中,计提风险资本的权重较低或者没有,然而其资金最终有一部分会流向实体经济领域,这本来是需要按照更高的权重计提风险资本的,没有计提或少量计提的结果是在事实上增加了银行的杠杆率,降低了资本充足率,从而导致银行业抗风险能力较差。一方面银行通过同业存单-同业理财-委外投资,甚至是委外投资再配置同业存单循环流转的链条,加强了银行业内部和银行业与非银行金融机构之间的联系,造成资金空转。另一方面根据BIS的统计数据,2007年以前,我国非国内银行机构为企业和家庭部门加杠杆提供信贷资金占比不足10%,2008年之后则快速增加,截至2016年9月末,非国内银行为企业和家庭部门加杠杆提供的资金占比达到25.1%。由于我国外资银行占比小,非国内银行的主体可以大体视为非银行金融机构,其不吸收存款,为实体经济提供信贷支持的资金来源主要是银行业。这也说明在此过程中资金在银行业和非银行金融机构之间的流转较多,同样加强了银行业与非银行金融机构之间的联系。资金链条延长不仅导致资金脱实向虚,增加了实体经济的融资成本,而且让金融机构之间的链条联系更加密切,金融机构的脆弱性更加突出,各种链条关系以及风险也难以有效穿透识别,自然不利于事先采取有效的风险管理措施,导致风险极易爆发并且在金融机构间扩散蔓延。

五、去杠杆的思路建议

首先,根据杠杆的资金来源确定去杠杆的思路和力度。从加杠杆是资金在金融和实体经济领域循环流转的角度看,只要有资金循环流转就有杠杆存在,杠杆存在具有一定的必要性,尤其是金融业本身就是高杠杆经营的行业,过高的杠杆率需要压降,杠杆率增速也需要平衡,但去杠杆并不是笼统的把所有杠杆都去掉。杠杆率并没有最优的规模和比例,也没有最优的增长速度,根据经济发展的需要,合理的杠杆率和适度的杠杆增速都是必要的。去杠杆并不是把杠杆率压降的越低越好,也不是把杠杆率的增速迅速降至零甚至是负增长,而是要把握合理的节奏和速度,从提高资金利用效率并促进实体经济发展的角度出发,在风险得到有效缓释或者风险可控的前提下积极稳妥去杠杆。在去杠杆的过程中,更要结合资金在金融和实体经济领域循环流转的情况,全面关注资金循环流转的整个链条,统筹考虑金融和实体经济领域,以推动去杠杆取得更好的效果。对于增量和存量问题,要合理控制并积极规范增量,逐渐疏解存量,以降低快速去杠杆可能带来的系统性风险。

其次,规范金融业发展,减少金融业务嵌套增加实体经济杠杆率的情况。就国外的情况看,在利率市场化初期,由于存贷款利差收窄,同业竞争加剧,银行业为了保障收益,往往存在主动增加负债从而扩大资产规模的情况。国内银行业在2013年获准再次发行同业存单后,适逢利率市场化初步完成,中小商业银行便把同业存单作为主动负债加杠杆的主要金融工具。对此既要采取积极措施控制同业存单发行总规模,也要考虑这是利率市场化后银行业的普遍反应,以纳入统一监管规范业务发展的方式逐步压降同业存单发行规模。也正是主动负债的存在,金融领域加杠杆速度更快,但其中的期限错配问题严重,快速去杠杆的风险较大,需要把握好节奏。从实体经济加杠杆的资金来源看,非银行金融机构在此过程中的作用日益突出,其原因在于银行为非银行金融机构提供资金,使后者的通道作用日益得到有效发挥。对此要采用适当适度的金融监管,积极引导金融机构转型发展,结合国家宏观调控和监管政策,减少或杜绝不必要的业务嵌套,缩短业务嵌套的链条,在查清通道业务或者业务嵌套规模的基础上,推动银行业补提风险资本或者采用新老划断的方式,严格控制新增规模,逐步在到期后退出存量业务,从而真正回归金融发展本源,为实体经济配置好资金资源。对于金融机构和金融业务,减少政府信用背书,允许经营不善的金融机构破产倒闭,逐步解决资产管理等领域的刚性兑付问题。在去杠杆的过程中,货币政策和监管政策要协调配合,货币政策缓慢收紧以降低系统性风险发生的概率,监管政策要强监管以约束金融机构行为,重点完善长期机制和逆周期调节。

再次,增强实体经济发展能力,提高实体经济资金使用效率。坚持金融服务实体经济的总体思路,去杠杆的目的是增强金融对实体经济发展的服务能力,增强实体经济的可持续发展能力。合理降低高杠杆领域的杠杆率,控制杠杆率过快增长是化解系统性风险,推动经济发展的有效途径。实体经济领域存在融资能力与发展能力不匹配的问题,部分产生过剩领域或者低效企业融资能力较强而发展能力较弱,小微企业和创新型经济组织发展能力较强而融资能力却较弱。对此要引导资金流向更有效率的领域,及时优化企业退出机制,降低企业破产的成本,减少其持续存在继续占用资金。发展好多层次资本市场,以健全多元的金融供给主体推动实体经济可以有效选择最优的融资方式。加快改革政府建设项目的投融资体制,对地方政府的投资项目建立监督和约束机制。对于发展前景看好而目前遇到困难的非金融企业,也要及时开展法制化市场化债转股,以减轻其债务负担保护其长期发展能力。

文章发表于《浙江金融》2017年第7期。