1

瑞幸咖啡自曝财务造假,但在那篇

做空报告

的长文下,仍有很多人力挺瑞幸,称它是称它是“难得的花资本家的钱请大众喝免费咖啡的良心企业”,还有人喊出“支持瑞幸,干翻星巴克!”一位财经博主只是在微博上评论了一句,底下就很多人开骂,认为瑞幸是收割美国资本给中国消费者带来了福音,指责它就是落井下石。

有这样的民意,也难怪瑞幸的门店昨天已经打出“

国货之光 美利坚收割机 支持民族咖啡品牌

”的条幅。瑞幸在中国大陆iOS热门App下载排名,3月初还在350名开外,这段时间居然逆势上扬,4月2日承认财务造假后,一天之内就上升了70多位,4月3日冲到了第4名。要说都只是为了蹭一杯免费咖啡,也不像,恐怕确实有不少人是真信的。

很多人无法理解这样的现象,为何如此板上钉钉、事实俱在的流氓品牌,竟然还能收获这么多人洗地?有人说这是“见小利而忘义”,也有人感叹泛政治化带来的社会立场撕裂,更多人则觉得这就是蠢。

但更确切地说,这只是蠢吗?细想一下,

这其实是狭隘

。

2

狭隘的人不一定蠢。在微信群里,我遇到过不少辩才无碍的人,也不乏精通外文的,但交谈得多了,就会发现,

他们只对一个问题感兴趣

——例如你是不是站在中国这一边。

瑞幸的事如此明明白白,为何偏有那么多人无视证据?因为如果一个人眼里只看到一点(例如它是“美利坚收割机”),那么再多的证据对他都是无效的,因为他根本不感兴趣。

这正是褊狭最主要的特征:它和“愚蠢”不是一回事,有时它甚至被误认为是专注、坚定,带有一种奇怪的执拗和“不撞南墙不回头”的气质,任何证据对这样的心灵都不起作用,俗称“认死理”、“一根筋”

。

除了自己认定的东西之外,褊狭的人都没有兴趣。这类人往往固执、非黑即白地看待世界,缺乏可塑性,不会变更,个性是威权倾向的,自尊心很强,很容易被批评激怒,却对自己的信念坚信不疑。想要既抵制这些人的褊狭思想又不触怒他们,是很难的。

何谓褊狭?借用一句哲人的格言,

“

对任何事物过于肯定就是偏执的开始

”

。

美国心理学家William James在其名著《宗教经验种种:人性的研究》中,恰如其分地描述了这种处于“虔信状态”的人:“凡是性格专横跋扈、好勇斗狠的人,才会狂信。当性情温和的信徒虔诚且理智薄弱时,我们便会看到,他们的想象全部集中于热爱上帝,完全不顾人类的一切实际兴趣。……

狭隘的心灵只能容纳一种情感。

对上帝的爱占据这一心灵,便驱逐所有人类之爱和人类之用。”

不难看出,很多中国人也同样如此,只不过对他们来说,“中国”才是那个上帝。

《狗镇》剧照

3

这样狭隘的心灵,在相对封闭的小地方,往往是居民们的普遍特征。

在美国,公认最褊狭的,就是最南方(deep south)的那些乡村小镇,以及像阿巴拉契亚这样的山区。1942年出生于肯塔基州东部山区小镇的拉里·弗林特,在发迹后曾在《我作为社会弃儿的一生》中回忆:

小的时候,马格芬县是美国最穷的地方,像我一样的山民被脏乱的道路隔在山里:我们没有电视、家用电器,还缺耐用消费品,而这些都是美国人想当然必定具备的东西。我们被隔绝起来了,看不到外面的世界——这是一群偏狭又倔犟的山民。

欧美有不少文学、影视作品,都讽刺、反思这样的思想褊狭的小镇居民心态,如挪威现代主义戏剧家易卜生的名剧《人民公敌》,以及刻画美国小镇的《狗镇》。事实上,整个美国直至19世纪末都一直是个乡土气很重的国家,在中西部的很多地方甚至至今如此。

现在西雅图是波音公司、星巴克和微软的总部所在地,被视为国际都市,但历史学者Constance Green在1957还抱怨西雅图是一个狭隘、不理智的城市,“

西雅图之外的任何机会都不会使他们动心,他们对其他地方以及其他社区的观点也毫无兴致

”。

但这也不是只有封闭、落后、愚昧的小地方居民才这样。乔治三世贵为英国国王(1760-1820年在位),但未受过良好教育,与外界接触甚少,“长大后固执己见,心胸狭隘,焦虑不安”(芭芭拉·塔奇曼《愚政进行曲》)。其导师沃尔德格雷夫勋爵报告说,他很少会做错事,“

除非把错误的当成了正确的事情

”,一旦出现这样的情况,就“很难让他清醒地认识到问题所在,因为他有不同寻常的惰性,并具有很强的偏见”。正因他一意孤行,英国在他手里丢掉了北美殖民地,美国由此诞生。

事实上,一个看似奇怪的悖论是:随着现代化的深入,很多国家中,这样狭隘的心灵并不是减少了,反倒是增多了。布克哈特在19世纪中就觉察到,

现代化导致旧有社会纽带的解体,并创立了新的、非常强有力的束缚,基于可怕的单一化(terribles simplificateurs)建立,人们被迫放弃对自由的一切热望,其结果是导致精神视野的急骤狭隘化

。

米歇尔·桑德尔在1984年曾说过:“

褊狭性表现得最为猖獗的,往往是那些生活方式混乱、社会基础不稳和文化传统松懈的地方。

”换言之,这其实最易于在一个传统开始瓦解、又处于现代化进程中的社会中见到。在德国,这最终创造了一种不受任何约束地“把个人的心灵牢牢凝聚在一起的”体制,“个人的心灵在这个整体之中丧失了它的内在价值”(梅内克《德国的浩劫》)。

在现代历史上,这是不乏其例的。正如本尼迪克特·安德森在其回忆录《椰壳碗外的人生》中所说的,“当代民族主义很容易被压制性和保守力量利用,它们与之前反王朝的民族主义不一样,对跨民族的团结几乎没有兴趣”,最终,“预期效果是一种未经审视的、高度敏感的褊狭和目光短浅。其标志通常是禁忌的存在(不能写这!不能谈那!),以及强制实行的审|查制度。”

这样,你或许以为得到了净化、凝聚和权力感,但实际上是得到了单一化。《正午的黑暗》中恰如其分地描述了这种感受:“

只有那些对这个国家有着强烈情感联系的人,才会忍受它——否则的话,它的氛围就是地狱,而褊狭的生活会让你感到无聊得要死。

”

4

中国出现这么多狭隘的心灵,并不是偶然的。

数千年来,中国就是一个相对封闭的国家,小农经济盛行。用经济史学者冀朝铸的话说,“中国商业发展的水平,从来都没有达到能克服农业经济的地方性和狭隘的闭关状态的程度。”

乡土社会势必如此。在彝族山区,黑彝贵族具有极为突出的高傲、自尊与褊狭的心态,他们不仅轻视白彝,还轻视一切其他民族。近代湖南民风强悍偏激,对中国历史的发展起到了很大的推动作用,但这却正是出于他们“朴实勤奋、劲直勇悍、好胜尚气、不信邪,甚至流于褊狭任性的乡俗民气”。社会学家费孝通曾说过,

乡土中国很容易出现一种专擅、独断的心理倾向,可以总称为“我执”,也就是人人都以为只有自己掌握着真理

。

此外,中国社会广泛盛行道德话语,但道德却是很难妥协的,因而中国传统上哪怕对族群表现宽容,但在涉及道德问题时却变得异常固执,因为他们心目中只存在一个道理。既然认定了只有自己的观念是对的,那么他就不理解为何要妥协,因为其它任何不同的观点照此看来不是偏离,就是错误。在这种情况下,偏执者也就更易于走极端,所谓“一条道走到黑”。英国学者密尔在《论自由》中早就说过,道德总是被人类社会以最严重的狭隘性和教条主义的态度来对待,因为“

人类在他们真正关心的事情上天然是不容异己的

”。

在现代化的过程中,不同观点的分化、对立、冲突都在加剧,别说是中国这样本来就有封闭倾向的国家,即便是近代早期的英国,也一样激烈。18世纪的边沁主义者就以教条式的逻辑主张,只有功利主义原则的信徒才能接近真理,而他们的对手不是“感情用事者”就是白痴,他们大张挞伐,经常表现出令人难以忍受的教条、冷酷和刻薄,试图劝导所有人都“改邪归正”信服他们的理论。

在中国如果要说有什么不一样,就是国家主义的传统和近代的惨痛经历,使得人们更难容忍多元的声音。事实上,

对狭隘的心灵来说,丰富是混乱,是困扰,使他们更急于找到一个立足点,否则将无所适从。

茅盾在《子夜》中描绘吴老太爷从乡下进城,骤然看到上海十里洋场的五光十色、急速奔驰,一下子昏厥倒地,便是对这类人的写照:

丰富多元对他们造成了“心灵超载”

。

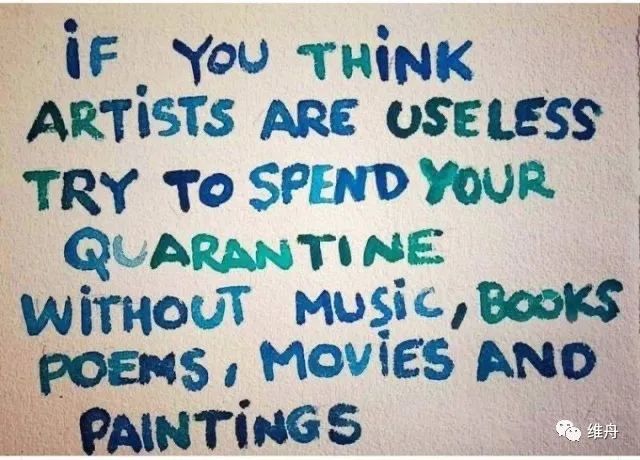

斯蒂芬·金日前的推特:“如果你觉得艺术家是没用的,那么试试看这样渡过你的隔离生活:没有音乐、没有书籍、没有诗歌、没有电影,也没有绘画。”