在《金刚:骷髅岛》庞大体积的重压下,一部优质的华语小片,正在安静地“被死亡”。

是的,去年金马奖最佳影片,《八月》。

看看这惨淡的排片和票房。

别误会,Sir并不是看不惯这种现象。毕竟,看电影这事放在哪个国家,都是娱乐为先。

但Sir仍想为《八月》呼吁一下,是因为在娱乐的高墙下,希望影迷别忘了那一朵朵破墙而出的小花。

影评Sir之前已说过了。

看完金马最佳电影后,我确信这是它应得的

今天,想从另一个角度谈谈《八月》的好——配乐。

好基友

@钱德勒

以浩瀚的知识储备,为我们铺展了一幅当代中国优秀电影与歌的画卷。

文 | 钱德勒

毒舌电影

独家专稿 未经许可不得转载

如何向观众迅速传达一部电影的年代感,造梦,产生共鸣?

答案就是巧妙使用传唱一时的

流行金曲

。

在内地导演中,最会玩这个的是

贾樟柯

。

曾经有人“扒”出他所有电影的歌单,单独拿出来还是很惊人,有些歌其实都是背景音,很容易放过,但它们不知不觉就帮助观众进入角色生活的“那一年”。

贾樟柯是从短片《小山回家》选用《Yesterday Once More》开始就一发不可收拾。

成名作《小武》一共出现11首歌,其中包括杨钰莹和毛宁对唱的《心雨》、王菲的《天空》、李丽芳的《爱江山更爱美人》等。

“故乡三部曲”的《站台》和《任逍遥》本来也都是歌名。

他很钟情叶倩文的广东歌,《二十四城记》和《天注定》分别使用了她的《浅醉一生》和《珍重》。

贾樟柯曾经说,对那个年代绝大多数的金曲都了如指掌,张口就来,自己曾经也是穿着喇叭裤、梳着大背头的“摇滚青年”。

《浅醉一生》《珍重》

贾樟柯,的确称得上是第六代导演中的“时代曲库”,地位稳固。

数量之多,曲风之杂,难望项背。

但是有两位后起之秀在今年影坛出现了,一个是

韩寒

,另一个是2016年金马最佳影片《八月》导演

张大磊

。

韩寒、张大磊

先说韩寒,第一部作品《后会无期》直接翻红了两首老歌,一个是英文歌《The End of the World》

(邓紫棋翻唱电影同名曲)

;还有就是万晓利翻唱的《女儿情》;第二部《乘风破浪》,就是刘家昌的老歌《在雨中》。

《

The End of the World》

《女儿情》

《在雨中》

《

The End of the World》

《女儿情》

《在雨中》

韩寒这个“老灵魂”毋庸置疑了。

张大磊的《八月》故事就发生在1994年,而这一年恰逢中国流行歌坛“94新生代”崭露头角,看看电影字幕,他用了哪些插曲:

导演曾经透露,曾受过贾樟柯《站台》的影响。

从最终的成片来看,流行音乐对于“时代感”的塑形作用的确很明显。

张大磊本身就是一个摇滚青年,曾经组过乐队,少年读书的时候也是《中国音乐电视》的热心观众,碰到好听的歌都会学唱。

可能是为了证明自己玩乐队的“童子功”,在《八月》首映发布会上导演干脆过了把瘾,亲自弹唱近7分钟,视频如下:

|视频长度:6分51秒|

需要注意的是:他演唱的是自己写的《有云的日子》,但有两句歌词是致敬。

一句是:

你

知不知道,思念一个人的滋味像是喝下一杯冰冷的水。

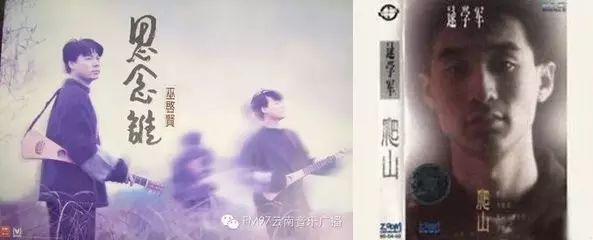

这是来自于沈庆作词、景岗山原唱的校园民谣《思念谁》,巫启贤后来翻唱过。

还有一句是:

跟我去爬山吧,山上有雪莲花

,来自于校园民谣《爬山》,作者禄学军。

《思念谁》《爬山》

好,不再罗列歌单。

所谓的时代金曲并非灵丹妙药,某种程度,它是一把双刃剑,如何参与电影叙事,用得好是加分,用得不好,就失之矫情了。

我认为,《八月》比《乘风破浪》用得好。

韩寒显示出自己对金曲的熟悉程度,但《在雨中》的话题性显然超过它本身在电影里的叙事功能。

《八月》用的最好的一首歌是

《你在他乡还好吗》

。

这首歌的原唱是光头李进,作词人是李广平。

它最直接的主题就是给予在他乡挣生活的亲人一种

深切但无力的祝福

。

电影《八月》的故事,讲的是一个叫小雷的男孩如何经历了1994年的夏天。

在这个夏天,整个国家已经以匆忙到好像不敢回头的态势加快速度,要清扫那些曾经困顿、积攒多年的尘埃,

但就在这个过程中,以家庭为单位的社会细胞发生了裂变。

作为家庭掌门人的小雷父亲就要选择要不要“低下高贵的头颅”,要不要跟自己瞧不上的人打工赚钱。

人

不能低下高贵的头颅

下岗,就意味着要离开曾经以为一成不变的家园,去外地打工,从头再来。

《你在他乡还好吗》就是一首“打工歌”,从今天的眼光来看或许有些low,但它表意直接,很容易进入集体记忆。

作词人李广平,其实还写过一首歌,甘萍演唱的《潮湿的心》,贾樟柯在《三峡好人》里用的是卓依婷版,沈红和东明在平地起舞。

《他乡》和《潮湿》的作词人都是一个人,可以看成是一枚硬币的两面,是男版和女版的 “打工歌”。

可以说是时代的《走西口》,每一次当经济潮流发生巨大的转弯时,就会有一大群人随波逐流,被冲得七零八落。

情歌,一直以来都是用来抒发那些不太好概括的时代通感。

不要小看这些靡靡之音,如果被准确地放进故事里,与人物的命运就是血肉骨皮的紧密关系。

比如陈可辛的《甜蜜蜜》,完全就可以看做是一首邓丽君的歌:

“你的笑容这样熟悉,我一时想不起,啊,在梦里,梦里梦里见过你”。

什么梦?如果从电影的主题来看,当然不是春梦。

而是因为政治、经济等各种大环境改变而被深远影响的故土归属感,这就是“故国梦重归,觉来双泪垂”。

黎小军和李翘从内地来到香港又纷纷去了纽约,他们一度以为自己是走在故乡同胞的前列,努力追赶时代潮的前排,但是时代潮并非线性的方向,它是旋转的,翻腾的,当他们在纽约的街头重逢时,已经带着他们并不年轻的爱情,成为后邓丽君时代的遗老。

而这个时候,内地的“中国合伙人”就要上台了。

这些要在时代广场敲钟、第五大道买买买的“合伙人”其实就是从电影《八月》所描述的1994年走出来。

电影《八月》风格是舒缓的,导演说故事也是简单的,就像一层薄薄的皮,但是在皮下就是汹涌的潮流。

就是这样,片中另一首歌曲《江河万古流》,是电视片《九州方圆》主题歌,从歌词就能看出,它唱的是什么:

炎黄子孙志未酬。

中华自有雄魂在。

在电影中,唱歌的是一个中年胡须男,每天都在阳台上吊嗓子,风雨无阻,但是他并没有意识到,他所生活的厂子已经在改制了,有的人已经下岗去谋生路了。

更让人唏嘘的是,现实生活中的表演者就是一个高中体育老师,特别想当演员,但是导演说“他演得特次,没人愿意用”,“他也爱唱歌爱写毛笔字,唱得不好,写得一般,但是他就是很享受”。现在,他还是当体育老师,曾经想让导演带自己参加北京的宣传活动,被婉拒了。