今天分享的书籍是《 斯坦福精准社交课:让怕生的人更成功》作者: [日]竹下隆一郎 ,这是写给内向者的社交指南,这种方法除了可以用在职场中,还非常适合自由职业者,书中有些观点非常有启发性,会找时间做下尝试。

2021年第1本书

本书教你从关键人脉中,找出能一起共事的人,让你在保持社交距离的时代,不聚会、少出门,也能与人高效连结,创造人脉竞争力。

信息的传播方式在不断变化,人们高速地交换信息。

在与对方接触时,我最为重视的是自己“喜欢对方”的这种感觉。当然,这和恋爱中的“喜欢”是有所不同的,一句话总结就是:“在一起时,是否会直觉地感到舒服。”

简单来说,打造精准社交的关键就在于此。

勉强自己与“难相处的人”继续相处,是没有意义的。

与其勉强自己“与难相处的人”相处,不如与“在一起感到很愉快的人”产生联系、一起推进工作来得更为简单些。

-

只和直觉上感到“在一起很开心”的人交往

-

对于难相处的人,勇敢地保持不关心的态度

① 寻找七个你喜欢的人

训练自己严选三明治馅料,在严酷的世界中生存

三明治馅料 理论来自 “斯坦福”的艾希教授:“如果今后各位进入商界,一定会遇到不知何为正确答案的时候。这时,就像选择自己喜欢的三明治馅料一样,依据自己的感觉进行选择,结果可能会更好。”

能够让自己的企业在真正意义上有别于其他公司的,正是高层管理者们抛却道理后的热情,以及他们在经历了人生各种炼狱般的考验后形成的情感上的“喜欢”。

首先有意识地找出七个自己喜欢的人。

锻炼自己以“喜欢”为基准进行选择,只和七个你喜欢的人进行联系。

② 不要结交把 “嗯,不过” “虽然这么说” 这种话挂在嘴上的人

作者参加过一个有趣的表演工作坊。

首先要从小组六个人当中选择一个人作为“发表意见的领导”一角,老师只会规定这个人的发言内容,余下五人的工作内容是要准备宴会。他们要在大家面前“用三种模式表演短剧”。

演出的第一种模式规定:发表意见的领导无论听到什么都要说“NO(不)”。

第二轮发表意见的领导被要求对于任何意见都必须说“YES(好)”。

最后一种模式的短剧演出。在这个模式中,领导必须说“Yes,but(嗯,不过)”。

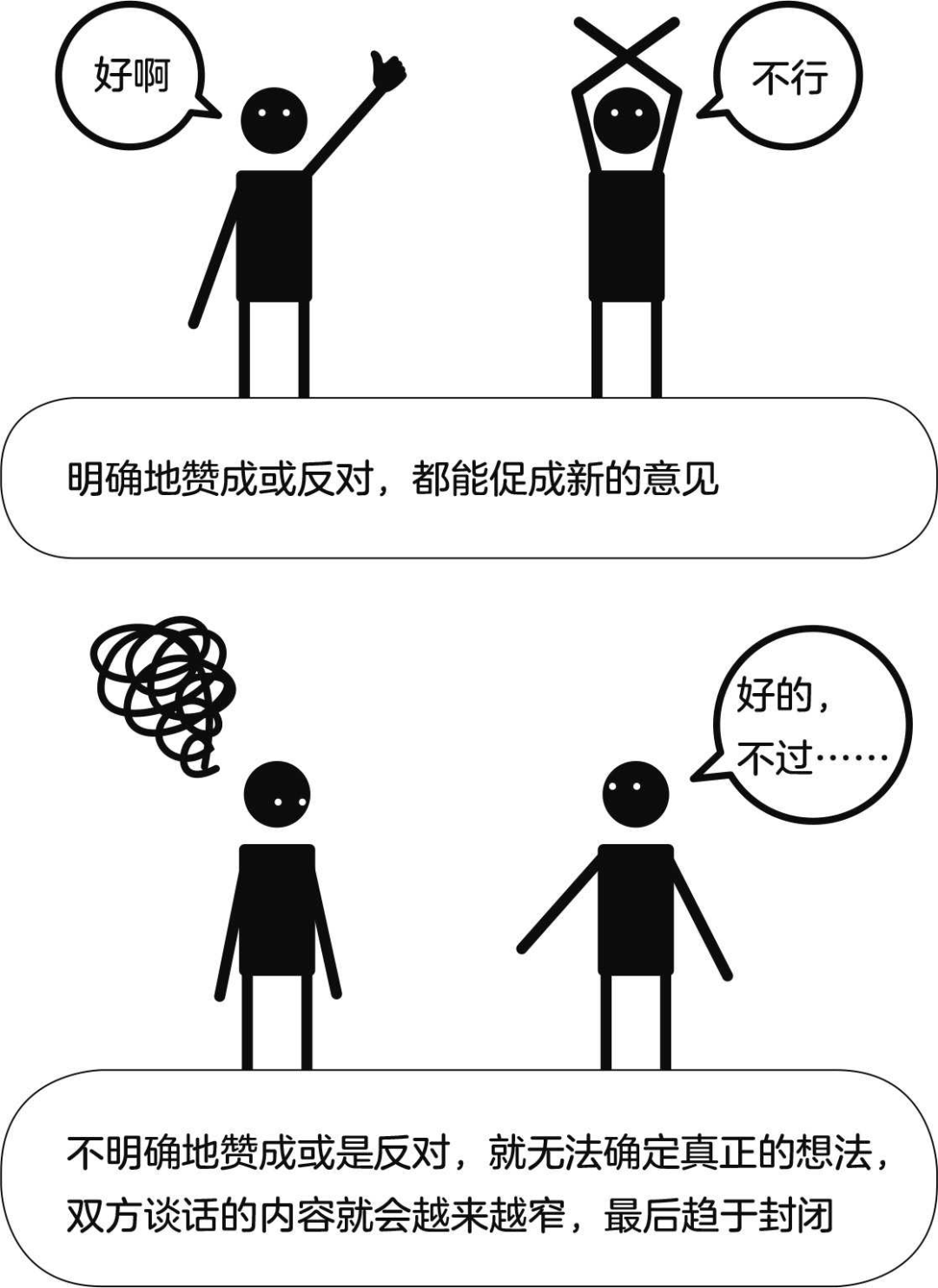

作者发现在沟通中真正让人感到困扰的是总说“嗯,不过”这种模棱两可的话的领导。

这种谈话好像会永远进行下去,大家的心情开始烦闷起来。让人感觉不可思议的是,之前一直被否定、被说“NO”时,大家还有笑声,相比之下,此时讨论的气氛竟然还不如一直被说“NO”时那样轻松。

在“Yes,but”剧中,领导看似是赞成的,却又在“不过”的后缀中说出了各种各样的想法,导致双方的对话范围越来越狭窄,话题无法“展开”。

不和身边说“嗯,不过……”的人交往

③ 先别交换名片, 直接开始交谈

名片上没写的信息更能提高亲密程度。

与其谈论各自的职位,不如与初次见面的人谈论“最近在做的有意思的事”“工作上的展望和梦想”“关注的新公司(今后可期待的新兴企业)”等。

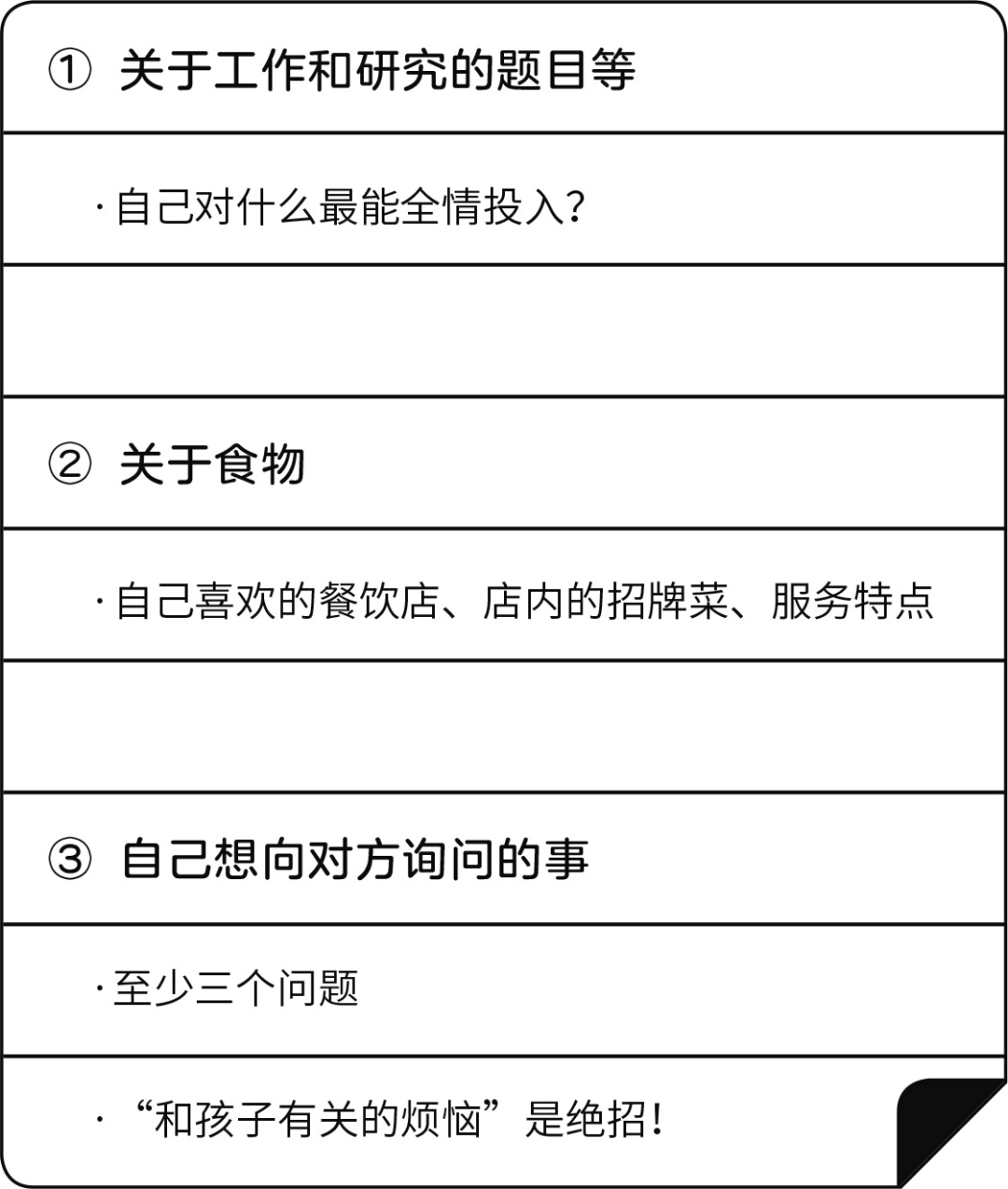

小型谈话的要领

在一张A4纸上写出以上三条备忘录

④为自己配备一位 商业教练

大多数人的烦恼只有两种,分别是“白宫的烦恼”和“咖啡的烦恼”。

所谓“白宫的烦恼”,指的是总统、专业人士和阁僚应该一起努力去面对的世界级课题,例如“如何消灭战争”“缩小贫富差距”等等。这些烦恼是凭个人的力量无法解决的。

而“咖啡的烦恼”指的就是那些和朋友、领导或者家人一起去咖啡店,边喝咖啡边商量就可以解决的问题。我觉得这个比喻真是太有趣了。

作者建议:需要拿出勇气,拜托重要朋友来做“指导教练”,如此一来,你们之间就能进行完全不同的交流了。

-

每周设置三十分钟的训练时间

-

拜托精准社交中的某个人来做自己的教练

⑤ 用抽象的话语展开 对话和思考

提出抽象问题,驱动想象力

在聊天时,要注意:“具体的事物会有损多样性”“抽象的话题能让谈话变得暧昧模糊,使更多的人能够参与进来”。

它容许人们进行多样化解读,因此,即使谈话者对于主题不是十分了解,也能加入到谈话当中来。

看报纸、看电视时遇到了有趣的词,或者在和某人聊天时觉得某个说法很棒时,就记录下来,投到“大脑口袋”里。

⑥ 用纸和笔吸引别人

我在遇到重要的人或者觉得今后会有深度交往的人的时候,就会应用这种方式,马上在笔记上画图,有时会真的用剪纸的方式将自己的想法“有形”化。

使用便利贴,让问题“看得见”。使用素描本做一个连环画风格的陈述。

使用具体物品,现场制作,会给对方留下深刻的印象

⑦在充满变数的时代里 寻找“微小的变革者”

手冢先生同时也是一家拥有两千五百名男公关的俱乐部的管理者。

他说,在男公关的世界里,比起用电子邮件传达事情、用合同规则来约束对方,不如口头说服对方,用吵架的方式向对方传达自己的想法,这样更“奏效”。比起看名片,不如看面前的对象“在说什么”,这样更具有震撼力。

通过谈话一决胜负,而非文字。

而硅谷最喜欢“交谈”。从积极的意义上讲,这是一群“想要搞破坏”的人,他们聚在一起,把想到的创意和某人谈一谈,然后便一往无前。更容易激发出伟大的创意。

打造精准人脉,要重视谈话中的“破坏性”。多找机会进行见面沟通。

找出身边的“微小变革者”。(个人理解是是用不同角度去看问题的人、不断升级自己认知的人)如果能做到有别于昨天的“1.1倍”,那么今天就是“1.1”。这样不断地重复着,很快就能超过“2.0倍”。

我们要和那样的人成为朋友,哪怕只有几个人,甚至只有一个人也好。看见对方的成长,自己也会受到刺激,从而发生改变。去发现进行“1.1倍”改革的人,也是打造精准人脉的秘诀。

带地图不如带指南针,要相信你喜欢的人

当你身处一块地图也没有记载的未知土地上时,与其带一个画满了世上所有区域和道路的地图,倒不如带一个能辨认方向的指南针。

划时代的商业模式如雨后春笋般出现,人工智能和机器人进入职场的时代也近在眼前。在这样一个瞬息万变的时代,比起一个事先写满了职业规划和人生战略的“地图”,人们更渴望有一个能帮助自己随时辨别前进方向的“指南针”。

于我而言,所谓的指南针就是“和真正有趣的人相遇,并喜欢上对方,和这个人一起工作”。

因为棘手的人际关系而消耗人生,那是得不偿失的。跟随自己认定的那个人的脚步去构筑自己的事业,这才是时代的大势所趋。

-

遇到合得来、感觉对的人就跳槽

-

不断地与精准结交的人一起共事

找到喜欢的人后,再开展新项目

不是想好做什么以后再去雇人,而是因为结识了想在一起工作的人,才开始工作——这便是促进新项目成功的秘诀。

在今后的社会中,我们必须面对堆积成山的所谓“没有答案的问题”。如果没有可以依靠的“专家”,就需要自己从零开始成为“专家”。为此,只能通过建立“精准人脉”,和喜欢的人一起,不断去挑战。

“最近的1万日元都用在了什么地方?”

如果不知道对方的LINE等联系方式,“对话”就是你鉴别自己喜欢的人的有效方法。

作者会提出所谓的“绝杀问题”。这就像足球比赛中上演的“绝杀传球”一样,我将以“能否回答好这些问题”为参考,明确自己是否能够“喜欢”上对方。

第一个绝杀问题是:“你认为AI(人工智能)会给你的工作和人生带来怎样的改变?”

问这个问题,可以了解对方是否能够抽象地理解自己所从事的工作结构,将来如果我们不能和那样的人一起工作的话,就将会被时代所淘汰,而且我也喜欢能够像这样思索未来的人。

另一个“绝杀问题”是问对方:“你最近的1万日元都用在了什么地方?”

作者所说的1万日元合人民币622元,通过询问花钱做了什么,可以发现一个人的本质。

除此之外,有效的方法还有一起散步。通过散步,你可以清楚地了解对方。

让对方喜欢上自己的三个方法

作者自己会经常在生活中做一些新的尝试,很贵的有关现代艺术的书,非常高级的橄榄油等等。

倘若经常在日常生活中尝试这种微小的“变化”

,深入思考这些变化背后的意义,那么就会令你在工作的闲聊时间或是吃饭时的对话中充满魅力,对方也会对你产生更大的兴趣,说不定还会给你的工作提出建议。

还建议“在社交平台上保持活跃”,不断分享自己的观点和看法,能吸引更多兴趣相投的人。