在已成过去的2017年,我们

见证了AI战胜人类围棋手的突飞猛进,听了一整年通用数据保护法规(GDPR)即将到来的风雨飘摇,但最终,我们还是被“我,区块链,炒币”的呐喊声所吸引。

那么,这些伴随我们度过整个2017的热词,会将如何影响我们的

2018呢

?

GDPR

下的2018

,

AI

会失去神奇吗?

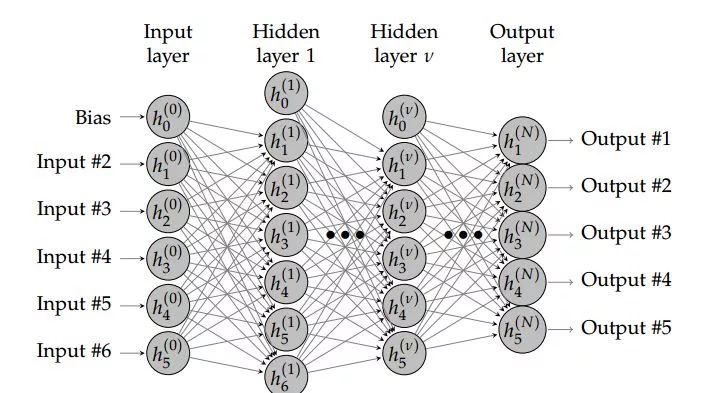

深度学习技术的突破将沉寂多年的AI重新带上风口,但对方兴未艾的AI行业来说,

《通用数据保护法规(GDPR)》即将生效的2018年,或将再次决定行业未来走向。

欧盟通过的《通用数据保护法规(GDPR)》将于2018年5月25日生效,这对数据相关产业来说事关重大,在这一天,欧盟成员国的大多数APP将不能再肆意使用用户个人数据包括在IP地址、邮箱、浏览习惯、个人爱好等。

严格的个人数据规定的影响范围广而深远,而以数据为生产力的人工智能行业,将受到巨大影响。

圈内详解《通用数据保护法规(GDPR)》的文章已数不胜数,细节不再赘述但有三点颇值得注意——

-

GDPR在管辖范围上较Directive95/46/EC有所扩大,所有在欧盟成员国内提供服务的组织都包含在内。

-

个人拥有数据的遗忘权、转移权等权利,使用个人数据需要获得数据主体的允许,并告知数据用途。

-

GDPR要求机器自动决策需要作出正确的解释,防止由于种族、意见、健康等等歧视而产生不好的影响。

第一点意味着GDPR虽为欧盟法规但具备全球影响力——凡是在欧盟成员国内有涉及个人数据的企业都需提高警惕;

第二点意味着个人数据使用的收紧——人工智能却往往需要海量的正确数据进行模型训练;

第三点机器自动决策的“解释权”则直指AI行业发展的“旧债”——智能化业务规则可解释性极差。

那么2018年,AI会失去神奇吗?

以目前人工智能行业的业务实践来看,

构建人工智能系统,60%-70%的工作都花费在包括设计数据、获取数据、清洗数据和整合数据等步骤的数据准备环节。

李开复先生曾在一篇文章中谈到,中国已开始在智慧城市开展大数据收集工作,公民的隐私当然会受到损害,但算法也将因此变得更加丰富。也从侧面反映出隐私数据在人工智能算法开发领域泛滥的普遍事实。

而《通用数据保护法规(GDPR)》为AI带来的首个难题就是数据获取难度的增加

——

弱人工智能阶段的人工智能系统高度依赖于海量数据训练,并且算法本身对数据对错几乎没有甄别能力。这也意味着数据作为整个人工智能产业链的最上游,会影响到人工智能的产业链中下游甚至整个场景应用。

可以想象2018年5月25日这天,欧盟成员国的大多数APP或将去除深度学习,除非他们打算向用户申请使用权限或者为这些用户数据进行脱敏,否则他们将面临最高达全球收入的4%。

离开取之不竭的个人隐私数据,意味着离开发展初期的低数据门槛。

对欧盟范围内的人工智能企业来说,意味面临着两种选择——提高技术门槛避开非法使用隐私数据或者前往其他国家寻找更低的使用门槛。

可是谁又能保证,GDPR不会影响其他国家的数据政策呢?

第二个难题则是针对自动决策的正确解释。

在反垄断案件中,谷歌等公司如被问到为什么在搜索结果页顶部显示某一产品,而不是其他产品,会怎样回答?大部分时候他们会让工程师带上小黑板,为法官讲述算法模型的构成以及如何混合数据获得结果,然后换来法官一句:“请说人话,谢谢。”

没有人能轻易地重建机器学习的决策逻辑,但往往深度学习的决定最终会比一般样本更具歧视性、种族主义和性别歧视——对欧盟来说,这有违他们对基本人权保护,

因此即将实施的通用数据保护条例(GDPR)要求有效地创造一种“解释权”,使得公民有权利要求解释算法决策的背后逻辑。

虽然这种新权利尚存争议,但来自埃森哲的分析师仍然建议企业接受可解释的人工智能,以便在未来证明自己的企业不受监管机构的影响。

于是在2017年,我们看到“可解释的AI”作为一门学科出现,汇集了学者、业界从业者和政策制定者的参加,而2017年9月,麻省理工学院的工程师们在公布了一项技术,该技术有望提供关于任何自然语言处理网络的洞察和分析,而不管其背后的软件是什么。

在2018年照亮深度学习模型黑箱的路上,希望也将与压力并存。

区块链:挺过泡沫,娶我可好?

没人会质疑区块链是个好技术。

区块链技术脱胎于2009年诞生的比特币,概念却是在2014年才由以太坊正式提出。

区块链是利用哈希算法加密运行的散列值构建链式结构,换而言之,区块链技术其实就是中心自动化,它意味着数据透明与隐私保证。

而目前,我们正处于区块链的协议层开发阶段,那些或将真正影响区块链未来的底层协议正在出现——如 IPFS 用于跨任何应用的文件共享;垂直行业如用于保险的 Etherisc 及用于 P2P 商业的 OpenBazaar。

这场景一如互联网时代初期TCP/IP、HTTP、HTML、DNS、FTP、IMAP、SMTP成套协议的出现——无数开发者尚在等待清晰的方向。

当然,如今也没人质疑区块链经济的泡沫。

区块链开始为公众所知是在2016年,2017年因ICO热炒成为媒体热点,但绝大多数人对区块链究竟是什么、有什么用处仍然是一头雾水。

自中国央行2017年9月4号将ICO定性为未经批准非法融资行为以来,仍有多家公司选择“绑定”区块链——2018年年初,360、京东、万达、美图、暴风等上市公司密集入局区块链,领域涉及云服务、食品溯源、内容、游戏等多个领域。

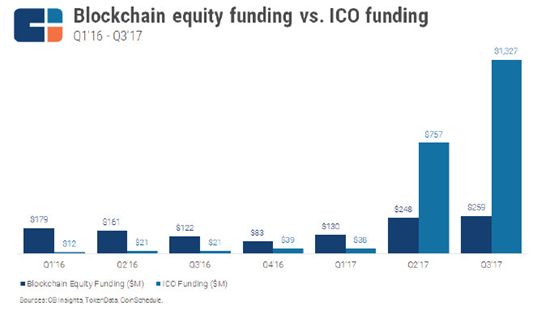

不仅是国内,区块链让全球为之狂热——沃尔玛和Pfizer在食品安全和药品追踪方面完成了区块链试点,首次币发行(ICOs)大受欢迎,2017年融资超过2亿美元。

根据CB insghts2017下半年发布的报告,截止2017年11月,首次币发行(ICO)增长超过20亿美元,过度投资的问题还在继续,ICO在早期融资(天使轮、A轮、种子轮)平均多出3百万美元。

而风险投资方面,更多的风险投资公司正直接投资于加密货币对冲基金、ICO和代币。

块链股票投资VS ICO投资

如果我们想了解”区块链会如何应用?“,那么最值得关注的可能是那些躬行者,他们在奋力寻找答案——

在2018年瑞士达沃斯世界经济论坛上,联合国国际计算机中心宣布加入了区块链数字身份项目ID2020联盟,目的是通过开发区块链技术,让人们掌握和控制自己的数字身份,从而解决没有合法身份带来的各种风险与问题。

如果我们想知道借区块链投机产生的泡沫何时破裂,那么回顾互联网发展的历史或许更有启发——

参照互联网历史,2000 年的崩盘冲破炒作泡沫,重新调整了行业期望,并在2003年左右迎来了被称为 Web 2.0 的发展阶段,进而有了后来持续不断的互联网繁荣。

“币圈”与“链圈”是两个不同的世界,“币圈”人坚信这是一场货币变革,他们要在变革中通过先期投资获得财富,而“链圈”人则相信区块链这一底层技术将带给每个行业巨大变革。

事实上,区块链与广告技术的结合已经火热开展起来。

近期,由于谷歌和Facebook等平台的内容环境始终未得到改善,

拥有98亿美元年营销预算的日化广告品牌商

联合利华(Unilever)

表示,已经与IBM合作在一个新的试点项目中使用区块链技术,旨在消除广告欺诈并通过数字分布式账本技术提高透明度。

互动广告局(IAB)近日也发布的首部广告区块链白皮书

《区块链在视频广告的应用:发行商和广告主使用案例市场快照》

则表明

,

区块链技术正在加紧解决诸多数字广告的重大问题。

区块链的投资和炒币神话拼的是故事和概念,韭菜还是那些韭菜,而庄家总在韭菜们“挺住”之后拿走最后的胜利果实。

无论观察当前区块链发展,还是回顾互联网的早期变革,我们发现将技术投入实用的变革的主角都是实干者。

2018年,“币圈”人会否戳破泡沫说不定,但“链圈”人一定能带来区块链开发应用的春天。