借着今天社交产品这么热闹的趋势,说一些自己的想法。

1.要把社交产品当作工具看待

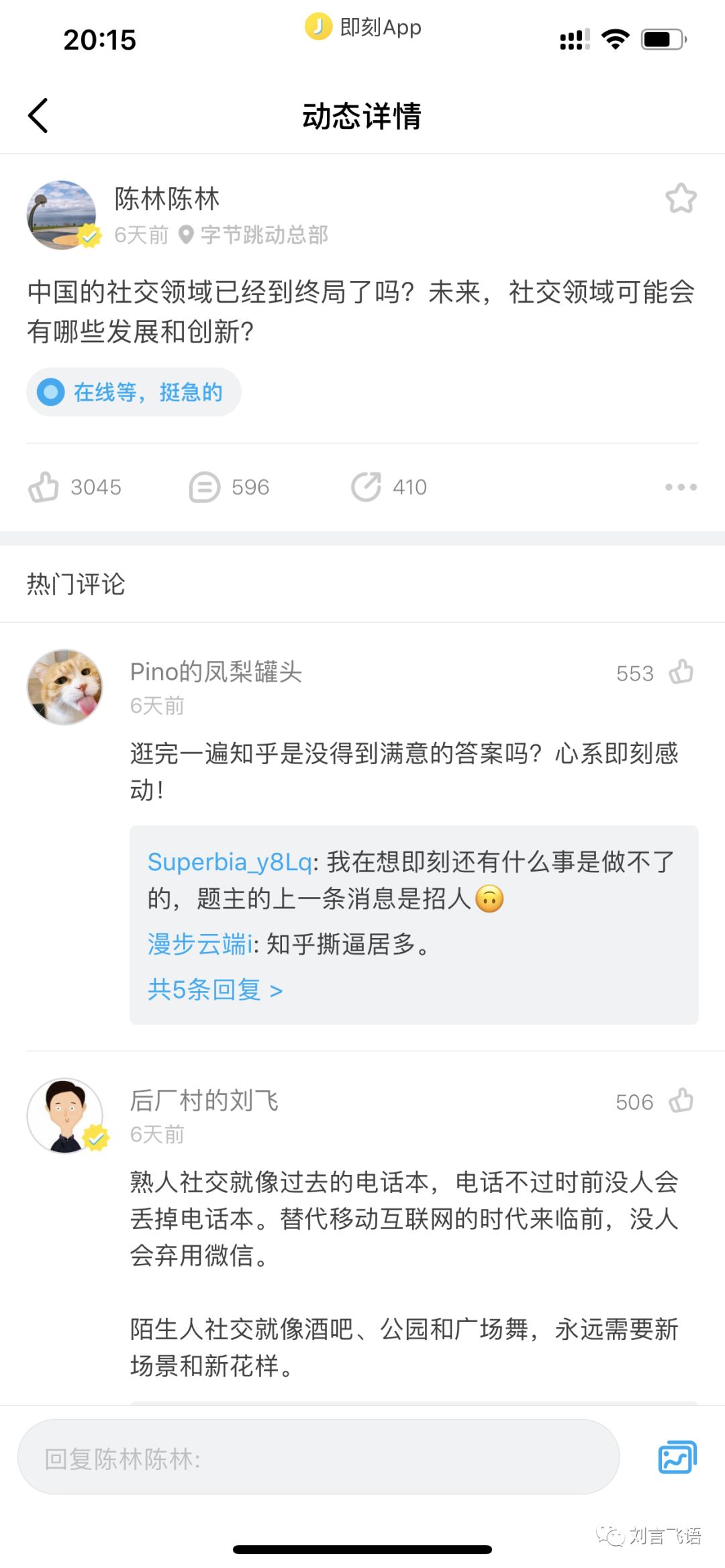

不管玩什么花样,社交产品的本质依然是工具。头条CEO陈林在即刻问社交领域的终局是什么,我是这么回答的:

先要把社交产品当成具体的工具,确认用户使用工具的目的,才能再往下做分析。

对于熟人社交来说,社交产品就是电话本。微信已经是现如今当代中国人的电话本和电话系统,用来做更高效的通讯(异步效率远超同步),文字是基础,而语音、表情、图片、视频,都是通讯中增加信息密度的方式。

对于陌生人社交来说,社交产品就是提供了一个场所外带匹配对方的工具。陌陌的核心逻辑就两条:这里有海量的女性用户;你能用兴趣标签找到喜欢的女性用户。一个是基础能力,一个是效率工具,让用户达成目的。

所谓匿名社交或者树洞类产品,本质仍然要提供一个结识人的场所、提供匹配工具,否则只能倾诉不能持续交流的话,跟自己写日记本没有区别。因此匿名经常涉及的脆弱、抑郁、痛苦等情绪,也会变成结识人的工具。

这世上还存在什么别的花样吗?不存在了。

2.多闪就是个突出了视频形式的微信

多闪面向的是年轻人的社交,且从功能定位明显是熟人社交,对标的是微信。可是正如大家所预期的,熟人社交产品没办法做得过微信的关键并不在于通讯的形式是文字语音,还是视频,而在于整体的替代成本太高。

俞军老师的价值公式是,产品价值=(新体验-旧体验)-替代成本。替代成本是所有或者哪怕一部分微信关系链都迁移到多闪,这都是高到离谱的。

比较有争议的在于视频作为即时通讯的新形式,之于微信,会不会就像微信用语音功能新体验压制了短信的旧体验一样,有着极大的体验差。

我的判断是,语音可以做到跟文字一样的成本收益,视频却不能。道理简单,语音的学习成本和操作成本太低,只是长按按钮就可以了,比打字效率更高,在语音转文字能力成熟的前提下,

作为工具

通讯效率极高,因此语音可以替代文字。

而短视频则无法达到同样的效果。假如是娱乐用途,那视频制作成本很高,在熟人社交中的作用也有限;如果是日常沟通的用途,那视频相较语音而言并没有提供更多的信息量,除非真的遭遇有趣的事情(明星演唱会、好玩的小狗小猫等),这在生活中一定是低频的,体验差不构成语音之于文字那样的压制。

回到多闪,我们就会发现,它有更佳的视频制作和交流的体验,可是,然后呢?熟人社交的99%内容仍然会是语音、文字和图片,因为更加高效。

值得一提的是,多闪根据输入内容自动识别动态表情的体验非常棒,虽然不构成有效的体验差(毕竟微信里的表情大都够用了),但仍然很赞,场景思维很赞。

3.时刻视频代表微信的工具逻辑

就像金老师说的一样,多闪更像是用 Snapchat 的功能分析反推出来的一款社交产品,不是用户逻辑正推出来的一款社交产品。

听完张小龙前几天的演讲,我最印象深刻的是,微信的设计逻辑在他心中是完美自洽的,是环环相扣,自用户始,到用户终的。工具是让人使用的,因此不存在什么“社交产品”跟“社交产品”的对抗、“视频产品”跟“视频产品”的对抗,存在的是我该如何满足用户在用我的工具时的需求,形式正巧是视频而已。

在日常生活中,一个类似动态朋友圈封面的“时刻视频”,就是会比朋友圈更有效的描述自己当下状态的

工具

。它天然就能被理解,就像当初的朋友圈,每个人都知道这是记录自己生活的工具,于是它就能够被使用、能够让社交更有效。可多闪不是,多闪看起来是:“我定义了一种社交方式,你们都快来学习潮流”。这不是工具思维,这是品牌营销的思维、市场宣传的思维。

时刻视频的隐蔽导致如今使用量不大,是张小龙节制的体现。把有效期改成三天就能让这个功能使用量翻三番。我总觉得迟早会改的。

4.增长黑客精神和古典产品精神

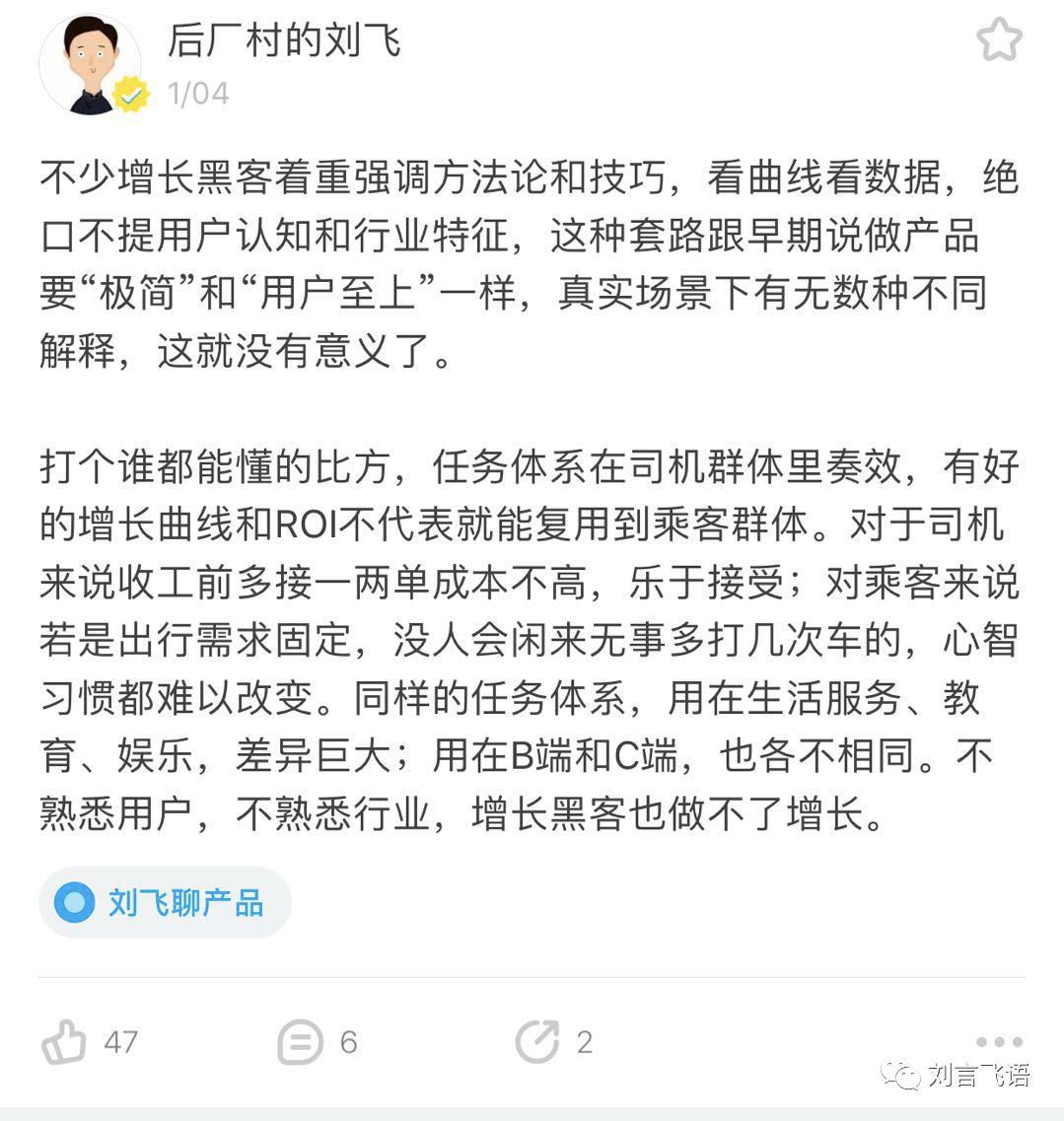

月初我在即刻发了这条消息:

头条代表的高效获取市场的产品手段,是深得增长黑客精髓的。在头条内部都会有专门的 User Growth 中台团队把能力输出给所有产品线,每条产品线又会有无数国家和地区的分支,在许多地方用这套打法所向披靡。

我曾经一度被这样的战斗能力所折服,认为这就是互联网产品的未来。不过,在遭遇了两件事之后,我的这种折服就变弱了许多。

第一件事是,有从头条离职的朋友告诉我说,那里的产品决策权很弱。我说怎么会呢,不应该这样的纯线上产品,都是产品经理来驱动的,从规划方案到实验论证都可以把控吗?他说其实不是,因为产品通常不需要想太深。逻辑也很合理:既然有这么强的A/B/C...实验能力,何必想太深呢?大不了多实现一份产品方案就好了。