数据库是当之无愧的关键业务应用,不管是互联网企业,还是非互联网的(传统)企业,最核心的数据,都放在数据库里面。

以Oracle为代表的关键业务数据库,首当其冲的要求就是高性能,当然高可靠与高可用是必备基础。正因为这些特性,面向关键业务应用的软硬件平台,一直都在寻找最好的技术和架构。要注意“最好”不能等同于“最贵”,“高端”二字一定要经得起实践检验。

当然,“最好”的定义要与时俱进,而不能刻舟求剑,躺在过去的功劳簿上睡大觉。时光倒退回十年前,有专门为数据库应用打造的王牌组合——IOE:I即是以IBM Power为代表的小型机平台;O即Oracle数据库软件;E则是以EMC(现已被Dell收购)为代表的高端SAN存储。大约从2000年开始,IOE可以算是关键业务数据库应用的最佳组合,或者竞品模仿的范式(小型机+商业数据库软件+集中式存储)。

但是,历史的车轮滚滚向前。在21世纪第一个十年即将过去的时候,三驾马车开始解体。在互联网和非互联网(企业)战线上,替代IOE成为一个热门话题,并在实践上获得成功,虽然两大市场需求不同,但都不约而同,大有齐头并进之势。

最广为人知的当属互联网巨头阿里巴巴掀起的“去IOE”:计算方面,用日渐成熟、价廉物美的x86取代Power小型机;存储方面,用PCIe SSD取代EMC的高端磁盘阵列。

甚至IOE阵营内部也在发生类似的变革: Oracle于2009年收购Sun之后,正式推出自己的数据库一体机Exadata,同样是用x86+PCIe SSD组合把“IE”踢出局。Exadata主要面向传统企业市场,但也有PayPal这样的标杆型互联网用户。

阿里与Oracle的最大区别是要不要去O。Oracle当然不会把自己的命革掉,阿里则出于大规模应用的成本、自主可控等考虑,先是用MySQL替代Oracle,后又在MySQL基础上发展出了OceanBase。这种做法非互联网企业难以效仿,很多企业连MySQL都玩不转,更别说自己打造数据库软件了。

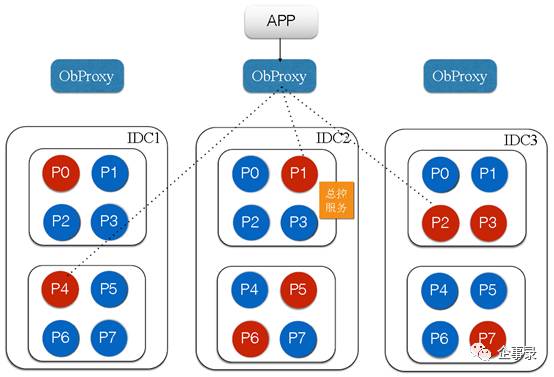

OceanBase的跨数据中心分布式架构

阿里巴巴、亚马逊、Facebook等互联网巨头,由于体量够大,可以自成体系,技术上能形成足够的掌控力。只要能满足业务的需求,不仅在软件上可以发展出自己的分支,硬件上也可以先于市场引入新的技术,甚至是尚未形成工业标准的产品。譬如,Facebook和阿里都比较早的大规模应用PCIe SSD初创企业Fusion-IO的PCIe SSD,以获得数倍于SATA SSD的性能和容量。

Exadata导入PCIe SSD的时间也不晚, Oracle收购Sun之后推出的ExadataV2就使用了Sun品牌的PCIe SSD,作为数据库存储的Cache。之前基于HP服务器的初代Exadata(存储服务器)只有传统的硬盘,定位在OLAP(在线分析处理)应用。正是从V2这一代开始,Exadata在PCIe SSD的强力助推下,越来越能胜任OLTP(在线交易处理)应用了。

Oracle的Exadata数据库一体机市场占有率不能说有多高,但作为最懂数据库的厂商,其硬件的选配对Oracle数据库的用户无疑具有很强的借鉴意义。从V2开始,Exadata保持了很高的换代频率,包括X3、 X4 、X5乃至最新的X6,基本都紧跟闪存的发展潮流,来提高整个系统的性能。诚然,随着时代的进步,Exadata的软硬件技术都在不断提升,但是SSD方面的变化,比Exadata中CPU按部就班跟着Intel升级,要显著得多。

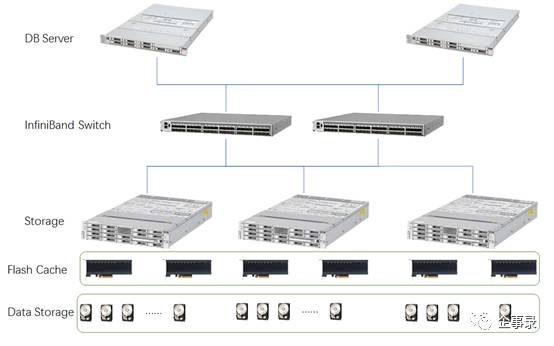

Exadata数据库一体机典型架构。以Exadata X5为例,最上为DB Server,可以是双路E5(比如X5-2),也可以是八路E7(比如X5-8),最小两节点组成RAC,保证高可用,上面运行ASM为数据库提供存储接口;而应用数据则是通过双冗余InfiniBand交换机连接存储在(最小)三台存储服务器上(Oracle称为Cell),存储服务器内使用两块或多块PCIe SSD作为缓存

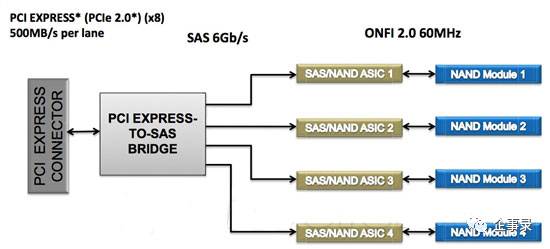

与互联网巨头有所不同的是,Oracle在Exadata的PCIe SSD选择上,更为关注可替代性。以Exadata V2采用的Sun F20 PCIe SSD为例,这是一种基于(PCIe接口)SAS控制器+SATA SSD模块的桥接(Bridge)方案,架构上不如以Fusion-IO为代表的原生(Native)方案先进。但是,当时市场上可以选择的原生方案很少,而且技术路线不同,很难成为标准。反观桥接方案,虽然过渡性质明显,但其构建模块却分别基于已经标准化的SAS和SATA技术,不同提供商之间的产品也更容易互相替代。因此,一直到Exadata X4这代,都坚持采用桥接方案。

在2012年左右,采用桥接方案的PCIeSSD架构拓扑图(英特尔910系列SSD),实际上是PCIe转SAS。从技术角度来看,这跟使用SAS HBA卡连接驱动器形式的SSD并没有本质上的不同

谨慎不代表保守,事实证明Oracle一直在关注PCIe SSD的标准化进程。闪存的蓬勃发展必然会促进行业进一步整合,用户市场也会驱动其产生一个统一的标准,在Intel、Oracle等行业领导厂商的积极推动下,NVMe(Non-Volatile Memory Express)开始发展壮大,并且随着华为等数据中心供应商的加入,NVMe迅速成为行业标准。

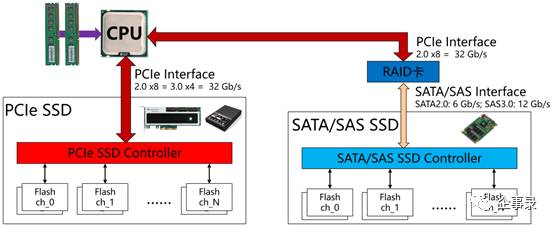

PCIe SSD不仅可以获得比SATA/SAS SSD更高的带宽,还具有更短的I/O路径,随着NVMe进一步根据SSD的特点简化软件堆栈,在延迟上的优势愈发明显

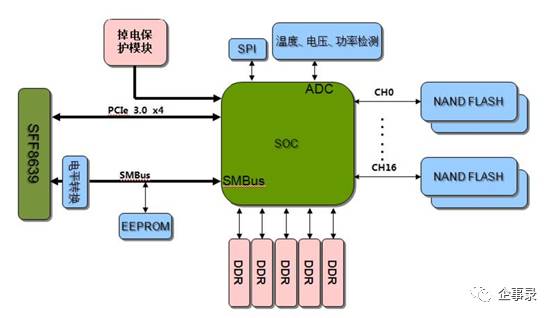

上图为华为ES3600P V3产品架构图,即采用U.2接口的NVMe SSD架构图,这是NVMeSSD的典型架构,相比于原来的桥接方案,或者SATA SSD,其架构优势能够带来更短的I/O路径,理论上延迟更低

NVMe为PCIe SSD提供了标准化的原生逻辑接口,与桥接方案以及SATA的AHCI接口相比(虽然都是基于PCIe接口),I/O路径明显更短,对Oracle数据库应用意义重大。因此,也就不难理解,待到NVMe规范基本确定,有大厂推出基于NVMe标准的PCIe SSD,Oracle跟进的速度之快,堪称迅雷不及掩耳盗铃——2015年1月发布的Exadata X5-2,就转为采用PCIe NVMe SSD,彼时在互联网巨头中,NVMe的接受度也还不高呢。

华为同年(2015年)推出的ES3000 V3系列NVMe SSD。下方为1.6TB容量的传统插卡式PCIe NVMe SSD ES3600C V3,上方为3.2TB容量的U.2规格(2.5英寸驱动器形态)NVMe SSD ES3600P V3,除了形态不一样之外,其他特性基本一致,都可以达到明显大于SATA SSD的容量

在NVMe孕育期间,一种新的PCIe物理接口规范也逐渐成型,这就是SFF-8639。传统插卡式PCIe SSD在可维护性上不如驱动器形式的SAS/SATA SSD,SFF-8639在SAS连接器的基础上增加了PCIe x4的电气接口,在背板的支持下,可以像SAS/SATA SSD或硬盘一样安装在2.5英寸驱动器插槽中,便于从服务器前端维护。为了方便传播,大约在2015年,SFF-8639有了一个U.2的“俗名”。

华为ES3000中的ES3600P V3型号即为U.2接口的(PCIe)NVMe SSD,最大容量可到3.2TB,4k读I/O性能可达80万IOPS,延迟则在微秒级别,数倍于SAS/SATA接口SSD

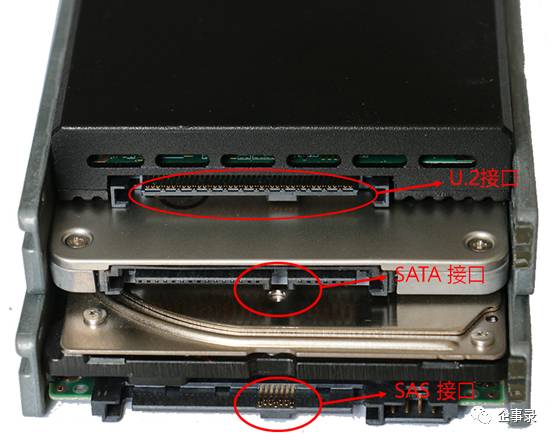

从下往上依次为SAS接口、SATA接口,和U.2接口,U.2接口针脚最多,因为其在兼容SAS/SATA接口的基础之上,增加了对PCIe ×4的支持,理论带宽可到4GB/s(PCIe3.0)

从背面能更好地看出SAS、SATA与U.2接口的不同,结合上一张图,可以看出,U.2正反两面都布满了针脚,以支持PCIe ×4

Exadata X5-2对NVMe和U.2可谓照单全收:容量型Exadata Storage Server仍然采用插卡式PCIe SSD,新增的全闪存Exadata Storage Server则使用U.2 SSD,两者都是PCIe NVMe SSD,只是外形规格不同。由此可见,只要条件成熟,Oracle对新技术的采用是非常大胆、迅速的。

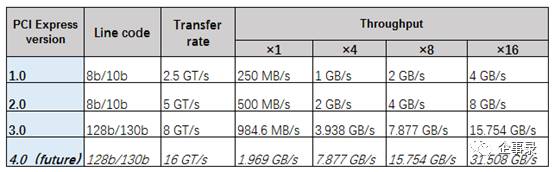

之所以等到(符合NVMe标准的)U.2 SSD才推出全闪存型号的Exadata存储服务器,而不选择早已成熟的SATA SSD,原因显而易见:SATA接口有限的带宽限制了SSD的性能发挥,而且到6Gb/s后已不再发展;而PCIe 3.0 x4的带宽接近SATA的七倍,NVMe又进一步缩短了延迟,性能上构成全方位的压倒性优势。

PCIe接口速率,即使2.0时代,PCIe x1也能到500MB/s,稍逊于SATA接口,但PCIe SSD通常是x4通道配置。而进化到PCIe 3.0,PCIe x4通道理论带宽可达4GB/s,优势十分明显

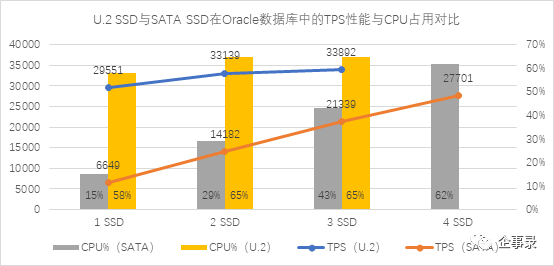

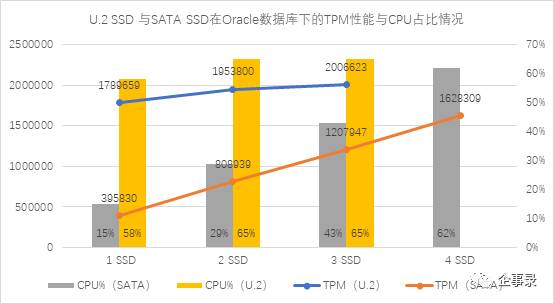

看起来很美,但是,在Oracle的实际应用中,U.2接口的NVMeSSD性能优势能有多大?企事录实验室拿到了来自华为的U.2 SSD——ES3600P V3,与2.5英寸SATASSD进行了一系列的性能对比测试,结果显示,U.2 SSD性能确实数倍于SATA SSD。下图为以Oracle数据库为代表的企业关键业务应用方面,U.2接口的ES3600P V3与SATASSD的性能表现:

在使用单块ES3600P V3时,其平均TPS就能接近3万,而同时使用4块SATA SSD,其TPS才接近2.8万,不足1块ES3600P V3 SSD的性能

企事录在这一测试中,Oracle数据库服务器采用的是双路E5服务器,配备2颗Intel Xeon E5-2699 v4处理器,这是Oracle Exadata X6-2中数据库服务器配置的同款处理器,同时使用128GB内存。从上述测试结果来看,SATA SSD随着数量的增加,其性能是线性增长的,并且,CPU占用率也近乎线性增长(分别为15%、29%、43%、62%)。

在TPM方面,单块ES3600P V3能实现近180万TPM,而同时使用4块SATA SSD的TPM刚超过160万,不足单块ES3600P V3的性能但值得注意的是,在本次测试中,为了减少变量,企事录实验室将CPU主频恒定在2.7 GHz运行,但由于TDP限制,整个平台的CPU占用率约在65%左右。也就是说,CPU占用率最高到65%,就达到了CPU瓶颈,计算能力无法再上升。从上图可以看到,在使用2块ES3600P V3 NVMe SSD时,CPU占用就达到了65%,即使再添加第三块SSD,无论增加多少负载,CPU占用都无法提升

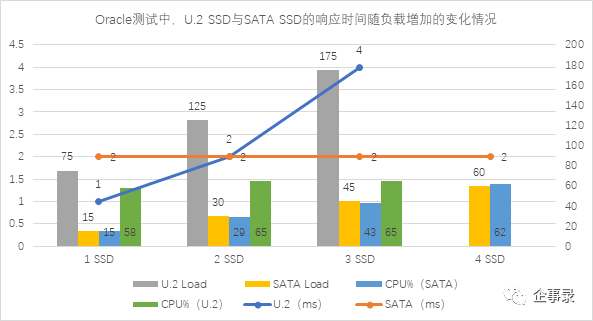

而且,由于TDP“功耗墙”的影响,CPU性能无法提升,但负载又随SSD数量的增加而线性增加,这会导致响应时间的线性增加。

结合前文TPS/TPM的图可以看出,随着SATA SSD的增加,其TPS/TPM性能随之线性增长,但其平均响应时间基本保持不变(都在2ms左右),这是正常状态下,即CPU计算性能未达到瓶颈时,整个Oracle数据库的性能反应。也就是说,影响Oracle数据库性能的瓶颈仍在于SATA SSD,不但TPS表现不如,连响应时间也不如。从上图可以看到,SATA SSD的平均响应时间都在2ms左右,而(1块)NVMe SSD的响应时间则可以低至1ms,甚至在微秒(us)级别(测试工具所能监测到的最小单位为ms)

SATA SSD展现了正常状态下的Oracle数据库性能。而由于CPU瓶颈,2块或者更多NVMe SSD的Oracle数据库测试则为非正常状态。因为CPU占用率恒定在65%,负载随NVMe SSD数量的增加而(人为)增加,事务处理量随之增加,但计算能力出现瓶颈无法处理增长的事务数,从而导致响应时间大幅增加。

需要说明的是,上述是一个测试环境,即单实例Oracle数据库,且SSD位于Oracle数据库服务器内部,几乎没有高可用保护,主要验证NVMe SSD与SATA SSD的性能差异。而在实际应用中,其通常以2+3的配置来保证计算与存储的高可用,即2台Oracle数据库服务器做RAC,3台存储服务器做故障域。这样计算与存储的分离不仅能够有效保证整个数据库系统的高可用,而且还可实现计算与存储单元分别扩展。

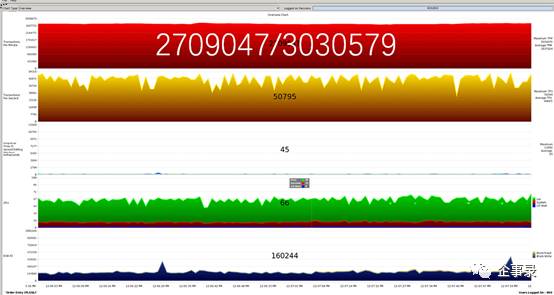

2台Oracle数据库服务器仅为最小配置,其不但可以通过Scale out增加数据库服务器节点的方式来提升整体系统性能,同样也可以通过使用更高配置的四路/八路服务器来提升性能。比如,在另一个Oracle数据库性能测试中,采用2(RAC节点)+3(存储节点)配置中,Oracle服务器使用2台华为4路E7服务器,存储则使用3台双路服务器加NVMeSSD配置,轻松获得了300万峰值TPM,平均TPM也稳定在270万左右。

在华为FusionCube测试中,存储采用NVMe SSD配置,由两台4路服务器构建的Oracle RAC集群轻松突破了峰值300万TPM,这在磁盘时代几乎是不可想象的,即使使用SATA SSD也要大费周章,而使用NVMe SSD,则只使用了3个存储节点

理论上,传统插卡形式(Add-In Card,AIC)的PCIe SSD和U.2 SSD都使用PCIe 3.0 x4通道,性能其实没有区别,只是形态不一样。形态的不同就使得AIC更多用于互联网行业;而U.2 SSD则更适用于企业市场,因为其2.5英寸驱动器外形可以延续企业市场的前端插拔等运维体验。

除了形态不一样,U.2 SSD与传统插卡式PCIe SSD在性能上基本相差无几,从华为官网提供的性能数据可以进一步证明:

华为官网提供的ES3600C V3(传统插卡式)和ES3600P V3(U.2)的性能数据,相同容量下,包括IOPS、延时等读写性能都几乎一样,甚至连功耗都大致相当。不过U.2接口的SSD提供的容量选择要更多一些。另外,右边两款采用采用3D NAND技术的新产品,提供了翻倍的容量

出于各种考虑,Exadata数据库一体机并非大多数用户部署Oracle数据库时的首选平台,但是Exadata采用NVMe SSD的历史(X5和X6,预计今年会推出X7)足以证明,NVMe SSD经得起考验,而我们的测试也进一步验证了NVMe SSD全方位的性能优势。随着NVMe生态的迅速成熟,PCIe NVMe SSD(特别是U.2规格)的价格也逐渐逼近SATA SSD。考虑到NVMe SSD巨大的性能优势,Oracle数据库用户们应该加紧拥抱这种“性能倍增器”了。