今天给大家介绍一位严肃有不失有趣的老朋友——网易新闻。你对他肯定不陌生,但应该没想到他的公众号同样值得一看。

作为最有态度的“新闻人”,他总能另辟蹊径发现生活的另一面,无论是趣味科普,还是犀利的观点,他都有令你耳目一新的见解。

这篇文章就来自于他的原创,希望大家能够喜欢。

24条公益群里有380多人,人人负债累累,少则五六十万,多则数千万,其中不少人上了失信被执行人名单。

李晓梁和郑彤是群友,她们在西单工作,却很久没有逛过那里繁华的百货商场。衣柜里尽是几年前的旧衣。李晓梁偶尔会去家门口的那个平价市场,那里几十块就能为小孩添一件冬衣。

天气干爽又晴朗,她们“似乎又有了生活的勇气”。

拿到判决书,郑彤就已经想好,“我不可能替他们(债权人)打工,”这位在国企做管理的姑娘说,哪怕是去摆摊卖煎饼果子、送快递都不会替丈夫还钱。

判决书显示,郑彤需要承担的债务为330万。再审驳回时,她笑说,“到了不用花钱的时候。”

婚姻法解释二第24条(下简称24条)让郑彤和其她群友陷入共同命运:

在婚姻结束之后,莫名背上高额债务。

她们描述自己财产被查封、事业受影响、生活被扰乱的经历,努力展示出置身局外的镇定,然而委屈、惊慌和愤怒依然时时浮现出来,连同那个问题:为什么一个无辜者会被拖入高额债务的陷阱?

她们不愿用“嫁错人、不懂看管另一半”的荒唐答案回应荒谬的问题,而是想让问题不复存在。

24条公益群存在的意义便在这里:总结案例,彼此给出建议、寻求胜诉机会;求助于全国人大、全国政协、全国妇联以及最高人民法院等相关机构呼吁修正或废止24条。

97字困局

“我做错什么了?”

“嫁错人了。”

或早或晚,因24条被负债的人都会向法官问出这个问题,然后得到一样的答案。接受这份谴责的受害者正值人生失意时,几乎无法招架便认下来。

2014年下旬的一天,雅宁的家门被粗暴敲开,有人举着手机,对着她不停拍照。她抬手遮脸,对方抢进来:你欠我们钱了。接下来几天,她出门进门,就看见几辆车停在楼下,里面尽是陌生面孔。有人打来电话,骂骂咧咧:“要是再不还钱,这几天小心点你儿子。”从小到大没说过脏话的雅宁破口大骂,吼到浑身颤抖。

她在另一个城市见到已失踪几天的前夫。这个传统的女人想要的生活不过相夫教子,哪怕此前两次发现前夫赌博,这次还是怀着希望:“要不我们重新开始,做做生意,把钱还上?”

前夫直言要离婚跑路,还开出空头支票——少则3个月,多则一年,就能把现在的债还上,之后两个人的生活就能恢复正常。他匆匆忙忙和雅宁办了离婚手续赶往车站。

带着离婚证的雅宁自己回到家里,对未来仍然抱着期待。直到几个月联系不到前夫,还听说他在外地与其他女人生活在一起,雅宁才后知后觉地明白过来,“家没有了。”

他留下的债务却找上门,法院传票和判决书接连而至,从不知道、也没花过的776.8万要由她来还。

她咨询了律师,对方的回复让人心寒,“法律就是这么规定的。”这个中学老师的生活分崩离析。

判决书上引用了同一法条:“债权人就婚姻关系存续期间夫妻一方以个人名义所负债务主张权利的,应当按夫妻共同债务处理。但夫妻一方能够证明债权人与债务人明确约定为个人债务,或者能够证明属于婚姻法第十九条第三款规定情形的除外。”

雅宁知道这个法条的存在,但从未想过这97个字会毁掉自己的生活。因前夫的假借条负债63万的孙思远这么解释:在《尼罗河上的惨案》中,丈夫谋杀新婚妻子以继承巨额财产,

而有了“24条”的加持,只需要一本结婚证加一张落款于婚姻期间的借据,就能轻松以共债共偿的名义将伴侣的钱财掏空。

现实比小说夸张: 案件的审理中,法官查看借条借据、询问婚姻存续时间、确认举债时间,一旦债务被判定成立、时间又在婚内,便会被判定为夫妻共同债务,由双方共同偿还,甚至会追溯到未举债一方的婚前财产。

“24条”后半段给出例外情形——证明债权人和债务人之间约定为个人债务,然而这在现实中几乎没有可操作性,“借钱时,如果举债人刻意强调债务由自己所借、与配偶无关,可能会引起对方的反感、从而借不到钱。”全国人大代表、广东省律师朱列玉说。

曾经长期从事家事审判的湖北宜昌市退休高级法官王礼仁阐述了相似的观点:善意的债权人往往不会期待由举债人的配偶承担偿还义务——如果他们有所期待,在借钱、立字据时就应该掌握主动权,要求夫妻双方共同签署,更何况,本着“意识意思自治”的民法原则,举债一方应该为自己的行为负责,而不是将之推向并不知情、从未受益的配偶。

然而巨债之下,配偶的责任感早已不复存在。漫长的等待中间,雅宁几次联系前夫,对方撒谎:没赌博、没借债、还清了。终于,前夫主动联系雅宁,“他说过几天给我送一些生活费,只是现在要我给他几百块钱,”全部积蓄只有三千多块的雅宁信了他,转账过去。

几天后,雅宁开着借来的车在郑州见到他,前夫神秘地将一个背包压在后备箱的备胎下。雅宁感激地送走了他,等掀开后备箱,搬起备胎,将小小的空间翻找几遍,才不得不承认自己的信任又打了水漂。此后,前夫从电话、微信和所有亲朋好友的圈子里失去联系,只有不断刷新的出入境记录和网上赌博记录说明这个人仍存活于世。

然而,这些出境记录、赌博记录和转账流水到了法官那里,就通通变成一句“与本案无关”。雅宁苦心准备的证据常常在对方一张白条下一败涂地。

“我完了,这辈子都不会好起来了。”她躺在家里,眼泪无知无觉地往下掉,有时想张嘴说话,脑中的字句却在一瞬间消失。

“怎么死?用哪种方式死能给孩子留点钱?哪种方式死能对孩子好?”她一页一页地翻百度答案。

“‘24条’”已经脱离了群众的公平价值观,”宜昌市中级法院退休法官王礼仁在2015年的一篇文章中直斥该法条为“国家一级法律错误”。

他在2007年的一起案例判决中认定一审法院适用“24条”、判决未举债配偶承担66600元共同债务的决定错误,并将之改判为个人债务。判决一度在内部引起质疑,王礼仁不得不一遍遍向专家和院长解释。

广东省律师协会婚姻家庭法律专业委员会主任、一级律师游植龙在《“24条”究竟错在哪里?》一文中分析多数法官的立场:“我按照‘24条’来判,就算错,也是法条的错,法条写得清清楚楚明摆在那,大不了说我机械适用,但如果我讲良心同情一下,不适用‘24条’不认定为共同债务,一旦债权人闹上去被改判过来,对案件那可就是终身负责制。”

法官甚至以通情达理的姿态劝告受害人放弃,“他说,你现在也没有钱,不要还也不要管,不要上诉了,”因前夫失踪而背负500多万债务的珠珠在法官的劝说下默认了一笔债务,至今仍在后悔。

近年民间借贷和互联网金融野蛮生长,据24条公益群在中国裁判文书网上的检索显示,2014年和2015年依该法条审理的夫妻共同债务案件激增,分别高达8万余和9万余件,2016年增长至16万余件,2017年至今,已能在裁判文书网上查到10万余件。即便未举债一方不知情依然援引“24条”审理的此类案件,2014年和2015年均在万件以上,2016年激增至1.9万余件,2017年现已上网1.3万余件。

判决结果无疑给了某些借贷公司底气,他们通过各种渠道找到受害人的住址,疯狂敲门、破口大骂,把“欠债还钱”的红色大字刷在门上。李晓梁曾忍痛卖房填债,然而搬家没几天,就受到一个自称淘宝店主的电话,要和她确认住址,几个小时之后,收债人又徘徊在她家门口。

以绑架、威胁孩子来要挟受害人是常事,天津一个收债人当着母亲的面,将4岁的孩子拉到阳台边上。经过几次收债人上门之后,一位受害者的儿子偷偷买来几把尖刀,哪怕去学校也带在身上——家长犹豫良久,还是训斥孩子、没收了刀。

法院的执行效率不比放贷公司低。2017年3月,雅宁被列入被执行人员名单,每个月1000元的生活费扣掉养老保险,就只剩下580元。她不再逛商场,在菜市场里都要四处挑拣,寻找最便宜的菜,而水果和肉都成为偶尔才会出现的奢侈品。

雅宁想不起那一年的春节是怎么过的,只记得初二母亲来探望,她做晚饭时掀开锅盖,里面放着几百块钱。

校长在新学期开学的时候取消了她的所有课,理由是教学人员过度饱和,眼看着代课费没了,雅宁几次去求校长,对方终于不耐烦,“就你家这点破事。”她打通所有周边补习学校的电话,只要有课就全部接下,从不讲价,一周要带40多节课。

实在过不下去了,她到法院请求执行庭长多给一些生活费,对方转头,对旁人一笑:“你看,被执行人倒跟我讲起条件来了。”

“我究竟做错什么了?”雅宁问。

“嫁错人了。”每个法官都这么回答。

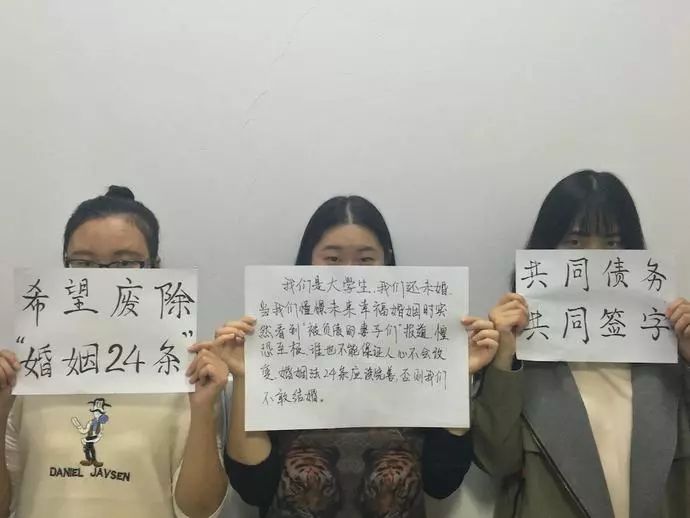

24条受害者(受访者供图)

召集令

等到第二次听到法官说这句话,24条公益群群主李秀萍才意识到其中的问题:“若是无知妇孺便罢,您还是个审判长,说这种话就太没有法律素养了。”

2016年,李秀萍和群友小羽妈妈以24条公益群的群友为样本做调查,

发现其中75.9% 受过高等教育,其中5.8%为硕士以上高学历,86.6% 拥有稳定工作及收入

,而他们长久以来对社会的信赖,在“24条”面前不堪一击。

2017年09月23日,陕西省武女士接连遭遇被列入失信被执行人名单、被警告将遭司法拘留、和债权人的不断骚扰,于是吞药求死,所幸被及时发现送医抢救。李秀萍在舆情报告中写下这个例子,她感到心痛,却无法谴责这个选择,“忍受下去,不如在能选择的时候有尊严地、文明地离开。死亡不是软弱,而是极大的、解脱的诱惑。”

曾有群友进入另一个由“24条”受害者构成的群,见识过那种集体的疲惫、恐惧和绝望,其中成员有些已经彻底放弃抵抗、避居于偏僻的乡村,她试图劝说其中的成员加入24条公益群,却毫无效果,最终不得不承认,这些心理孤岛上的居民已经无力自救。

群里谈论案件的方式近乎专业:如何搜集证据,怎么制作证据列表,开庭时如何应诉、怎样写作答辩状、上诉状、再审申请书等等。最新收到的判决书会被发到群里,身经百战的群友能一眼看出,法官在哪里将关键证据判为无关、又如何机械适用“24条”。

几位律师在群中时时发言,回答个案中的专业问题。

未收到传票、未参与开庭、凭无交付记录就被判共债63万的孙思远发现自己可以尝试“第三人撤销之诉(即作为被两方诉讼牵连的第三方去质疑、撤销对自己不利的部分)”,在问询阶段就收到法官的答复,“这个案子没戏的——像你这样,按24条判的多了去了。”

她将自己的经历发到群里,公开发表论文驳斥“24条”的法学教授、律师叶名怡在群中回应,“一审不行二审、二审不行再审。”

最高院、各省高院对“24条”的解读则在第一时间被转发到群里,大家一起解读其中的风向。“以前觉得,自己是不是上辈子造了什么孽,可到某个阶段,你就要告别自怨自艾的情绪,去了解这个法条;等学习过后明白了它是什么,就没那么害怕。”一位群友说。

有人建议为24条公益群引入心理辅导,李秀萍的态度却相当谨慎。她有二级心理咨询师资质,更知道心理辅导的限制:“心理干预只有在现实资源和社会支持配合下才有意义。”

行动是对这些社会不公牺牲者的另类“疏导”:得知胜诉的机会渺茫,他们会走上另一条前途多艰的修法之道路——如同《重申24条公益群立群之本的核心价值观》中所述,“属于尽人事知天命之举,是明知不可为而为之,是君子自强不息。”

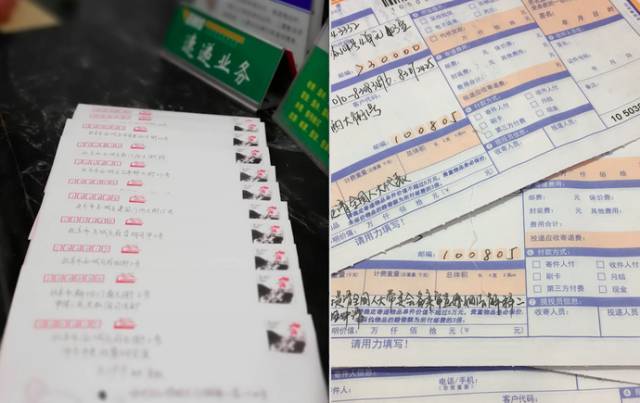

自发寄信(受访者供图)

笨拙功夫

“24条公益群一直提倡笨拙精神…最重要顶要紧的是,必须心无杂念,不问收获,只求耕耘。”李秀萍在《重申24条公益群核心价值观》写道。

李秀萍带着公益群的成员学习党和国家领导人的讲话,并从中摘取只字片语,“要努力让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义”,“对不适应改革要求的现行法律法规,要及时修改或废止,不能让一些过时的法律条款成为改革的’绊马索’”,群友们自发整理公开发表的24条论文,这些观点和语录在“修正婚姻法解释二第24条”为主题的信函中被引用。

他们每周将信从全国各地寄往各地和国家机关,如同精卫衔着石子投入大海。有的群友造访邮局太频繁,有一个周末没去,再去时就有职员问候:为什么上次没来?是修法成功了吗?

初次寄信的人总会心怀忐忑,等到时间长了,就会习惯投递后的石沉大海,并把偶尔的回应当做惊喜。这是24条公益群所做诸多努力中的一部分。

李秀萍有时会想起父母的训诫——远离政治,但造化弄人,不曾想自己有朝一日竟然会为修法目标站出来自荐参选基层人大代表。她的父亲在上个世纪80年代,曾以县政协副主席身份为欠薪教师公开代言。

2013年以前,她还过着标准文青的生活,念着“不为无益之事,何以遣有涯之生”,读书看展,喝着红茶,煮着咖啡。后来,人到中途经历离婚大战及其之后的被负债,历经一审、二审、申诉环节,眼看她的惟一住房行将不保。

“这不是在捍卫房子,这是我的家,没有谁在面对自己的家园被剥夺时能够无动于衷。”

2015年下半年,体会到个案维权艰难之后的李秀萍,开始以“婚姻法解释二第24条”为关键词进行检索,才明白这并非命运专门为她设下的陷阱。

她搜集公开的学术论文和媒体报道,请律师为她写一份修改24条的提案。律师没搭理这个不切实际的想法,直到两个多月以后,禁不住她的一再要求,才写出一份提案。这份最初的设想屡屡碰壁,但背后的设想最终成为24条公益群中的共识:如果不修改“24条”,在个案上付出再多努力也很难赢回公道。

2016年上半年,李秀萍加入“抱团取暖”群,她找到了伙伴,但也感受到格格不入。作为上个世纪80年代的文科在校大学生,女性主义成为她自觉的身份认同,但在这里她看到一群习惯于在婚姻中和维权时放弃自我、委曲求全的女人,有人热衷倾诉悲惨遭遇,群里充斥心灵鸡汤和养生文章。

后来她连同几位群友组建了如今的24条公益群,写下公益群召集令,描述这个群体的共同愿景:“学习改变认知,行动再造人生。升华创伤浴火重生,公益游说改善司法。你我牵手,身体力行,早日促成修正24条,重构夫妻债务规则。”

2016年11月,基层人大代表选举迫近,李秀萍做了被负债前决不可能做的事情:参选基层人大代表。

由于需要在选区内征集10人以上联名推荐,她遍访自己所在选区小组,讲出参选的公益初衷,后来在有效时间内征集到124人联名推荐,被列为初步候选人。

她最终并未如愿成为基层人大代表,但群友们已经带着她所写的舆情报告、和针对1130位“24条”受害者所做的调查报告前去拜访人大代表、政协委员,但多数时候信封里没有一页关于自己案情的材料。“修正24条,靠的是把受害人角色自我隐身后以公民角色身份,去游说真正对推动修法有话语权、决策权、顾问权的各方资源,说服、推动他们再去发力。”《重申24条公益群核心价值观》中如是说。

有人大代表听明群友来意之后态度转冷,谈话不欢而散。雅宁到一位代表的单位拜访,代表不在,她便打电话过去,刚表明“希望就妇女儿童权益在法律方面反映一些情况”,代表断然拒绝,“你去找妇联,别找我,而且姑娘,反映问题你要一级一级地来。”

能否见面?不行。

材料寄过去行吗?不行。

她从单位出来,棉衣单薄,手冻得发红,眼泪委屈得往下掉,站在街上发了好一阵呆。她到群里道歉,“真不好意思,我还是没成功。”

多数代表工作繁忙,群友只来得及留下材料。有人不了解“24条”,听介绍、读材料之后满脸惊讶,“不是你借的居然要你还?”这便是一个好的开头。

对于广东省全国人大代表、广东国鼎律师事务所主任朱列玉来说,24条公益群群友的拜访正好迎上了他关注多时的话题。他就职的律所中,某位前台姑娘曾因一场三四个月的婚姻被负债30万,怕被上司知道,遂辞职,后来得知此事的朱列玉开始留意“24条”,直到群友带着报告找到他。

临近两会,群友频传捷报,“每天都在汇报的是各省又找到哪位代表,反映问题,对方什么反应,看还能做什么,后续怎么继续跟进反映。”在2017年两会开始以前,24条公益群收到15个省、直辖市、自治区代表的回应,表示会以提案、建议、议案的形式提出修改“24条”。

“两补一通”之后

不少代表的提议夭折在两会前夕。2月28日,最高人民法院发布补充规定“两补一通”,声明不保护虚假债务和非法债务。群友们收到问候,其中有人大代表:“24条”终于有所改变,努力总算没白费。

朱列玉批评:“回应不能让人满意,赌债、毒债不承担连带责任,不要说夫妻另一方,债务人都不用承担责任,更何况你很难判断是非法债务,我自己证明都难,我的老婆更没办法——完全没有解决本质问题。”