信用事件方面,最近两周出现了

17

年第一个新增违约发行人华盛江泉。除了江泉之外,还有多支债券陆续开始面临兑付大考。比如之前已公告存在回售兑付风险的

11

柳化债需于

3

月

27

日完成

5.04

亿回售金额的兑付,公司公告已获补贴

1.6

亿元并拟向大股东柳化集团借款

3.8

亿元用以解决回售付息资金。之前出现过公司债违约(后完成兑付)的珠海中富近期公告有一支将于月内到期的

5.9

亿元中票存在兑付风险。另外沈阳机床集团下属上市公司

*ST

昆机主动公告其

13-16

年涉嫌财务违规,可能导致沈机集和沈机床再融资风险进一步加大。

1. 3

月

13

日,

12

江泉债回售违约,成为今年首家新增违约发行人。公司后于

22

日完成交易所

1.8

亿元回售金额兑付,但

5.9

亿元银行间托管部分回售金额及兑付情况尚未公告。

华盛江泉分别于

12

年

3

月和

13

年

5

月发行

7

年期

5

年末可回售企业债

8

亿元和

6

亿元(其中

13

年期由当地城投临沂市经济开发投资公司担保)。

“12

江泉债

”

规模

7.7

亿元,应于

3

月

13

日派发利息及回售债券的本金。

14

日,主承东兴证券公告江泉已支付利息,但未能派发本次回售债券的本金,同日鹏元下调主体评级至

C

。

21

日公司公告已备妥回售资金,将于

22

日向投资者发放。江泉具体信用资质及违约原因详见我们

3

月

15

日发布的《供给侧改革淘汰了谁

_12

江泉债回售兑付风险简评》。根据简评分析,江泉自身已基本丧失偿付能力,

22

日完成兑付可能与外部支持协调介入有关。需要提醒的是,

3

月

8

日公司公布的回售实施公告曾披露上交所托管债券

2.1

亿元,回售有效期登记数量为

1.8

亿元,但并未披露银行间托管量(按照发行量推算应为

5.9

亿元)和回售登记数量,

3

月

14

日的违约公告也未公布总违约金额。如银行间部分未选择回售,由于债项尚未到期,能否与回售部分一起确认违约存在疑问。另外虽然

“13

江泉债

”

有地方城投提供担保,但评级公司给与的担保后债项评级只有

BB

,说明对担保增信效力并不认可。

“13

江泉债

”

将于

18

年

5

月

31

日面临回售行权,届时将考验城投担保的实际效力。

2. 15

年发生公司债违约后偿付的珠海中富再次面临债券兑付考验,

5.9

亿元

12

中富

MTN1

将于

3

月

28

日到期,公司于

3

月

17

日发布兑付风险提示公告,评级下调至

C

。

珠海中富曾于

12

年

3

月发行

5

年期中票

12

珠中富

MTN1

,

5

月发行

3

年期公司债

12

中富

01

,规模均为

5.9

亿元。

15

年

5

月,

12

中富

01

到期违约,到期当日只支付了利息和

35%

本金。

5

个月后公司通过抵押土地获取贷款加上公司自筹资金,于

15

年

10

月完成公司债偿付。

12

珠中富

MTN1

将于

3

月

28

日到期。

2

月

28

日,公司披露大股东深圳市捷安德实业有限责任公司为本期中票增加担保。

3

月

17

日公司公告偿债资金尚未到位,偿债存在较不确定性。中诚信将公司主体评级由

CC

下调至

C

。

我们曾于

15

年发布两篇简评,指出中富公司债违约的原因包括客户集中度高,主要需求客户减弱导致公司业绩一路下滑,而原股东未给予经营和融资方面的支持、新股东资本实力弱、银团贷款占用大量资产使得公司内外资金压力加大等。目前看上述问题均仍存在,而新增担保实际增信作用有限,中票兑付存在较大风险,提醒投资者关注。

-

珠海中富是主营饮料塑料包装生产商,客户集中度很高,主要客户两乐需求减弱使其主业盈利持续恶化且目前尚未看到扭转迹象。如图表

6

所示,

14

年以来,公司收入仍持续下滑,

14

年以来资产转让实现扭亏后,

15

年再次亏损,

16

年业绩预告净利润亏损

5.5

亿元到

6.5

亿元之间。公司已于

16

年公告拟清算注销十二家停产或基本不盈利的子公司。

-

公司前股东

CVC

为财务投资者,历史情况看并未给予公司经营或融资方面的支持,期间还向珠海中富溢价出售资产和少数股东权益。

17

年

3

月公司公告收到法院执行通知书,责令公司向

CVC

下属的

BPIL

支付

12

年签订的股权购买协议的股权转让款

3500

万美元及其他诉讼费用,进一步加大公司现金支出压力。

15

年公司实际控制人变更为捷安德(实际控制人为自然人刘锦钟),但变更时披露捷安德总资产只有

1

亿元,目前未披露最新信息,且捷安德持有的公司股票均已被质押并冻结或轮候冻结(根据公司

16

年

7

月公告存在

11

项司法轮候冻结),说明股东自身偿债压力也非常高,因此提供的担保增信作用可能非常有限。

-

公司曾于

2012

年

5

月与交通银行股份有限公司珠海分行牵头的银团申请三年期不超过人民币

20

亿元的流动资金循环贷款,以不低于

53.5

亿元资产提供担保。截至

15

年底,贷款余额

7.44

亿元,后多次展期后贷款到期日为

17

年

3

月,公司于

2

月

28

日公告拟将贷款期限展至

18

年

3

月,目前尚不清楚是否完成展期。截至

16

年

3

月末,公司用于银团贷款的抵质押资产主要包括部分子公司股权

21.96

亿元、机器设备抵押

24.87

亿元,应收账款

2.75

亿元,土地使用权及建筑物抵押

6.71

亿元以及存货

2.6

亿元,这基本为公司全部有效资产(合计金额超过公司总资产规模,可能是子公司股权和资产存在重复抵押问题)。主要资产均被质押使得公司面临流动性问题时难以获取再融资。公司

16

年曾计划通过定向增发募集资金偿还债务,但也未能成功。

-

公司管理层多次变化,也显示了经营的不稳定。

16

年

6

月前董事长宋建明辞职,由副董事长刘锦钟(实际控制人)代履行。而

17

年

2

月,董事长兼总经理刘锦钟辞去总经理职务。

3. 11

柳化债将于

3

月

27

日回售,发行额

5.1

亿元,回售登记金额

5.04

亿元,公司公告已获补贴

1.6

亿元并拟向大股东柳化集团借款

3.8

亿元用以解决回售资金。

11

柳化债于

12

年

3

月发行,期限为

7

年期

5

年末可回售,金额

5.1

亿元,将于

3

月

26

日回售(周末顺延至

27

日),柳化集团提供担保。

3

月

18

日,公司公告回售申报情况,登记回售金额

5.04

亿元,几乎全部选择回售。我们曾于

2

月

16

日简评提到,由于发行人规模较小,盈利持续恶化,已接近资不抵债,并出现贷款违约和欠税行为,而担保人资质更弱于发行人,债券回售兑付面临较大风险。公司于

2

月

18

日公告称

“

目前已形成初步资金解决方案

”

,

3

月

24

日公告于

23

日收到柳州市财政局给予的补贴资金

1.6

亿元,并且拟向大股东柳化集团借款

3.8

亿元。如果股东借款顺利到位的话,那么回售资金已解决。不过需要关注的是,股东借款为

1

年期,而未回售的

0.06

亿元将于

19

年

3

月到期,届时能否顺利偿付还要看股东支持。此外,公司间接控股股东柳产投还有一支存量债

14

柳产投债,将于

19

年

7

月面临回售,信用基本面情况也不乐观。

4.

沈机集下属上市公司昆机股份涉嫌财务违规,或加剧沈机集及沈机股再融资难度,关注沈机集

5

月和

7

月两期

PPN

兑付情况。

3

月

20

日,上市公司

*ST

昆机发布《关于在

16

年年度报告审计过程中发现以往年度可能涉嫌财务违规的重大风险公告》,提示投资者:

①

公司

14

年、

15

年连续两年亏损,目前已实施退市风险警示,审计师判断

16

年仍将亏损,年报披露后股票将暂停上市。

②

13-16

年公司存在存货不实、费用少计、销售收入确认、控股子公司存在

“

多账套

”

及票据涂改等四项事项存在涉嫌财务违规的重大问题。

③

财务违规问题追溯调整可能导致公司

13

年净利润为负,出现

12

年

~16

年连续五年亏损。

审计追溯调整的情况非常少见,为何昆机股份时隔多年突然爆出以前年度财务违规问题?我们推测原因可能有如下几个:

①

管理层变更。据

21

世纪经济报道

[1]

,本次审计最初只发现了

16

年少量存货不实问题,而

17

年

2

月新上任的管理层决定对公司财务全面盘查,最终发现了签署公告中四项问题。

②

监管层和审计师重视。正处于监管处罚期的瑞华对今年审计工作尤其重视,而昆机股份近三年也频发事端,云南证监局曾约谈瑞华及昆机,要求

16

年年报质量需

“

非常高

”

。

③

曾更换会计师事务所。

13

年和

14

年毕马威担任审计师,

15

年

3

月曾对昆机股份内部控制有效性出具否定意见。

3

个月后,昆机股份即以

“

双方对新年度审计费用报价有异议

”

为由与毕马威解除合作关系,聘请瑞华接手

15

年审计工作。

该事件可能进一步加剧母公司沈机集和兄弟公司沈机股再融资难度,从而给其本就紧张的流动性雪上加霜。

昆机股份自身无发债历史,但母公司沈阳机床(集团)有限责任公司(沈机集)和兄弟公司沈阳机床股份有限公司(沈机股)曾多次发债(存续债券见图表

7

)。由于两家公司经营现金流持续净流出、

15

年以来持续亏损、偿债压力和周转压力较重,评级多次下调,目前沈机集评级

AA-/

负面,沈机股评级

AA-/

列入评级观察名单,此外

15

沈机床

MTN001

为永续中票。本次事件对于两家发行人可能影响包括:

①

追溯调整可能对沈机集

13-16

年度合并报表造成负面影响;

②

财务违规暴露出昆机股份存在公司治理问题,而两家发行人可能也存在该问题;

③

两家发行人三季末净短债规模均超百亿元,严重依赖再融资周转,该事件可能影响再融资:沈机股

17

年公告拟进行定增,尚未通过证监会审核,不排除受到负面影响;而沈机集下属另一家上市公司昆机股份年报披露后将暂停上市,也难以进行股权融资。债权融资方面,由于信用资质的弱化,两家发行人

16

年以后均未有债券发行,该事件可能进一步加剧投资者对于信用风险的担忧和债券市场再融资难度。

沈机集两期

PPN

合计

25

亿元将于

5

月和

7

月到期,提醒投资者关注兑付情况。

总的来说,今年以来实质违约不多,但风险事件不少。

2017

年的信用风险特征可能不是整体和系统性风险增大,而是分化格局的进一步演进。整体信用环境的好转可能要以部分企业的牺牲为代价,需警惕这个过程中低资质企业风险的暴露。

17

年截至目前,只出现了一个新增违约发行人,而且很快就完成了兑付,目前来看信用风险的暴露情况比较温和。我们认为,

17

年总体而言宏观和中观信用面相比

15

年低谷有所好转。一方面,在企业杠杆向个人和政府转移的过程中,宏观经济系统性风险有所降低,而且供给侧改革确实带来了一定的企业盈利改善和融资环境的向好变化。另一方面,近期政策表态对于维稳和控制违约市场影响的强调也比较多,有利于债市维稳力度的加强。比如总理近期答记者问中提到

“

不会让风险急性发作

”

、

“

有序化解处置突出风险点

”

、

“

违约可以、注意影响

”

、

“

不会发生区域性或者系统性的风险

”

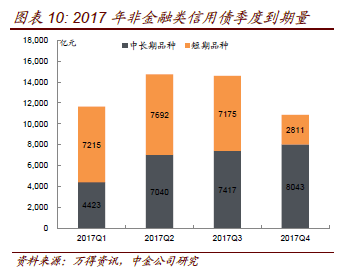

等。但展望二季度,考虑到到期量增加(图表

10

),叠加年报披露和评级调整高峰期,对违约风险和负面事件的冲击仍不可掉以轻心。特别是近期的宏观和中观指标向好更多是源自供给收缩而不是总需求提升,

2017

年供给侧改革要深入到有效产能去化和结构调整阶段,整体信用环境的好转可能要以部分企业的牺牲为代价,个体信用资质分化反而可能更剧烈。具体而言,能够争取到扩产额度、享受到优惠融资和经营成本政策、获得债转股资格的企业现金流状况和融资环境会进一步好转,这类企业可能仍以大型央企、地方国企和区域重要性企业为主,特别是支持与否的界线划分可能存在诸多政策和人为因素。而未进入优惠范围的企业,其经营和融资环境反而会更加恶劣。比如近期部分领域债券发行审批紧缩,低资质企业在金融去杠杆和资金被大量吸引至

PPP

等政府背景项目的过程中融资成本被抬升都是例子。包括前文提及的债券存续期风险管理的加强,也会导致低资质企业再融资更加困难。

供需关系方面,

3

月信用债发行量有所恢复,不考虑

PPN

的净增量已转正。但各品种供给量较往年

3

月仍有明显差距,加上取消发行案例又有所增多,即使全月净增量恢复正值,总量预计也很有限。

截至目前公告,

3

月不考虑

PPN

的非金融类信用债发行量

4670

亿元,已接近

1-2

月发行量之和,扣除全月到期后净增量

115

亿元。不过

PPN

按目前

WIND

统计的发行明细计算,净增量只有

-380

亿元左右,尚不清楚滞后披露的规模。如果将这

-380

亿加上,目前

3

月的总净增量仍为负值。分品种看,仅中票、公司债和私募公司债净增量为正,分别为

400

亿元、

350

亿元和

460

亿元,是净增的主要来源,其中中票净增量已达

16

年平均水平,主要是近期资质较好的房地产和城投发行中票较多,但也仅为

16

年

3

月净增量的一半左右。公、私募公司债由于城投地产受限,发行量与

16

年高峰时期相距甚远。短融净增量仍为

-940

亿元,企业债即使考虑

200

亿元铁道后净增量也为

-150

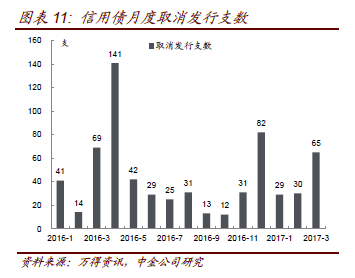

亿元。后续看,由于本月剩余发行窗口已不多,此外近期取消发行案例明显增多。根据

Wind

统计,

3

月截至目前取消发行支数已达

65

支,仅次于

16

年

3

月、

4

月和

15

年

12

月,为历史第四高(图表

11

)。目前已经公告的

3

月发行量后续可能还有部分无法成功发行,因此即使全月净增量恢复正值,总量预计也很有限。

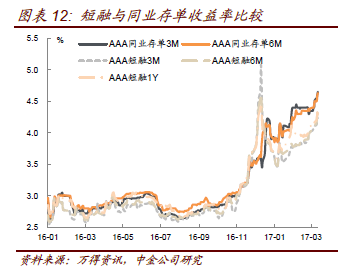

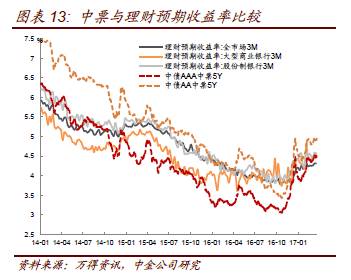

需求方面,近期信用债收益率仍然受到季末

MPA

考核和同业存单利率飙升的很大影响。我们认为二季度信用债面临的首要风险是金融去杠杆可能带来的需求弱化风险。

我们在之前的报告中多次分析,年初以来理财和同业存单利率持续上行,甚至同业存单规模还大幅增长,显示金融体系去杠杆还远未结束,甚至尚未正式开始。尽管信用债一季度供给前所未有地低迷,但供需关系整体还是很弱。一方面源自理财规模增速十分有限,难以像往年一样不断提供大规模的新增信用债需求。另一方面无论理财还是同业存单,负债端规模的增长都以显著的成本提升为代价,必须寻找更高回报的资产投向覆盖。除了部分政府背景的非标和贷款项目分流信用债需求外,同业存单本身利率高企也对信用债需求形成分流。

高利率同业存单的大量发行会拉长资金链条、激励资金投向风险偏好提升、加大资金链不稳定性,同时提高金融体系整体负债端成本。当最终投向的资产端收益难以覆盖,或限制杠杆或嵌套等监管政策趋严时,高息揽存换来的

“

时间

”

如果不能成功换得

“

空间

”

,容易暴露风险,而信用债尤其是低等级信用债更容易受到负面冲击。虽然非常恶性的流动性冲击是否以及何时出现尚不确定,但信用债新增需求有限的局面短期难以改观。

总体而言,我们维持年度策略中提到的信用利差定价因素发生趋势性变化的观点不变,信用利差尤其是评级间利差仍有向上重估以充分反映违约风险和需求弱化风险的必要,因此对信用债整体看法偏谨慎。结构上,高等级企业融资需求依然有限,利率上行过程中稀缺性进一步凸显,因此利率顶部更加明显,当前收益率水平下安全边际高。但低评级风险尚未充分释放,流动性风险和违约风险难以同时规避,一旦发生两者还有互相强化的可能性。留足流动性出口并做好个券排查依然十分重要。

[1]

http://news.21so.com/2017/21cbhnews_322/326305.html