“来伦敦的外国佬总以为坐几天地铁就掌握了本地人的早高峰习性。”

“他们端着咖啡进地铁,用轻盈的步伐掠过报刊架,顺手抽走一份免费杂志,出站的时候再熟练地扔进垃圾桶里。”

穿着交通背心的刊物分发者说,他已经不下一次追着懵逼的外地游客说服他们掏钱包了,这些人从他手里拽走《The Big Issue》杂志的样子就像领超市传单一样从容和自然。

“毫无敬畏感!”

最让游客困惑的是,这本薄薄的杂志内容和厕所刊物没有什么区别,翻起来也毫无新意,它最大的卖点在于——无家可归的流浪汉是官方钦定的唯一销售渠道。

要知道,他们手中挥舞的《The Big Issue》并不是普通的免费刊物,这是一本拯救了全世界流浪汉的街头《圣经》。

《The Big Issue》,字面上起来就一本“大问题”,但

英文中的issue一词也有“发行刊物”的意思,所以

台湾版的翻译叫它《大志杂志》,以下简称《TBI》

在发达国家,学习如何从地铁口的叫卖声中分辨出真正的免费杂志能让你避免不必要的社交尴尬。

《TBI》的营销手段看起来有点像传教者在散布末世论谣言,他们对着每个人大呼“The Big Issue(大问题)!The Big Issue(大问题)!”,只有一脸镇静的本地人才知道,这些流浪汉嘴里兜售的“大问题”其实是摆在他们自己面前的生活困境。

“运气好的话,一天能卖出去十多本。虽然有光头党和朋克会骂我loser和瘾君子,但我最有印象的还是一个愿意多给我一英镑的老太太,她让我去买杯咖啡。”

如果没有《TBI》,吉米有可能还在和野猫抢占公园里的长椅,与海洛因做斗争,或者像发霉的汉堡一样在垃圾桶里腐烂。

在经历两段失败婚姻,与三个女儿分开,儿子刚出生就猝死的系列变故后,53岁的吉米只身来到诺丁汉,在街头道友的推荐下开始学着向路人问好和兜售杂志,他用了一年时间就攒到了2800镑,还送女儿去东非乞力马扎罗山下参加了单亲家庭项目。

“这种成就感比拿个博士学位还要棒,我的父母可不会为我做这样的事,尽管他们都有工作。”

Simon Mott曾经在伦敦南肯辛顿(South Kensington)的地铁站外卖了5年的《TBI》,脚下的这片切尔西富人区,是寸土寸金的伦敦房价峰值地带。离他步行10分钟距离的哈罗德商城是迪拜土豪和各类明星最爱光顾的地方,橱窗里的灯光从来就没熄灭过。

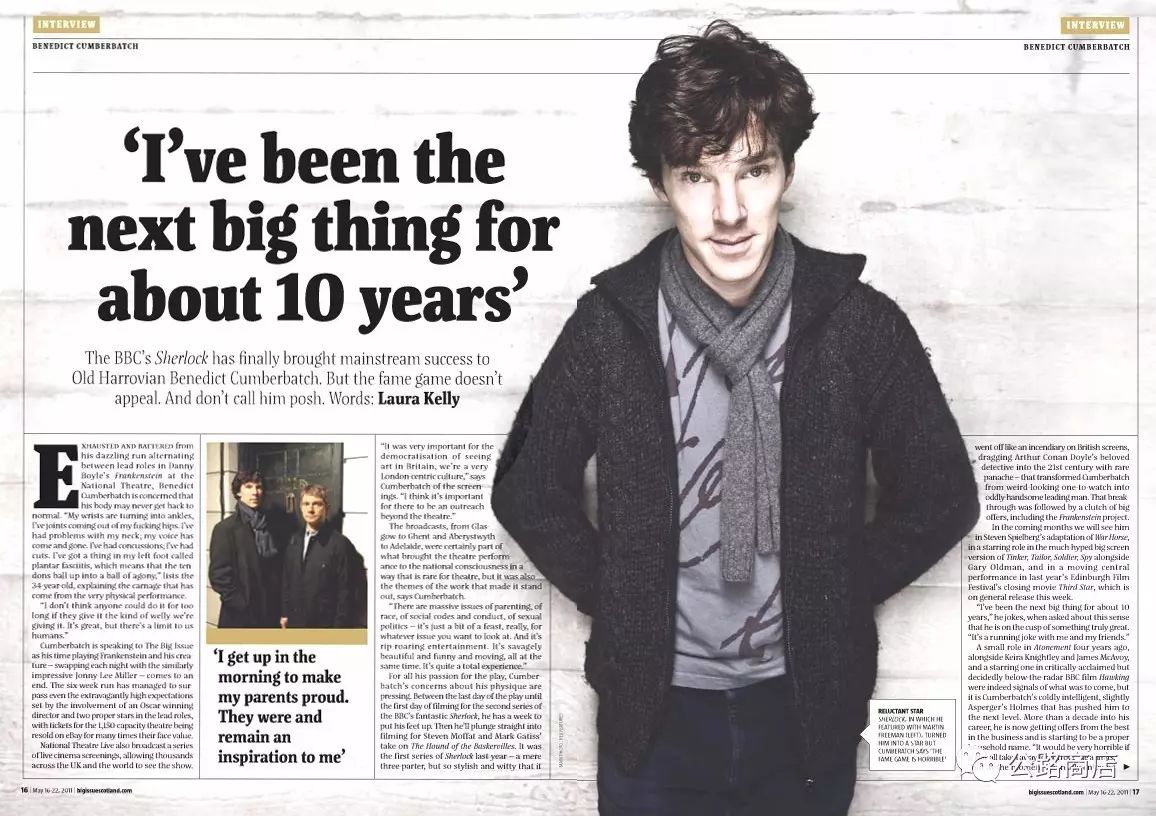

Simon从不关心手里的《TBI》每期都在说些什么,因为这块片区极有可能亲眼目睹封面人物被奢侈品购物袋压垮的街头风采。前一晚他刚做了一个梦,梦到卷福向自己买了一本《TBI》,还给了100镑的小费打听莫里亚蒂的下落。

The Big Issue对卷福的采访专栏

对于承受着丈夫冷暴力的家庭妇女来说,街头拐角就能碰见的TBI流浪汉就是倾倒负面情绪的下水槽。只要他们在一个地方固定几个月,就能对谁家狗丢了,谁的丈夫喜欢出去鬼混,谁家孩子早恋先孕这样的八卦如数家珍。

所以TBI官方给不少流浪汉统一配备了智能手机,让他们成为移动的“新闻素材的搜集者”。

“我们鼓励他们发博客、推特、脸书,捕捉街头的图片和音频”,创始人巴德说,“卖TBI的人深入到这个国家的每一片土地,和每一个社区都有着独特而深刻的联结。我希望他们能为新闻提供独特的视角,他们自己也能趁此提高自己。”

戒掉毒瘾、攒钱租房、供孩子上学这种俗套的鸡汤故事在杰克·里查德森(Jack Richardson)和托尼•奥斯本(Toni Osborne)面前都算不上什么,他们是通过《TBI》解决了婚姻这个big issue的传奇夫妇。

曾在布里斯托街头乞讨的杰克,想要向路过的托尼伸手要50便士的零钱,没想到托尼当场就哭了,因为她自己当时连家里的电费都付不起,杰克从自己的乞讨碗里拿了50分给托尼,“快圣诞节了,我想让她点一盏圣诞灯。”

后来杰克领拿到了10本《TBI》,从地下停车场搬到了托尼家里,2年后他们就结婚了。

“我们存够了新娘礼服的钱,卖杂志的顾客来主动帮我烘烤婚礼蛋糕。”一位和杰克身材相当的杂志主顾免费向杰克借出了一套Amani的新婚礼服。

这本以慈善为目的的杂志,从创刊号到2016年为止,已经在澳大利亚、日本、肯尼亚、韩国和中国台湾在内的全球范围售出了2亿多份,至少为5万无家可归的人口解决了温饱难题。

《TBI》从不把流浪汉当做雇佣工使唤,创始人罗迪克(Roddick)和博德(Bird)相信,解决流浪汉问题,关键在于让他们通过自食其力重新获得生活的自主权,在“授人以鱼,不如授之以渔”的公司Slogan语境下,“合作伙伴”是他们称呼这些落魄者的统一口径。

一本《TBI》售价100元台币,流浪汉可以从中抽取50元的利润

不管是苏格兰还是台北的街头,你都能听见被《TBI》拯救而卖力吆喝的声音,在英国,TBI杂志每周的固定读者超过了67万。

你甚至可以在英国摇滚乐队的作品里见到《TBI》的影子,绿洲乐队有一首叫“超音速”的歌,里面提到过一个叫做Elsa的女孩,她在火车里用一根管子吸食speed,在直升机里和一位医生乱搞,如今她只能拿着卫生纸打喷嚏,在大街上叫卖《TBI》

当然,和对生活甚至自我失控的人打交道,约法三章是有必要的,流浪汉在贩卖杂志时被要求佩带The Big Issue标识、不能乞讨或要求捐款、不能喝酒嗑药,更不能上门传销和跨区域交易。

每个人都被分配了固定的街区,他们像猫科动物一样有着极强的领土意识,从很远就能注意到的荧光背心能触动每一个TBI dealer的神经。

电影《曾经》里,导演或许为了视觉忽视了女主的荧光背心,其实这样会被举报的。男主也没有意识到,他弹上一晚上的布鲁斯民谣也不如女主卖出一本TBI赚得多。

几年前,穿着长外套带着头巾留有典型东欧面孔的中年妇女渐渐侵占了正统英国流浪汉的地盘。在英国这个极度强调政治正确的国家,“种族主义”的字眼是少数族裔反制白人的绝佳武器,只要在关键时刻甩出来,没有几个白人能在声讨中存活下来。

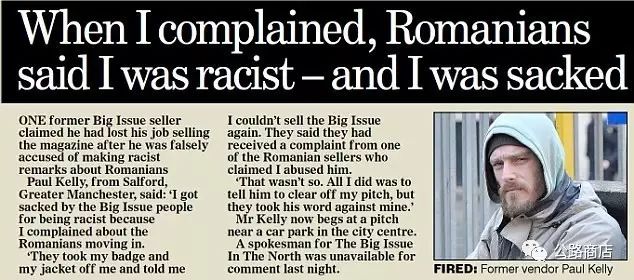

曼彻斯特街头的保罗·凯利觉得十分委屈,他在街头被一群罗马尼亚人洗劫。“他们扯下了我的徽章和荧光马甲,让我滚出这个地方”,“更过分的是,他们向官方投诉我涉嫌种族主义歧视,我再也回不去那个片区了。”现在的保罗·凯利只能在市中心的一家停车场附近,他手里揣着TBI的样子就像偷了一打iPhone手机。

《每日邮报》报道

“那些根本不是普通人,他们是吉普赛的黑帮,早上会开着豪车去杂志分发地取货再倒卖出去。”另一个英国本土流浪汉说。

很多英国人因为那些东欧面孔而拒绝购买杂志,“我亲眼看到好几个东欧人殴打一个流浪汉,吼着让他滚出他们的领地。”

这身红马甲意味着得到了贫穷和需求帮助的官方认证,穿上“红马甲”从一定程度上杜绝了行骗的可能性,但更多情况也给半只脚跨进中产阶级大门的小资带了极大的心理困扰。

“我路过同一个卖Big Issue的人,他认出了我,但并没有给我兜售杂志,而是像一个老朋友一样问我:“嘿,一切都还好吗?” 我觉得这很为难,因为我不能像正常人一样回答‘一切都好,你呢?’因为很明显,我知道他过得并不好。”

《TBI》看上去是一个解决社会和流浪汉问题的完美答案,但对于那些刚刚跻身中产阶级的白领们来说,面对杂志dealer的憨笑就像接受一场道德审判。

to buy or not to buy,是白领们每天上班路上遇到的大问题

“忽略他们让我感到羞愧,如果冲他们点头,他们就以为你会买。可我并不想买,这玩意老是刊载一写上个星期的twitter热点话题。一旦跟他们有眼神交流你就没有退路了,你只能问他们how much。”

“哦好吧,3.5镑。但我明明看见杂志上写的是2.5镑,零钱被默认成了小费,杂志?还是拿来擦屁股吧,事实是你花了一本普通杂志的双倍价钱,最后却没买到有用的信息。”

在大多数白领的眼中,买本《

TBI

》还想找零钱的行为无异于享受了五星级酒店门童的搬运服务还想一毛不拔

没有人真正关心过这本杂志里到底写了什么故事,《TBI》贩卖的不只是内容,那种“我的确帮到了他”的成就感,是驱使更多人一期接着一期买的动力,加上月刊的缘故,每个人都能心安理得地享受一月一次的施舍快感。

就好像你与流浪汉指尖30厘米的距离就能分化出社会阶层,没有其他地方能像这样轻易用几镑钱就能买来身份认同,只有在流浪汉手上买到的油墨味才能让人兴奋起来。

有时候为了缓解兜售杂志的招来的冷眼,TBI流浪会调动创造力变着法地串台词:“Today's Big Issue, tomorrow's toilet tissue(今天的新闻,明天的厕纸)”

因为他们清楚地知道这些《TBI》可能几分钟内就会变成垃圾,这丝毫不能影响他们把吆喝变成说唱的生活调剂。

“没什么可抱怨的”,卖杂志的流浪汉说,“即便你冒着瓢泼大雨中站在奥迪车外面,‘how are you?’也只是一个打招呼的方式,而不是抛给路人的问题。”

能为《TBI》慷慨解囊的人大都是物质条件优渥的本地人,虽然接受施舍会让售卖者违反The Big Issue的官方规定,他们有时候还是会直接给零钱留下报刊。

对于那些混迹ghetto的滚刀肉来说,他们手里的《TBI》可能永远都是最后一本,他们用“这是我今天最后一本了,能不能留下来”的欺骗榨干了善良者的同情心。

这些人大概是搞忘了《TBI》创始人巴德在这些“合伙人”入职之前的提醒:

“很多时候,把人困在社会最底层的不只是贫穷,而是自卑和绝望。体面有时候是一道你想维护的底线,但它不是别人给你的,在我看来,施舍就意味着剥夺。”

就像红马甲背后的那一句善意的注解:“如果你买了杂志,就请务必带走它。”

带走杂志,或许是街头留给流浪汉最后的尊严