Xie zengjie

1973年生于广东。2014年毕业于中国艺术研究院,获硕士学位。现为文化和旅游部艺术发展中心专职画家、中国画创作研究院研究员、国家二级美术师,中国画美术馆副馆长、中华诗词学会会员、内蒙古呼和浩特民族美术馆研究员。

出新意于法度之中,寄妙理于豪放之外

——谢增杰画展作品观感

文

/

冯 健

受荣宝斋(天津)和画家谢增杰先生的邀请,我参加了他在呼和浩特展览的开幕式。其实,我从很久以前就开始关注谢增杰的画作了,也经常能受到一些启发,但系统地看其原作,还是第一次。看完以后,感觉到了震撼!

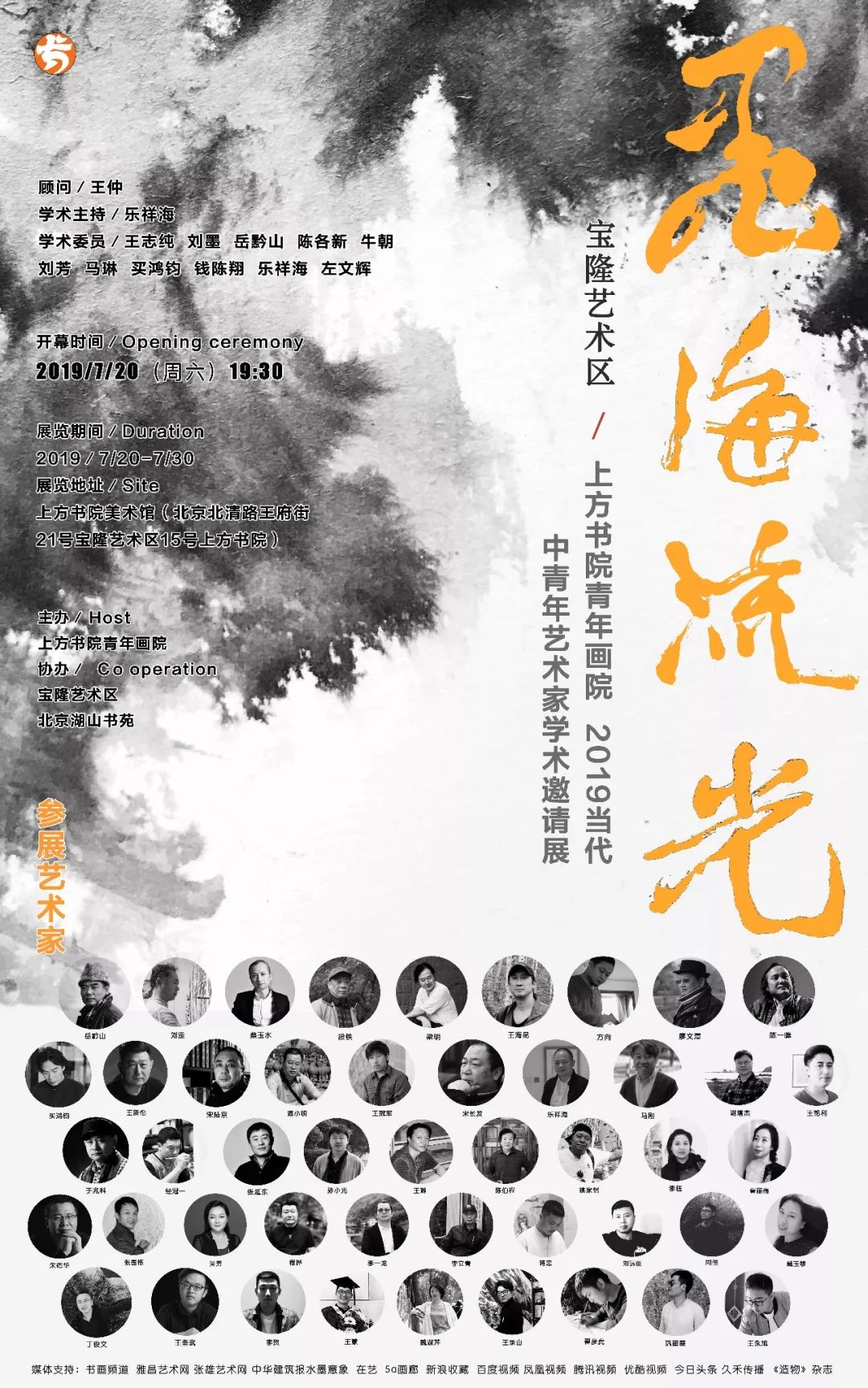

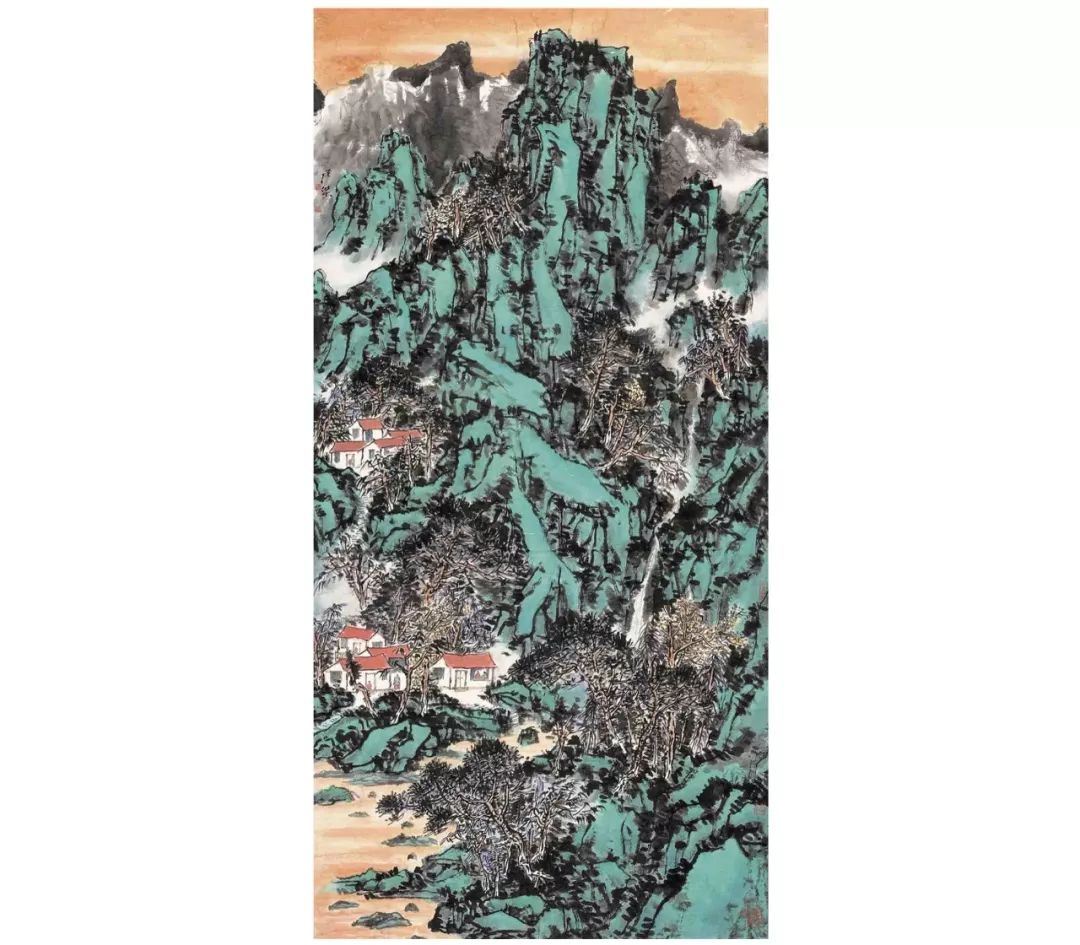

黄山群峰

248x124cm 2018

年

在著名大型音乐选秀节目《中国好声音》中,那些评委,如那英、刘欢、哈林等评价选秀歌手最重要的一句话是“听了他(她)的歌后,浑身起鸡皮疙瘩”,来表明这首歌对听众的震撼,尤其是对听众心灵的打动。看了谢增杰的画,我也起了一身鸡皮疙瘩,不仅起鸡皮疙瘩,还感觉脖子后方嗖嗖发凉,感觉脸红了。脸红的原因有二:其一,观其画如饮美酒佳酿,不胜酒力而有脸红反应;其二,比较自身,看到差距,为自己的努力不够而倍感羞愧。

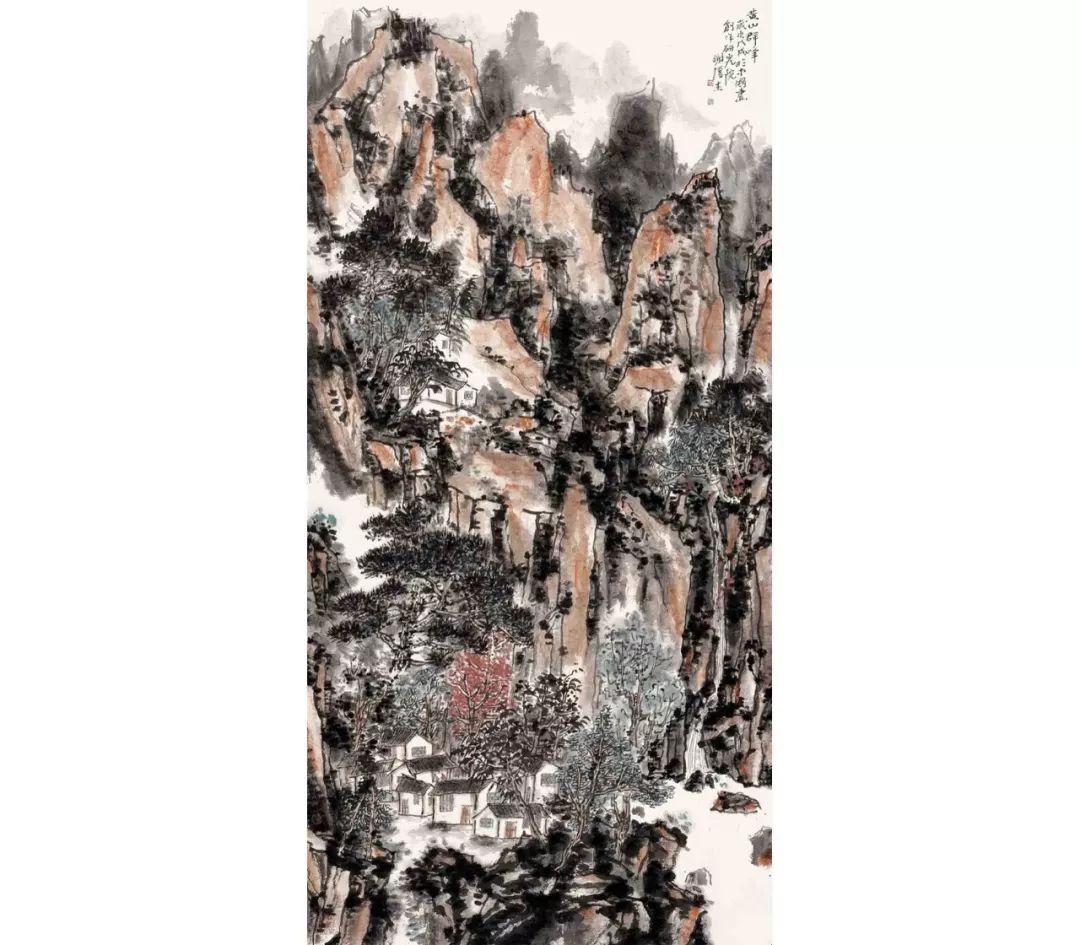

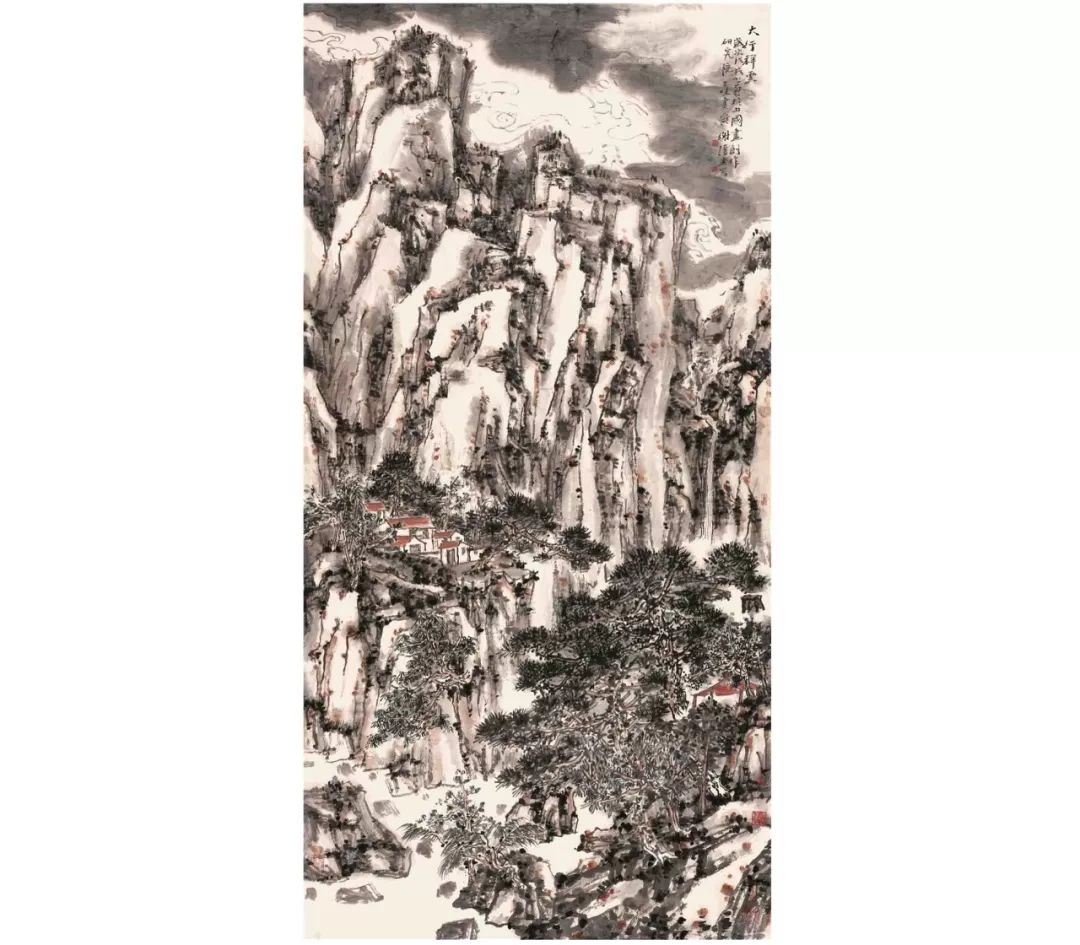

黄山四千仞

248x124cm 2015

年

在我看来,谢增杰画展和画作的意义,已经远远超越了他自身的范畴而具有社会意义,可以称之为“谢增杰现象”。这个现象包括了三层内涵:一,在当前的这个时代,为什么会有这么多人喜欢他的大写意作品?为什么“大写意”这个画种依旧散发出对普通观众的迷人魅力?二,不断有人说中国的水墨画,路越走越窄,或创新之路都被前人走尽了,在这种背景下,谢增杰为什么能杀开一条血路而走向成功?这给我们带来了什么启发?三,有人说,画大写意者,尤其是画大写意花鸟者,均需“大器晚成”,齐白石、黄宾虹、朱屺瞻、肖龙士、尤无曲等,前辈大师无不如此。而那些早逝的画家,如陈师曾、陈子庄、周思聪、李老十、朱新建等,总是让人扼腕叹息。那么,大写意究竟能否早成?刚入中年的谢增杰为什么能够取得成功?这些问题都不仅仅是关乎谢增杰一个人艺术成就的问题,而是关乎艺术学上某一类现象或疑问的答案。但答案的寻求,又必须系统解读谢增杰这个个案,必须吃透其艺术特征的形成与学习取法的关系。

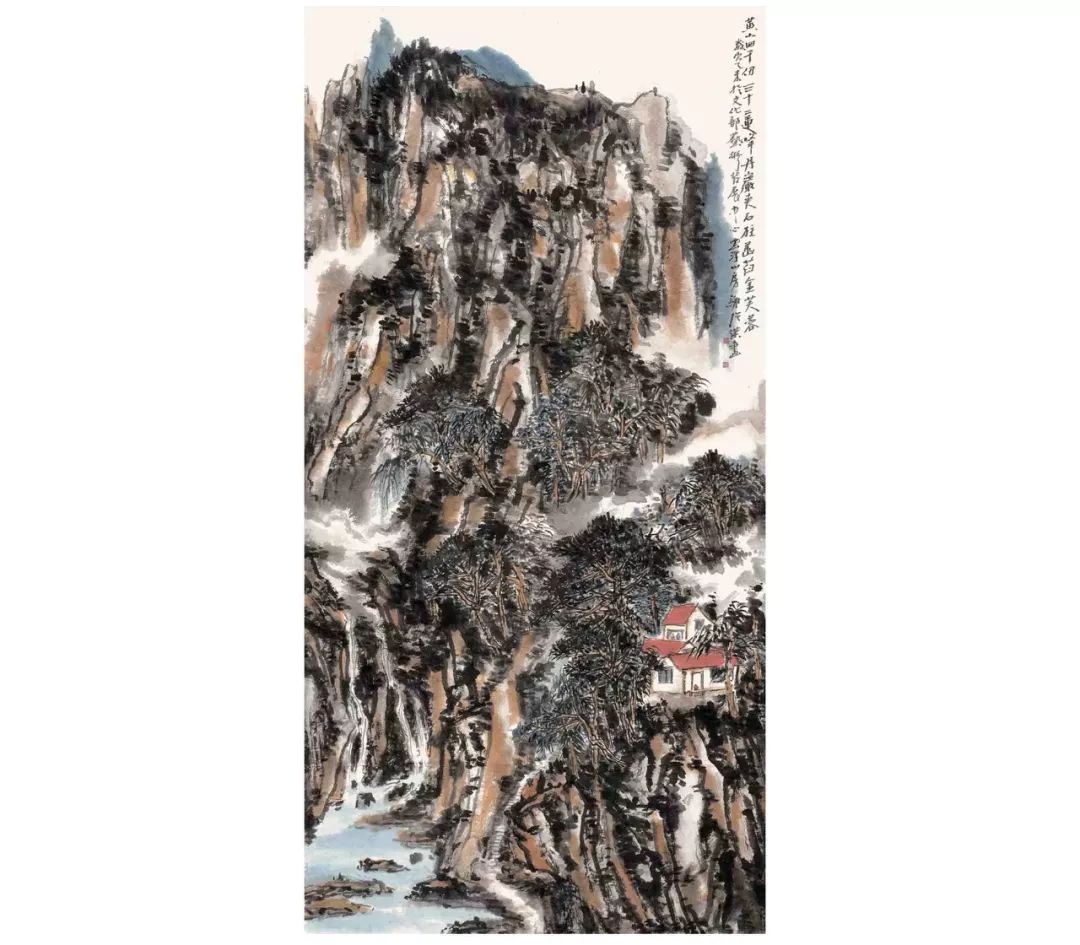

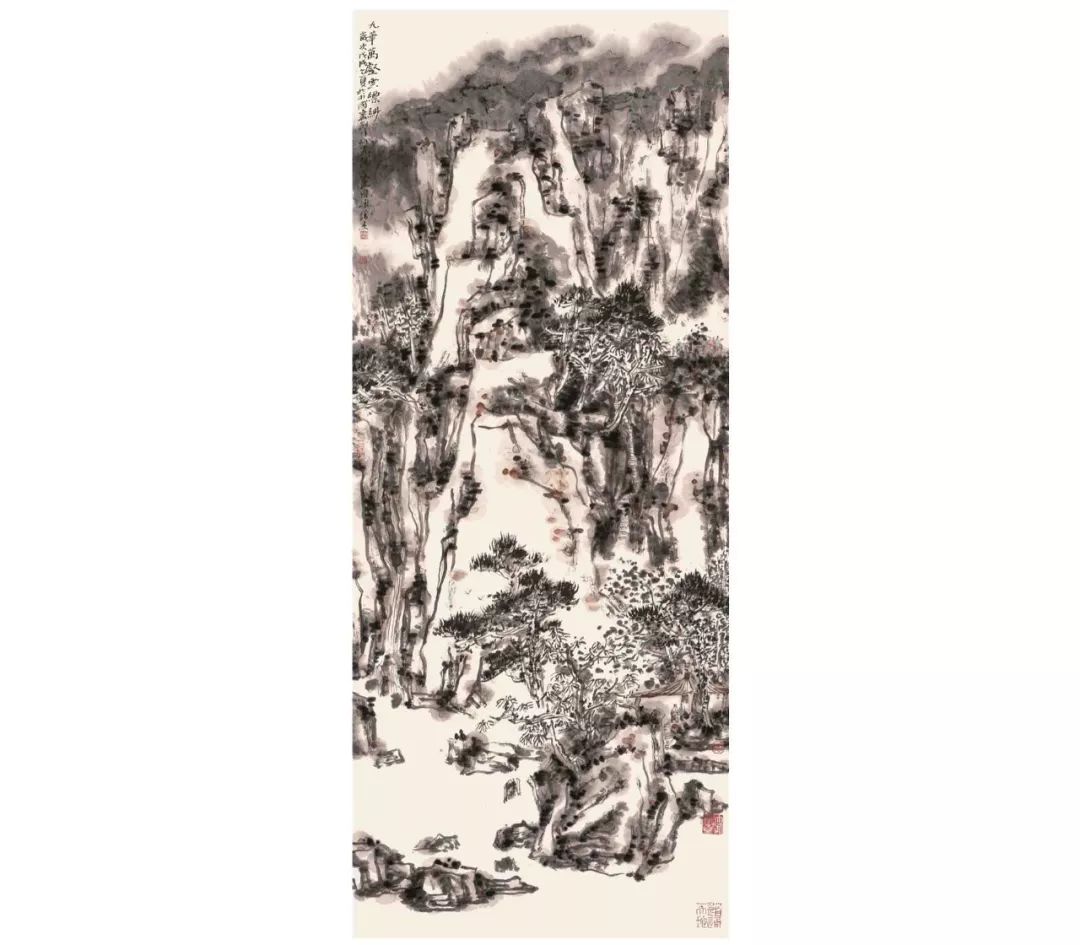

千里横黛色

248x124cm 2018

年

我想用几个字,来谈谈对谢增杰作品的观感。

第一个字是“大”。

谢增杰的画作,给人的第一印象是“大格局”、“大气象”、“大写意”、“大笔墨”。总之,评价他的画,离不开一个“大”字,大气是他作品给人的第一印象。他是真正的大写意,大笔墨,无论山水还是花鸟。

众所周知,在中国美术家协会所主办的展览中,制作手段流行,很多入选画作,都系工笔或小写意完成,缺乏大写意手段。更有甚者,竟有画家将人物摄影照片用投影仪打在墙上的宣纸上,然后用工细笔触勾勒、皴擦,并经过多次渲染,精工细磨之下成就“巨构”。这至少造成了两个不良效果:一,靡靡之音盛行,缺乏阳刚正气,本来这种风格是绘画的一种状态、一种面貌,却成为主导当代中国画发展的方向标;二,表面上“宏幅巨制”,实则缺乏画家的独立人格,造成“千画一面”,感觉作品都出于一人之手,画家的自我面貌不明显,这与艺术的创新规律完全矛盾。

谢增杰的画,挑起“大写意”的大旗,无异于一股狂风,正是纠正当前靡靡之音的良方,是矫正时弊、在美展中刮起“大写意手段”旋风的催化剂。其实,靡靡之音不只在绘画上存在,在社会上也广泛存在。比如,2018年9月,“开学第一课”曾引发社会的广泛争议,就是因为一些演员非男非女的面貌特征。这些男性演员,被称为“娘炮”,没有表现出男子汉应有的气魄,反而是充满了靡靡之音的气息,对孩子们的成长和审美观的形成都会产生不良影响。社会如此,绘画亦然。这就是,为什么现在还会有这么多人喜欢大写意作品的真正根源,因为社会需要阳刚正气。

谢增杰的“大笔墨”,表面特征是“大”,其内部支撑则是扎实的笔墨基础。北宋韩拙曾说:“笔以立其形质,墨以分其阴阳,山水悉从笔墨而成。”笔墨是中国画的根基所在,没有笔墨的“大”画面则徒有其表,是假大空。绘画的大气象必须有雄厚的笔墨支撑。谢增杰精通书法,他将书法用笔广泛应用于绘画,尤其是他在大篆用笔的基础上加以散锋改造,成为他画中常见的一种“线质”,这些都有利于确立其绘画作品的“骨法用笔”特征。读他的画似乎看到他正娓娓道来,缓缓写来,从容不迫,因此,他巧妙地化解了“大气象”与笔墨形质之间的关系这一难题。

在没见到谢增杰以前,很难想象得出,一个南方人,笔下呈现出的是如此雄强的笔墨和勃发的精神状态!见到他以后,他的为人和他的作品可以划上等号了。因为他性格豪爽而不失细腻,待人诚恳而有独立的人格。他虽然是岭南人,但我更愿意把他看作北方汉子,他的画是铮铮铁骨的汉子的大笔墨。壮哉老谢!

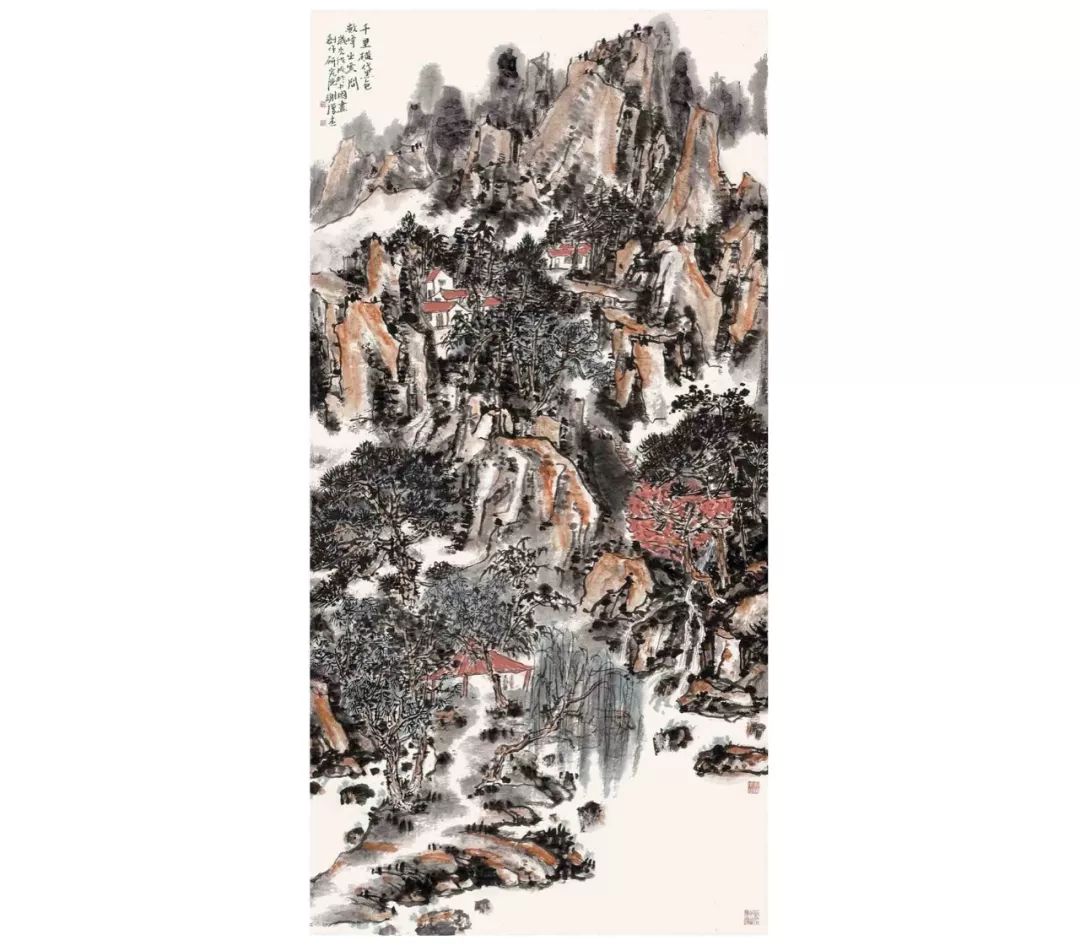

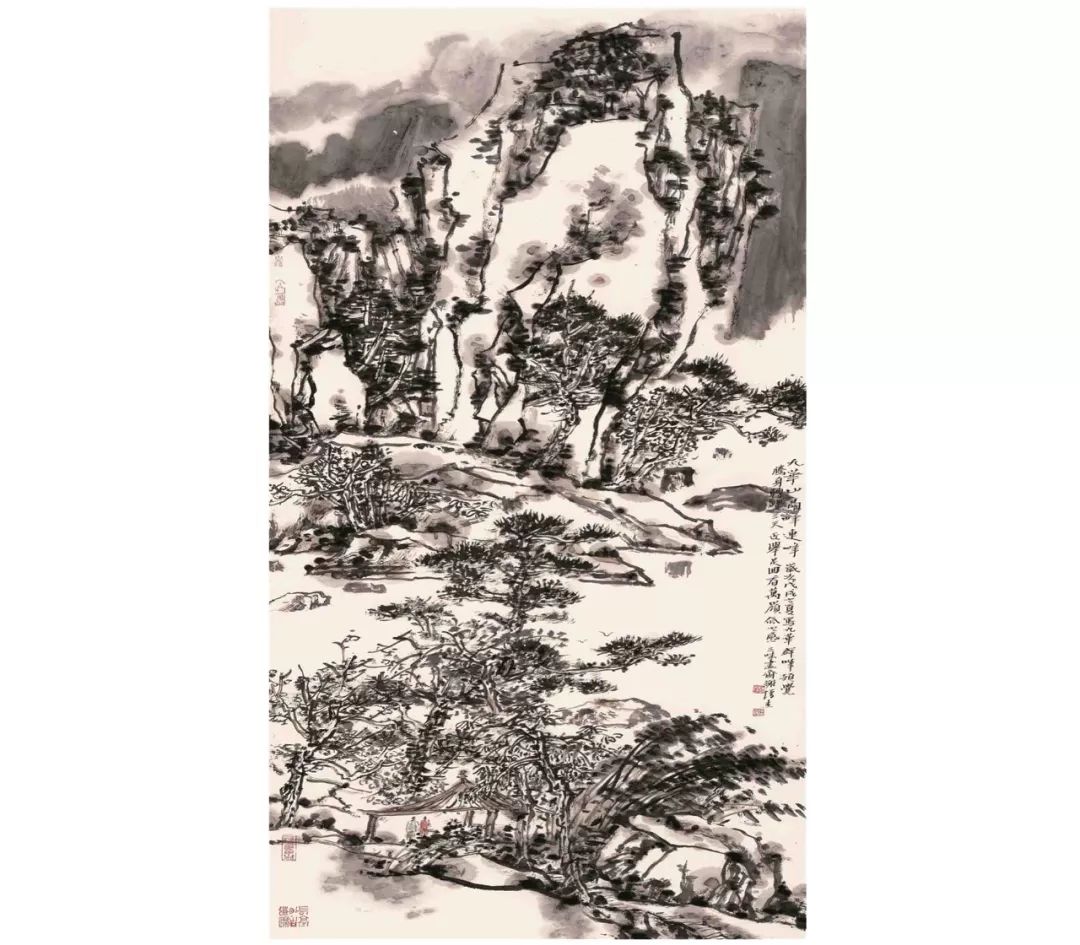

云起山更深

248x124cm 2018

年

第二个字是“正”。

20世纪的中国画坛,中国画经历了各种尝试、试验和创新之路。可谓林林总总,五花八门。有一味仿古者,有推行西画基础教育先行者,有中西杂交试验者,有中学为体西学为用者,有坚守笔墨传统以立民族脊梁者,有推崇形式美而认为笔墨为零者。这些争论和尝试见证了20世纪中国画发展的艰难历程,但客观上扰乱了中国画的治学思想。针对这一问题,新世纪有人提出“正本清源”、“守正创新”等思想,以期重新树立中国画发展的精神旗帜。在这种背景下,谢增杰的水墨画探索具有积极意义。

他的山水画,远追弘仁,近续赖少其,中接黄宾虹。他应该是从同为岭南人的赖少其那里受到启发,巧妙地借鉴了弘仁的“强骨线而少皴法”的山水画形式,并用大写意笔墨改造这一形式。我认为这种尝试至少达到两个方面的效果:一,改弘仁的冷寂为激越,更加符合新时代的特征和审美标准,解决了其山水画体现时代性的问题;二,用强骨线而少皴法的创作思路,加之他一以贯之的大写意笔墨的肆意豪放,确立了自家的山水面貌。另外,他借鉴和大量实践黄宾虹的墨法,加上对宿墨、宿色的强化运用,弥补了其画作山体少皴的内容虚空缺点,使山体皴法虽少而更加耐看,最终建立了自己的笔墨语言。学黄宾虹,而不见黄宾虹的面貌痕迹,可以说,他是当代学黄宾虹的一流高手。

万峰瑞祥

124x248cm 2018

年

他的花鸟画,我认为他引入了黄宾虹花鸟画中强化以线造型的方法,借鉴了陈子庄用笔的轻松和造型的率意,仍然是强化对宿墨、宿色的使用。他还借鉴清代以赵之谦、吴昌硕为代表的金石大写意传统,他把临写散氏盘的用笔心得及时用到绘画中,在其花卉长线条的挥写中加入了一些动作,增强了线条的复杂性。他很早地就关注和看好当代花鸟画家崔兆礼,崔的大写意花鸟自具面貌,喜欢用大笔触和简单的笔墨造型,善于在宿墨和宿色的交织中营造花鸟形象和幽远的意境。谢增杰活用了崔氏的“低色阶”色彩处理办法,把宿墨、宿色的作用又进行了进一步的发挥和大范围应用,初步确立的自身的色彩体系。一个画家形成自身的色彩体系十分重要,潘天寿说:“色凭目显,无目即无色也。色为目赏,不为目赏,亦无色也。不为吾人眼目所着意者,亦无色。”最后一句话,至为重要。一个画家的作品,如何为众人的眼目所常,所着意?那就必须要形成独具特色的色彩体系。谢增杰作品的色彩体系,给人的印象是深刻的,深刻之处不在其色彩的艳丽,而在其色彩的浑厚和朴实无华。另外,在崔兆礼的基础上,他又强化了对长线条的应用,以及线条与宿墨多元层次之间的构成关系。能够看出来,他对“线质”更加强调,这也是他区别于崔兆礼的地方,是他的聪明之处。尽管某些方面还处于探索中,但他的花鸟画整体上画面感觉大气轻松,已经面貌自立。

因此,谢增杰无论是山水还是花鸟,都是文人大写意的正脉,他有效地接续了弘仁、黄宾虹、陈子庄的绘画传统,走的是“逸格”的一路。美哉老谢!

太行祥云

180x80cm 2018

年

第三个字是“清”。

谢增杰的绘画里包含了多种辩证法。方与圆,留与流,静与动,冷与暖,粗放与严谨……最令人印象深刻的是“浊与清”。一般而言,宿墨宿色易脏而不易净,易浊而不易清。但谢增杰轻松地化解了这一问题,画面表面“拙”实则“巧”,表面“浊”实则“清”,表面“感性”实则不乏“理性”的思考。但“清”又不是表面的“明净”。因此黄宾虹说“浑厚华滋,宋元名迹,无不于斯致力。若以明净为工,即浅易耳。”他又 说“冲淡深沉,为元人设色之妙,惟深沉最为不易。”可见,“清”、“淡”都不是表面的清与淡,都有复杂的辩证法支撑,“清”和“淡”才有深刻内涵。

凡是中国大写意画家,必于用水上有独到的心得,方谈得上是“方家”,否则定还未入大写意门径。谢增杰无疑在用水上十分考究,有自己的一套方法,是水墨画家中的善于用水者。也正因为他善长用水,才更加彰显了其画面“清”的特点。谢增杰的用水方法是和宿墨法融合在一起的。比如,他画葫芦、南瓜之类的瓜果,以线勾其外形,而内部着以淡宿墨,或局部渲染,或以大小不同的点进行点厾,这些点都洇出了水晕,幻化出一种“清气”,使画面具有独特的韵味。我很喜欢他画的墨荷,在大笔触下,墨分五彩,既豪放,又耐看,可谓是“清气”满池塘。最关键的是,让人忘记了他不着颜色这一事实,也许观者压根就没想到他没有使用颜色的问题,这就是中国水墨画的高明之处。

九华万壑云缥缈

180x80cm 2018

年

谢增杰画面的“清”,伴随着他对画面“拙”与“重”的处理。这些本来属于相互矛盾的范畴,但高明的中国画家却可以把他们统一和协调起来,唯我所用。社会中的很多人,为人过于精明、算计,让人厌烦,但这是小聪明,不是真聪明;真正的聪明者,必大智若愚,表面拙笨,而内心清澄。画画也是一样。谢增杰的画,常常表现“拙”的特征,但仔细研究发现,他不是笨,而是真聪明,他的画是大巧若拙、大智若愚。他的画面表面上看简单,但读者读画的时间并不短,因为面里面有丰富的内容需要细品。他用线条去支撑和活化块面,他又用各种点来丰富线条和块面结构。他用宿色凸显了用色的清雅,他用宿墨彰显了用墨的内涵,他的重墨乌黑透亮,淡墨清而不轻。观他的画,如饮纯酿,酒不醉人人自醉;读他的画,如对清泉,一股清流,汩汩而出。真是大智若愚,大巧若拙。妙哉老谢!

九华山

180x80cm 2018

年

第四个字是“奇”。

董其昌说,以境之奇怪论,则画不如山水,以笔墨之精妙论,则山水决不如画。本来画与山水似乎不是一回事,将二者如此相比更是令人费解。但是,这也说明了一个问题,那就是在古人眼里,绘画的笔墨是山水审美要素的一个极其重要的组成部分,古人心中山水的审美文化包括了绘画这一表现形式。山水之境,妙在“奇”。山水画,用毛笔工具实现,“唯笔软则奇怪生焉”,故山水画除了体现笔墨文化以外,应重塑自然山水之“奇境”,方为上品。