众所周知,幼儿在2岁~两岁半左右慢慢地形成自我意识,此时,占有欲也在他们心中萌出了小芽。此时的他们,也极其渴望友谊,渴望与其他小朋友建立起良好的人际关系,可是,他们却不知道该如何去做。

在生活中,不难发现,很多幼小的孩子常常会为一件玩具或者食物,跟其他小朋友发生争执,

结果,最后的收场,几乎是大孩子让着小孩子,男孩子让着女孩子。当然,这样做法不是不好,只能说是暂时平息了孩子之间的争执,可是,这样的处理方式,无形中使得两方的孩子都受到了一定的伤害。

比如,让出玩具的孩子,是在心不甘情不愿的情况下,被迫让出玩具的,因此,有可能导致这个孩子会对对方生出厌恶感,以后两人间要想发展良好的人际交往会无形中生出了一个看不见的障碍。

而另一方得到玩具的孩子,不见得会占了上风,要知道这玩具是从别人手中“抢”来的,长此以往,无形中会助长了孩子的“小霸王”作风,导致孩子容易养成任意妄为的任性脾气。

因而怎么引导孩子学会分享,与其他小朋友建立起良好的人际关系,是每个家长不容忽视的问题。

“

童书编辑陈喜嘉曾说过,“良好的人际交往能力和解决问题的能力是成功的必备条件。提升和发展孩子的人际智能,可以让他们在未来更具备生存竞争力。”

”

诚如陈喜嘉所言,每个孩子的成长都离不开人际交往,在交往过程中如何提升和发展孩子的情商,非常重要。因此,学会分享也是孩子在人际交往中必须学会的一课。

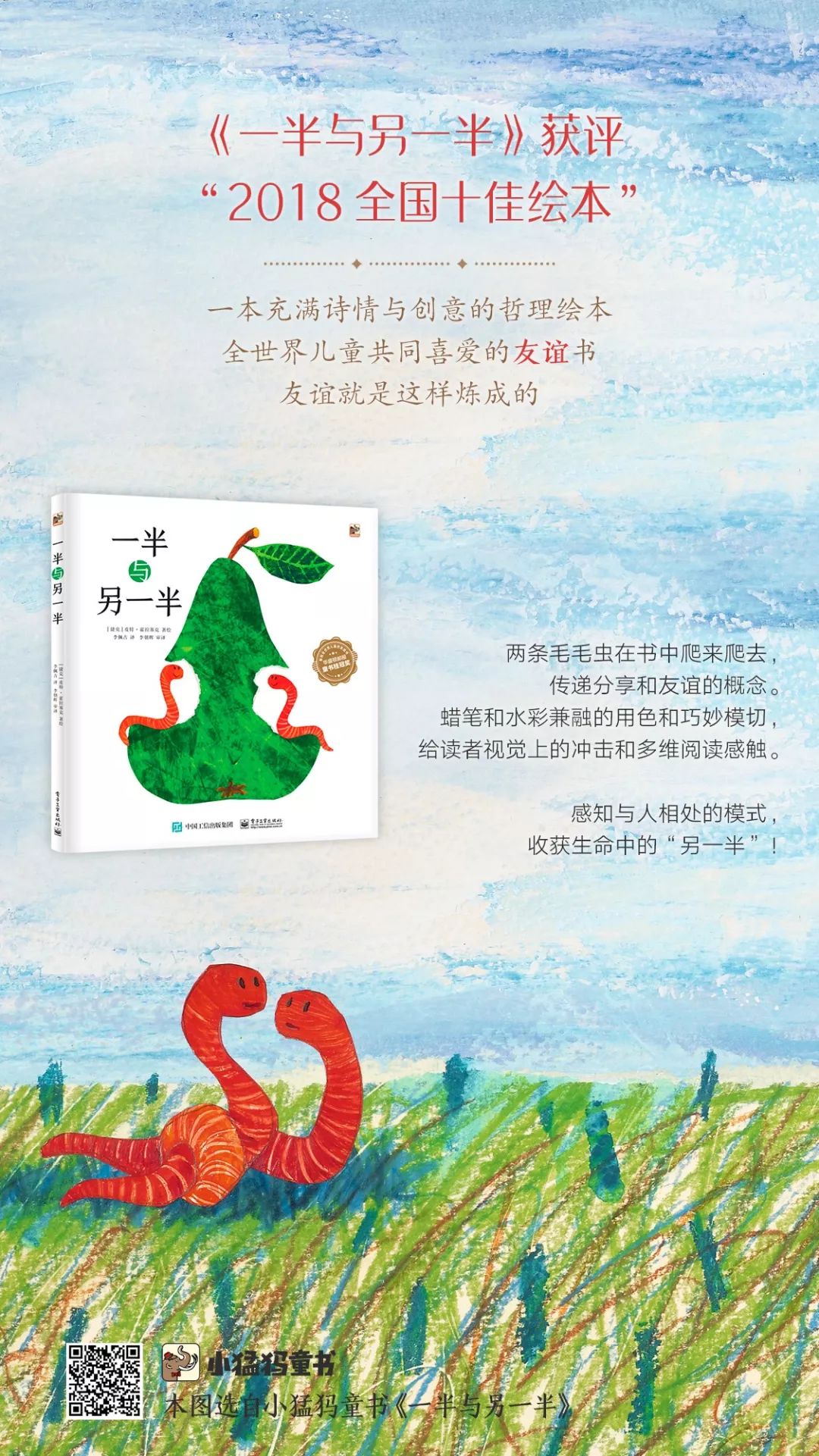

捷克裔儿童图画书新锐作家皮特·霍拉塞克创作的绘本《一半与另一半》所讲述的,就是一个关于友情与分享的故事。

两条孤独的毛毛虫在一次偶然间相遇了。为抢一个梨,打得你死我活。哦豁!这一架把两条毛毛虫的尾巴给打得结成一个死结,分不开啦!于是,坏事变成了好事,俩毛毛虫在被迫相处的过程中,品尝到了友谊和分享带来的快乐……

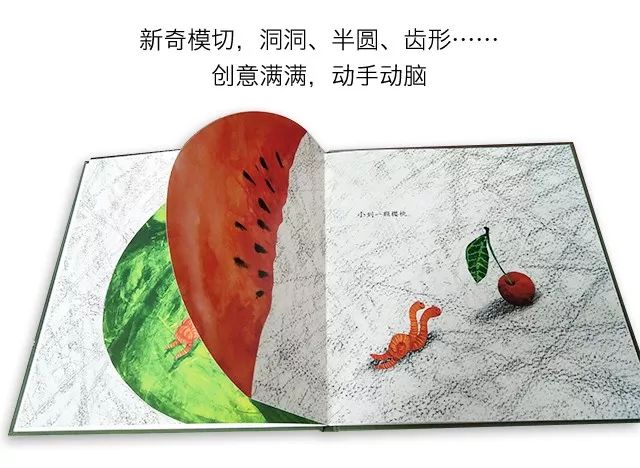

他们学会了分享。一只大西瓜分享着吃,一颗小樱桃也分享着吃,慢慢地,成为了他们的习惯。习惯在磨合中养成,同样地,习惯也变得难以割舍。分享成为了两只小蚯蚓之间友谊的桥梁,他们喜欢上互相分享,包括他俩分开了也依然觉得分享东西吃起来更甜。食物还是那些食物,但是分享带来的欢愉是食物的甜蜜无法替代的。

其实,绘本里的两条被人格化了的毛毛虫就是儿童的化身,他们拥有着小朋友所拥有的一些人格,行为特征,比如强烈的自我意识和占有欲等

。只不过皮特·霍拉塞克巧妙地运用了图画和故事主人公拟人化的魔力,将孩子们引入到虫子的世界中,教会他们一些受益一生的道理。

一个人吃,只吃得到食物的美味和甜蜜;两个人吃,吃得到分享背后隐藏的喜悦。分享其他东西也亦然。不愿意分享的孩子可以试着跟家人、亲人分享,习惯了之后可以跟朋友分享。一旦迈出了分享这一步,作为家长可以多鼓励孩子,让孩子感受这一种美妙的温暖。我们每一个孩子都会明白,

“你一半,我一半,我们是快乐的小伙伴”!

皮特·霍拉塞克在为孩子们讲故事的过程中,没有半点说教的成分,他只是将两条毛毛虫的经历如实地呈现在孩子们的面前,让孩子看完故事后,学会自己思考。

其实,这样的方式,远比家长不停地说教更有效果。

因为每个孩子对故事都是极其敏感的,他们常常在不同的故事里认识世界,了解自身的生理发展以及社交情感发展。

这本绘本不仅适合孩子,似乎更适合成人。《一半与另一半》不仅教会孩子学会如何建立良好的人际关系,学会分享。

同样也能让成人从中学会如何处理好恋爱、婚姻中的两性关系。

张爱玲在《童言无忌》一文中曾写到,“能够爱一个人爱到问他拿零用钱的程度,那是严格的试验。”这句话虽是说亲情,但同样适合两性关系。问他拿零花钱,这亦是一种分享,也是一种付出。两人在一起,须经得起金钱的考验,如若一 ,方私心太过,这样的关系必然维持得不会长久。

如同绘本里的两条毛毛虫,每一种食物对他们来说,是维持生命的重要来源,甚至是不能与人分享的。但是相遇后,通过一系列的撕咬,磨合,他们悟出,如果两人想要在一起,就必须得学会让步,学会付出,分享,那么两人才会幸福,长久。