文 | 祝勇

南渡北归(下)

▍四

然而,帝国的官场,比赣江十八滩更凶险。

就在苏东坡过赣江十八滩时,收到了朝廷把他贬往惠州的新旨意。

苏东坡翻山越岭奔赴岭南的时候,他的老朋友章惇被任命为尚书左仆射兼门下侍郎,成为帝国的新宰相。

▲明代刘俊绘《雪夜访普图》

苏东坡曾戏称,章惇将来会杀人不眨眼,不过那时二人还是朋友。后来的历史,却完全验证了苏东坡的预言。苏东坡到惠州后,章惇一心想搞死他,以免这只死老虎,有朝一日卷土重来。由于宋太祖不得杀文臣的最高指示(故宫博物院藏有明代刘俊绘《雪夜访普图》轴,描绘赵匡胤在风雪之夜探访大臣赵普的场面,可见赵匡胤对文臣的重视),他只能采取借刀杀人的老套路,于是派苏东坡的死敌程训才担任广南提刑,让苏东坡没有好日子过。苏东坡过得好了,他们便过不好。

那时,苏东坡的儿子苏迨等人已经去了宜兴,他的身边,只有儿子苏过、侍妾朝云、碧桃。

苏东坡的家伎本来不多,在汴京时也只有数人而已,与士大夫邸宅里檀歌不息、美女如云的阵势比起来,已称得上寒酸了。此番外放,前往瘴疠之地,苏东坡更是把能遣散都遣散了,唯有朝云,死也不肯在这忧患之际离开苏东坡,尤其在王闰之过世之后,这六十多岁老人的饮食起居,没有人照顾不行,所以她坚决随同苏东坡,万里投荒。

朝云之于苏东坡,并没有妻子的名分,却不失妻子的忠诚与体贴,朝云的存在,让晚年的苏东坡,多了一份安慰。

到达惠州的第二个秋天,苏东坡与朝云在家中闲坐,看窗外落叶萧萧,景色凄迷,苏东坡心生烦闷,便让朝云备酒,一边饮,一边吟出一首《蝶恋花》。

这词是这样的:

花褪残红青杏小。

燕子飞时,

绿水人家绕。

枝上柳绵吹又少,

天涯何处无芳草。

墙里秋千墙外道。

墙外行人,

墙里佳人笑。

笑渐不闻声渐悄,

多情却被无情恼。

“蝶恋花”,是五代到北宋时代的词人经常使用的一个词牌,是那个年代里最美的流行歌曲曲调。“蝶恋花”,本来就代表着一种依恋,甚至带有几分欲望的成分,晏几道、欧阳修、苏东坡,都曾用这一词牌表述自己的感情,“庭院深深深几许”,就出自欧阳修的“蝶恋花”,20世纪词人毛泽东写给杨开慧的词,也有意使用了这一词牌。因此,这一词牌,可以被视作一种美学形式。

苏东坡的这首《蝶恋花》,本不是为朝云而作的,在词里,他把自己当成一个在暮春时节,站在墙外偷看墙内少女荡秋千的偷窥者,后来那少女发现了有人在偷窥,就从秋千上下来,悄悄跑掉了,她的笑声,也越来越远。所谓“多情却被无情恼”,不是抱怨,而是自嘲,像苏东坡这样坦然在词里写进自己的尴尬,文学史上少见。

朝云抚琴,为唱出这首《蝶恋花》,却一边唱,一边落下眼泪。苏东坡看见朝云泪光闪动,十分惊讶,忙问这是为何,朝云说:“奴所不能歌者,惟‘枝上柳绵吹又少,天涯何处无芳草’二句。”这是因为这二句,看上去朴实无华,却道尽了人世的无常。苏东坡一生坎坷,在严酷的现实之前,他不过是个墙外失意的过客而已。朝云懂得这词里的深意;想到人世无常,一呼一吸之间便有生离死别之虞,她想为苏东坡分担他的痛苦,却又无着力处,每想及此,便泪如泉涌,无法再歌。此后,朝云日诵“枝上柳绵”二句,每一次都为之流泪。后来重病,仍不释口。

后来苏东坡才意识到,这是朝云死亡的不祥之兆。

朝云是在绍圣三年(公元1096年)的七月里死去的,那是她随苏东坡到达惠州的第三个年头,死因是传染上了当地的瘟疫。果然是岭南这瘴疠之地害死了她,或者说,是苏东坡的流放,害死了她。

弥留之际,朝云还在口诵《金刚经》的“六如偈”:

一切有为法,

如梦幻泡影,

如露亦如电,

应作如是观。

念着念着,朝云的声息渐渐低微下去,缓缓而绝。

苏东坡的第一位夫人王弗死时,36岁。

苏东坡的第二位夫人王闰之死时,45岁。

朝云死时,只有34岁。

苏东坡悲苦流离的一生,曾先后得到三位女子的倾心眷顾,她们却又先后华年而逝,对于苏东坡,是幸,还是不幸?

有人说,“‘枝上’二句,断送朝云”。

朝云死后,苏东坡终身不再去听《蝶恋花》。

三个月后,十月的秋风里,惠州西湖边,梅花又放肆地盛开了。西湖的名字,是苏东坡起的;西湖上的长题,同样是苏东坡捐建的。西湖的一切,都与从前一样,只是此时,苏东坡的身边,永远不见朝云的身影。她就葬在湖边的山坡上,离苏东坡并不遥远。墓树寒鸦,令苏东坡肝肠寸断,望着岭上梅花,苏东坡悲从中来,写下一首《西江月》:

玉骨那愁瘴雾,

冰姿自有仙风。

海仙时遣探芳丛,

倒挂绿毛幺凤。

素面翻嫌粉涴,

洗妆不褪唇红。

高情已逐晓云空,

不与梨花同梦。

▍五

朝云就这样走了,若她是蝴蝶,该有多好,会在每年花开时季,回来寻他。

北回归线的阳光照亮苏东坡苍老的面孔,荡秋千的少女却永远隐匿在黑暗中,永远不再复现。纵然长夜如发,寒凉透骨,梦醒时,却天空深邃,云翳轻远。

无论怎样,生活还要继续。他曾在给友人的信中称,不妨把自己当成一个一生没有考得功名的惠州秀才,一辈子没有离开过岭南,亦无不可。他依旧作诗,对生命中的残忍照单全收,虽年过六旬,亦从来不曾放弃自己的梦想,更不会听亲友所劝,放弃他最心爱的诗歌。在他看来,丢掉了诗歌,就等于丢掉了自己的灵魂,正是灵魂的力量,才使人具有意志、智性和活力,尽管那些诗歌,曾经给他,并且仍将继续给他带来祸患。

朝云的死,没有让政敌们对苏东坡生出丝毫怜悯之心;苏东坡内心的从容,却令他们大为不爽。那缘由,依旧是苏东坡的一首名叫《纵笔》的诗,诗是这样写的:

白发萧萧满霜风,

小阁藤床寄病容。

报道先生春睡美,

道人轻打五更钟。

这首诗,苏东坡说自己虽在病中,白发萧然,却在春日里,在藤床上安睡。这般的潇洒从容,让他昔年的朋友,后来的政敌章惇大为光火,说:“苏东坡还过得这般快活吗?”朝廷上的那班政敌,显然是不愿意让苏东坡过得快活的,苏东坡快活了,他们就不快活。他们决定痛打苏东坡这只落水狗,既然不能杀了苏东坡,那就让他生不如死吧。朝云死后的第二年(公元1097年),来自朝廷的一纸诏书,又把苏东坡贬到更加荒远的琼州,昌化军安置,弟弟苏辙,也被谪往雷州。

苏东坡知道,自己终生不能回到中原了。长子苏迈来送别时,苏东坡把后事一一交待清楚,如同永别。那时的他,决定到了海南之后做的第一件事,就是为自己确定墓地和制作棺材。他哪里知道,在当时的海南,根本没有棺材这东西,只是在长木上凿出臼穴,人活着存稻米,人死了放尸体。

那时的苏东坡,白发苍然,孑然一身,只有最小的儿子苏过,抛妻别子,孤身相随。年轻的苏过,过早地看透了人世的沧桑,也让他的内心格外早熟。他知道,父亲虽一贬再贬,是因为他功高名重,又从来不蝇营狗苟。他知道,人是卑微的,但是自己的父亲不愿因这卑微而放弃尊严,即使自然或命运向他提出苛刻的条件,他仍不愿以妥协而实现交易。这一强硬的姿态是原始的,类似于自然物的仿制。一座山、一块石、一棵树,都是如此。甚至一叶草,虽然弱不禁风,也试图保持自己身上原有的奇迹。这卑微里,暗藏着一种伟大。所以,有这样一个父亲,他不仅没有丝毫责难,相反,他感到无限的荣光。苏过在海南写下《志隐》一文,主张安贫乐道的精神,苏东坡看了以后,心有所感,说:“吾可以安于岛矣”。

在宋代,已经有了“海南”之名。海南岛在大海之中,少数民族众多,语言、风俗皆与大陆迥异,《儋县志》记载:“盖地极炎热,而海风苦寒。山中多雨多雾,林木阴翳,燥湿之气不能远,蒸而为云,停而为水,莫不有毒。”还说:“风之寒者,侵入肌窍;气之浊者,吸人口鼻;水之毒者,灌于胸腹肺腑,其不死者几稀矣。”描述了一副非常可怕的景观。中原人去海南,十去九不还。苏东坡在给皇帝的谢表中,描述了全家人生离死别的场面:

生无还期,死有余责。……而臣孤老无托,瘴疠交攻子孙恸哭于江边,已为死别;魑魅逢迎于海外,宁许生还。念报德之何时,悼此心之永已。俯伏流涕,不知所云。

这摧人断肠的景象,将被历史永远记下。

不出苏东坡所料,到达海南后,他看到的是一个“食无肉,出无舆,居无屋,病无医,冬无炭,夏无泉”的“六无”世界。

但对于苏东坡来说,最痛苦的,还不是举目无亲,“百物皆无”,而是没有书籍可读。仓惶渡海,当然不会携带书籍,无书可读的窘境,常令苏东坡失魂落魄。于是,苏东坡父子就开始动手抄书。苏东坡在《与程秀才三首》其三中写道:“儿子到此,抄得《唐书》一部,又借得《前汉》欲抄,若了此二书,便是穷儿暴富也。呵呵!”

元符二年五月,友人郑嘉会从惠州隔海寄来一些书籍,对苏东坡父子,如天大的喜讯,立刻开始把他们在居住的桄榔庵里排放整齐。在《与郑嘉会二首》之一中,苏东坡说:“此中枯寂,殆非人世,然居之甚安。况诸史满前,甚可与语者也。著书则未,日与小儿编排整齐之,以须异日归之左右也。”

那段日子里,父子二人以诗文唱和,情深感厚,情趣相得。《宋史》记载,苏辙曾说过这样的话:“吾兄远居海上,惟成就此儿能文也。”

苏过也很喜爱修习道家养生之术。他每天半夜起来打坐,俨然有世外超尘之志。苏东坡在《游罗浮山一首示儿子过》一诗中,骄傲地称许道:

小儿少年有奇志,

中宵起坐存黄庭。

近者戏作《凌云赋》,

笔势仿佛《离骚经》。

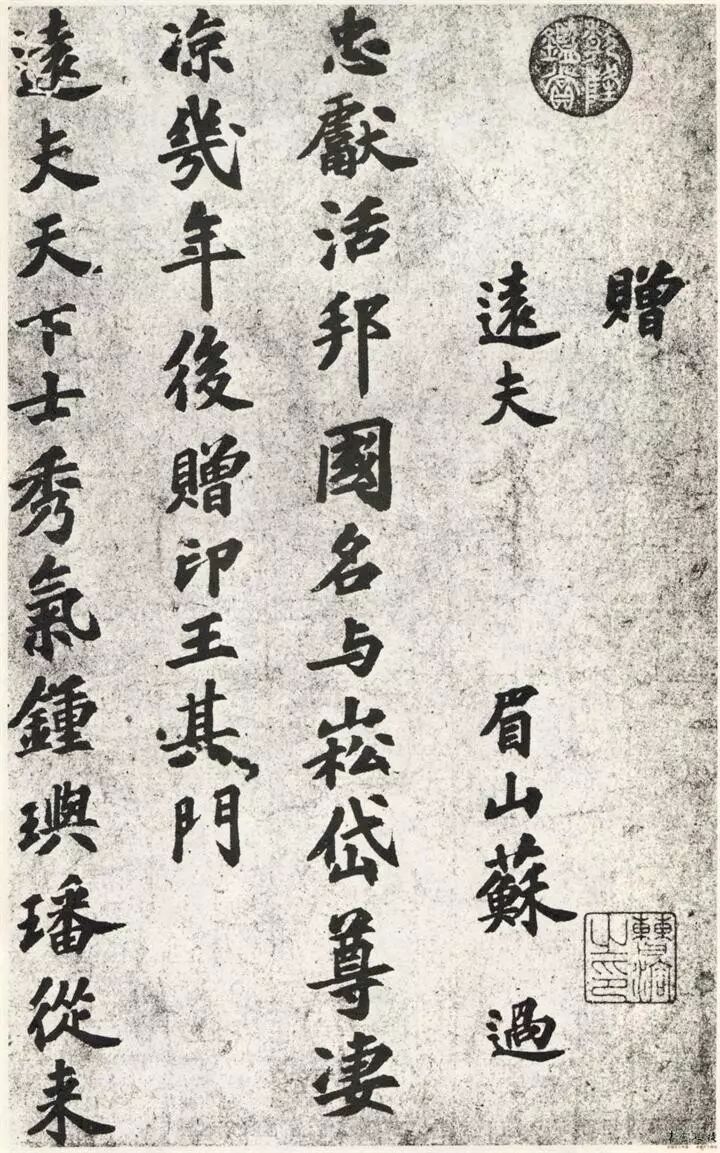

▲苏过《赠远夫诗帖》

与苏东坡一样,苏过在书法和绘画方面也造诣极高,在今天的台北故宫博物院,还收存着他的三件存世书法,分别《赠远夫诗帖》《试后四诗帖》和《疏奉议论帖》(即《贻孙帖》)。他也像父亲一样,痴迷于枯木竹石的绘画主题。今天,我们仍可查到苏东坡在儿子所作《枯木竹石图》上写下的题诗:

老可能为竹写真,

小坡今与石传神。

山僧自觉菩提长,

心境都将付卧轮。

而苏东坡自己,则开始整理在黄州时写作的《易传》未定稿,又开始动笔写《书传》。

七百多年后,纪晓岚读到这些书稿,把它们收入《四库全书》。

▍六

在黄州时,苏东坡以为自己堕入了人生的最低点,那时的他并不知道,他的命运,没有最低,只有更低。但是对人生的热情与勇气,仍然是他应对噩运的杀手锏。在儋州,他除了写书、作诗,又开始酿酒。有诗有酒,帮助他从冲突与悲情中解救出来,使他的内心有了一种节日般的喜悦。

还是在元丰五年(公元1082年),苏东坡谪居黄州,早春的夜里,他骑马山行,前往蕲水,途经一酒家,畅饮甚酣,酒后乘月继续夜行,至浠水县城东架在一溪之上的绿杨桥,便下马解鞍,曲肱醉卧。待杜鹃将他唤醒时,天色已晓。他举目四顾,但见“乱山葱茏”,“众山横拥,流水铿然,疑非尘世”,随手在桥柱上题写一首《西江月》,后段为:

可惜一溪明月,

莫教踏破琼瑶。

解鞍欹枕绿杨桥,

杜宇一声春晓。

这首词,描述苏东坡酒后弄墨的情景,那般的洒脱。他的艺术与人生,因酒而变得盈润饱满。密州时期,苏东坡曾“用土米作酒”,但“皆无味”。他谪居黄州为生计而开垦旧背地种麦种豆时,也曾动手酿酒。他说,“吾方耕于渺莽之野,而汲于清泠之渊,以酿此醪”。他酿成的洒,有的浊有的清,但比在密州时酿的酒好。他说,“酒勿嫌浊,人当取醇”。他将“浊者以饮吾仆,清者以酌吾友”。与苏东坡泛舟赤壁的西蜀武都山道士杨士昌“善作蜜洒,绝醇酽”,苏东坡特作《蜜洒歌》赠他。诗里写了酿制蜜酒的过程:第一天酒液里开始有小气泡,第二天开始清澈光亮,第三天打开酒缸,就闻到了酒香。打量着这甘浓的美酒,就已经让苏东坡唾液生津了。

然而谁也没有想到,苏东坡酿出的蜜酒,喝下去似乎并不那么甜蜜,反而会导致严重的腹泻。有人曾问苏东坡的两个儿子苏迈、苏过,这究竟是怎么回事?到底是酿酒秘方有问题,还是酿造工艺有问题?两位公子不禁抚掌大笑,说,其实他们的父亲在黄州仅仅酿过一次蜜酒,后来再也投有尝试过,那一次酿出来的味道跟屠苏药酒差不多,不仅不甜蜜,反而有点儿苦苦的。细想起来,秘方恐怕没有问题,只是苏东坡太性急,可能没有完全按照规定的工艺去酿,所以酿出来的不是蜜酒,而是“泻药”。

除了在黄州,苏东坡酿过蜜酒;在颍州,他酿过天门冬酒;在定州,他酿过松子酒;在惠州,为了除去瘴气,他酿过桂酒;此时在海南,为了去三尸虫,轻身益气,他酿天门冬酒。他在《寓居合江楼》末句“三山咫尺不归击,一杯付与罗浮春”后自注云:“予家酿酒,名罗浮春。”他还写过一篇《东坡酒经》,难怪林语堂先生在《苏东坡传》中称其为“造酒试验家”。

有了酒,却没有肉。那时的海南,连猪肉也没有,在黄州研究出来的“东坡肉”,他只能在饥饿中想一想而已。他只能野菜野果当干粮,但他还写了一篇《菜羹赋》,声称:“煮蔓菁、芦菔、苦荠而食之。其法不用醯酱,而有自然之味。”在饥饿的屈迫下,他像当年在黄州一样,开始寻找新的食物源。很快,他发现了生蚝的妙处。有一年,冬至将至,有海南土著送蚝给他。剖开后,得蚝肉数升。苏东坡将蚝肉放入浆水、酒中炖煮,他又拿其中个儿大的蚝肉,在火上烤熟,“食之甚美,未始有也”。

刚到海南时,苏东坡经常站在海边,看海天茫茫,寂寥感油然而生,不知自己什么时候才能离开这孤岛。后来一想,方圆九州、中原大地,这世上所有的人,不都在大海的包围之中吗?苏东坡说,自己就像是小蚂蚁不慎跌入一小片水洼,以为落入大海,于是慌慌张张爬上草叶,心慌意乱,不知道会漂向何方。但用不了多久,水洼干涸,小蚂蚁就会生还。从人类的眼光来看,小蚂蚁很可笑,同样,从天地的视角里,他自己的个人悲哀也同样可笑。

在海南,被阳光镀亮的树木花草,动物的脊背,歌声,甚至鬼魂,都同样地可以让他喜悦。这让我想起诗人杨牧在台湾岛上写下的一句话:“正前方最无尽的空间是广阔,开放,渺茫,是一种神魂召唤的永恒。”

苏东坡穿着薄薄的春衫,背着一只喝水的大瓢,在海南的田垅上放歌而行。途中遇到一位老妇,见到苏东坡,走过来说了一句话,让苏东坡一愣。

她说:先生从前一定富贵,不过,都是一场春梦罢了。

他不知那老妇是什么人,就像那位老妇,不会知道眼见这位白发老人,曾写下“明月几时有”和“大江东去”的豪迈诗句。

▍七

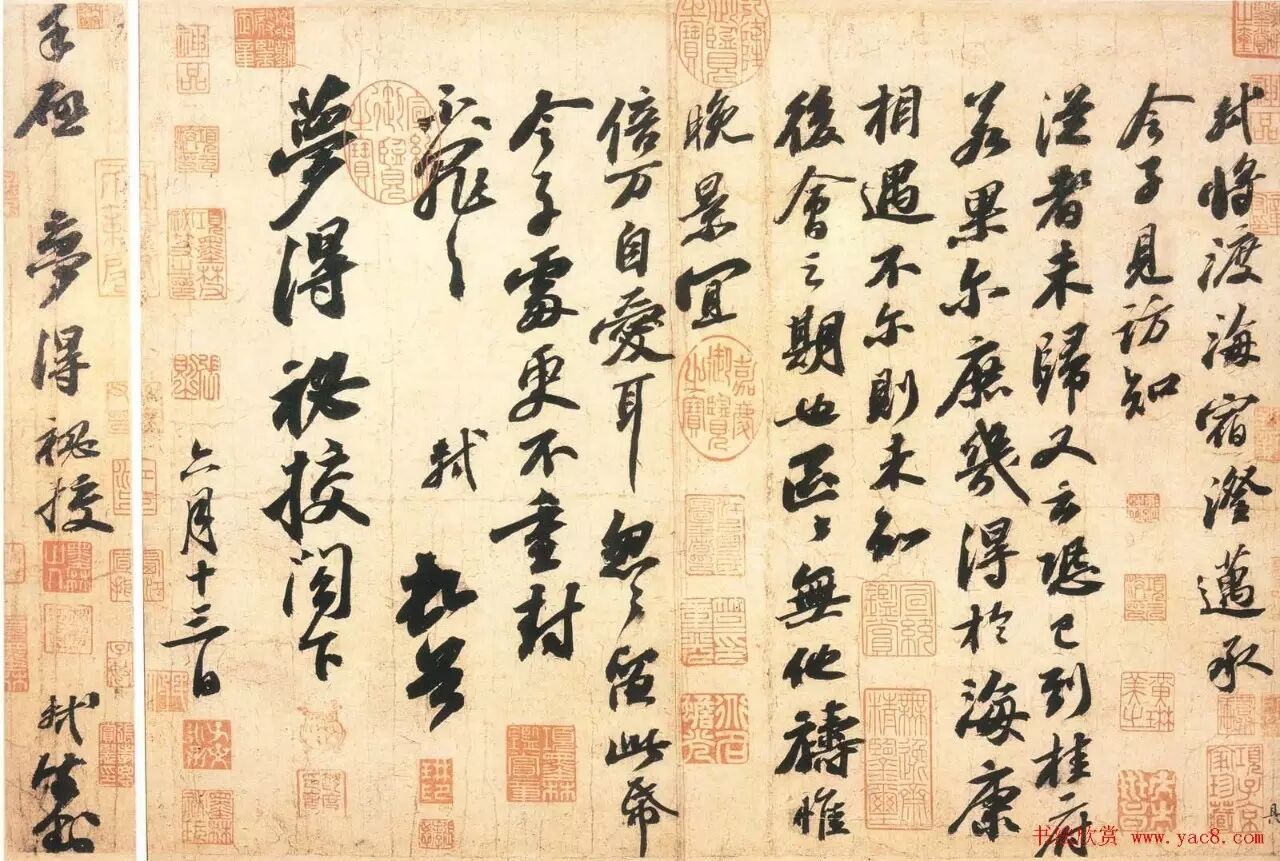

公元1100年,宋徽宗即位,大赦天下,下旨将苏东坡徙往廉州,苏辙徙往岳州。台北故宫博物院收藏的《渡海帖》(又称《致梦得秘校尺牍》),就是这个时候书写的。只不过这次渡海,不是从大陆奔赴海南,而是从海南岛渡海北归,返回大陆。

▲苏轼《渡海帖》

那一次,他先去海南岛北端的澄迈寻找好友马梦得,不巧马梦得北行未归,苏东坡满心遗憾,写下一通尺牍,交给马梦得的儿子,盼望能在渡海以后相见,这通《渡海帖》,内容如下:

轼将渡海,宿澄迈,承令子见访,知从者未归。又云,恐已到桂府。若果尔,庶几得于海康相遇;不尔,则未知后会之期也。区区无他祷,惟晚景宜倍万自爱耳。匆匆留此纸令子处,更下重封,不罪不罪。轼顿首,梦得秘校阁下。六月十三日。

封囊:手启,梦得秘校。轼封。

这幅《渡海帖》,被认为是晚年书迹之代表,黄庭坚看到这幅字时,不禁赞叹:“沉著痛快,乃似李北海。”这件珍贵的尺牍历经宋元明清,流入清宫内府,被著录于《石渠宝笈续编》,现在是台北故宫博物院《宋四家小品》卷之一。

无论对于苏东坡,还是他之后任何一个贬往海南的官员,横渡琼州海峡都将成为记忆中最深刻的一段旅程。宋代不杀文官,那个被放置在大海中的孤岛,对于宋代官员来说,几乎是最接近死亡的地带。因此,南渡与北归,往往成为羁束与自由的折点。但对苏东坡来说,官位与方位的落差,都不能动摇他心里的那根水平线,所谓“吾道无南北,安知不生今”。因为他在自己的诗、画里找到了足够的自由,让他徜徉其中,无端来去、追逐,尽享欢乐,因此,地位和地理的变化已经不那么重要,好像不管在哪里,他都能得到一种不曾体验过的美。这让他在颠沛之间,从来不失希望与尊严;那份动荡中的安静,在今天看来更加迷人。他在澄迈留下的一纸《渡海帖》,没有心率过速的痕迹,相反,这帖里有一种静,难以想象,静如石头的沉思。

他就这样告别了那个岛,告别了台风与海啸,告别了那些朝朝暮暮的烈日与细雨,告别了林木深处的花妖,带上行囊里仅有的书,重返深远的大陆。再过大庾岭时,一位白发老人看到苏东坡,得知他就是大名鼎鼎的苏东坡,便上前作揖说:“我听说有人千方百计要陷害您,而今平安北归,真实老天保佑啊!”

苏东坡听罢,心里已如翻江倒海,挥笔给老人写下一首诗:

鹤骨霜鬓心已灰,

青松合抱手亲栽。

问翁大庾岭头住,

曾见南迁几个回。

再过渡口时,不知他是否会想起当年故乡的渡口见到过的郭纶,那个满眼寂寞的末路英雄。

岁月,正把他自己变成郭纶。

因此,在故乡,他遇到的不是郭纶,而是未来的自己。

在记忆的那端,“是红尘,是黑发”,这端则“是荒原,是孤独的英雄”。

越过南岭,经赣江入长江,船至仪真时,苏东坡跟米芾见了一面。米芾把他珍藏的《太宗草圣帖》和《谢安帖》交给苏东坡,请他写跋,那是六月初一。两天后,苏东坡就瘴毒大作,猛泻不止。到了常州,苏东坡的旅程,就再也不能延续了。

七月里,常州久旱不雨,天气躁热,苏东坡病了几十日,二十六日,已到了弥留之际。

他对自己的三个儿子说:“吾生无恶,死必不坠。”

意思是,我这一生没做亏心事,不会下地狱。

又说:“至时,慎毋哭泣,让我坦然化去。”

如同苏格拉底死前所说:“我要安静地离开人世,请忍耐、镇静。”

苏东坡病中,他在杭州时的旧友、径山寺维琳方丈早已赶到他身边,此时,他在苏东坡耳边大声说:“端明宜勿忘西方!”

苏东坡气若游丝地答道:“西方不无,但个里着力不得!”

钱世雄也凑近他的耳畔大声说:“固先生平时履践至此,更须着力!”

苏东坡又答道:“着力即差!”

苏东坡的回答再次表明了他的人生观念:世间万事,皆应顺其自然;能否度至西方极乐世界,也要看缘分,不可强求。他写文章,主张“随物赋形”,所谓“行于所当行”,“止于不可不止”,他的人生观,也别无二致。西方极乐世界存在于对自然、人生不经意的了悟之中,绝非穷尽全力临时抱佛脚所能到达。死到临头,他仍不改他的任性。

苏迈含泪上前询问后事,苏东坡没有作出任何回应,溘然而逝,

那一年,是公元1101年,12世纪的第一个年头。

▍八

心似已灰之木,

身如不系之舟。

问汝平生功业,

黄州惠州儋州。

这是苏东坡在北上途中,在金山寺见到李公麟当年为他所作的画像时即兴写下的一首诗,算是对自己一生的总结。

有人曾用“8341”来总结苏东坡的一生:“8”是他曾任八州知州,分别是密州、徐州、湖州、登州、杭州、颖州、扬州、定州;“3”是他先后担任过朝廷的吏部、兵部和礼部尚书;“4”是指他“四处贬谪”,先后被贬到黄州、汝州、惠州、儋州;“1”是说他曾经“一任皇帝秘书”,在“翰林学士知制诰”的职位上干了两年多,为皇帝起草诏书八百多道。

然而,当苏东坡在行将走到生命尽头的时候,他回首自己的一生,他最想夸耀的不是厕身廊庙的辉煌,而是他受贬黄州、惠州和儋州的流离岁月。这里面或许包含着某种自嘲,也包含着他对个人价值特有的认知。钱穆先生在《国史大纲》中说:“苏东坡诗之伟大,因他一辈子没有在政治上得意过。他一生奔走潦倒,波澜曲折都在诗里见。但苏东坡的儒学境界并不高,但在他处艰难的环境中,他的人格是伟大的,像他在黄州和后来在惠州、琼州的一段。那个时候诗都好,可是一安逸下来,就有些不行,诗境未免有时落俗套。东坡诗之长处,在有豪情,有逸趣。”

即使在以入仕为士人第一价值的宋代,苏东坡也不屑于用世俗的价值规范自己的生命。假若立功不成,他就把立言当作另一种“功”——一种更持久、也更辉煌的功业。他飞越在现实之上,这是一种极其罕见的本领,如弗吉尼亚·伍尔夫所说:他“能把生命从其所依托的事实中解脱出来;寥寥几笔,就点出一副面貌的精魂,而身体倒成了多余之物;一提起荒原,飒飒风声、轰轰霹雳便自笔底而生。”

李泽厚先生在《美的历程》中说,苏东坡的选择,“是奉儒家而出入佛老,谈世事而颇作玄思;于是,行云流水,初无定质,嬉笑怒骂,皆成文章;这里没有屈原、阮籍的忧愤,没有李白、杜甫的豪诚,不似白居易的明朗,不似柳宗元的孤峭,当然更不像韩愈那样盛气凌人不可一世。苏东坡在美学上追求的是一种朴质无华、平淡自然的情趣韵味,……并把这一切提到某种透彻了悟的哲理高度。”

李泽厚先生还说:苏东坡“对从元画、元曲到明中叶以来的浪漫主义思潮,起了重要的先驱作用。直到《红楼梦》中的‘悲凉之雾,遍布华林’,更是这一因素在新时代条件下的成果。”

九百年后,2000年,法国《世界报》在全球范围内评选1001—2000年间12位世界级杰出人物,苏东坡成为中国唯一入选者,被授予“千古英雄”称号。

苏东坡在国人未来心中的位置,是蔡京、高俅之辈想象不到的,犹如苏东坡不会料到,蔡京,还有自己曾经的家臣高俅,即将在自己死后登上北宋政治的前台。

▍九

苏东坡辞世后不久,蔡京就被任命为宰相,司马光又成了王朝的负资产,北宋政坛又掀起了暴风骤雨。尽管这个王朝已经折腾不了几年了,但小人们还是完成了逆袭。他们急不可耐地把已去世多年的司马光批倒批臭,司马光曾经的战友苏东坡,也被拉进了这份“黑名单”,被列为待制以上官员的“首恶”,“苏门四学士”黄庭坚、秦观、张耒、晁补之也被打为“黑骨干”。他们请宋徽宗亲笔把这批元祐圣贤的“罪行”写下来,刻在石碑上,立于端礼门前,让这些朝廷的精英遗臭万年。这块篡改历史之碑,史称“元祐党人碑”。

为了与中央保持一致,蔡京下令全国复制这块碑,要求每个郡县都要刻立“元祐党人碑”。这应该是中国历史上规模最大的一次石碑翻刻行动,也是规模最大的篡改历史行为,宋徽宗著名的瘦金体,从此遍及郡县村寨。他们一如当年的大禹、秦始皇,再一次征用了石头,要求石头继续履行它们的政治义务,并用这一整齐化一的行动提醒人民,对历史的任何书写都要听命于政治。他们打倒了苏东坡,还不解气,还要踏上亿万只脚,让他永世不得翻身。

但即使如此,还是有人对帝国的语法不屑一顾,宋人王明清《挥尘录》里记录过九江一个名叫李仲宁的刻工,就对上级交办的任务心存不满,说:“小人家旧贫窭,止因开苏内翰、黄学士词翰,遂至饱暖。今日以奸人为名,诚不忍下手。”

《宋史》也记载过类似的故事,比如长安一个名叫安民的刻工,对上级官员说:臣本是一个愚人,不明白为什么要立碑,只是像司马(光)相公这样的人,地球人都知道他是正直之人,如今说他奸邪,小民实在不忍刻下来。府官听后很生气,要收拾他。安民无奈,只能带着哭腔说:让我刻我就刻吧,只是恳请不要在后面刻上我的名字,让我别落个千古骂名。

此时的官场,唯有高俅敢和蔡京分庭抗礼,说苏东坡的好话。在这一点上,他算有良心。史载,他“不忘苏氏,每其子弟入都,则给养恤甚勤”。

那时,苏东坡早已像一个断线的风筝,跌落在离家万里的紫陌红尘中,对宋徽宗和蔡京的举动,他的喉咙和手,都不能再发言了。

苏东坡的一生总让人想起《老人与海》里的老渔夫圣地亚哥,一次次出海都一无所获,最终打回一条大鱼,却被鲨鱼一路追赶,在无边的暗夜里,他没有任何武器,只能孤身博斗,回港时,只剩下鱼头鱼尾和一条脊骨。

但苏东坡的生命里没有失败,就像圣地亚哥说出的一句话:“人不是为失败而生的,一个人可以被毁灭,但不能给打败。”

▍十

很多年过去了,苏东坡最小的儿子苏过潜入汴京,寄居在景德寺内。权倾一时的宦官梁师成知道了这件事,想验一验他的身份,就把这事报告给了宋徽宗。一日,宫中役吏突然来到景德寺,宣读了一份圣旨,召苏过入宫。抬轿人把他让进了轿子,然后行走如飞。大约走了十里,到达一处长廊,抬轿人把轿子放下来,一位内侍把苏过引入一座小殿,苏过发现殿中那位身披黄色褙子,头戴青玉冠,被一群宫女环绕的人,正是宋徽宗。

当时正值六月,天大热,但那宫殿里却堆冰如山,让苏过感到阵阵寒凉。喷香仿佛轻烟,在宫殿里缭绕不散,一切都有如幻象。苏过行过礼,恍惚间,听见宋徽宗开口了。他说:“听说卿家是苏东坡之子,善画窠石,现有一面素壁,烦你一扫,没有别的事。”

苏过再拜承命,然后走到壁前,在心里度量了一下,便濡毫落笔。

那空白的墙壁,犹如今天的电影银幕,上映着荒野凄迷的景色。

上面有一方石,几株树。

笔力那么的疏淡、简远、清雅、稳重。

那份不动声色,那份磊落之气,几乎与当年的苏东坡别无二致。

在北宋末年落寞迟暮的气氛里,那石头,更凸显几分坚硬与顽强。

只是后来,伴随着金兵南下,那画、那墙、那宫殿,都在大火中消失了。

仿佛突然中断的电影画面。

在这世上,有些美好的事物是可以逆生长的。

当枯树发芽,石头花开,一张纸页成为传奇,人们就会从那张古老的纸上,嗅出旧年的芬芳。

·END·

大家 ∣ 思想流经之地

微信ID:ipress

洞见 · 价值 · 美感

※本微信号内容均为腾讯《大家》独家稿件,未经授权转载将追究法律责任,版权合作请联系[email protected]