引言:

五百年前的国际形势,与今天的世界有很大的相似性。

当年的英国和大明,很类似今天的中国和美国——

如同十六世纪的英国,当今中国在“稳定压倒一切”的政治方针下,保持国内稳定,大力发展经济,积蓄实力。美国正

如当年的大明,围绕着对外贸易,今日美国同样形成了沿海与内陆地区的二元对立,撕裂成针锋相对的两大阵营,

两党分别代表沿海和内地两大阵营的利益,内斗不断、寸步不让。

尘封的历史,似乎正以另一种形势,回归人间。

正文:

英国能够挺过十六世纪的超级通胀,走向工业革命的道路,并不是公知们鼓吹的民主制度立下大功,反而当时英国王权的中央集权起到了关键作用

。

都铎王朝可以说是自1215年无地王约翰签署“大宪章”之后,英国中央集权的高峰,而亨利八世及其女儿伊丽莎白统治时期,又是高峰中的顶点。

宗教改革由亨利八世迎娶安妮·博林而起,因此他不能自扇耳光彻底否定新教;但是由于经济形势逆转,他也不能支持新教彻底打击天主教;出于稳定统治的需要,国王选择了一条中间路线——新教与天主教相互妥协糅合的英国国教。

这条路线之所以能走通,是因为英国自爱德华三世后期开启的长达一百年的超级乱世,使得保持政治稳定成为英国上下的一致共识。

用今天的话说,“稳定压倒一切”成为英国头号政治正确,既要“防止极右,也警惕极左”。谁敢做出有损国家稳定的事,谁就是与英国为敌,就犯了叛国罪,拖出去砍了其他人也不能说出什么。

国王以维稳为大义,对于两党的激进分子都严惩不贷,因此两党斗争只能保持在有限烈度内,谁也不能越雷池一步。

亨利八世之后的爱德华六世和玛丽一世时期,两党都曾短暂得势,并造成社会剧烈动荡。

在随后的伊丽莎白一世的时代,通货膨胀仍然没有好转,相当于不断地向英国这口天主教和新教斗争的大锅里添柴。伊丽莎白一世在其统治的44年间,延续其父亨利八世的高压政策压制两党的斗争,甚至变本加厉,君主权威达到英国历史的顶峰。在女王统治的后期,甚至出现议员一句话没说对而下狱的情形。

伊丽莎白一世

(伊丽莎白的姐姐玛丽是著名的“血腥玛丽”,

其实,被称为“黄金时代”的伊丽莎白统治时期,血腥程度更胜其姐)

下面简单列举一下从亨利八世到伊丽莎白一世时期颁布(在伊丽莎白一世时期仍然有效)的部分叛国罪的规定:

1534年规定,诽谤国王与安妮·博林婚姻及其后代继位权,企图伤害国王及王后圣体、损害国王尊严、污蔑国王是异教徒、暴君、篡位者、蓄意剥夺国王的军队控制权,均为叛国罪;

1536年规定,凡拒绝放弃教皇至上原则,拒绝宣誓承认国王至尊地位者,不论是教会人士还是世俗官员,均以叛国罪论处;

未经国王同意私自与国王的姐妹、姑姨、侄女结婚者,都属叛国罪;

1543年规定,所有神职人员和国家官员都必须按规定的誓言进行宣誓,凡拒绝宣誓或批评该法案者均以叛国罪论处;

(以上为亨利八世时期)

1552年规定,口头或文字形式攻击国王(女王)及其配偶者,祈求上帝缩短国王(女王)寿命者,均为叛国罪,1555年又把上述内容重申了一次;

(这两次分别为爱德华六世和玛丽一世时期)

1559年规定,发表旨在推翻或废黜女王的言论,或对女王发动战争、或否认女王有合法继位权者,均为叛国罪;

1570年规定,怂恿外国人入侵英国,对确定女王继位权之法规提出异议,私自接受教皇敕令者,均为叛国罪;

1572年规定,企图夺取女王武装力量,或包庇营救叛国罪犯者,均为叛国罪;

1581年规定,企图促使女王之臣民与罗马和解者,均为叛国罪。

对于叛国罪嫌疑犯,在定罪之前即作为“国民公敌”看待。审判中,只需根据一个证人的证词(普通犯罪至少需要两名证人)即可定罪,而且被告不允许了解起诉书内容和证人名字,不允许自我辩护或反诘证人,有时甚至禁止使用陪审团。国王可以在任何法庭上随时审判叛国罪犯。对叛国罪的刑罚也格外残酷,轻者没收财产,剥夺后代继承权,重则绞死、肢解、剖腹、挖出内脏等。

可以看出,生活在伊丽莎白一世年代的英国可得万分小心,说错一句话被别人听到并举报,动辄有犯叛国罪掉脑袋的危险。

清朝文字狱的残酷中国人不会陌生,伊丽莎白时期的文字狱也是不遑多让。伊丽莎白自己所写的一首十四行诗,字里行间透露出森森杀气:

海外的流亡之徒不得停靠我的码头,

我国的山川容不得妖言惑众之辈,让他们另觅高就,

我的锈剑沉睡之后将锋芒初试,

砍下那些妄图有变、谰言明日得幸者的头。

虽然女王的统治极为严酷,但是,伊丽莎白的高压政策保持了英国历史上超长的国家稳定,经济得到了迅速发展,相对于同时期欧洲大陆上因为宗教纷争流血不断,更显得难能可贵。

英国人虽然生活在高压政策下,没有言论自由、出版自由、集会自由,但是仍然觉得自己十分幸福,对伊丽莎白女王的歌功颂德溜须拍马之声不绝于耳,著名英国文豪莎士比亚就是其中一个大马屁精。

莎士比亚(设计台词:除了写剧本,溜须拍马哄女王开心也是我的强项!)

当伊丽莎白在1588年奇迹般地带领英国击败了西班牙无敌舰队之后,女王的个人威望更是达到历代英国国王的顶峰,英国人对她达到盲目崇拜甚至神化的程度(英国历史上空前绝后仅此一位)。

1578年伦敦主教艾尔默将女王与上帝相提并论,他说,”我不信任上帝,而只信任王上,王上是上帝的副手,因此是我的另一个上帝”。

当时出版的文学作品肉麻地吹捧伊丽莎白女王为“光明的女神”、“天国的仙后”。英国人甚至一度认为,凡是伊丽莎白女王说的话做的事都是对的,如果怀疑女王的言行,那一定是你自己出了问题。

伊丽莎白一世时期长期稳定带来的相对于欧洲大陆的繁荣,成为英国人共同的政治记忆,两党长期共存斗而不破的惯例,就此固化在英国政治体制的血脉之中。

这一政治传统也不是一下子就形成的,也经过了一百年左右的反复。

在伊丽莎白驾崩之后,即位的国王詹姆斯一世来自英格兰的宿敌苏格兰,在英国谈不上什么权威,也无力压制矛盾,两党斗争不断加码,轮番升级,直至引发血腥残酷的英国内战。

在此期间,大批教徒不堪忍受

国内的宗教迫害与反迫害而背井离乡,到大西洋彼岸去追寻宗教理想,大批的英格兰移民开拓了北美殖民地,成为美国的最初雏形。(此为后话)

从两党制的起源可以看出,

无论外表如何包装,两党制的内在实质仍然是被限定在一定范围内、不流血的内战。

在后来的政治制度演化中,君主的高压转变为对保持政治稳定的共识。

存在共识的情况下,两党斗争可以斗而不破,保证民主制度的运行。

在任何情况下,一个组织都不应当高度统一,而要保持一定的多样性,容忍不同声音,否则同样会引发组织熵增。

两党制的优点在于,由于斗争日常化,使得矛盾能够在累积到不可收拾前及时释放,避免产生大的动荡,一定程度上起到了组织反熵增的作用。

说起来有点深奥,其实

两党制与夫妻吵架是一个道理

。正常情况下,两党就相当于有话就直说的夫妻,虽然天天拌嘴,但是双方都注意不触及对方底线,并且都还有一起过下去的共识,日子还能过下去。通过吵架,双方认识到自身的不足而加以改正。

但是反过来说,吵架过日子毕竟不如商量着过日子和睦。两党制是离内战最近的一种政治体制。如果社会割裂,共识消失,政治斗争不断升级,就会滑向真正的内战。这就相当于夫妻如果都存心不想一起过了,随便找个鸡毛蒜皮的小事就能吵到天翻地覆动刀动枪。

导致双方共识消失的最大因素,就是不能做到“利出一孔”。夫妻拥有共同财产,就是实现利出一孔,是家庭的最大稳定器。如果双方利益来源不一致,相互割裂,甚至一方的利益会伤害到另一方,那就肯定过不到一起了,迟早分家。

除了十七世纪的英国内战,十九世纪的美国内战也是鲜活的例子。至于南美、非洲、西班牙,民主制度演化为内战的例子比比皆是。英国在光荣革命之后之所以能够实现两党一致对外,因为英国通过海外殖民,已经形成了共同利益,双方已经被共同的利益链条捆绑到了一起。

说完两党制,我们来说说长达一百年的超级通货膨胀周期的结局。这还得归功于英国:伊丽莎白统治后期,英国利用皇家海盗击败了西班牙无敌舰队,使得西班牙的海上霸权一去不复返,再也不能随心所欲地向欧洲输送金银了,英国替全世界人民除了一大害。整个欧洲乃至世界终于长舒一口气(远在欧亚大陆另一端的明朝也发来贺电):这个败家玩意儿终于被干掉了!

但是,这一切来得太晚。

在欧亚大陆上,被早期温和通胀催生的资本主义萌芽,大部分被反扑的天主教势力所杀死,反而是内斗相对被压制的英国,保留相对较多的资本主义生产方式(仅次于荷兰)。

如果纵览整个十六世纪欧亚大陆的历史可以看到,在欧洲,资产阶级先是欢天喜地打着宗教改革的旗帜,带领着洗净泥腿进城的工人们斗地主。斗得正嗨之时,西班牙造成的输入性通胀造成双方实力反转,地主们满血复活杀了回来,双方打得那叫一个血肉横飞、天昏地暗。

在具有很强海洋商业文明属性的荷兰,资产阶级付出了巨大代价后终于获胜;在法国,资产阶级惨败;而在德国这个宗教改革的发源地,至十七世纪前半程仍然为了宗教问题杀得血流成河,三十年战争使得德意志损失了60%的人口,资产阶级几乎被清剿干净。

这也是为什么英荷两国在资本主义进程中实现领跑,而欧洲其他国家落后很多的关键原因。这种不平衡的发展态势,也给了英国足够的发展空间,使其能够成长为第一个全球工业帝国。

在明帝国,虽然没有宗教问题的困扰,并且产生了资本主义的萌芽,但是巨量白银只进不出引发了强烈通胀,人口暴涨又伴随着天灾人祸粮食减产。

人口过快膨胀和通货膨胀这两把尖刀,不仅杀死了明帝国的工业化进程,甚至使其经济崩溃,而葬送了这样一个庞大帝国

。

这一过程是如何发生的?

在至少两百年的时间里,欧洲各国的远洋商船来到中国,无论是穿过印度洋还是太平洋,都是带银子来,满载货物而归,中国长期处于贸易顺差状态。

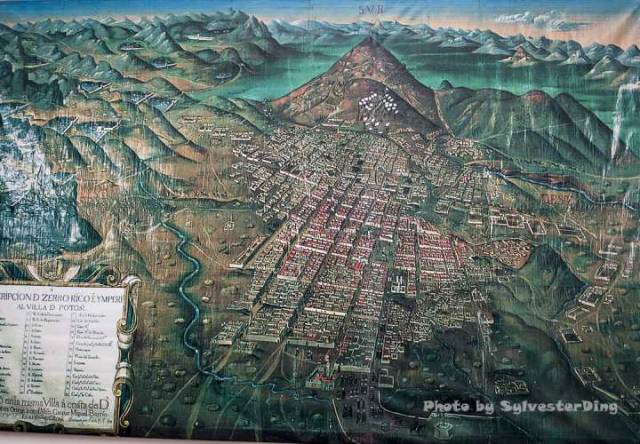

为了给欧洲支付与中国的贸易逆差,围绕着南美玻利维亚的波托西银矿,居然在海拔4000米的地方,建成了西半球最大城市。

这样的超级银矿在墨西哥还有一个。

此外还有若干规模较小的银矿分布在南美、澳洲和日本。

波托西银矿周围形成的城市

国内外学者对明清中国的白银流入量进行了多种估计。

《白银资本》的作者贡德·弗兰克认为,1800年前的250年,中国从欧洲(其白银主要来自美洲)、日本获得近4.8万吨白银,可能还从马尼拉获得1万吨甚至更多,加上其它,总计约6万吨白银合16亿银两流入,占有记录的世界白银产量的一半。

北师大经济学教授贺力平(2007)根据这一数据,剔除非货币用银、运输损失和磨耗等,得出1800年时中国货币用银的存量约10.7亿银两。

因此中国又被称为白银的“终极秘窖”。

输入中国的白银,到底起到了什么作用呢?

贸易中流入的白银,凭空产生了大量的购买力,使得外贸行业畸形繁荣,建立起畸形而脆弱的面向外贸的经济结构。

江南等地借助国外输入的白银购买力,形成了发达的手工业集群,拥有庞大的工商业人口和精细分工,同时造就了一批工商富商及其政治利益代言人。

与此同时,摧毁了明朝原有的主要面向内需的经济结构,让明朝的社会稳定器——自耕农中产阶级大量沦为赤贫。

随着贸易畸形繁荣,

江南人口大量集中并膨胀,农业用地变成了桑树、茶叶种植园。

富庶的江南,粮食居然不能自给,需要从外地调运。

粮食供应的紧张,成为一个致命的定时炸弹。

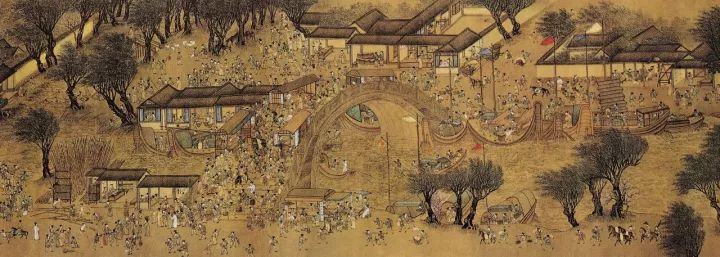

反映江南繁荣状况的仇英版《清明上河图》

白银作为硬通货,挤垮了明朝本身的信用货币——大明宝钞,摧毁了原有的财政体系,明朝不得不全面改用白银作为货币(张居正改革——一条鞭法)。

由于中央失去了发钞权,而江南工商外贸集团除了成为明朝最富有的阶层之外,还相当于拥有了发行货币的权力,实际上取代了中央政府,变成了实质上的中央银行。

东西方的历史在这里终于产生了交叉:

中国经历了信用货币崩溃,退回到硬通货时代,金融系统变得脆弱而刚性;而欧洲却从硬通货时代走出,开始以硬通货为准备金发行货币,过渡到信用阶段,金融系统变得富有弹性而坚韧。

对于明朝来说,收了大量不能吃不能喝的白银虽然吃了很大的暗亏,但也不是什么太大问题,毕竟家大业大底子厚。但更要命的是,随之而来的南北政治内斗。

凭借发达的外贸经济,江南地区变成了明朝绝对的经济中心,但是权力中心却因为抵御北方游牧民族的缘故,设置在北京。

这种南北二元政治经济的不平衡,成为明朝国内矛盾的总源头。

北京(京津冀)和江南(长三角)的二元对立,实际上并不是明朝才出现的,而是自安史之乱之后,关中地区的经济和陆上丝绸之路一同衰落后就已经出现,随着宋辽长期对峙不断强化,成为此后困扰中国内部稳定的千年痼疾。

直到今天,依然能感受到一定的影响。

元朝虽然实现了政治统一,但二元对立仍然存在,支持元末起义军的钱粮物资大都来自江南。

明朝建立后,朱元璋历史性地将大统一政权定都南京,实际上就是看到了江南地区的经济势大难制,然而由于明朝还受到北方游牧民族的威胁,两难权衡之下,最后仍然定都北京。

有明一朝,北京一方面需要江南的财政支持,另一方面又防备江南势力的过分增长,甚至采用了相当冷血残酷的手段,比如编织罪名杀掉首富沈万三,限制江南考生的高考(科举)录取名额,甚至借助明初各种大案株连江南富商,都是服务于这一目的。

然而这一切措施都是然并卵。随着白银贸易的繁荣,江南的经济实力迅速膨胀,占据了明朝经济版图的绝对主导地位,南北矛盾暗流涌动,通过各种形式表现出来。

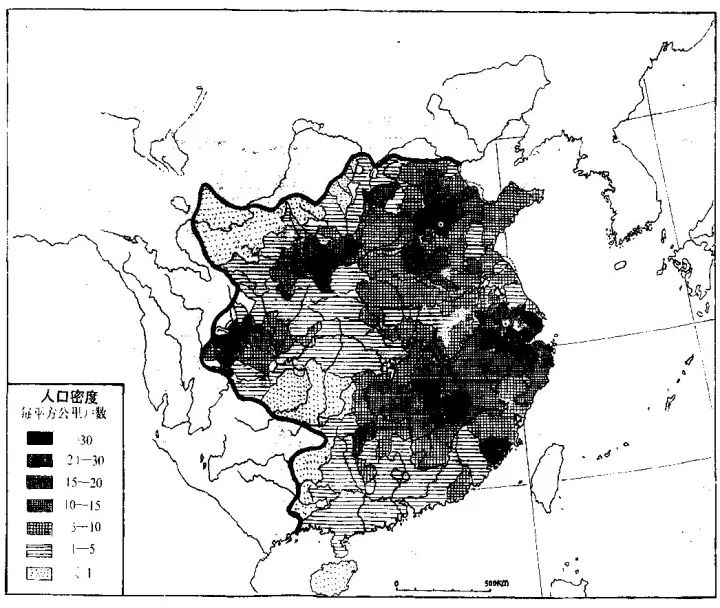

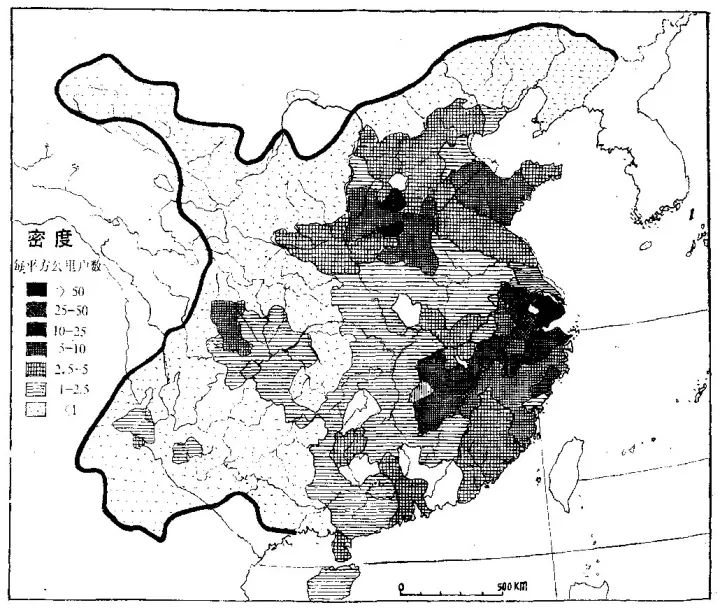

从下面两张人口分布图中可以看出,从北宋到明朝,经济重心向江南汇聚的趋势。

北宋人口分布

明朝人口分布

从下面这张明朝人才分布图可以看出,无论怎么封杀,江南人必然会成为最为强大的政治势力,从而左右中央政策的制定和执行。