来源:天风宏观团队 雪涛宏观笔记

中国产业大迁移并没有发生在传统产业,而是发生在新兴产业。传统制造在出清过程中向低成本、高效率地区集聚。新兴制造向地理纵深发展的过程中,中部核心二线城市群逐渐崛起。中国产业大迁移不仅是产业布局的变化,也对房价、人口流动、区域消费等产生了深刻影响。

过去一百年,中国历史上发生过两次规模宏大的产业迁移。第一次是抗日战争时期,为了避免民族工业毁于战火,沿海和沿江下游的工厂企业集体内迁。第二次是1964年到70年代末的三线建设,当时出于战备需要将国防科工企业迁往西北西南地区。之后的改革开放解放了生产要素的自由流动,也打破了商品市场的地理分割,在区域地理特征的支配下,中国区域经济发展整体表现出“东强西弱,南升北降”的特点。

最近几年随着产业转型升级的加快,中国经济结构的调整不仅体现在产业资本开支的新旧分化上,也体现在产业链的重新布局和大迁移上。

中国正在进入产业迁移和产业转型的协调阶段。

过去三年,一线城市高房价对制造业持续挤出,促使产业结构向更高附加值的中高端服务业聚集。

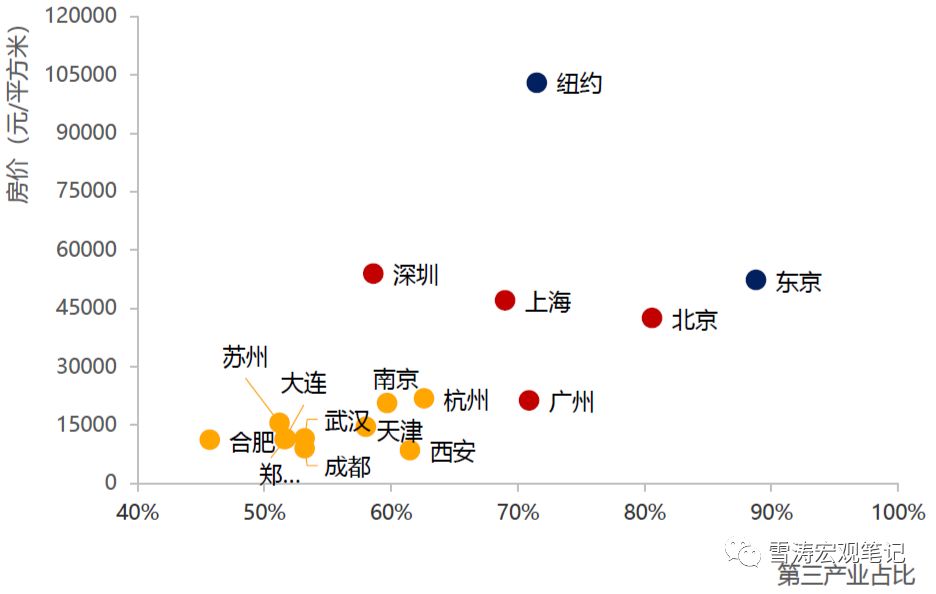

目前北上广深的第三产业占比均已突破60%,中国一线城市的最终产业发展形态可能类似于纽约和东京,成为一个服务型和消费型社会。

过去三年,传统产业并没有发生迁移,而是在出清过程中向低成本、高效率的地区集聚。

过去三年,中高端制造业(半导体、通信设备、电子元件)向地理纵深发展,不同程度地出现了从沿海向中部区域的核心城市迁移的特征。

产业迁移促使中部核心二线城市崛起,形成以新兴制造为核心的产业链基础

,比如合肥的中科系,郑州的富士康系,武汉的光谷系,西安、成都、贵阳的半导体、电子、光电产业等。

产业迁移必然带来劳动力、资本、税收、基建等方方面面的提升,进而对人口流动、房价、区域消费等产生深远影响。

中国正在发生的产业大迁移类似于美国上世纪70年代的制造业南迁和南部“阳光地带”崛起。中国中西部核心地区依托特定的工业基础和日益通达的高速交通网络,承接东部的产业迁移,使得就业本地化和人口流动率下降成为长期趋势,并带动本地房价和消费基数的成长,从而吸引更多人口和相关产业链迁移至本地,形成“产业迁移—人口流动—经济发展”的良性闭环。

这次,我们从产业的角度观察中国各产业在地理分布上的变化,数据是16041家包括A、H、美股、新三板的中国上市公司。

一、传统制造:不是转移而是出清,区域集中度提升,强者恒强

我们首先观察了汽车制造、化肥与农用化工、多元化工、钢铁、煤炭、化纤、纺织等传统制造业,整体来看,这些行业经历的不是迁移,而是出清。

一方面,传统制造的区域集中度提升,向着具有成本和效率优势的地区集聚,强者恒强。另一方面,那种“低端制造从沿海向内陆转移”的说法是一种想当然的错误推断,沿海地区也有土地和劳动力成本不高的地区,这些并不是产业迁移的必要因素,产业迁移的发生是多方面的结果。在第三部分的分析中你会看到,向内陆迁移的产业不是低端产业,而是中高端产业。

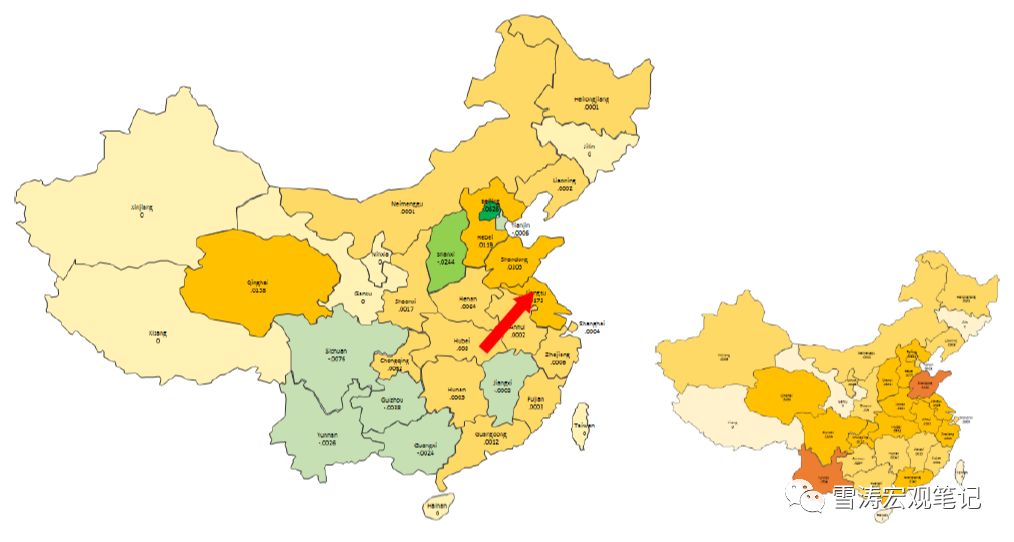

汽车制造仍然是一个传统产业,中国汽车制造的中心仍然在上海,上海的汽车制造上市企业收入占全国将近一半,其他区域的汽车制造集中度也进一步提升。北部区域从东三省(主要是长春、沈阳)向河北、北京集聚,中部区域向湖北、重庆集聚,南部区域向广东集聚。目前汽车制造已经跃升至湖北第一大产业(东风),也是河北(长城)、广东(广汽)的支柱产业之一。

新能源车属于新兴制造,中国新能源车产业即将改变全球汽车零部件行业的成本结构和供应格局,但是整车制造这个传统产业仍然是强者恒强,向优势区域集聚。

图1:2014-16,汽车制造的迁移路径(右图为行业分布)

资料来源:WIND,天风证券研究所

化工(化肥与农用化工、多元化工)整体上是由南向北聚集。

东部沿海的山东、河北、江苏,以及西部的青海是化肥与农用化工的主要生产地,集中度进一步提升。多元化工集中分布在山东、湖南、长三角地区,也展现出区域集中度提升,强者恒强的特点。

图2:2014-16,化肥与农用化工的迁移路径(右图为行业分布)

资料来源:WIND,天风证券研究所

图3:2014-16,多元化工行业迁移路径(右图为行业分布)

资料来源:WIND,天风证券研究所

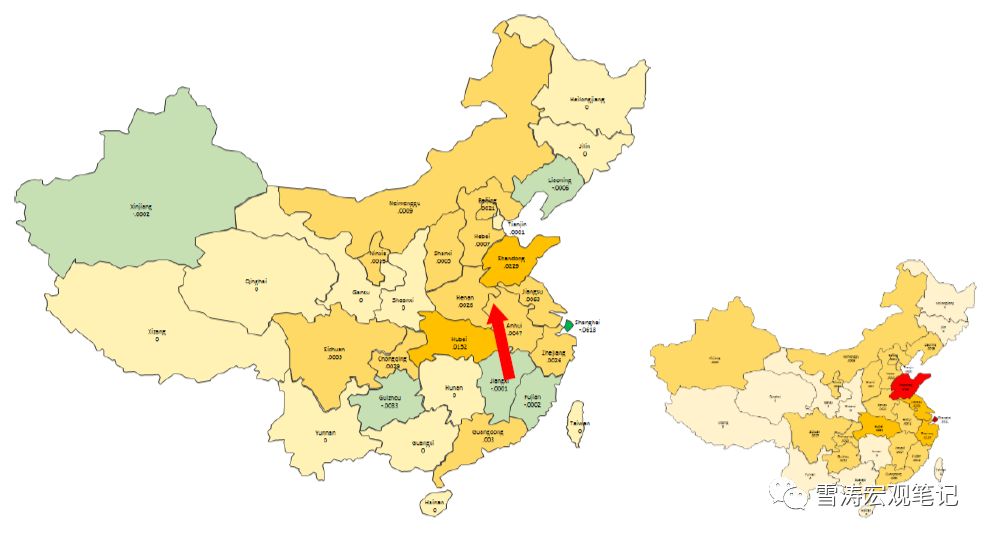

钢铁的产能分布很明显受到了去产能和环保限产的影响

,环京一带的河北、山西、山东和成本较高的西南、华南地区经历了产能出清,钢铁行业整体向生产效率较高的

江苏(沙钢)和中部腹地(马钢、华菱、新余钢铁)聚集

。煤炭经历了和钢铁类似的去产能,从环京一带向以煤炭为支柱的

内蒙古、山西

集聚。

图4:2014-16,钢铁行业迁移路径(右图为行业分布)

资料来源:WIND,天风证券研究所

图5:2014-16,煤炭行业迁移路径(右图为行业分布)

资料来源:WIND,天风证券研究所

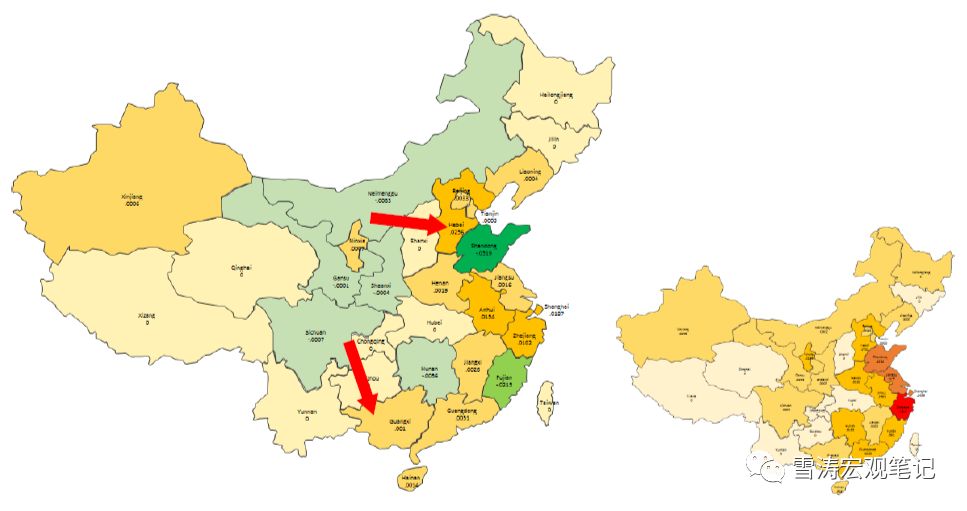

化纤也出现了明显的区域集中度提升。

东三省的化纤向辽宁集聚,辽宁是东三省重要的化纤生产基地,化纤也是其十大产业之一。中东部地区,山东、江苏、河南、安徽等地区的化纤产出占比下降,产出向占比最高的浙江集聚。化纤是浙江前五大产业,强者恒强的特征明显。纺织也是向优势地区如浙江、江苏、河北等集聚。

长三角地区

在化工化纤、纺织等领域的产业链完备,具有全面优势。

图6:2014-16,化纤行业迁移路径(右图为行业分布)

资料来源:WIND,天风证券研究所

图7:2014-16,纺织行业迁移路径(右图为行业分布)

资料来源:WIND,天风证券研究所

二、服务业:一线城市高房价下的制造业空心化和消费型社会

虽然前面提到“中国汽车制造的中心仍然是上海,汽车制造也是广东的支柱产业之一”,但整体上看,

一线城市的产业结构已经表现出制造业的空心化和中高端服务业的集中化。

2014-16年,北京占比上升最快的产业是建筑工程、互联网、金融;广东占比上升最快的是房地产、保险、互联网;上海占比上升最快的是房地产和互联网。2017年,北上深三个城市的服务业产出占比均超过了60%,其中北京的服务业产出占比已经达到了81%,上海和深圳分别是69%和61%。一线城市上市公司收入占比最高的服务业主要是金融、房地产、互联网、电信服务等。

图8:多元化保险行业分布,北京、广东、上海占3/4

资料来源:WIND,天风证券研究所

图9:房地产开发行业分布,遍地开花但北上广集中度最高

资料来源:WIND,天风证券研究所

图10:互联网软件与服务分布,北京上海广东占90%

资料来源:WIND,天风证券研究所

图11:2016年互联网零售分布—北京上海广深浙江占全国九成

资料来源:WIND,天风证券研究所

一线城市的高服务业占比和高房价是一个硬币的两面

,优质的教育医疗资源吸引了高学历高收入的人才聚集,高收入推升了房价,抬高了产业成本(投资成本和经营成本),对低附加值的中低端制造业形成挤出,促使

产业结构向更高附加值的知识密集型制造和中高端服务业聚集

。

2014年,华为将手机业务从深圳迁至东莞,2016年又将企业数据中心迁至东莞,原因是深圳房价太高了,高成本促使华为向东莞转移。华为代表了中国通信设备制造的最高水准,尚不能承受高房价的挤压,反映出中国一线城市在高房价压力下的服务业集中化和制造业空心化的趋势。

中国一线城市的最终产业发展形态可能类似于纽约和东京,成为一个服务型和消费型社会

,纽约和东京的服务业占比GDP分别为71.5%和88.8%。

表1:北京上海vs东京首尔

资料来源:WIND,天风证券研究所

图12:高房价和高服务业占比是一个硬币的两面

资料来源:WIND,2017年12月样本住宅平均价格,天风证券研究所

三、新兴制造业:向地理纵深发展,中西部核心二线崛起

华为从深圳部分迁往东莞并非个例。过去三年,

中国的新兴制造业(半导体、通信设备、电子元件)都不同程度地出现了从一线(北京、上海、广东)向中部核心城市聚集的现象。

当然,这些产业并不都像华为一样是迁移过去的,有些产业本身就在中部地区有深厚的基础,但结果都一样,就是

中国的中高端制造业正在中部区域的核心城市崛起

。

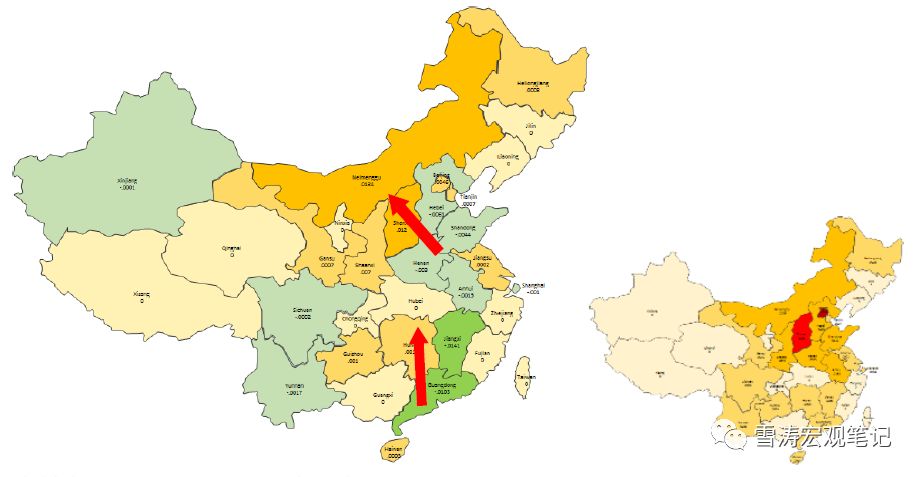

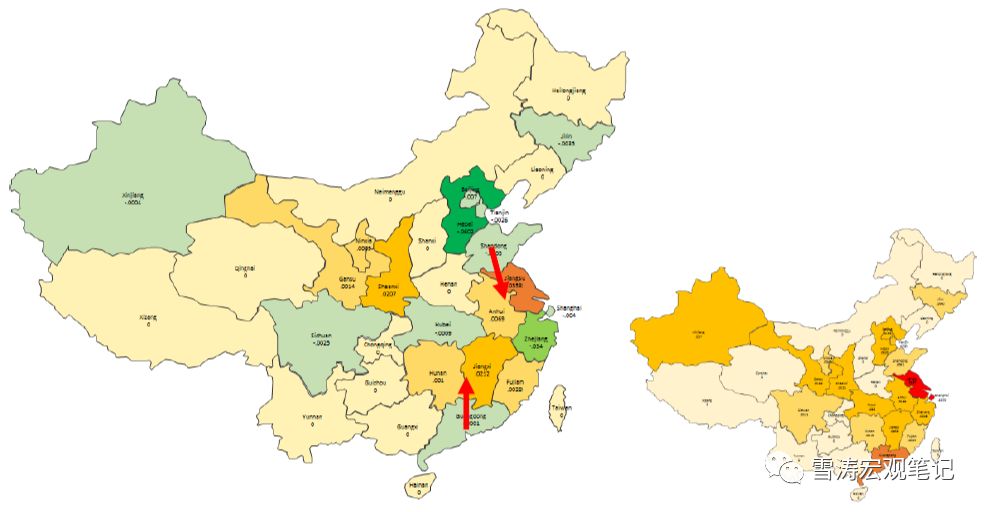

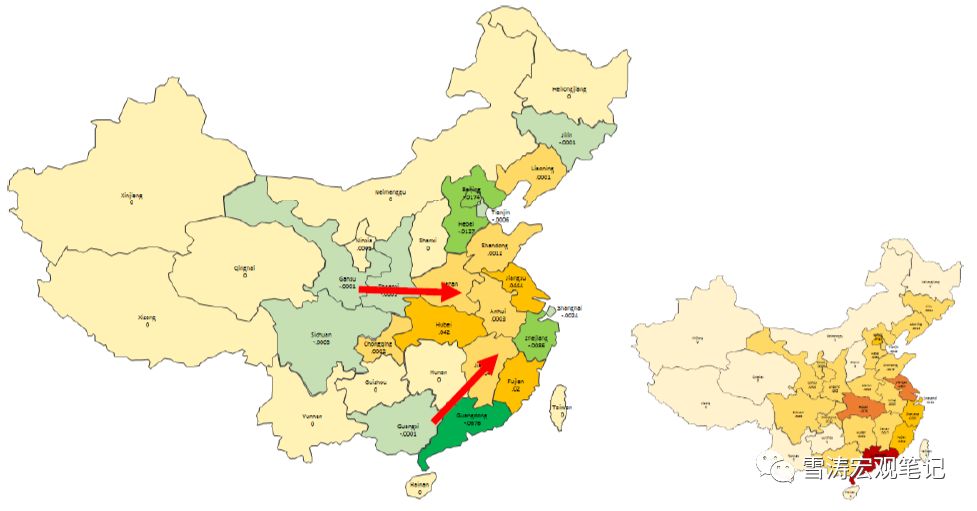

过去三年,半导体制造和通信制造从环京、上海、广东向中部腹地以及江苏聚集。

半导体是江西的支柱产业,南昌是国家半导体照明工程产业化基地之一。陕西是国家半导体材料与器件研发和生产的重要基地,拥有全球最大的太阳能单晶硅棒和硅片制造商隆基股份。江苏的半导体产业始于上世纪六十年代初,有国营第七四二厂、苏州半导体厂、常州半导体厂、南京半导体厂等,形成了从IC设计到芯片制造到封装测试再到材料配套的半导体产业完整链条。

通信设备行业整体向受国家政策支持的、产业技术资源优势的地区集聚。

湖北是重要的通信设备生产基地,拥有国家级光电子产业基地“武汉光谷”。江苏拥有中国光电通信领域最大的集成商亨通光电。山东大力发展新型电力电子器件、半导体照明、高频频率器件、光通信器件等新型电子元器件产品,歌尔股份是全球微电声领域领导厂商。浙江在“十二五”期间,已经形成千亿级电子元器件和材料产业集群。合肥是芯片、半导体、电子元件生产基地,09年京东方就在合肥上了6代线,去年京东方的10.5代线也在合肥投产。

图13:2014-16,半导体制造迁移路径(右图为行业分布)

资料来源:WIND,天风证券研究所

图14:2014-16,通信设备行业迁移路径(右图为行业分布)

资料来源:WIND,天风证券研究所

图15:2014-16,电子元件行业迁移路径(右图为行业分布)

资料来源:WIND,天风证券研究所

新兴制造的集聚方向和地方政策、工业基础、区位优势的匹配度高度相关

,例如合肥的中科系、武汉的光谷系、郑州的富士康系、以及成都西安的科研和半导体产业等。

合肥

重点扶持芯片、半导体、人工智能等核心基础产业,以及软件、5G等核心信息技术。

武汉

重点扶持光纤通信产业,东湖高新区(“中国光谷”)是国家光电子产业基地。

郑州

围绕着富士康作配套,搭建电子制造的产业链集群,建设五千亿级电子信息产业基地。

西安

将半导体产业列为重点发展的高新技术产业,打造千亿级半导体产业集群。

贵阳

重点扶持电子元件产业,大力推动与英特尔、戴尔等国际龙头企业的合作。

新兴产业在中部核心二线城市的不断集聚,又促使这些地区进一步开放人才引进政策和落户政策以吸引人才配套

,这些政策起初是小步慢走,但最近开始愈演愈烈,演变成二线城市的抢人大战。比如成都、西安、郑州、长沙放松了针对大学生、高级技能人才、投资纳税者的落户条件,西安、成都、郑州、合肥推出了针对高端人才的引进补贴政策,武汉、长沙推出了青年创业基金等。

同时,

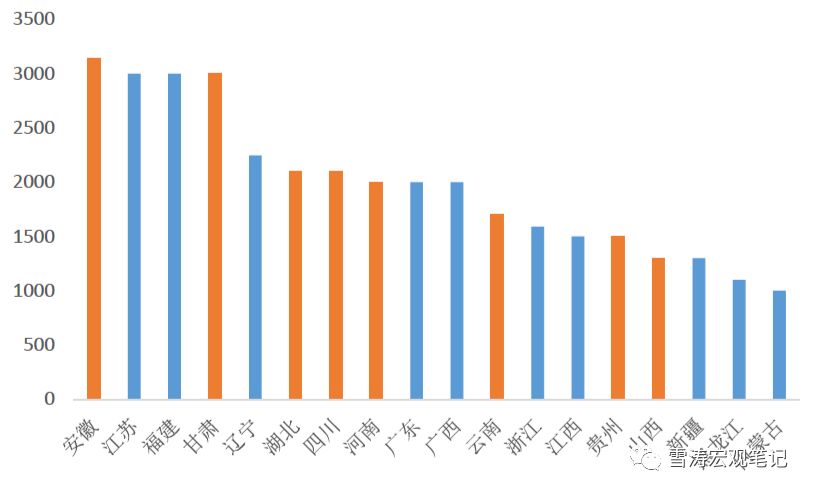

中部核心二线城市的新兴产业崛起离不开四纵四横的高铁网络布局

,每日经过郑州的高铁班次有409次,武汉327次,合肥237次,西安214次,从各省“十三五”规划中也可以看到未来五年中西部各省的高铁通车里程继续排名靠前。

图16:“十三五”省市高铁通车里程统计规划(公里)

资料来源:WIND,天风证券研究所

四、产业迁移对房价、人口流动和区域消费影响深远

产业迁移影响的不仅仅是中国制造的地理分布,也对中国的人口流动、区域消费力和房地产市场产生了深远影响。

产业迁移的第一个影响体现在了房价上。

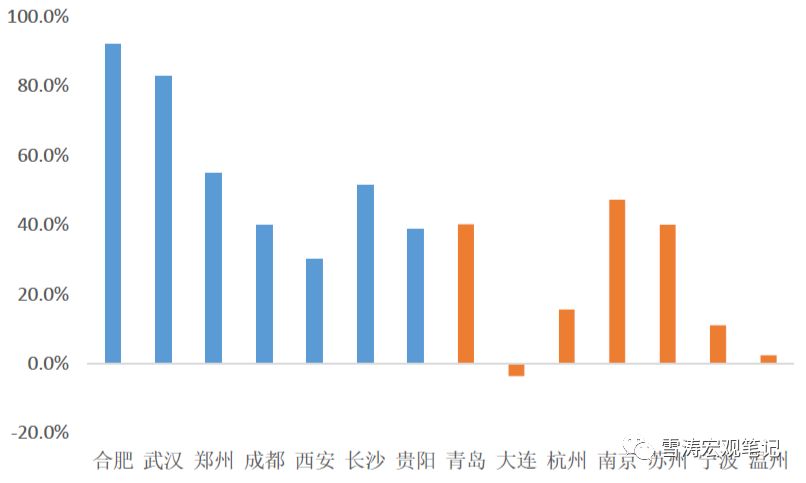

过去三年,那些承接了高附加值产业迁入的中西部核心二线城市,房价增速更高。我们列举了七个中西部核心二线城市和七个东部沿海二线城市在2014-17年的房价涨幅,中西部核心二线城市的整体涨幅更高。沿着这个趋势,未来有高附加值产业迁入优势的中西部核心二线城市的房价涨幅可能与一线和东部二线城市的房价涨幅持续分化。

图17:2014-17房价增速:中部二线(蓝)VS 沿海二线(橙)

资料来源:WIND,天风证券研究所

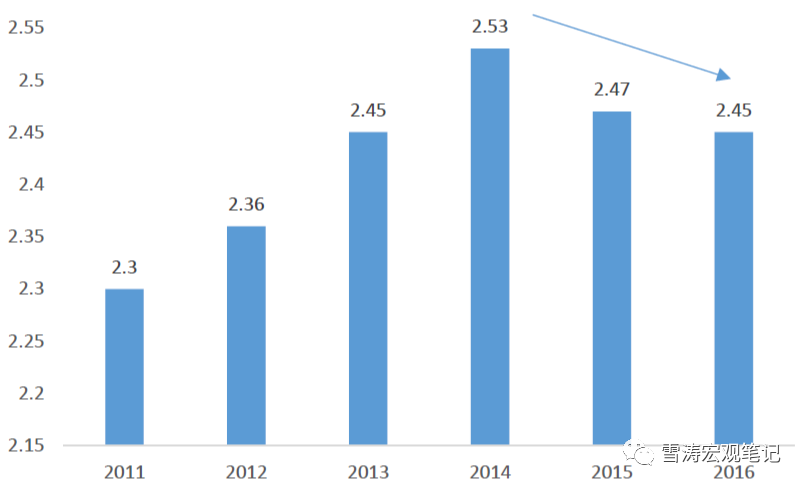

产业迁移的第二个影响体现在了流动人口下降和就业本地化这两个变化上。

中国劳动力流向的基本格局都是从中西部地区向东部和沿海地区流动。从2014年开始,中国的流动人口数量开始下滑,这表明越来越多的人选择留在本地就业。东部和沿海地区的产业升级部分弥补了劳动人口下降的不足,中西部地区承接了来自东部和沿海地区的中高端产业迁移和劳动人口回流,中西部核心二线城市的经济增长进一步吸引劳动力本地化就业。

图18:中国流动人口数量(亿)

资料来源:WIND,天风证券研究所

产业迁移的第三个影响体现在了二线城市群的整体消费提升上。

人口回流和就业本地化的直接结果是中部二线城市群的消费主体扩大了,并且随着高附加产业在这些地区的占比提升,居民收入和消费能力也在慢慢提高,消费主体的扩大和消费能力的提升是我们观察到二线及以下城市的服务业和零售业发展迅速的原因之一。

2013年至今,虽然中国社会消费品零售增速逐年下降,但中部核心二线城市的社零增速从2016年以来是回升的。