文|伍雩

1990年代建成的北京西站,在当时不但万众瞩目,更寄托着设计师「体现首都意识和时代精神」的美好期望。

这一时期,政府已确立以发展铁路运输带动基础产业的经济发展思路,而北京当时的客运主力北京站却是建于1959年的老站,早已透支运转多年,令广大绿皮车旅客苦不堪言。

▍1980年遭自杀式炸弹袭击后的北京站,右下为专案组认定的袭击者王志刚

作为承担厚望的首都形象工程,北京西站在规划设计阶段便受到了多方面的关注支持,从国家领导人到市委市政府官员均有参与讨论和审定。

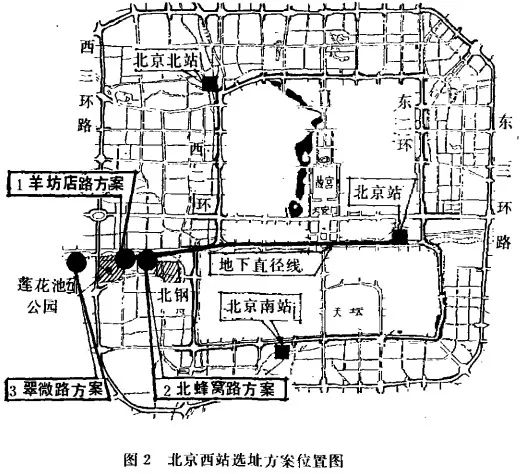

▍1958年的北京城市规划方案就为西站预留了位置。1981年,经过仔细的比选,最终确定了羊坊店路方案。

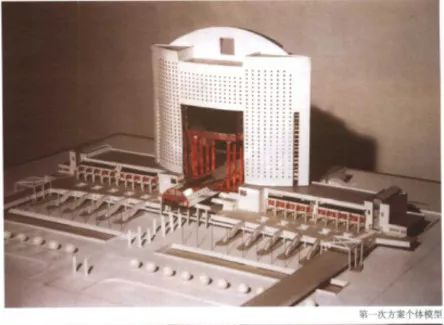

西站的规划设计竞赛由北京市首规委主持,国内7家建筑设计单位参与了方案设计,其中不乏造型惊人之作。

▍北京市建筑设计院参与设计竞赛的方案

最终获选的设计方案,当时被媒体誉为「艺术造型新颖独特,交通网络四通八达」,虽与后来旅客的体验大相径庭,但其设计本身确实不乏可圈可点之处。

▍西侧的莲花池公园是金中都的西湖,为了保留这一珍贵历史遗迹,历史地理学家侯仁之先生努力奔走,使得北京西站整体东移了100米,因而西站的西侧较东侧略短一些。

比如看似浪费空间的主站房中空设计,实则是考虑到地铁通车后的负重问题,避免重蹈北京站未预留地铁站的覆辙。西站的地铁折返线主要在北站房下通过,而中间低层部分压在地铁上,减轻了结构负担。

▍西站造型借鉴了中国传统建筑中「门」的形象,既是造型设计,也有结构的考量。

不过,1996年北京西站投入使用时,还是在北京市民和建筑业界引起了争议。

被吐槽最多的,是西站「大屋顶」的造型设计。虽然其细腻的仿古细节也使之成为重要地标,但在很多人、尤其是建筑师同行之间,「花大价钱盖了个落后的火车站」、「受领导喜好影响严重」之类的说法还是此起彼伏。(参见大象公会往期文章《

北京的建筑为什么总有个大屋顶

》)

▍

正对的中华世纪坛,是与西站同处一条城市轴线上的建筑物,同样带有时代和“领导喜好”的烙印。

在规划上,西站虽然汇集了当时国内最强的设计力量,但也同样麻烦不断。

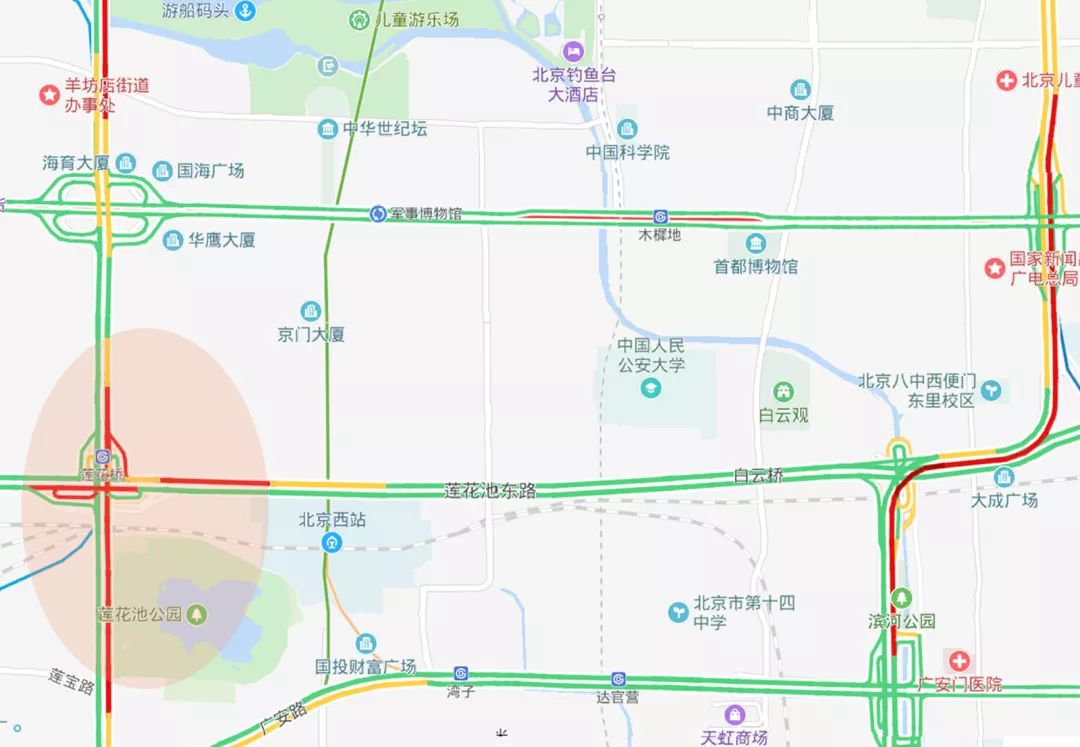

比如交通方面,西站建成至今,附近公交运量的增加速度,远不及铁路运量增速,造成附近交通状况长期堪忧。站前的情况更是不如人意,随着车流量的增加,环形高架转盘运力明显不够,起不到疏导交通的作用。

因此,西站周围的交通状况一直持续恶化,至今位居市民票选北京市交通差评区域前十。

▍

公交车站场距离公共停车场入口不足50米,非常容易形成堵塞。

▍北广场西北角的路口非常容易发生拥堵。多条道路在莲花桥立交收束,公交、出租和私家车在此汇聚成瓶颈。

规划者也完全没能预见到今天西站骇人听闻的客流量。1996年4.7万人次的日均客流量,已经暴涨至目前的32万人次,很容易让着急赶火车的旅客感到呼吸困难。

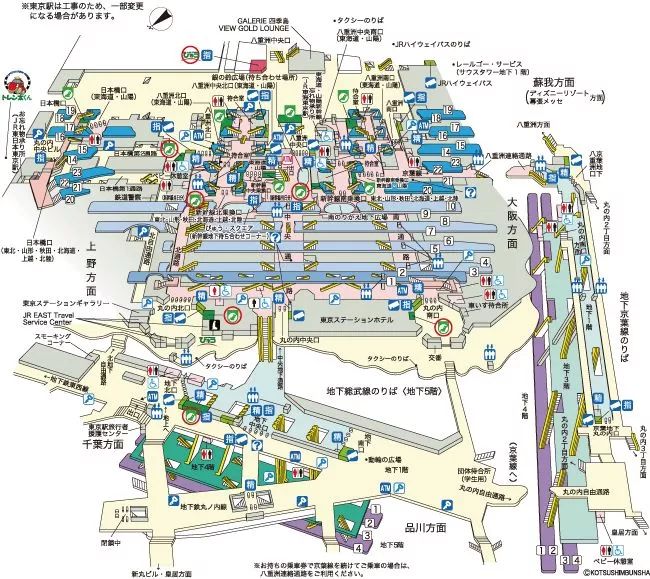

而且,西站内部的拥挤人流也并非全是因为人多——西站主站房面宽740米,超过了天安门,宏大的高宽比很不宜人。而且通道偏少、主入口却都挤在中间,再加上安检限流,进站就变得非常艰难;而站内又有路标指引不明确的问题,造成出站也同样不易。

▍

拥有178个出口的新宿站日均客流量是北京西站的10倍,但是它的占地面积却不到北京西站的一半。

西站周围令人难以和国际都市联系起来的混乱环境,规划设计者也不无责任——他们一心要把西站打造成综合体和旅客集散中心,为了「最大限度地方便旅客」,一股脑地把购物 、餐饮 、文娱 、邮电 、住宿和单身宿舍等功能都引入了站房,结果自然难免一派秩序崩坏的景象。

▍

北站房的瑞尔威(Railway)大酒店至今仍在,由北京铁路局直属管理公司运营。

体量巨大的设计,甚至留下了常年荒废、无人过问的治安死角。著名的北京西站女尸案中,受害人 1999 年被抛尸西站北广场某写字楼停车场,尸体竟到 2006 年才被发现。

除了规划上的失误,还有很多设计在建设中根本没有落实。

由于施工期紧张,西站初期一直处于「边设计、边施工、边运营」的状态。结果车站开通不久,就发生了多次玻璃顶棚坠落的事故,后来还有管道漏水、地板拱起、天花板大块撕裂等小问题。

后来的西站虽然不至于有如此严重的建筑质量问题,但很多设施的进展还是颇为缓慢,影响旅客的使用。

按照建设时的设想,北京西站是一个集多种交通工具、多种功能于一体的综合交通枢纽,「紧凑合理」「方便乘客」。旅客分别通过地铁和南北广场出站,其中地铁分流40%-50%,南北广场各分担25%至30%的人流。

现实情况却是,直到2012年,西站投入使用快20年后,南广场才开始启用。

2013年,地铁7号线和9号线才终于通车。规划中的4座过街天桥、市政管线等配套,直到今天也不见踪影。

▍「北京西站南广场东」只是一个段子,这一站的名字是「北京西站南广场」。根据规定,同一个站名中不会出现两处方位词,「北京西站」是固有名词,出现方位词「南」之后不会写上「东」。不过,时至今日,南北广场的公交运力分布仍然严重悬殊,北广场有超过50条公交线路,南广场仅12条。

为什么北京西站建成二十多年,至今还只能是未完成的状态?

最直观的答案是:缺钱。

最初,西站的运营设想是「以商养站」,而且由于客流量巨大,商家也对此寄以厚望,除了北广场地下有文化广场,西站周边的各大商城、民族风情街等也形成了商圈。

建设时期,还有不少海内外商家看好西站的广告效应,积极捐赠建筑材料。

▍烟台北极星钟表厂捐赠的两面巨钟表,还镶嵌在广场柱子上。西班牙瓦伦西亚公司捐赠5000平米高级地砖、港台一些公司也纷纷向西站捐赠建筑材料。

然而,西站出站大厅和站前街的商业多是服装鞋帽、日用百货、二手电器等,这些商业业态并不适合西站的旅客,难以完成「养站」的任务。

因此,西站仓促投入时留下的大量未完成的收尾工程项目,最终都因缺乏资金而暂缓实施。

▍

然而主站房的亭子耗资八千万

2005年,时任北京市副市长吉林主持西客站出站系统改造会议,决定改以国家财政投资西客站的维护,这种设想被称为「以国养站」。不过,由于积弊之深,西站还是面临资金来源和划拨的新问题。

但是,规划、设计、建造等方面的问题,只能解释交通混乱之类的症状。

北京西站之所以骗子横行、黄牛遍地,是因为它和中国其他火车站有着同样的顽疾:权责不清,多头管理,造成权力存在着交叠地区和空白。

在这方面,西站的问题格外突出。

一方面,西站的不同区域,分别归属于原铁道部和北京市管辖。